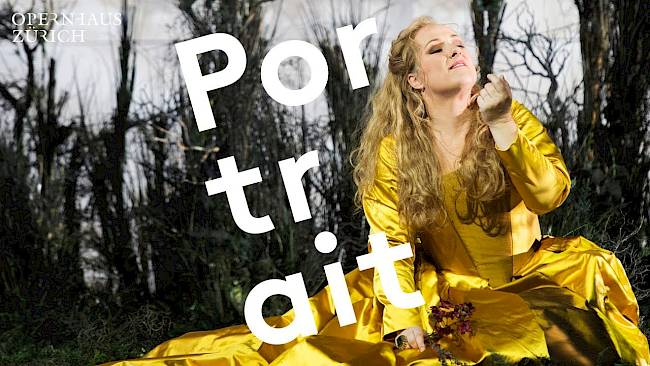

Die Ranküne um Macht und Liebe der Königinnen Maria Stuart und Elisabeth I. steht im Zentrum von Gaetano Donizettis Oper «Maria Stuarda». Wer waren die beiden Frauen und wie hat sich der Blick auf sie im Laufe der Jahrhunderte verändert? Ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen.

Frau Bronfen, Maria Stuart ist eine berühmte schottische Königin des 16. Jahrhunderts. Als Politikerin war sie aber nicht von grosser Bedeutung. Warum ist ihr Schicksal heute trotzdem so bekannt?

Entscheidend zum Ruhm von Maria Stuart beigetragen hat sicher das Drama von Friedrich Schiller, das um 1800 entstanden ist. Dass sich einer der angesehensten Dichter der deutschen Klassik für Maria Stuart interessierte und sie als eine Figur der Freiheit, also als selbstbestimmtes Subjekt verstand, das sich gegen Tyrannei und politische Machenschaften auflehnt, ist in dieser Hinsicht ganz wesentlich. Ausgehend von diesem Drama setzte im 19. Jahrhundert ein Interesse an Maria Stuart ein, das sich in zahlreichen Romanen, Theaterstücken, Opern und im 20. Jahrhundert schliesslich in Kino- und Fernsehfilmen niederschlug. Auch die Oper von Gaetano Donizetti basiert auf dem Drama von Schiller und gehört in diese Reihe. Einen weiteren Grund für Maria Stuarts Bekanntheit sehe ich aber auch darin, dass sie seit Schiller immer als Kontrahentin der englischen Königin Elisabeth I. dargestellt wird, die politisch eine sehr bedeutende Figur war. Schiller hat die direkte Konfrontation der beiden Regentinnen, die in Wirklichkeit nie stattgefunden hat, erfunden und sie zum Höhepunkt seines Trauerspiels gemacht.

Maria Stuart und Elisabeth I. waren miteinander verwandt und hatten aufgrund komplexer Abstammungsverhältnisse beide Ansprüche auf den englischen Thron. In der genannten dramatischen Konfrontation beleidigt Maria ihre Kontrahentin schwer und fordert dadurch ihr eigenes Todesurteil heraus …

Der Konflikt dieser beiden Königinnen hat in politisch und religiös sehr unsicheren Zeiten stattgefunden. Es herrschte damals auf der britischen Halbinsel ein ständiger Kampf über die Vorherrschaft des katholischen oder des protestantischen Glaubens, in dem Maria als Katholikin und Elisabeth als Protestantin jeweils eine starke Position einnahmen. Aufgrund der politischen Wirren und Machenschaften wurde die Regentschaft Elisabeths nie richtig legitimiert. Ihre Furcht vor Maria Stuarts Ansprüchen war also berechtigt. Indem Elisabeth das Todesurteil über Maria Stuart verhängte, festigte sie ihre eigene Macht. Sie war sich aber auch bewusst, dass sie durch diese Entscheidung ihren eigenen Kopf riskierte. Eine Königin öffentlich hinrichten zu lassen, war ein ungeheurer Akt. Aus diesem Grund zögerte sie das Urteil jahrelang hinaus und bevorzugte es, Maria Stuart gefangen zu halten.

Hängt das negative Bild, das Elisabeth in den späteren Erzählungen, also auch in der Oper von Donizetti, anhaftet, wesentlich mit diesem Konflikt zusammen?

Zu ihrer Zeit war Elisabeth zwar eine umstrittene, aber auch eine schillernde Figur. Schon im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts wurde das Bild, das man von ihr hatte, aber zunehmend schlechter. In England wurde sie als «virgin queen» immer mehr zu einer lächerlichen Figur gemacht. Aber auch aus künstlerischer Sicht verlor man das Interesse an dieser kühl kalkulierenden, angeblich unfruchtbaren Staatsmännin, die nichts für die romantischen und melodramatischen Fantasien hergab. Diese Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert, in dem man sich besonders für die Figur Maria Stuarts interessierte: Maria Stuart wurde zur «Königin der Herzen» stilisiert, deren Schicksal den Stoff für leidenschaftliche Erzählungen lieferte, während daneben das Bild von Elisabeth als das einer machthungrigen, intriganten und schrägen Regentin verblasste. Elisabeths Ansehen wurde dann erst im 20. Jahrhundert rehabilitiert.

Inwiefern?

Trotz ihren korrupten politischen Machenschaften war Elisabeth ja eine höchst kluge, mit allen Wassern gewaschene Politikerin, die es in Zusammenarbeit mit ihren Beratern verstanden hat, ein System aufzubauen, das sich inmitten von unüberschaubaren Bürgerkriegen und religiösen Konflikten sehr lange gehalten hat. In den vergangenen Jahrzehnten wurde diese Tatsache plötzlich wieder aktuell. So betonte zum Beispiel der Filmregisseur Shekhar Kapur in seinen beiden Elizabeth-Filmen mit Cate Blanchett in der Titelrolle die Bedeutung Elisabeths als weiblicher Politikerin. Er stellt sich in diesen Filmen die Fragen, was es für eine Frau bedeutet, Politikerin zu sein, oder ob eine Frau dazu fähig ist, ein Heer anzuführen. Im Zusammenhang mit Thatcher-England oder Merkel-Deutschland ist das wieder brisant geworden. Gleichzeitig rückte damit das Interesse an Maria Stuart in den Hintergrund. Ich glaube, wir interessieren uns in Europa unterdessen weniger für die Liebesaffären und Romanzen eines Einzelsubjekts als vielmehr für die Möglichkeiten und Schwierigkeiten, die eine Frau hat, wenn sie in eine politische Machtfunktion kommt.

Dass sich die Sicht auf beide Königinnen im Lauf der Zeit verändert, zeigt, dass wir eigentlich nicht von historischen Personen, sondern von zwei grossen Mythen sprechen, an denen unsere Kultur kontinuierlich bastelt …

Es sind zwei sehr unterschiedliche Mythen. Elisabeth ist für den Satz berühmt geworden, sie habe zwar den schwachen Körper einer Frau, aber das Herz eines Königs – also eines Mannes. Zu den ersten, die Elisabeth zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder «entdeckten», gehört Virginia Woolf, die sich besonders für diesen androgynen Aspekt interessierte. Der Mythos von Elisabeth lässt nicht zu, dass man sie auf ihr Frausein reduziert. Das hängt auch damit zusammen, dass sie sich als eine der ersten politischen Diven in Szene setzte und dadurch ihre öffentliche Stellung als Herrscherin halten konnte. Sie wusste, wie man aus Politik Theater macht! Damit verglichen, ist der Mythos von Maria Stuart völlig unpolitisch. Sie hat nicht als Politikerin für den Katholizismus gekämpft wie beispielsweise die als «Bloody Mary» bekannte Maria Tudor. Maria Stuart ist die «Königin der Herzen»: Weiblichkeit, Emotionen, Liebesabenteuer, versuchte und vereitelte Flucht, Hin- und Hergerissen-Sein, Aufopferung … Das sind die Bereiche, von denen ihr Mythos erzählt. Im Fokus steht also immer ihr persönliches Schicksal.

Könnte der Mythos von Maria Stuart denn ein anderer sein, wenn er von anderen Autoren bearbeitet worden wäre?

Wer weiss, wer Maria Stuart wirklich war … Die Historiker haben sich mit ihrer Geschichte natürlich kritischer befasst. Man muss grundsätzlich davon ausgehen, dass sie Teil dieses unglaublich komplizierten Machtgefüges im 16. Jahrhundert gewesen ist. Alle mussten ihre Legitimität in dieser Zeit durch Gewalt durchsetzen, und ich kann mir vorstellen, dass Maria Stuart dabei genau so intrigant gewesen ist wie Elisabeth. Natürlich wäre es viel interessanter, sie im Sinne von Shakespeares Lady Macbeth oder anderen machtsüchtigen Königinnen zu sehen. Es drängt sich also die Frage auf, warum das nicht so geschehen ist? Dass sich Schiller oder Donizetti für Maria Stuart interessierten, beweist ja auch, dass diese sehr gut in ein bestimmtes Frauenbild hineinpasst: Es ist das Bild einer Kultur, die gerne leidende, sich aufopfernde und tote Frauen mag. Der Tod verleiht Maria Stuart ihre Erhabenheit. Als Leiche kann sie in das Pantheon der leidenden, grossartigen, verkannten, missbrauchten und geopferten politischen Figuren eingehen.

Stefan Zweig, der mit seinem Essay über Maria Stuart zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der gleichen Tradition weiterdachte, schreibt: Maria Stuart sei «in erster und letzter Linie Frau» gewesen …

Die Begeisterung für Maria Stuart ist eigentlich Ausdruck einer kulturellen Angst gegenüber weiblichen Herrscherinnen. Wenn man, wie Stefan Zweig es tut, behauptet, eine Herrscherin sei ja eigentlich nur Frau gewesen, dann muss man sich nicht mit ihrem Herrscherinnentum auseinandersetzen. Das ist bei Maria Stuart möglich, aber bei Elisabeth nie möglich gewesen.

Ist es denn sinnvoll, den Mythos von Maria Stuart stets weiterzuerzählen und dieses Frauenbild dadurch geradezu zu zementieren?

In diesem Fall wäre ich mit einer Dekonstruktion des Mythos glücklicher als damit, ihn weiter zu verfestigen! Ich stehe noch immer unter Schock, dass Hillary Clinton nicht als amerikanische Präsidentin gewählt wurde, bin aber fest davon überzeugt, dass wir kulturell nicht darauf vorbereitet waren. Das ist auch nicht erstaunlich, wenn man verfolgt, wie Frauen in Machtpositionen im amerikanischen Mainstreamfilm und Fernsehen dargestellt werden. Im Gegensatz zu einem schwarzen Präsidenten, für den es vor der Wahl von Barack Obama zahlreiche Beispiele im Kino gegeben hatte, können sich viele Amerikaner eine gute weibliche Regentin noch immer nicht vorstellen. In Europa ist die Situation etwas anders, weil es hier die Tradition der Aristokratie gab. Man tendiert dazu, zu vergessen, dass Königinnen im Mittelalter etwas Normales waren. Für die Aristokratie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit waren persönliche Emotionen völlig unwichtig; entscheidend war die symbolische Position, die man eingenommen hat. Wenn Schiller oder Zweig Maria Stuart in erster Linie als Frau sehen, dann ist das also eine sehr bürgerliche Sicht auf die Aristokratie.

Das heisst, wir müssten bürgerliche Sichtweisen über Bord werfen, wenn wir heute über Frauen in Machtpositionen nachdenken wollen?

Aufschlussreich finde ich die Denkfigur des deutschen Historikers Ernst Kantorowicz: In seiner Studie Die zwei Körper des Königs geht er von einem natürlichen und einem symbolischen Körper des Königs aus: Entscheidend ist für den König (oder die Königin) der symbolische Körper, der von verschiedenen natürlichen Körpern besetzt werden kann, aber immer weiterlebt. Im Mittelalter oder der Frühen Neuzeit wurde man also in erster Linie König oder Königin, das Geschlecht war ein untergeordneter – natürlicher – Aspekt. Mit ihren bürgerlichen Vorstellungen rüttelten Stücke wie Schillers Maria Stuart an dieser Idee, und der natürliche Körper rückte in den Vordergrund. Das funktioniert im Fall von Frauen natürlich wesentlich leichter …

… weil die grossen Erzählungen dieser Zeit von Männern geschrieben wurden …

… und weil man bei Männern von öffentlichen Figuren ausgeht, während man bei Frauen bis vor nicht allzu langer Zeit von häuslichen Figuren ausgegangen ist. Virginia Woolf musste sich in ihrem Essay Ein Zimmer für sich allein noch 1929 unglaublich dafür stark machen, dass Frauen überhaupt in der Öffentlichkeit arbeiten, Bibliotheken besuchen, oder Professorinnen werden dürfen. Daran zeigt sich, wie hartnäckig sich die Vorstellung der Frau als einer romantischen und häuslichen Figur gehalten hat. Im Gegensatz dazu hat man sich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts nie sonderlich für die Emotionen der Männer interessiert. Die Männer waren immer die Denker, Verkäufer, Entdecker oder eben Könige – also immer als Ausübende ihrer Arbeit entscheidend. Auch deshalb ist es so viel leichter, eine Königin auf ihre Weiblichkeit zu reduzieren.

Emotionen spielen in der Oper eine grosse Rolle. Im Vergleich zu Schillers analytischem Drama ist Donizettis Maria Stuarda als wirkungsvolle Dreiecksgeschichte für zwei Soprandiven und einen lyrischen Tenor eingerichtet. Ist die kritische Auseinandersetzung mit einem überkommenen Frauenbild in diesem Fall überhaupt möglich?

Zwei Soprane auf einer Bühne … Wie soll denn das gehen? Die Rivalität, die in dem Stoff angelegt ist, wird natürlich geradezu potenziert, indem auf der Opernbühne zwei Diven gegeneinander ausgespielt werden. Da geht es ja zusätzlich um die Frage, wer höher, virtuoser und schöner singen kann! Und dank dem Tenor, auf den sich die Begierde der beiden Frauen richtet, wird bei Donizetti eher die Eifersucht als die Politik zur treibenden Kraft der Handlung. Das bedeutet aber, dass hier beide Frauen, Maria Stuart und Elisabeth, auf ihre persönliche Fehde reduziert werden – und zwei Frauen, die sich in ihrem Geltungsdrang gegenseitig zerfleischen, sind für die Männer ja wieder eine beruhigende Vorstellung …

… und bieten ein lustvolles Theatererlebnis. Sollen wir uns also auch in Zukunft daran erfreuen, Frauenbild hin- oder her?

Eine kritische Einstellung des Rezipienten wäre schon wünschenswert. Wir müssen den Mythos um Maria Stuart nicht verwerfen, aber wir sollten daran arbeiten und hinterfragen, warum man diese Geschichte so schreibt und nicht anders. Es geht also darum, zu verstehen, warum dieser Mythos so gut funktioniert! Und dieses Verständnis hilft uns vielleicht bei unserem heutigen Auftrag weiter, uns eine schillernde Palette von Frauen vorstellen zu können, die in der Öffentlichkeit als Politikerinnen existieren können.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche.

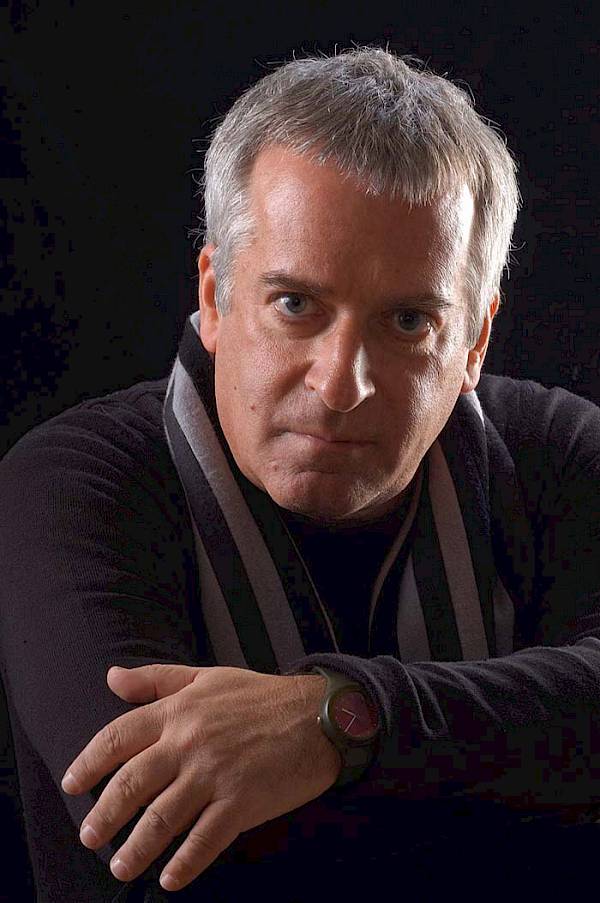

Elisabeth Bronfen ist Professorin für Anglistik an der Universität Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 57, März 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.