Die Musik von Claudio Monteverdi, sagt man, seit melancholisch. Aber was ist eigentlich Melancholie? Für den ungarischen Kunsttheoretiker László Földényi ist sie mehr als eine schwermütige Stimmung. Für ihn ist sie eine Haltung zur Welt.

Herr Földényi, wir wollen mit Ihnen über Melancholie reden. Sie haben zwei vielbeachtete Bücher darüber geschrieben, zuletzt das Lob der Melancholie. Ist die Melancholie Ihr grosses Lebensthema?

Das scheint so zu sein, ja. Ich komme von dem Thema nur schwer los. Auch andere meiner Bücher, etwa über Caspar David Friedrich oder Heinrich von Kleist, hatten mit Melancholie zu tun. Diese beiden Künstler sind in meinen Augen auch grosse Melancholiker. In meinem ersten Buch aus den achtziger Jahren habe ich die Geschichte der Melancholie erforscht und war fasziniert davon, wie unterschiedlich sie in den verschiedenen Epochen bewertet wurde. Für die Griechen waren viele herausragende Persönlichkeiten Melancholiker, von den Heroen bis zu Philosophen wie Empedokeles oder Platon. Im Mittelalter galten die Geisteskranken und Gottesleugner als Melancholiker. In der Renaissance waren es hauptsächlich die grossen Künstler, im 17. und 18. Jahrhundert die Faulen, die vom Leben Gelangweilten und die Aussenseiter der bürgerlichen Gesellschaft. Im 19. Jahrhundert verdrängt der Begriff der Depression die Melancholie, und im 20. Jahrhundert wird sie zum kitschigen Gemeinplatz: Melancholisch war ein schöner Spaziergang im Sonnenuntergang am Meer und ähnliches.

Aber der depressive Mensch im Verständnis unserer Zeit ist nicht gleichzusetzen mit dem Melancholiker, über den Sie reflektieren. Wie lässt sich das Phänomen der Melancholie denn für uns heute fassen?

Nach der Beendigung meines Buches über die Geschichte der Melancholie hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen. Wenn man trotz unterschiedlichster Deutungen immer am Begriff «Melancholie» festgehalten hat, muss es über die Jahrhunderte hinweg einen gemeinsamen Nenner geben, und dem bin ich in meinem zweiten Buch nachgegangen. Ich wollte herausfinden, was die griechischen Philosophen, die Herätiker, die Gelangweilten und die Genies gemeinsam haben. Man kann die Melancholie nicht auf einen klaren Begriff reduzieren, aber ich habe festgestellt, dass sie schon immer mit einem Verlust des Weltvertrauens einherging. Melancholiker haben die schwarzen Schatten über der jeweiligen Zivilisation wahrgenommen, und sie waren überzeugt, dass es noch etwas hinter der Hülle der realen Welt geben muss. Das klingt nach einem religiösen Gedanken, aber die Melancholiker sind nicht religiös. Der Gläubige hat ein festes Vertrauen ins Jenseits, der Melancholiker nicht. Trotzdem kann der Melancholiker nicht akzeptieren, dass die reale Welt die endgültige Verfasstheit unseres Daseins ist, es muss noch etwas anderes geben. Der Dichter Charles Baudelaire hat in einem Aufsatz über die «irritierende Melancholie» geschrieben, die der Musik und der Poesie entspringt. Sie brächte uns eine Welt, die jenseits des Grabes liegt, zum Vorschein. Das fand ich einen schönen Gedanken. Baudelaire sieht das Jenseits hier bei uns, nur wir bemerken es nicht. Im Bekannten das Unbekannte zu erkennen, sei Melancholie. Ich stimme Baudelaire zu. Melancholie hat mit Offenheit für Metaphysik zu tun.

Das Melancholische bringen wir immer mit einer gewissen Gestimmtheit des Menschen in Verbindung. Wenn der Begriff aber so gross und so weit gedacht ist, in welche Stimmung gerät dann der melancholische Mensch?

Mich stört es, wenn man Melancholie auf Schwermut, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder Weltschmerz reduziert. Man kann als Melancholiker auch heiter und glücklich sein. Novalis war oft heiter, aber ein grosser Melancholiker. Für den englischen Romantiker John Keats war die Melancholie «the very temple of delight». Melancholie ist mehr als ein Gefühl, sie ist eine Art von Weltsicht. Der Melancholiker will unsere Welt in Richtung des Unbekannten erweitern. Das Unbekannte kennt er nicht, aber es zieht ihn an.

Ist die Melancholie ein erstrebenswerter Zustand für den Menschen?

Ich würde sagen, man strebt nicht nach Melancholie, sondern man wird melancholisch, ohne es zu merken. Wenn man sich in Musik vertieft, hört man am Ende etwas, das über die Musik hinausgeht. Der Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline sagte, in jeder Musik stecke ein einziges Lied, und das sei das Lied vom Tod. Der Gedanke, dass aus jeder Musik die ungeschriebene Weise vom Tod herauszuhören ist, gefällt mir. Diese Erfahrung kann man nicht nur bei Monteverdi oder Gustav Mahler machen, sondern selbst bei Haydn, der helle Musik komponiert hat.

Welches Verständnis von Melancholie hatte man zu Lebzeiten von Monteverdi im 17. Jahrhundert?

Ein typischer Melancholiker in der Spätrenaissance war der italienische Neuplatoniker Marsilio Ficino. Er hatte ein zwiespältiges Verhältnis zu seiner eigenen Melancholie. Einerseits litt er daran und beklagte sich ständig: «Warum bin ich im Zeichen des Saturn geboren? Warum bin ich so unglücklich?» Anderswo schreibt er dann, dass gerade Saturn für die geistige Ausserordentlichkeit verantwortlich sei. Der Zwiespalt, einerseits verdammt und andererseits ein Auserwählter zu sein, war typisch für die Renaissance. Zu Monteverdis Zeiten war man stolz auf diesen Zwiespalt.

Die Renaissance steht für das grosse Erwachen des Menschen in der Kunst, wie es ja auch bei Monteverdi zu erleben ist. Öffnet dieses aufblühende Ich-Bewusstsein auch der Melancholie die Pforten?

Das kann man so sagen. Die Melancholie hat in dieser Zeit eine grosse Epoche. Das Ich im neuzeitlichen Sinne wird hier geboren, immer mehr Schichten des Individuums kommen zum Vorschein, voll mit Widersprüchen natürlich. Wenn man Vasaris Lebensgeschichten der grossen Maler liest, stellt man fest, wie viele von ihnen Melancholiker waren. Das macht sie unglücklich und befähigt sie gleichzeitig dazu, geniale Werke zu schaffen.

Es gibt ein berühmtes Buch, das im 17. Jahrhundert entstanden ist, Die Anatomie der Melancholie von Robert Burton. Sie kennen es natürlich. Kann man aus der Existenz dieser grossen Abhandlung schliessen, dass die Epoche Monteverdis nicht nur eine melancholische war, sondern auch eine, in der besonders intensiv über das Wesen der Melancholie nachgedacht wurde?

Das würde ich so nicht sagen. Die Melancholie ist von jeher ein Gegenstand der Reflexion, schon bei Aristoteles. Die Melancholie ist geradezu eine Condition humaine. Sie gehört zum Menschsein.

In den Madrigalen und Lamenti von Monteverdi geht es ganz oft um Liebesschmerz. Die Einsamen und Verlassenen klagen ihr Leid. Ist denn Liebeskummer überhaupt ein Ausdruck von Melancholie, so wie Sie sie verstehen?

Natürlich. Liebe ist immer eine Form von Selbstverlust. Man verliert sich, wenn man verliebt ist, egal ob die Liebesgefühle einseitig oder gegenseitig sind, und gerade in den Situationen, in denen man kopflos ist, ist man am nächsten bei sich selbst. Das ist eine sehr melancholische und vielversprechende Gefühlslage.

Bei Monteverdi ist dem Schmerz der Liebeskranken immer auch eine Süsse beigemischt, ein Genuss. Ist der Teil der Melancholie?

Unbedingt. Das Schwelgen gehört dazu. Mir fällt da sofort das berühmte Schluss Duett «Pur ti miro, pur ti godo» aus Monteverdis Oper L’incoronazione di Poppea ein, das finde ich einfach wunderbar. Poppea und Nerone sind am Ende und überschreiten in dem Duett eine Grenze, nicht ins Jenseits, sondern in eine Sphäre, in der alles, was bisher geschah, nebensächlich wird. Das ist unendlich traurig und zugleich voller Glück. Auf diese Art eine Oper zu beenden, ist einmalig.

In dem Madrigal Interrotte speranze, zu deutsch «Erstickte Hoffnungen», will das lyrische Ich die «wilde Liebesglut nur noch mit Seufzern nähren und den Kummer vor spähenden Augen verstecken». Ziehen sich Melancholiker immer in die Einsamkeit zurück, oder ist auch eine kollektive Melancholie denkbar?

Das bezweifle ich. Ich glaube, die Melancholie ist ein sehr privater Zustand. Oft bemerkt man die Melancholie erst, nachdem der Zustand schon vorbei ist. Und oft merkt man überhaupt nicht, dass man gerade melancholisch ist. Lord Byron beschreibt in seinem Tagebuch, wie er an einer Festtafel seine Gäste unterhielt. Er war lustig, glänzte, alle lachten, und zu seiner Frau rief er: «Siehst du, Bell, und mich nennt man einen Melancholiker!» Sie erwiderte: «Ja! Du bist der melancholischste Mensch der Welt, und gerade, wenn du am fröhlichsten bist.»

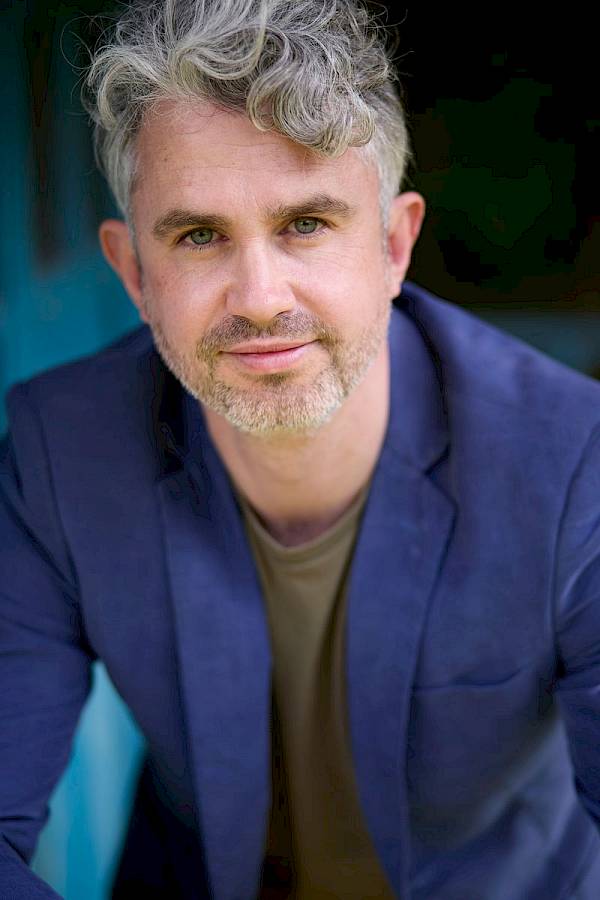

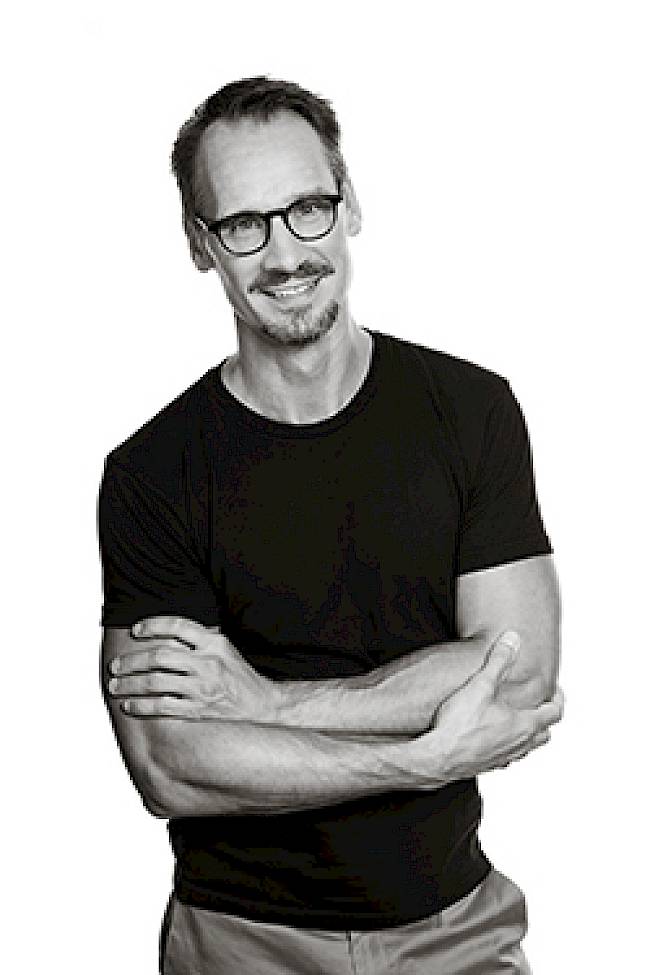

Der Choreograf unserer Monteverdi-Produktion, Christian Spuck, hat den Abend in Fragmentform angelegt als ein Puzzle mit vielen offenen Enden, und schon in den Proben ist zu spüren, dass sich durch diese Form in Verbindung mit Monteverdis Musik Räume für eine ganz eigene weltverlorene Stimmung auftun. Gibt es Verbindungen zwischen dem Fragmentarischen und dem Melancholischen?

Fragmente sind immer wichtige Herausforderungen. Besonders in der Romantik spielen sie eine grosse Rolle. Wenn das Fragment nicht als abgebrochener Teil eines einheitlichen Ganzen erscheint, sondern nur als Fragment existiert, ist es ein typisches Symbol der Melancholie.

Sie schreiben in Ihrem Buch, der Melancholiker nehme Welt in Stücken wahr, und zitieren John Dunne, der schreibt: «Alles in Scherben ohne Bezug, hier ist zu wenig und dort nie genug.»

Wir leben eigentlich in Fragmenten. Der Weg von der Geburt bis zum Tod ist ein Fragment, nichts anderes. Natürlich streben alle Religionen danach, dieses Fragment des Lebens in ein grosses Ganzes einzubetten. Der Melancholiker zweifelt daran und geniesst das Leben als Fragment.

In der Moderne ist das eine sehr unzeitgemässe Lebenseinstellung. Wir wollen die Welt immer zu einem sinnhaften, kompletten Ganzen zusammensetzen.

Ja, das machen diejenigen, die alles erklären wollen, die Technokraten, die Gläubigen. Der Melancholiker geht einen anderen Weg. Er kann die Unlösbarkeit von Dingen akzeptieren.

Ist die Melancholie also auch ein Affront gegen die Moderne?

Schon. Sie ist eine anachronistische Anlage. Sie ist jetzt kein aggressiver Akt gegen die moderne Welt, aber wenn man melancholisch wird – und das erlebt jeder Mensch –, erkennt man, wie ungenügend all das ist, was uns horizontal umgibt. Die Moderne möchte für alles Lösungen finden, aber das geht natürlich nicht.

Wird die Melancholie in unserer Zeit als Depression pathologisiert?

Die Depression ist eine Krankheit, die man behandeln muss mit Medikamenten und Therapie, sie ist eine Last. Aber Melancholie ist keine Last für den Menschen. Sie macht einen offen für Fragen, die wir sonst nur selten stellen. Diese vermeintliche Gewissheit, dass wir alles im Griff haben, wird von den Melancholikern in Frage gestellt, etwa in Situationen übergrosser Trauer, überfliessender Liebe, kathartischen Kunstgenusses oder einem Zustand der Extase. Dann hat man das Gefühl, dass es wichtigere Horizonte gibt als die, die wir jeden Tag um uns herum sehen. Ich glaube, Melancholie ist eine sehr gesunde Einstellung zur Welt.

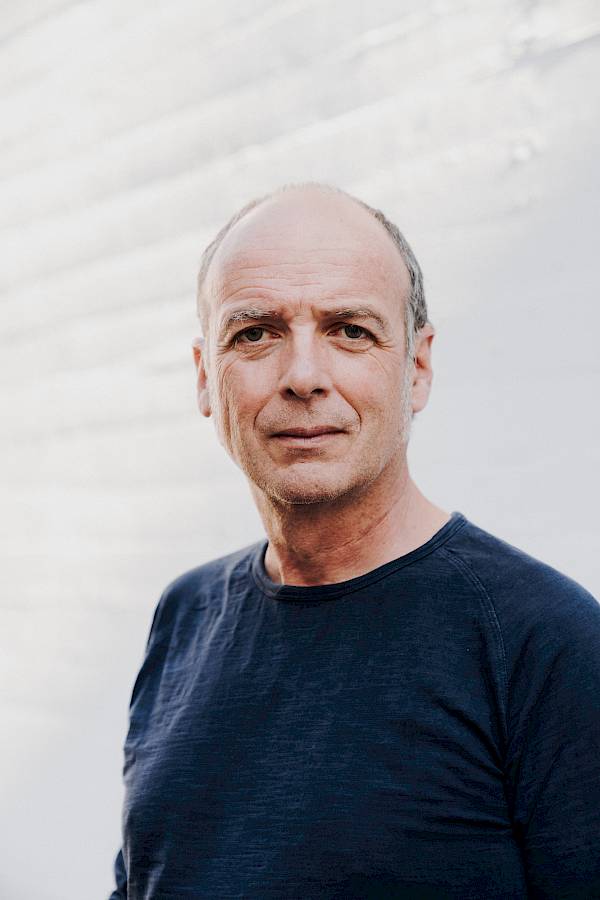

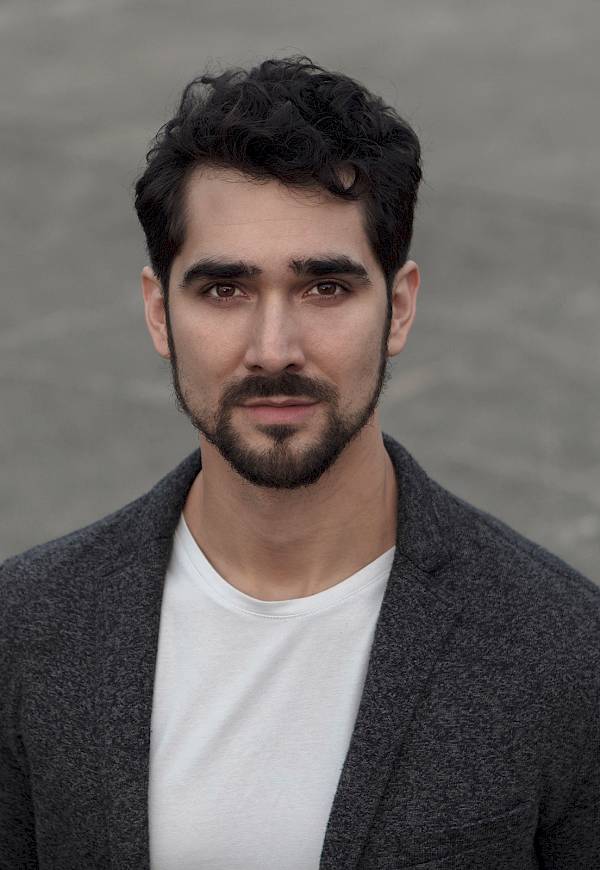

László Földényi zählt zu den bedeutendsten ungarischen Intellektuellen und leitet als Professor den Lehrstuhl für Kunsttheorie an der Akademie für Theater und Film, Budapest. Sein Buch «Lob der Melancholie» erschien 2019 im Verlag Matthes & Seitz und wurde mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet.

Das Gespräch führten Michael Küster und Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 88, Januar 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.