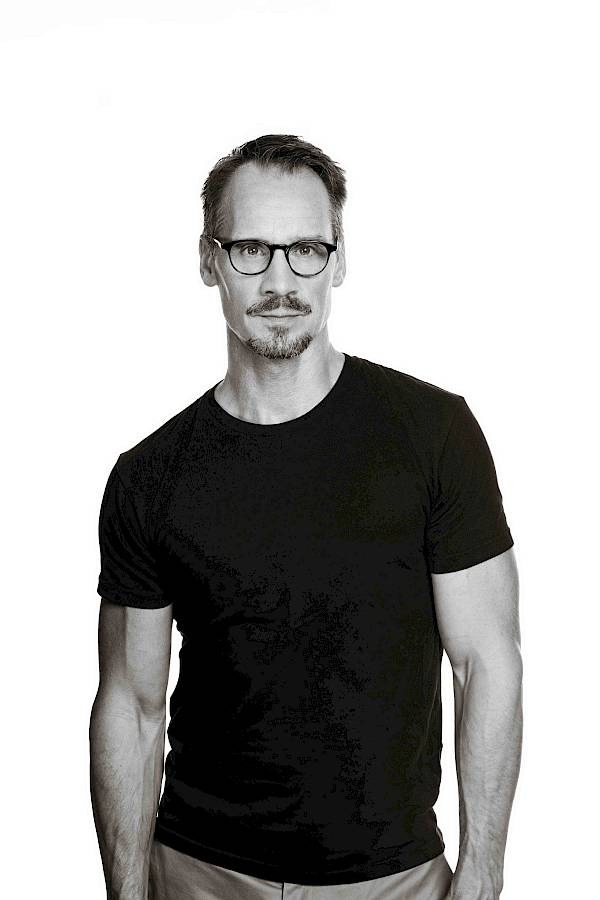

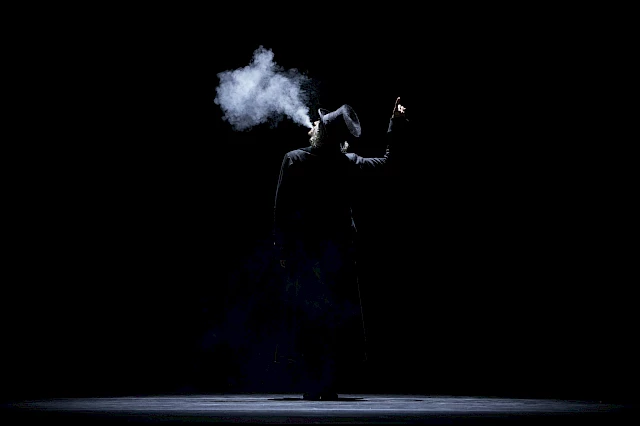

Für Christian Spuck bietet der «Nussknacker» mehr als den Schneeflockenwalzer und den Tanz der Zuckerfee. In seiner Neuproduktion des weltberühmten Balletts (Spielzeit 2017/18) begibt er sich auf die Spur der unheimlichen und skurrilen Momente in dem Stoff.

Christian, der Nussknacker ist neben Schwanensee wohl das bekannteste Ballett überhaupt. Woher rührt diese Popularität?

Sie gründet natürlich auf Tschaikowskis genial eingängiger Musik und der Uraufführungs-Choreografie von Marius Petipa und Lew Iwanow. Aber im Verlauf des 20. Jahrhunderts hat sich der Erfolg des Stücks immer mehr verselbständigt. Vor allem in den USA wurde der Nussknacker zum ganz grossen Kassenschlager. Jede noch so kleine Compagnie hat ihn dort über Weihnachten im Programm mit bis zu 50 Vorstellungen, die alle ausverkauft sind. Viele amerikanische Compagnien verdienen ihr gesamtes Jahresbudget mit dem Nussknacker, der ihnen dadurch künstlerische Freiheiten für den Rest der Spielzeit verschafft. Der Nussknacker ist im Verlauf von 125 Jahren zum unverzichtbaren Teil der Weihnachtsfolklore geworden wie die Schokoladen-Nikoläuse, der Gänsebraten und Der Grinch als Film im Fernsehen. Man geht mit der ganzen Familie in eine Vorstellung, will Schneeflocken sehen und in festliche Stimmung versetzt werden. Es geht gar nicht so sehr um das Kunsterlebnis.

Und diese Erwartungshaltung willst du mit deinem Zürcher Nussknacker nicht bedienen?

Mich fasziniert die Geschichte, die sich hinter all den Äusserlichkeiten verbirgt. Sie basiert auf einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann. Und ich habe nach einem Weg gesucht, Tschaikowskis Musik mit der Ursprungsgeschichte von E.T.A Hoffmann zu verbinden.

Das romantische Künstlergenie E.T.A. Hoffmann zieht sich wie ein roter Faden durch dein choreografisches Schaffen. Den Sandmann und Das Fräulein von Scuderi hast du bereits in Ballettfassungen auf die Bühne gebracht, nun kommt Nussknacker und Mausekönig, wie Hoffmanns Erzählung im Original heisst.

Wir haben den originalen Titel für unsere Ballettproduktion übernommen als Hinweis darauf, dass uns Hoffmanns Ursprungserzählung sehr wichtig ist. Ich empfinde den Nussknacker nämlich als ebenso dunkel und fantastisch wie den Sandmann. Vor dem weihnachtlichen Hintergrund erleben wir ein Vexierspiel, das virtuos zwischen mehreren Wirklichkeitsebenen hin und herspringt und Realität und Imagination verschränkt. Die Weihnachtsszenerie ist nur die Verpackung für eine hochromantisch düstere Geschichte. Ich habe versucht, den Ballast der NussknackerRezeption hinter mir zu lassen, mich von der Geschichte neu inspirieren zu lassen und die Musik in einem veränderten Kontext neu zu hören. Das Stück ist voll von unheimlichen und merkwürdigen, aber auch skurrilen Momenten, und es gibt faszinierende Charaktere wie den Paten Drosselmeier. Er ist die geheimnisvolle, ungreifbare Figur, die die Fäden in der Geschichte zieht, die Tür zu imaginären Welten aufschliesst, das Mädchen Marie mit Geschichten und Vorführungen bannt und es manipuliert.

Marie steht im Zentrum des Stücks. Sie verliebt sich in Drosselmeiers Weihnachtsgeschenk, einen hölzernen Nussknacker, und der erwacht nachts zum Leben.

Genau. Der Nussknacker handelt von einem Mädchen auf dem Weg zum Erwachsenwerden, und Drosselmeier beeinflusst ihren Reifungsprozess. Es liegt etwas Sinistres und Unangenehmes darin, dass ein alter Mann das erotische Erwachen eines jungen Mädchens in Gang bringt und es von den Eltern entfremdet, sogar bis zu dem Punkt, dass es seine Familie verlässt und mit dem Nussknacker-Prinzen in eine andere Welt aufbricht.

Wie wird sich denn deine hoffmanneske Version von einem traditionellen Nussknacker unterscheiden?

Für gewöhnlich wird im Nussknacker ja zunächst der Weihnachtsabend der Familie Stahlbaum erzählt, der mit der nächtlichen Schlacht zwischen dem Nussknacker und dem Mausekönig und dem Schneeflockenwalzer hinübergleitet in die fantastische Welt des Zuckerlands, das dann als Schauplatz für das grosse Divertissement dient. Es folgt eine Aneinanderreihung von Nationaltänzen, und am Ende steht die grosse Apotheose mit Marie und dem Nussknacker im Glück. Handlung findet im zweiten Akt im Grunde nicht mehr statt. Es wird ein Nummernprogramm absolviert, das seine Legitimation aus der Demonstration tänzerischer Virtuosität bezieht. Natürlich möchte ich als Choreograf auch virtuosen Tanz zeigen. Aber es stört mich, dass in vielen Nussknacker-Versionen der Tanz nicht dazu benutzt wird, um eine Geschichte zu erzählen. Deshalb war für mich eine zentrale Frage, wie wir davon wegkommen können, dass im zweiten Akt nur noch ein Ballettgeschenkpaket nach dem anderen ausgepackt wird.

Und was ist deine Lösung?

Wir haben die Handlung mit neuen Elementen aus der E.T.A. Hoffmann Erzählung angereichert – und die Reihenfolge der Musik umgestellt. Wir haben theatralische Situationen kreiert, in denen die Musik dramaturgisch anders eingesetzt wird und deshalb auch noch einmal neu gehört werden kann.

Was sind das für Elemente, die neu eingeführt werden?

Vor allem das Märchen von der Prinzessin Pirlipat und der harten Nuss. Das ist eine Geschichte in der Geschichte, die Drosselmeier bei E.T.A Hoffmann Marie erzählt. Aus der französischen Adaption Alexandre Dumas’, die als Vorlage Nussknacker und Mausekönig 18 für die Librettofassung von Marius Petipa und Iwan A. Wsewoloschski fungierte, wurde diese Geschichte gestrichen, und wir haben sie nun in das Stück zurückgeholt. Für das Pirlipat Märchen verwenden wir viel Musik aus Tschaikowskis Divertissement im zweiten Akt, die nun in einem völlig neuen inhaltlichen Kontext erklingt.

Kannst du die Geschichte von der Prinzessin Pirlipat kurz erzählen?

Das würde an dieser Stelle zu weit führen. Das soll den Vorstellungen überlassen bleiben. Es ist nämlich keine kurze, beiläufig erwähnte Episode, sondern eine komplizierte Geschichte, die Drosselmeier Marie an drei Abenden erzählt. Schon als Leser wird man mit grossem Sog in diese Geschichte hineingezogen. Deshalb war es mir wichtig, ihr in meiner Ballettfassung den gebührenden Platz einzuräumen, auch wenn das beim Publikum zunächst vielleicht für Irritation sorgt.

Ist es eigentlich legitim, in Tschaikowskis Partitur einzugreifen und die Reihenfolge der Musik zu ändern?

Ich denke schon. Tschaikowski selbst hat ja ausgewählte Sätze aus dem Handlungskontext gelöst und zu Suiten für den Konzertsaal zusammengestellt. Beim Nussknacker handelt es sich ja eher um eine Aneinanderreihung sinfonischer Tänze als um ein durchkomponiertes Werk. Natürlich behalten wir da, wo Tschaikowskis Musik explizit Handlung erzählt, etwa in der Schlacht, den komponierten Kontext bei. Die meisten Nummern sind aber gar nicht unmittelbar an szenische Vorgänge gebunden. Für die Prinzessin Pirlipat verwenden wir zum Beispiel die Ouvertüre, die sonst nie choreografiert wird, obwohl sie sich hervorragend dazu eignet, weil sie Tempo und einen dramaturgischen Aufbau hat. Und die Nationaltänze aus dem zweiten Akt sind doch in ihrem Nummerncharakter eher inhaltsschwach und auch formal eher simpel gestrickt. Ich fand es sehr befreiend, mit der Musik offen umzugehen, weil sich da plötzlich Auswege aus den Nussknacker-Klischees auftun.

Welche Rolle spielt die Pantomime in deinem Ballett?

Vor allem bei der Darstellung des Weihnachtsfestes greifen viele Nussknacker Fassungen auf Pantomime zurück, was mich persönlich immer schnell ermüdet. Ich versuche, das zu vermeiden, weil ich überzeugt bin, dass sich mit Choreografie mehr sagen lässt als mit Pantomime. Einzig bei unserer etwas durchgeknallten Pirlipat-Gesellschaft wird es Pantomime geben, aber nicht um die Handlung voranzutreiben, sondern um den einzelnen Charakteren eine schärfere Kontur zu verleihen.

Der Nussknacker ist von jeher ein Ausstattungsballett gewesen. Welche Partner hast du für Bühne und Kostüme an deine Seite geholt?

Mit dem Bühnenbildner Rufus Didwiszus und der Kostümbildnerin Buki Shiff habe ich zwei fantastische Künstler gefunden, die wahre Meister sind, wenn es um grosse, bombastische Ausstattung geht. Sie haben genau das Gespür für grosse Theatralik, Ironie und Abgründigkeit, das ich für diese Produktion gesucht habe. Und sie unterlaufen die Kitschgefahr, die bei einem Nussknacker ja immer im Spiel ist. Buki Shiff arbeitet erstmals für das Ballett, und gemeinsam mit unserer Kostümabteilung arbeiten wir gerade sehr daran, ihre Visionen den Anforderungen des Tanzes anzupassen. Bukis Kostüme sind schräg, prächtig und ironisch zugleich. Sie bringen genau das mit, was ich mir für meinen Nussknacker vorgestellt habe.

Die Ironie als eine literarische Erfindung der Romantik ist diesem Nussknacker-Projekt von vornherein eingegeben. Gerade, wenn man E.T.A. Hoffmanns Märchen liest, kommt einem das sehr zu Bewusstsein. Eignet sich die Ironie als Ausdrucksmittel im Ballett?

Wie für E.T.A. Hoffmann ist Ironie für uns ein Mittel, um die Doppelexistenz von Wirklichkeit darzustellen. Das fängt bei ganz pragmatischen Fragen an: Wie stattet man mit Kostümen einen Blumenwalzer aus, ohne langweilige kitschige Blumen auf die Bühne zu bringen? Da hat Buki Shiff Kniffe gefunden, von denen ich mir auf der Bühne eine gewisse Wirkung erhoffe.

In welchem Kosmos ist deine Nussknacker-Version verortet?

Bei E.T.A. Hoffmann schenkt Drosselmeier den Kindern Marie und Fritz ein selbstgebautes, zauberisches Spielwerk, ein Schloss mit mechanisch bewegten Figuren. Das war die Ausgangssituation für das Bühnenbild von Rufus Didwiszus. Er hat einen Raum geschaffen -wenn man so will, Drosselmeiers Werkstatt -, der wie eine Kombination erscheint aus einem aufgelassenen Revuetheater, einem Antiquitätenladen und einem Wohnzimmer mit vielen versteckten Fächern und Öffnungen. Eine Welt, in der sich Dinge verselbständigen und die Realität ausser Kraft gesetzt werden kann. Die Dekonstruktion von Wirklichkeit ist ja überhaupt ein zentrales Moment in den Werken von E.T.A Hoffmann. Er war der Erste, der Märchen nicht – wie etwa die Brüder Grimm – in eine ferne Fantasiewelt verlegt, sondern fluktuierende Übergänge von Wirklichkeit und Fantasiewelt gestaltet. Auf diese Wirklichkeitsdekonstruktion zielt das Bühnenbild von Rufus Didwiszus. Wie E.T.A. Hoffmann seine Leser, so lässt die Bühne den Zuschauer im Unklaren, in welcher Welt er sich gerade befindet. Irritation ist Programm. Das setzt sich fort in der Art unseres Erzählens. Die Hauptfiguren, die später das Zuckerland bevölkern, tauchen auch in Maries FamilienRealität auf, wie etwa drei Tanten - Tante Schneeflocke, Tante Blume und Tante Zuckerfee. Ständig werden Wirklichkeit, Traum und Surreales ineinander geblendet. Vor Marie öffnet sich eine riesige Fantasiewelt.

Kinder lieben es, den Nussknacker anzuschauen. Ist deine Interpretation auch für sie geeignet?

Ich freue mich auf ein Publikum, das Lust hat, den Nussknacker neu und anders zu sehen. Natürlich auch Kinder! Aber was wir machen, ist kein Kinder oder Familienmärchen, das auf Harmlosigkeit und Niedlichkeit setzt.

Nur wenige Wochen nach der Premiere wird das Ballett Zürich mit dieser Produktion am legendären Moskauer Bolschoi-Theater gastieren. Mit welchem Gefühl begibst du dich ins Allerheiligste des klassischen Balletts?

Aus Anlass des 200. Geburtstages von Marius Petipa ist das Bolschoitheater Gastgeber für ein internationales Tanzfestival, zu dem Produktionen eingeladen sind, die sich mit dem Schaffen des legendären Choreografen auseinandersetzen und es neu hinterfragen. Es ist natürlich eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit, bei diesem Festival eingeladen zu sein. Aber wir nehmen die Nussknacker-Interpretation mit, an die wir selbst glauben, auch wenn sie vielleicht nicht den Erwar tungen der Gralshüter des klassischen Balletts entspricht. Ich bin gespannt, wie unser Nussknacker beim russischen Publikum ankommen wird.

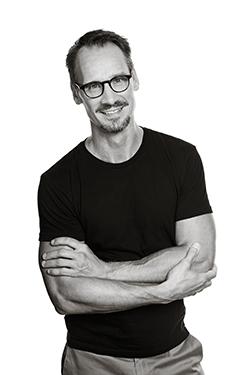

Das Gespräch führte Michael Küster, Dramaturg am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 52, Oktober 2017.

Das MAG können Sie hier abonnieren.