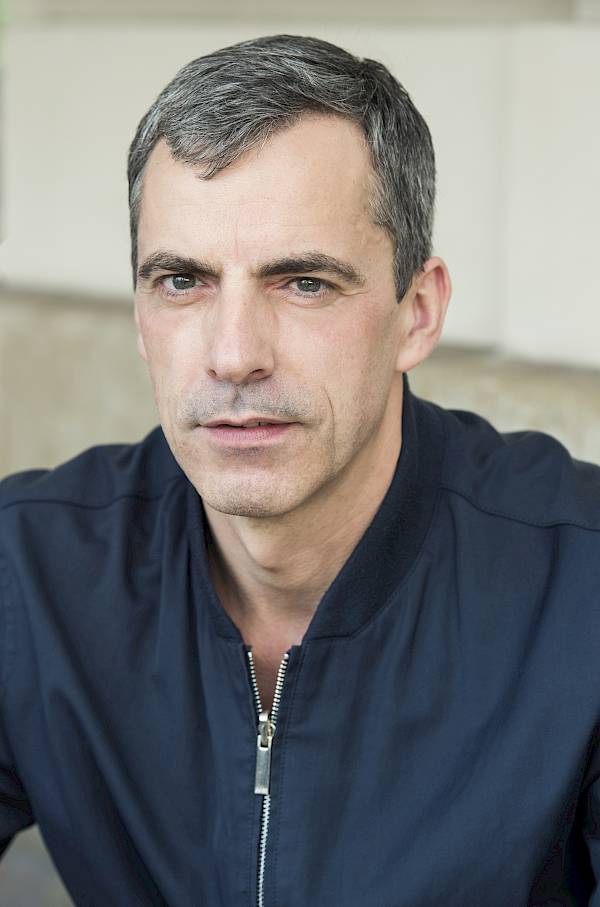

Der gefeierte deutsche Bariton Christian Gerhaher gab im Dezember 2020 in Zürich sein Rollendebüt als Simon Boccanegra, und wie in seinen Liederabenden schaut er auch dieser Verdi-Figur ganz tief in die Seele. Ein Gespräch über die vielen Facetten eines scheiternden Regenten.

Dieser Artikel erschien im Dezember 2020.

Christian, wer ist dieser Simon Boccanegra, den du in Verdis Oper darstellst?

Verdi zeigt ihn in einer Handlungskonstruktion, die ich hochinteressant finde und die Seltenheitswert in der Opernliteratur besitzt. Man lernt Simon Boccanegra nämlich in einem Prolog kennen, in dem er als junger, kraftvoller Typ auftritt. Ein Held, der sich in Seeschlachten ausgezeichnet hat und – nach dem politischen Kalkül seines machthungrigen Ratgebers Paolo – der Doge von Genua werden soll. Das wird er auch am Ende des Prologs. Aber dann kommt der erste Akt, der spielt 25 Jahre später, und Simon Boccanegra ist ein völlig anderer Mensch. Das finde ich dramaturgisch grossartig: In einem prägnanten Prolog wird eine Figur angelegt und vorgestellt, die später so gar nicht mehr vorkommt.

Der Zeitsprung von 25 Jahren markiert einen Bruch in der Figur?

Genau. Der junge Simon will im Prolog überhaupt nicht Doge werden, die Macht interessiert ihn nicht. Aber er hat eine nicht standesgemässe Liebesbeziehung mit Maria, der Tochter des Patriziers Fiesco, aus der bereits ein Kind, eine Tochter, hervorgegangen ist. Sein Ratgeber Paolo führt ihm vor Augen, dass er diese Beziehung als Doge mit dem Ansehen, das das Amt mit sich bringt, legitimieren kann. Das ausschliesslich ist der Grund, warum Simon sich für die Dogenwahl zur Verfügung stellt. Kurz bevor er tatsächlich zum Dogen ausgerufen wird, erfährt er dann aber, dass seine Maria gestorben ist. Das heisst, es gibt für ihn keinen Grund mehr, Doge zu werden. Er verbindet keinerlei Ziele mit dieser Regentschaft. Er tritt das Amt aber trotzdem an und regiert während dieser 25 Jahre, die in der Oper nicht vorkommen. Was werden das für lange Jahre der Regentschaft gewesen sein? Ich stelle mir vor, dass er seinen Dienst als Doge ohne inneres Wollen im Hinblick auf Macht-Eitelkeiten und Selbstverwirklichung, auch ohne persönliche Liebe und Begehren vollkommen vernunftgesteuert und dennoch mit erheblichem Ethos versehen hat.

Es ist ja ein typischer Verdi-Moment, wenn im Prolog die beiden ambivalenten Informationen zusammenschiessen und Simone fast zeitgleich vom Tod der Geliebten und dem politischen Wahltriumph erfährt. Was geht da in seinem Kopf vor?

Ich weiss gar nicht, ob es wichtig ist, was er denkt. Das Entscheidende ist, dass in dem Moment seine ganze Lebenskonstruktion zusammenbricht. Alles ist vorbei. Seine Liebe ist tot. Die Zukunftspläne sind dahin. Ihm bleibt die Macht eines Amts, das er nicht will. In unserer Inszenierung zeigt Andreas Homoki das als einen Moment grosser persönlicher Bedrängnis. «Via fantasmi, via!» (Weg mit euch, Gespenster! Weg!) singt er an der Stelle.

Verdi entwirft also die Figur eines Herrschers, der ein völlig selbstentfremdetes Verhältnis zur Macht hat.

Das klingt jetzt ein bisschen negativ. Ich würde eher so sagen: Es ist ein Verhältnis zur Macht, das weniger durch persönliche Beweggründe motiviert, als eher von kühler, aber hingebungsvoller Rationalität geprägt ist.

Woraus leitest du seine Rationalität ab?

Er war wahrscheinlich impulsiv, stürmisch und gedankenlos, als er sich in diese problematische Liebe gestürzt hat, wie man halt ist, wenn man jung ist. Und er hat wohl auch einen Riesenfehler gemacht, sich der Liebe einfach so hinzugeben, ohne weiter zu denken, zumal er auch noch ein Kind mit Maria gezeugt hat. Marias Vater Fiesco wird ja oft als böse dargestellt. Aber ich kann ihn verstehen. An seiner Stelle wäre ich wahrscheinlich auch sauer über eine schwangere Tochter in einer solchen Beziehung. Und plötzlich ist diese ganz Liebe nur noch Geschichte, es gibt nur noch die Pflichten des Dogenamts. Was bleibt einem da anderes als der Verstand?

Simon Boccanegra ist einer, der gesellschaftlich von unten kommt. Er ist Seefahrer, kein Patrizier. Emporkömmlinge haben ja eigentlich ein sehr libidinöses Verhältnis zur Macht. Sie geniessen es, wenn sie oben ankommen.

Aufstiegsehrgeiz kann ich bei Simon als Triebfeder überhaupt nicht erkennen. Es ist schon erstaunlich, dass er sich als Herrscher so lange an der Macht hält, obwohl ihn kein Ehrgeiz treibt. Ich erkenne in der Figur nicht nur einen Realpolitiker, sondern auch einen, der fast schon rührend selbstvergessen handelt und ganz bewusst Verzicht übt.

Welchen?

Verzicht auf Selbstverwirklichung. Doge zu werden, war ja nicht sein Projekt. Er wollte eine Liebe leben. Mir kommt seine Amtsausübung wie eine Art Bussübung für den Tod seiner Geliebten vor. Das hat fast etwas Mönchisches.

Was ist das für ein Modell von Macht, das Verdi mit dem Dogen Boccanegra entwirft?

Simon mag eine in sich gebrochene Figur sein, aber Verdi hat ihn als einen guten Machthaber angelegt, als einen, der für Ideale einsteht. Er setzt sich dafür ein, dass die Feindschaft zwischen Venedig und Genua ein Ende hat. Wird das zurückgewiesen, legt er ein schmetterndes Bekenntnis zur Einigung Italiens ab. Verdis Wunsch zur politischen Versöhnung, zur Einigung und zur Gleichbehandlung aller Menschen spricht sich in Simon aus. In meinen Augen steht er fast für eine Art Sozialdemokratie. Klar gibt es auch Dinge, die diesem Bild widersprechen. Offenbar hat er den Vater von Gabriele Adorno ins Gefängnis gesteckt und umgebracht. Aber vielleicht ist das gar kein Zeichen für Tyrannei, sondern eher für Staatsräson mit den Mitteln der damaligen Zeit.

Ist dieser Simon Boccanegra auch eine Einsamkeitsfigur? Hat er Züge von Shakespeares Lear? Verdi hat sich ja mit dem Gedanken getragen, Lear zu vertonen.

Einsam ist Simon schon. Aber anders als bei Lear ist das bei ihm selbstgewählt, als eine Art Selbstbestrafung.

Selbstbestrafung wofür?

Es gibt einen dunklen Punkt in seiner Biografie: Er war seiner Tochter, die er gemeinsam mit Maria hat, kein guter Vater. Wir erfahren, dass die Tochter in der Fremde von einer Amme grossgezogen wurde und Simon offenbar nur ab und zu bei ihr vorbeigeschaut hat. Er hat sich nicht gekümmert und sein Abenteurerleben weitergelebt. Das holt ihn ein. Dass seine verlorene Tochter plötzlich in seinem Leben auftaucht, ist nach dem Tod seiner Geliebten Maria der zweite tragische Schock. Das wirft ihn aus der Bahn.

Die Tochter heisst Amelia und wuchs als Findelkind in der adeligen Familie der Grimaldis auf. Sie liebt ausgerechnet Gabriele Adorno, einen erklärten Feind von Simon Boccanegra.

Wenn er Amelia als seine Tochter erkennt, sieht er sich plötzlich mit seinen persönlichen Versäumnissen konfrontiert, und die wiegen schwer. Ich glaube, dass sie als Schuld auf ihm lasten, und dass sie womöglich viel eher der Grund für sein Sterben-Müssen sind als die Tatsache, dass er den ehrgeizigen Paolo enttäuschen muss, der ihn daraufhin vergiftet.

Du siehst also in der Vergiftung Simons weniger die Gewalttat des Verschwörers Paolo, als viel eher eine innere Selbstvergiftung?

Vielleicht kommt da das eine zum anderen wie eine schicksalhafte Fügung. Simon geht im dritten Akt nicht nur an der Wirkung des Gifts zugrunde, sondern auch an seinem gescheiterten Privatleben. Andreas Homoki hat sich in seiner Inszenierung früh darauf festgelegt, dass der Moment von Simons Wiederbegegnung mit Amelia und das Erkennen der Familienbande kein ausschliesslich freudiger, sondern ein konfliktbeladener ist. Bei ihm bleiben die beiden auf Distanz, und das hat an dieser Stelle ausnahmsweise nichts mit den Corona-Abständen zu tun. Es steht einfach zu viel zwischen den beiden, Schuldbewusstsein und dennoch eine Erwartungshaltung auf seiner, Vorwürfe und dennoch eine unmittelbare Tochterliebe auf ihrer Seite. Das ist ein hochbelastetes Vater-Tochter-Verhältnis. Nicht der Machtkampf mit Paolo fällt Simon, sondern seine privaten Probleme.

Eine Figur voll von Schattierungen und grosser dramatischer Fallhöhe, die Verdi da komponiert hat.

Ja. Spannend ist auch, dass die Handlung mit so vielen Rückblenden arbeitet. Immer wieder wird von Dingen erzählt, die vergangen sind. Das Entscheidende ist bereits Geschichte. Die Handlung findet, obwohl sie hochdramatisch ist, grossenteils in den Köpfen der Protagonisten statt, abgesehen von den schier unentwirrbaren Tumulten. Sie vollzieht sich weniger als in vergleichbaren Tragödien zwischen den Menschen als in den Menschen selbst und da vor allem natürlich in der Hauptfigur. Diese Selbstbescheidung Simons ist einfach aussergewöhnlich. Ich kenne keinen echten und überzeugt handelnden Machthaber im Opernrepertoire, der so alles von sich wegschneidet. Das finde ich unglaublich interessant. Deshalb wollte ich diese Rolle machen.

Was heisst das für dein Singen und dein Spiel?

Das weiss ich noch nicht, das finden wir gerade in den Proben heraus. Die Partie ist von zwei Klangwelten geprägt, auf der einen Seite gibt es viele dramatische Ausbrüche – vor allem im Finale des ersten Akts, wenn Simon für seine politischen Ideale eintritt. Da ist die Kraft des jungen Boccanegra noch spürbar. Demgegenüber stehen die etwas verhaltenen Töne – in der skelettartigen Dramatik des zweiten Akt-Finales, vor allem aber im dritten Akt, wenn er vergiftet ist. Auch das Duett mit Amelia ist sehr lyrisch. Und was ich sehr an dieser Partie schätze, ist das Deklamatorische, das den Übergang zum späteren Verdi ja generell kennzeichnet.

Wie singt man das Vergiftetsein?

Diese langen Sterbeszenen machen mir eigentlich keinen Spass. Das gehört für mich zu den Punkten, bei denen ich immer so meine Vorbehalte gegen Verdi hatte. Das nimmt ja kein Ende bei Gilda in Rigoletto, bei Violetta in La traviata, bei Rodrigo in Don Carlo. Mich nervt das an sich erst einmal. Aber dann spüre ich natürlich auch, dass es wie eine Verkörperung der Todesproblematik ist, dass der Tod, der bei Verdi eine zentrale Rolle spielt, in langen Szenen reflektierend beleuchtet wird. So gehe ich auch bei Simon an den dritten Akt heran. Ich versuche, mich nicht einen ganzen Akt lang siechend dahinzuschleppen. Das Sterben wird nicht zelebriert, sondern beleuchtet – so hat es Andreas auch szenisch angelegt. Simon geht am Ende ab, bevor er laut Partitur stirbt. Um zu vermeiden, dass die Sterbeszenen sentimental werden, kann man szenisch versuchen, eher nüchtern in den Gesten zu bleiben, und auch musikalisch finde ich es sinnvoll, etwa dem Schluss-Ensemble im dritten Akt eher sachlich zu begegnen und es auf keinen Fall mit Schmalz zu überziehen. Ich habe ja viel Schubert gesungen, da finde ich eine klangliche Sachlichkeit auch die beste Herangehensweise. Ich habe von Schubert nicht nur Lieder, sondern auch die Messen und beispielweise seine Oper Alfonso und Estrella gesungen. Und die kam mir damals schon in vielen Passagen wie früher Verdi vor. Hier wie da gibt es diese Kombination von Leichtigkeit und Höhe bei den Baritonen, die grausam schwer zu singen ist. Und dann gibt es diese wunderbar schwebenden Ensembles: Im Schluss-Quartett in Simon Boccanegra spüre ich auch wieder sehr stark diese Nähe zu Schubert. Das Quartett hat auch so eine ungebundene, abhebende Qualität. Und bei manchen melodiösen Einfällen denke ich oft: Das könnte auch ein Vorspiel für ein Schubert-Lied sein.

Nochmal zu den Sterbeszenen bei Verdi. Ich finde spannend an ihnen, dass sich da grosse innere Räume auftun, dass plötzlich ganz weit gedacht wird und sich Utopisches zeigt. Ist das bei Simon Boccanegra nicht auch so?

Doch. Der dritte Akt hat etwas von einem eschatologischen Gebilde, zumindest ab dem Moment, in dem Simon sich unerwartet mit Fiesco versöhnt. Diese Versöhnung zwischen Simon und Fiesco, bei der das Gute nochmals – unter allerdings sehr schwarzen Fahnen – siegt, finde ich hinreissend. Ob man den Schluss allerdings so positiv sehen kann, wie du ihn beschreibst, weiss ich nicht. Ich vernehme da schon viel Düsternis. Es stirbt halt einer, mit Aus- und Rückblick auf die letzten Dinge.

Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Verdi allgemein? Viele Partien hast du noch nicht gesungen, oder?

Nein, natürlich nicht. Ich bin Sänger geworden wegen des Lied-Gesangs, wegen des deutschsprachigen zumal, und da liegt Verdi stilistisch doch ziemlich weit weg. Ich kann ja nicht einfach an ein italienisches Opernhaus gehen und sagen: Ich bin Schubert-Sänger, lasst mich doch mal den Nabucco singen. Nein, ich bin froh für das, was ich als Deutscher überhaupt im Verdi-Repertoire singen darf. Bisher habe ich nur den Posa in Don Carlo gemacht.

Simon Boccanegra ist deine zweite Verdi-Rolle überhaupt?

Naja, ich habe bisher auch nur zwei Wagner-Rollen gesungen. Ich muss ja nicht alles in der Oper singen, denn ich bin vor allem im Konzert zu Hause.

Aber du machst jetzt keinen Bogen um Verdi?

Ich wäre wegen Verdi nicht Sänger geworden. Der Wunsch, Verdi-Sänger zu werden, war in mir nicht angelegt. Aber ich lerne diese ganz besondere Welt ja jetzt erneut kennen – und schätze sie wahnsinnig. Wie könnte man das auch nicht, wenn man sich damit beschäftigt. Mir war bei Verdi früher immer ein Rätsel, was die Musik im Vergleich zum Inhalt eigentlich aussagen soll. Ich spüre da eine grosse Diskrepanz zwischen dem Darstellenden und dem Dargestellten, denn Verdis Musik erfüllt keine für mich unmittelbar ersichtliche Abbildfunktion, es gibt in ihr oft nur eine wenig augenfällige klanglich semantische Entsprechung zu der in der Handlung propagierten Welt, wenn es sowas überhaupt gibt. Das ist bei Wagner in meiner Wahrnehmung anders. Da gibt es eine inhaltlich-klangliche Homogenität, die vielleicht schneller einleuchtet.

Aber das ist ja gerade das Spannende an Verdi. Dass es ihm nicht darum ging, einen Stoff naturalistisch auszupinseln, sondern er sich immer für die theatralische Situation, den starken szenischen Moment interessiert hat.

Schon. Aber nicht unmittelbar, sondern übersetzt, und das immer in einer sehr typischen Klangsprachlichkeit. Jetzt, wo ich es singen darf, denke ich mir allerdings: Ist doch völlig egal. Es macht Spass. Ich finde es grossartig, das machen zu können. Verdi-Partien interessieren mich auch wegen der stimmlich-physiologischen Herausforderungen, an die seine Musik geknüpft sind – wie sie sich mir als Neuling eben darstellen. Man kann da nicht einfach nur herumbrüllen. Wenn du Verdi nicht wirklich schön singst, wenn du zu sehr stemmst oder zu eng in die Maske singst, ist die Musik in ihrer Substanz sehr schnell gefährdet. Man muss diesen offenen Klang produzieren, rund und gross. Je ungepresster die Stimme fliessen kann, desto sinnfälliger werden die Figuren. Das finde ich bei Wagner keine so stark ausgeprägteGefahr.

Gibt’s noch andere Verdi-Partien, die du gerne machen würdest?

Es ist nichts geplant. Aber interessieren würden mich schon noch ein paar Sachen, Rigoletto zum Beispiel oder der Renato in Un ballo in maschera. Wie realistisch das dann am Ende wirklich ist, muss man sehen.

Das Gespräch führte Claus Spahn