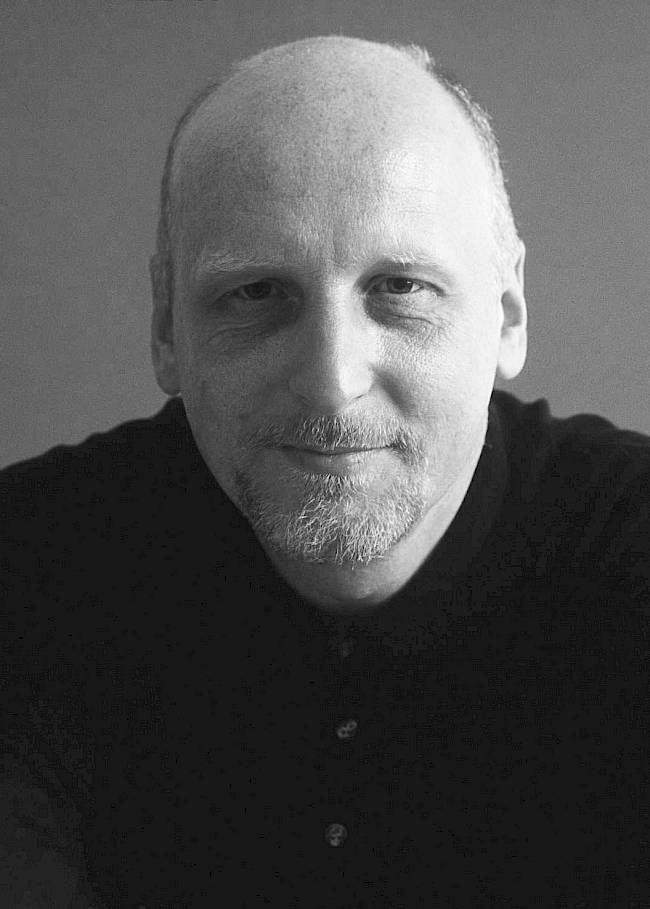

Das Opernhaus Zürich wagt sich mit Stephen Sondheims «Sweeney Todd» an ein Musical. Ein Gespräch vor der Premiere 2018 mit Regisseur Andreas Homoki über die Schwierigkeiten und Chancen einer speziellen Gattung des Musiktheaters.

Andreas Homoki, mit Stephen Sondheims Sweeney Todd kommt erstmals während Ihrer Intendanz ein Musical auf die Bühne des Zürcher Opernhauses. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?

Weil es Spass macht!

Sie meinen, Ihnen als Regisseur macht es Spass, ein Musical zu inszenieren?

Ja, es macht mir grossen Spass. Und ich denke, es gehört auch zum Musiktheater dazu. Wir haben als Opernhaus Zürich einen Kulturauftrag, und wir sind stolz darauf, zeitgenössische Opern herauszubringen und neue Stücke in Auftrag zu geben. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass ein grosser Teil des zeitgenössischen Musiktheaters eben Musical ist. Natürlich ist das Musical nicht unser Kerngeschäft, es ist ein gemischtes Genre und enthält viele Elemente aus dem Schauspiel und dem Tanz. Wir können also nicht jedes Musical gleich gut machen. Aber Sweeney Todd ist sehr opernhaft und passt deshalb auch gut ins Opernhaus.

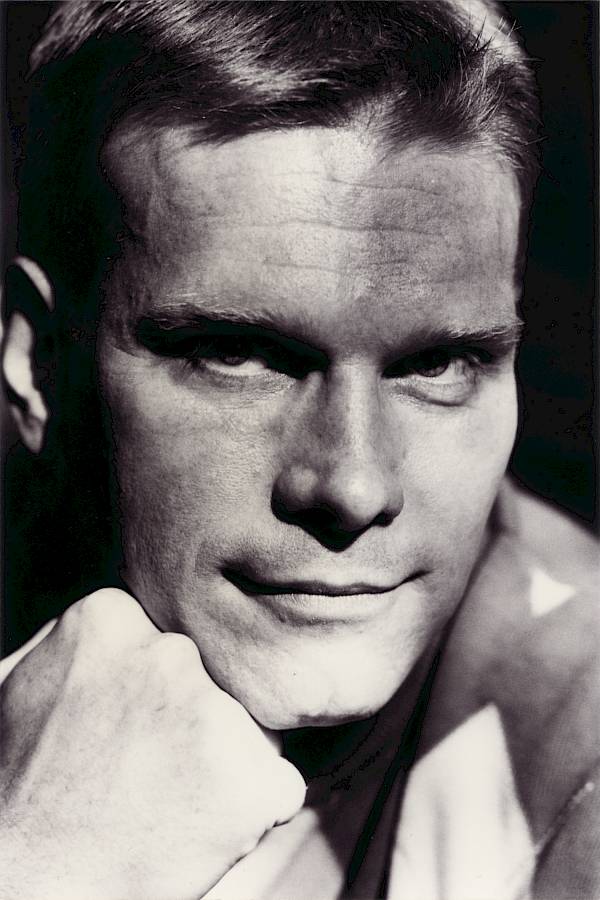

Hat die Wahl von Sweeney Todd auch etwas damit zu tun, dass Sie ein passendes Stück gesucht haben, um Bryn Terfel wieder einmal nach Zürich zu holen?

Vor einigen Jahren fragten wir Bryn, was er gern einmal bei uns machen würde, und da sagte er: Sweeney Todd. Das fand ich sofort reizvoll. Aber es ist auch eine grosse Herausforderung für uns.

Worin besteht die?

Im Fall von Sweeney Todd vor allem in der Tontechnik, also der Mikrofonierung der Sängerinnen und Sänger. Aber auch für unser Orchester ist es eine interessante Herausforderung, einmal etwas stilistisch ganz Anderes zu spielen.

Sie haben auch eine persönliche Verbindung zum Musical – ursprünglich wollten Sie gar nicht Opernregisseur, sondern Musicalregisseur werden.

Musical war für mich der Einstieg; gegenüber der Oper war ich als junger Mensch eher skeptisch, ich hatte einfach nie eine gute Operninszenierung gesehen. In der Musikhochschule wirkte ich dann in einem Musical-Projekt mit, habe getanzt, gesungen und auch selbst Vokal-Arrangements geschrieben. Bei den Proben entdeckte ich, dass ich irgendwie Talent für Regie habe. Und eine meiner ersten Begegnungen mit professioneller Theaterarbeit war eine Hospitanz bei der europäischen Erstaufführung von La Cage aux Folles am Theater des Westens 1985 in Berlin. Das war für mich damals eine tolle Erfahrung.

Am ersten Probentag sagten Sie, Sie hätten grossen Respekt vor dieser Produktion. Warum?

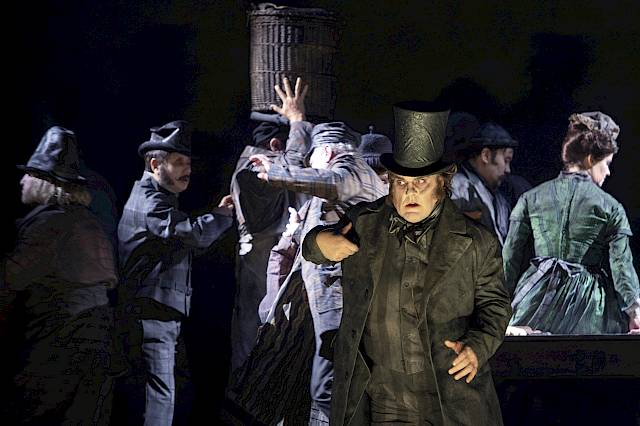

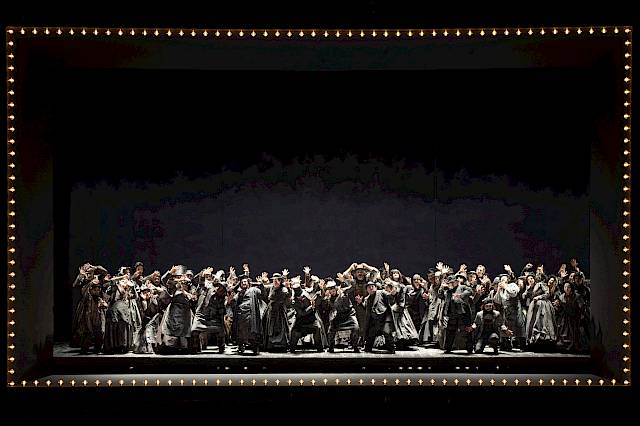

Sweeney Todd ist ein sehr gross dimensioniertes Musical, und das an einem Haus wie dem Opernhaus zu machen, ist schon etwas Besonderes. Warum? In der Entwicklung des Musicals lässt sich beobachten: Je jünger das Stück, desto kleiner die Besetzung – aus Kostengründen; eine Musical-Company besteht oft nur aus 20 Leuten und einer kleinen Band, denn man will ja Geld verdienen. Diese verkleinerte Form ermöglicht eine grosse Virtuosität mit vielen temporeichen Verwandlungen. Das hat das Genre geprägt und auch die Komponisten beeinflusst in dem, was sie tun. Ein solches Musical zu nehmen und auf den grossen Apparat zu übertragen, mit 48 Choristen, bedeutet einen sehr viel grösseren logistischen und organisatorischen Aufwand – mein Respekt bezieht sich also eher auf diese logistische Herausforderung als auf eine ästhetische.

Musical ist ja zunächst gute Unterhaltung und muss perfekt gemacht sein. Sweeney Todd hat aber durchaus auch noch andere Ebenen; worum geht es für Sie in diesem Stück?

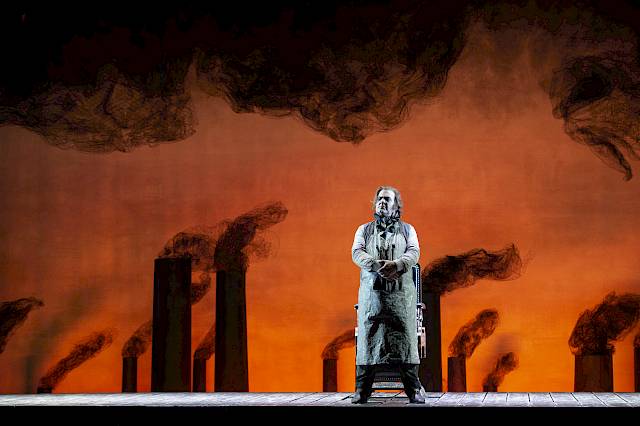

Sweeney Todd spielt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in London. London ist der Prototyp der modernen Stadt und der industriellen Gesellschaft. Die sozialen Unterschiede, die Masse der Menschen, die hier zusammenleben, die Ungerechtigkeiten, die gesellschaftlichen Verwerfungen, die Brutalität der frühkapitalistischen Stadtgesellschaft waren etwas ganz Neues und Erschreckendes. Es tauchen Phänomene auf, die es davor nicht gegeben hat, wie zum Beispiel ein Massenmörder wie Jack the Ripper, und es ist kein Zufall, dass viele Schauergeschichten, wie auch diese, gerade hier angesiedelt sind. Da steckt ausgesprochen viel Sozialkritik drin: Sweeney Todd zeigt eine Gesellschaft, die sich um niemanden schert, wenn er nicht zur Oberschicht gehört, und die den Mitgliedern dieser Oberschicht die Freiheit gewährt, sich gegenüber allen anderen extrem rücksichtslos und ungerecht zu verhalten.

Richter Turpin steht in Sweeney Todd prototypisch für diese Gesellschaft.

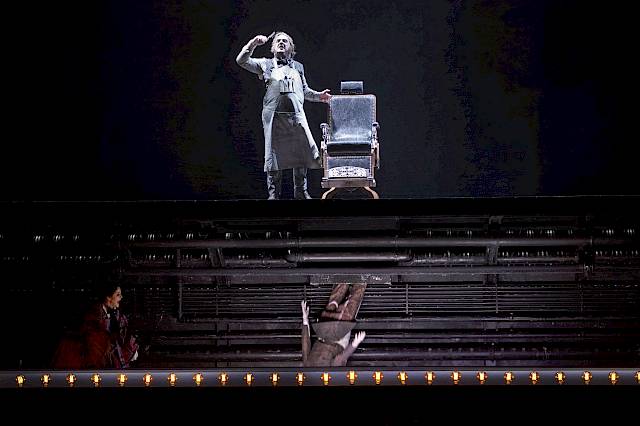

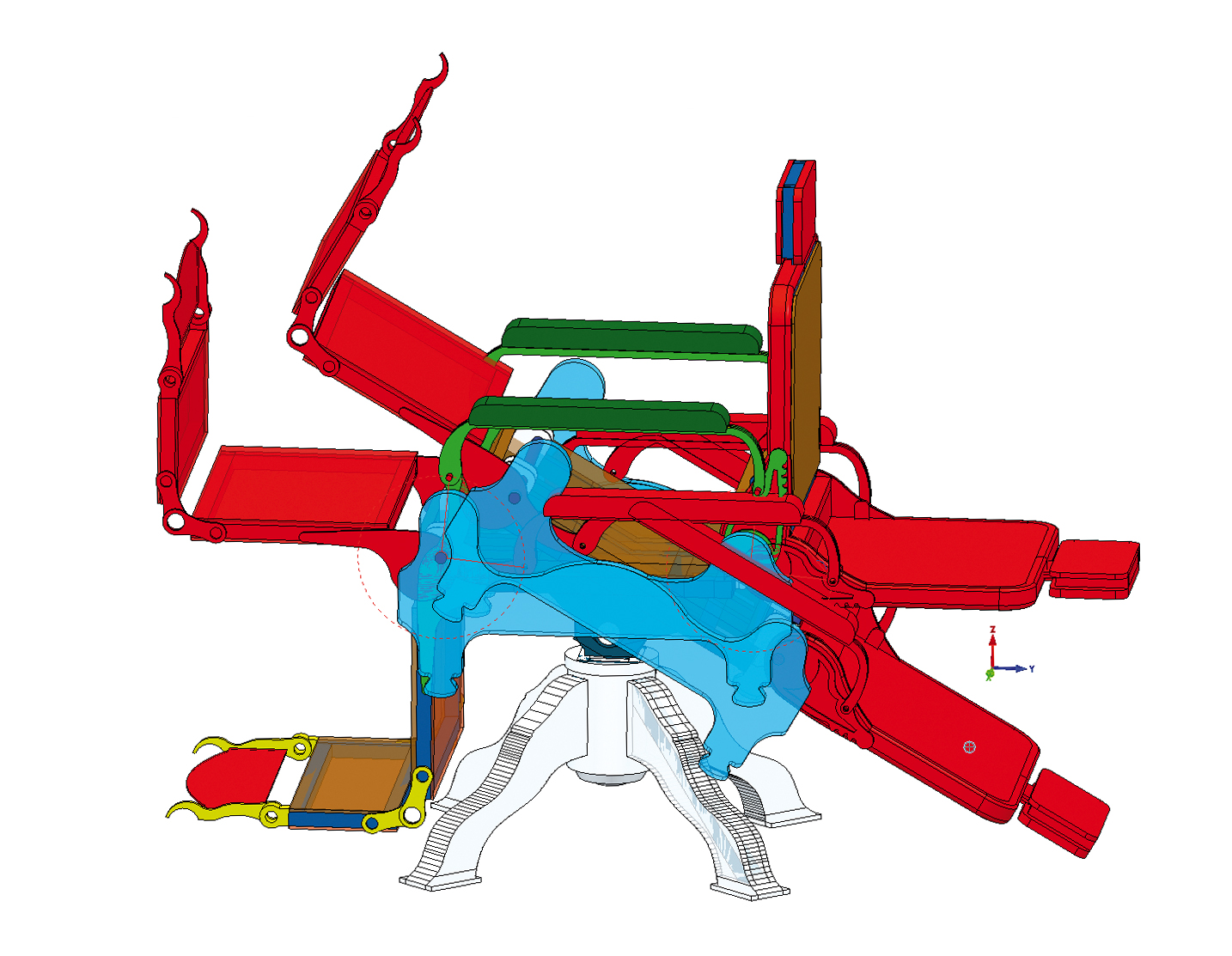

Turpin ist ein richtiges Schwein, ein grausamer Machtmensch, der das Leben von Sweeney zerstört hat. Nach 15 Jahren kommt Sweeney Todd unter falschem Namen nun nach London zurück und will sich rächen. Sweeney wird dann von seinem ehemaligen Gehilfen Pirelli erpresst, der ihn erkannt hat und damit droht, ihn zu verraten. Deshalb sieht Sweeney sich gezwungen, diesen Pirelli umzubringen. Im gleichen Haus wie sein Barbier-Salon befindet sich auch der Pastetenladen von Mrs. Lovett, und so kommt man fast zufällig auf die Idee, das Fleisch des Ermordeten zu Pasteten zu verarbeiten. Denn Fleisch ist zu der damaligen Zeit in London teuer, viele Leute hungern. Das Groteske ist nun, dass diese neue Sorte Pasteten einen unglaublichen Erfolg hat und die Nachfrage sehr schnell steigt; der Markt muss mit einem entsprechenden Angebot beliefert werden. Es bleibt also nicht bei nur einem Mord. So verwandelt sich die Bäckerei von Mrs. Lovett in eine Art Industriebetrieb. Das Morden geschieht in beschleunigtem industriellen Massstab durch die Automatisierung bestimmter Vorgänge, wie zum Beispiel Sweeneys neuen Barbierstuhl, der die Männer, denen Sweeney die Kehle durchgeschnitten hat, auf direktem Weg nach unten in Mrs. Lovetts Backstube befördert. Das alles war für meinen Ausstatter Michael Levine und mich eine klare Metapher für die frühe Industriegesellschaft und den beginnenden Kapitalismus, der sich damals noch ohne jede soziale Abfederung ausbreiten konnte. Dessen Spielregel lautete: Der eine frisst den anderen, die Sieger fressen die Verlierer.

Also Kapitalismuskritik mit dem Kannibalismus Motiv …

Ja, genau.

Sweeney wird also zum Massenmörder, zum Monster. Erstaunlicherweise ist er uns trotzdem nicht völlig unsympathisch, denn das Musical liefert – im Gegensatz zu seinen Vorlagen – eine Begründung für Sweeneys Hass auf Richter Turpin.

Vor 15 Jahren hatte Turpin Sweeney zu Unrecht in die Verbannung geschickt, um sich an seine Frau heranzumachen; nun will er Sweeneys Tochter heiraten, die seither Turpins Mündel ist. In unserer Inszenierung wird man die Erbarmungslosigkeit dieses Richters besonders gut sehen: in der Szene nämlich, in der ein sehr junger Mensch, fast noch ein Kind, von Turpin willkürlich und gnadenlos zum Tod verurteilt wird. Wir als Zuschauer können es dann fast nicht mehr erwarten, dass Sweeney ihn endlich umbringt. Zusätzlich machen die Stilmittel der Komödie und des Musicals uns zu amüsierten Zeugen seines Tötens, groteskerweise nicht zuletzt durch die explizite Darstellung der Automatisierung. Erst kurz vor Schluss kippt das Stück, wenn Sweeney – ohne es zu wissen – seine totgeglaubte Frau umbringt. In dem Moment, in dem ihm das klar wird, ist sein Leben zuende – ebenso wie das Stück, das uns in seinem Verlauf zu Sweeneys Komplizen gemacht hat.

Zuvor hat sich aus dem persönlichen Rachemotiv ein regelrechter Blutrausch entwickelt, ein Hass auf die gesamte Menschheit. Niemand hat mehr, so Sweeney, das Recht zu leben, ihn selbst und Mrs. Lovett eingeschlossen.

Ja, denn in diesem System sind alle schuldig geworden – selbst wir als Zuschauer. Es entsteht eine regelrecht apokalyptische Vision. Dazu passt auch das «dies irae»- Motiv, das mehrmals im Stück zitiert wird.

Wie ist die Musik in Sweeney Todd gemacht?

Sie folgt ganz klar den musikdramaturgischen Prinzipien des Musicals und der Operette, das heisst, es wird musikalisches Material exponiert und bestimmten Figuren und Situationen zugeordnet. Anschliessend wird dann sehr bewusst mit Reminiszenzen gespielt. Sweeney Todd ist fast komplett durchkomponiert. Umstellungen sind praktisch nicht möglich, alles ist zwingend miteinander verbunden. Anders als in traditionellen Musicals dominiert hier die Musik, die Dialoge sind meist nur Übergänge. Diese Musik ist sowohl rhythmisch als auch tonal sehr anspruchsvoll und schwer zu singen; es gibt durchgehend interessante, überraschende harmonische Wendungen. Fast scheint es, als zwinkere Sondheim uns zu, um zu sagen: Schaut mal, wie gut ich das kann! Seine Musik bedient die musikalische Idiomatik des Genres mit einer intellektuellen Virtuosität, die es vor ihm so nicht gab. Aber das Wichtigste ist: Man bekommt diese Musik nicht über! Seit anderthalb Jahren beschäftige ich mich jetzt damit, und ich höre die Musik immer noch gern.

Welche Theatersprache haben Sie mit Ihrem Bühnenbildner Michael Levine für dieses Musical gewählt?

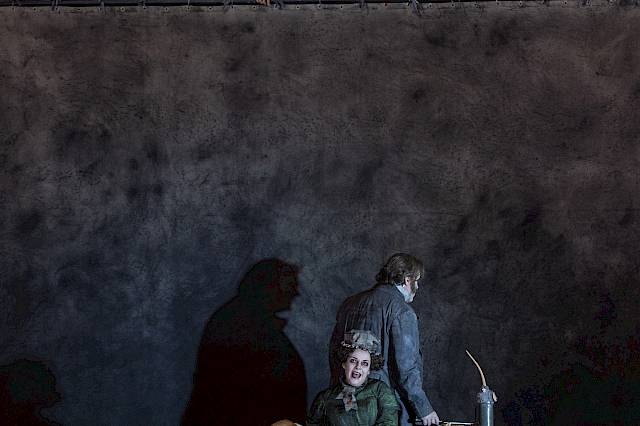

Wir haben bei der Vorbereitung schnell festgestellt, dass das Stück eine sehr offene Form hat. Die Regieanweisungen sprechen davon, dass die Bühne zu Beginn leer ist. Dann tritt die «Company» auf, das ist bei uns der Chor, der erstmal dem Publikum in Form eines Prologs erzählt, wer Sweeney Todd war und worum es in der Geschichte geht. Das Stück ist also eigentlich eine Moritat und dadurch sehr nah an Brechts Theater. Der Chor übernimmt im weiteren Verlauf immer wieder die Rolle des Erzählers und lässt dabei die handelnden Figuren in den Hintergrund treten. Das wird von Sondheim mit Fade out- oder Simultaneffekten sehr geschickt variiert. Deshalb haben wir eine naturalistische Bühnenlösung schon ziemlich früh ausgeschlossen. Wir haben nach einer Form gesucht, die immer wieder zeigt: Wir machen Theater, und alles, was entsteht, entsteht aus den Figuren und der Bühne, die aus ganz rudimentären Elementen besteht: einem Holzsteg, der nach oben und unten verfahrbar ist, woraus sich eine obere und eine untere Welt ergibt …

…also gesellschaftlich gesehen, oben und unten?

Ja, zum einen metaphorisch gesehen; zum anderen aber auch ganz praktisch, weil oben Sweeney seinen Barbier-Salon hat, und sich unten – im gleichen Haus – die Pasteten-Bäckerei von Mrs. Lovett befindet. Die Leichen werden, nachdem Sweeney seine Kunden getötet hat, wie ein Sack voll schmutziger Wäsche mit einem einzigen Handgriff von oben nach unten befördert. Insgesamt gibt es sogar drei Spielebenen, wobei die mittlere oft die Strasse darstellt. Die oberste steht für die aristokratische Welt, die Figuren können wie im Puppentheater nur mit dem Oberkörper erscheinen. Hier taucht auch der Richter auf. Aber diese Ebenen halten wir nicht dogmatisch durch, sondern spielen damit. Der Charme des Theaters muss darin bestehen, dass man mit ganz wenigen Mitteln die Orte wechseln kann – der Zuschauer kann dann selbst dazu assoziieren. Einige wichtige Elemente werden natürlich auch ganz konkret bedient, wie etwa Sweeney Todds Barbierstuhl.

Und die Zeit, in der das Stück spielt, wird in diesem eher abstrakten Setting durch die Kostüme definiert?

Ja, wir spielen das Stück in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber die Kostüme sind expressionistisch überzeichnet, also verfremdet.

Worin liegt Ihrer Meinung nach die Faszination des Bösen im Theater?

Der Reiz dieses Stückes liegt vor allem in seinem tiefschwarzen Humor. Die Grausamkeit der Vorgänge – Menschen werden zu Pasteten verarbeitet – darf mich als Zuschauer nicht wirklich erreichen, ich soll schliesslich darüber lachen können. Sweeney Todd bleibt trotz allem eine musical comedy, also eine Komödie.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 64, November 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.