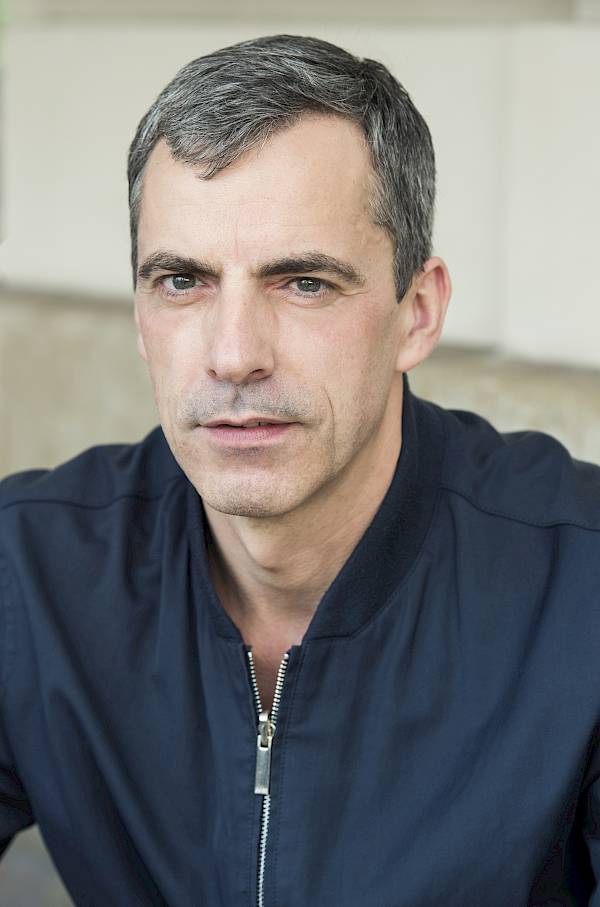

In der «Walküre» haben die Frauen und der Held Siegmund ihren grossen Auftritt. Ein Gespräch mit dem Regisseur Andreas Homoki über den zweiten Teil von Richard Wagners «Ring des Nibelungen», kurz vor der Premiere.

Andreas, Die Walküre ist die einzige Wagner-Oper, die allein den Namen einer Frauenfigur im Titel führt. Kann man daraus den Hinweis auf eine Besonderheit dieses Stücks entnehmen?

Eigentlich ist das nur folgerichtig, denn es ist üblich, ein Stück nach der zentralen Figur zu benennen. Und das ist in diesem Falle Brünnhilde, Wotans Tochter und erste der Walküren, deren Entwicklung und Handeln entscheidende Auswirkungen für den ganzen weiteren Verlauf der Tetralogie haben. Andererseits geht man aber nicht fehl, wenn man diesen Titel als Hinweis darauf nimmt, dass es sich um ein Werk handelt, bei dem Frauen eine besonders wichtige Rolle spielen.

Bevor wir weiter ins Detail gehen: Was ist eine Walküre?

Die Walküren sind Töchter Wotans, die den Auftrag haben, im Kampf gefallene Helden, wenn er sie für würdig befindet, nach Walhall zu bringen. Ausser Brünnhilde gibt es noch acht weitere Walküren, so dass der Besetzungszettel des Stücks, nimmt man Fricka und Sieglinde hinzu, nicht weniger als elf namentlich genannte Frauenfiguren aufführt. Das ist bei Wagner der absolute Rekord. Aber auch wenn wir Brünnhildes Schwestern, die eine kaum individualisierte Gruppe bilden, beiseitelassen, bleiben immer noch drei grosse, sehr differenzierte Frauenfiguren, die dieses Stück prägen und zu etwas Besonderem in Wagners Werk machen. Freilich muss man auch sagen, dass Wagners Werk voll ist von selbstbewusst und selbstbestimmt handelnden Frauenfiguren. Es ist um so bemerkenswerter, dass er immer wieder starke Frauen in den Mittelpunkt rückt, als sich seine Stoffe fast durchgehend vor dem Hintergrund brutal patriarchalischer Verhältnisse entfalten.

Einer weit verbreiteten Auffassung nach propagieren Wagners Werke ein reaktionäres, dem 19. Jahrhundert verhaftetes Frauenbild…

…ja, so etwas hört man oft. Aber wenn ich mir seine Werke anschaue, kann ich nichts finden, was diese Meinung rechtfertigt. Selbstverständlich denkt Wagner wie und als ein Mensch das 19. Jahrhunderts. Es wäre ja auch absurd, etwas anderes zu erwarten. Aber auch in diesem Punkt ist er der Umstürzler geblieben, der seinerzeit in Dresden für eine bessere Welt buchstäblich auf die Barrikaden gegangen ist: Mit seinen Frauenfiguren geht er weit über das hinaus, was zu seiner Zeit der allgemeine Konsens war. Man muss nur irgendeine seiner Gestalten neben das Ideal der Weiblichkeit halten wie es etwa in Schillers damals noch überaus beliebtem Lied von der Glocke oder in Chamissos vielleicht noch beliebterem Zyklus Frauenliebe und -leben ausgedrückt ist, um das sofort zu sehen. Statt die Bescheidung mit einem Leben zwischen Kindern, Küche und Kirche zu feiern, erfindet Wagner Gestalten, die sich dem Zwang widersetzen…

…woran sie aber so gut wie immer tragisch scheitern…

…was aber ihre Position nicht entwertet. In allen grossen Tragödien seit der Antike scheitern die Helden, aber das zeigt, dass die Verhältnisse unmenschliche sind, dass also die Welt anders eingerichtet werden muss. Wagner will sich nicht mit diesen Verhältnissen abfinden. Und die Frauen in seinen Werken tun es auch nicht.

Gilt das für alle drei grossen Frauenrollen dieses Stücks? Auch für Fricka?

Unbedingt. Wotans Gattin begegnet uns als eine kluge und selbstbewusste Frau, die sich von ihrem Mann nichts gefallen lässt. Zwar kann sie nicht verhindern, dass er sie fortwährend mit anderen Frauen betrügt, auch hat sie die Hoffnung, ihn wieder für sich zu gewinnen, die sie noch hegte, als Walhall geplant und errichtet wurde, inzwischen aufgegeben. Aber sie nimmt die ihr damit zugewiesene untergeordnete Rolle nicht an und tut, was sie kann, um sich gegen den übermächtigen Hausvater zu behaupten. Das kann sie, weil sie Wotan, wie man in der grosen Auseinandersetzung im zweiten Akt sieht, intellektuell mehr als ebenbürtig ist.

Worum dreht sich diese Auseinandersetzung?

Wotan hat den Riesen, die ihm die Burg gebaut haben, den Ring, den er Alberich geraubt hat, zur Bezahlung überlassen müssen. Er weiss aber, dass dieses Schmuckstück, das dem Besitzer masslose Macht verleiht, sehr gefährlich werden kann. Von Fafner, der den Ring im Moment besitzt, geht keine Gefahr aus, denn dem genügt es, als Riesenwurm auf dem Goldschatz, zu dem der Ring gehört, zu liegen. Aber wenn Alberich den Ring zurückerhält, sind die Götter und die ganze Welt in grösster Gefahr. Nun kann Wotan den Ring nicht einfach stehlen, weil er durch einen Vertrag an Fafner gekommen ist, den Wotan nicht brechen kann, weil seine Weltordnung auf Verträgen beruht. Darum kommt er auf den Gedanken, einen Sohn, Siegmund, zu zeugen, den er zum Anarchisten und Verächter aller Regeln und Ordnungen erzieht, damit dieser aus eigenem Antrieb Fafner tötet und den Ring seinem Vater übergibt. Fricka, der er diesen Plan – übrigens auf unverschämt herablassende Art – offengelegt hat, entdeckt sofort den wunden Punkt, den Wotan bis dahin erfolgreich verdrängt hat: Wenn er Siegmund schützt, ihn zum Kampf gegen Fafner reizt und ihm ausserdem noch die dazu nötige Waffe verschafft, ist es das Gleiche, als ob er Fafner gleich selbst tötet und den Ring rauben würde. Wotan muss einsehen, dass sie recht hat, und seinen Plan aufgeben.

Warum tut sie das? Was hat sie gegen Siegmund?

Sie ist eine Politikerin, die tut, was ihre Aufgabe ist. Sie ist für die Einhaltung der Ehe-Gesetze verantwortlich, die einen wesentlichen Bereich des menschlichen Zusammenlebens regeln. Wotan nimmt sich das Recht heraus, Sympathien für die Menschen zu haben, vor allem für die Rebellen, die gegen die unmenschliche und liebelose Ordnung aufbegehren. Fricka kennt nur ihre Gesetze. Und setzt sie mitleidlos aber übrigens nicht ungerecht durch. Nach diesen Gesetzen hat Siegmund zwei Verbrechen begangen, die nur durch den Tod gesühnt werden können: Ehebruch und Inzest. Wotan versucht, ihr zu widersprechen, indem er auf die Macht der Liebe verweist: Eine Ehe, die ohne Liebe geschlossen wird, erachtet er nicht für bindend, und die Liebe, die zwei Menschen füreinander empfinden, hält er immer für schützenswert, egal, unter welchen Umständen. Für Fricka ist das ganz inakzeptabel. Ihr einziges Interesse ist, die bestehende Ordnung zu erhalten, und dabei haben solche «Sentimentalitäten» keinen Platz. Wotan ist in einem Widerspruch gefangen. Einerseits ist auch er an der Erhaltung der Ordnung interessiert, andererseits will (und kann) er die Liebe nicht aufgeben, die sie fortwährend unterminiert. An diesem Punkt hakt Fricka ein und setzt sich schliesslich durch.

Lässt sich Frickas Verhalten nicht auch aus dem Schmerz über ihre unglückliche Ehe, die ihr die Mutterschaft verwehrt, erklären?

Auf jeden Fall. Für die psychologische Deutung der Figur spielt das eine wesentliche Rolle. Das sind zwei Erklärungen ihres Handelns, die sich keineswegs ausschliessen. Es sind zwei Ebenen der Figur, die zusammengehören und von Wagner, der sich gerade in solchen Punkten als genialer Dramatiker erweist, sehr fein aufeinander abgestimmt sind. Eine rein psychologische Erklärung würde darauf hinauslaufen, dass die Welt in Ordnung wäre, wenn Wotan freundlicher oder Fricka weniger anspruchsvoll wäre. Die rein politische würde Fricka zu einem herzlosen Monster machen. Erst beide gemeinsam erhellen die Figur so, dass sowohl ihre Grösse als auch ihre Tragik hervortreten.

Sieglinde verhält sich zu ihrem Ehemann ganz anders. Sie erduldet stumm das Leben neben Hunding und hofft auf den Helden, der sie von ihrem Schicksal erlöst. Ist das nicht ziemlich nahe an dem Frauenbild, das wir in der biedermeierlichen Kitschliteratur finden?

Nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung. Denn schon der zweite Blick zeigt: Sie hat gar keine Wahl. In der Welt, die das Stück zeigt, kann sie schliesslich nicht einfach fliehen. Eine Frau, die ohne männlichen Beistand durch die Welt läuft, würde kaum lange überleben. Sie muss ihr Schicksal also dulden, aber sie akzeptiert das nicht als normal. Auch sie ist Wotans Kind und von ihm zur Aufrührerin erzogen worden. Sowie sie in Siegmund den erkennt, mit dem sie dem unerträglichen Leben entkommen kann, handelt sie entschlossen, unterstützt ihn und kämpft mit ihm gemeinsam für ihre Liebe. Siegmund seinerseits kann ihr Befreier werden, weil er als geborener Rebell dieses Frauenschicksal nicht als normal akzeptiert und alle Regeln, die er als unmenschlich erkannt hat, über den Haufen wirft. Am Rande sei vermerkt, dass Hunding kein Bösewicht ist, der seinen Spass daran hat, Frauen zu demütigen. Er ist ein Ehrenmann, der sich genauso verhält, wie es in seiner Welt normal ist. Er kommt gar nicht auf den Gedanken, das zu hinterfragen, und das trifft mit Sicherheit auch für alle anderen Männer und die meisten Frauen in seiner Umgebung zu. Der Gedanke, dass es zwischen Ehepartnern so etwas wie Liebe geben könnte, ist ihm sicherlich vollkommen fremd. Darum wendet er sich nach der Entdeckung des Ehebruchs an Fricka, die Hüterin des Gesetzes, als zu versuchen, seine Frau durch ein liebevolleres Verhalten zurückzugewinnen.

Siegmund scheint hingegen das Ideal von einem Mann zu sein.

Das ist in Wagners Werk eine singuläre Figur: ein Mann, der ohne Einschränkung als Sympathieträger konzipiert ist, dessen Aufrichtigkeit, Liebesfähigkeit, Zärtlichkeit und Stärke durch keinen Widerspruch getrübt ist. Das ist möglich, weil er ausserhalb der Zivilisation, fern ihrer negativen Einflüsse aufgewachsen und von Wotan erzogen worden ist, der ihm seine besten Eigenschaften und Überzeugungen mitgegeben hat.

Aber er ist doch ein Killer…

Das sind in dieser Welt alle Männer. Und wir erfahren auch, wer daran schuld ist: Wotan selbst, der die Männer zum allgemeinen Krieg aller gegen alle aufgehetzt hat, um sich die Soldaten für seinen Krieg gegen Alberich zu verschaffen. Nichtsdestoweniger hat sich Siegmund die Liebesfähigkeit bewahrt, die er von Wotan geerbt hat. Er ist in dieser Welt, die wir uns wohl von lauter Hundingen bevölkert denken müssen, der einzige Mann, der in der Lage ist, menschlich mit einer Frau umzugehen, und also eine utopische Gestalt. Und weil zwischen ihm und Sieglinde Liebe waltet, ist ihre Beziehung auch nicht unfruchtbar.

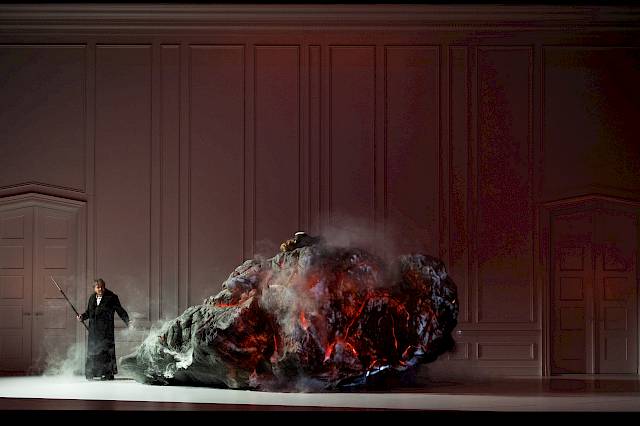

Im zeitlichen Mittelpunkt des Stücks steht die grosse Szene zwischen Wotan und Brünnhilde, in der er das Geschehen in einer langen Erzählung zusammenfasst und seine Situation beschreibt. Diese langen Erzählungen sind einigermassen berüchtigt. Eduard Hanslick bemerkte in seiner galligen Art, sobald auch nur die Spitze von Wotans Speer aus der Kulisse auftauche, sei eine halbe Stunde nachdrücklichster Langeweile garantiert. Damit dürfte er vielen Zuschauern aus dem Herzen gesprochen haben, die sich über die langen Passagen beklagen, die alles aufhalten und rekapitulieren, was man schon weiss, wenn man die bisherige Handlung verfolgt hat. Wie kann man die «edle Langeweile» vermeiden, die daraus so oft resultiert?

Ich muss gestehen, dass ich das Problem gar nicht sehe. Zumindest in diesem Stück gibt es ja nur eine einzige lange Erzählung, und die bringt sehr viele Informationen, die für die Zuschauerinnen und Zuschauer neu sind. Noch wichtiger ist aber, dass es hier nicht einfach um eine Information geht, die das Publikum auf den neuesten Stand bringt. Es handelt sich vielmehr um einen Dialog zwischen Wotan und Brünnhilde, auch wenn sie verbal nur wenig zu einem Dialog beiträgt. Um so wichtiger ist es aber, auf der Bühne deutlich sichtbar zu machen, wie ihr Schweigen, ihr Zuhören, ihre Gesten Wotans Erzählen beeinflussen. Wenn man die Partitur genau studiert, sieht man, dass Wagner grosse Mühe darauf verwendet hat, in jedem Moment hör- und sichtbar zu machen, wie sich die Interaktion der beiden Figuren entfaltet. Dadurch ist eine Szene entstanden, die keineswegs langweilig, sondern in Wahrheit sehr ergreifend ist, weil sie die gesamte Problematik des Stücks im Dialog der beiden Hauptgestalten zusammenfasst. Ich muss sagen, dass ich das früher auch nicht so wahrgenommen habe, aber in der Inszenierungsarbeit sehe ich immer mehr, wie viel theatralisches Potenzial in dieser Szene vorhanden ist, die oft so statisch und praktisch ohne Beziehung zwischen den beiden Protagonisten abläuft.

Ein anderer Dramatiker hätte Wotan vielleicht eine Monologszene gegeben…

Das wäre für Wagner undenkbar gewesen. Sein Theater basiert immer auf dem Dialog, auch dann, wenn die Szene von einer Figur so stark dominiert wird wie hier. Aber es ist für das ganze Stück von zentraler Bedeutung, dass Wotan sich seiner Tochter ganz anvertraut und also in gewisser Weise auch ausliefert. Erst so wird verständlich, dass sein scheinbar so liebeloses Verhalten seinen Kindern gegenüber erzwungen ist, und erst so wird sein gewaltiger Zorn auf Brünnhilde verständlich, wenn sie ihn scheinbar verraten hat. Und vor allem wird erst so verständlich, dass Brünnhilde ihn zwar verstanden hat, aber andere Konsequenzen zieht, als er gehofft hat: Wenn sie auf Wotans Befehl Siegmund den Tod ankündigt und staunend sieht, dass ihm Sieglinde wichtiger ist als alle Verheissungen eines seligen Lebens in Walhall, macht sie eine Wandlung durch und kommt für sich selbst überraschend zu der Überzeugung, dass im Konflikt von Liebe und Macht immer die Liebe den Sieg davon tragen muss. So rebelliert sie gegen die unmenschliche Kälte der Macht und setzt ihr die Wärme der Liebe entgegen. Allerdings glaubt sie, damit zwar gegen das Interesse des Machthabers, aber ganz im Interesse ihres Vaters zu handeln, weil sie das wahre Ausmass seines Dilemmas noch nicht erfasst hat. Erst in der letzten Auseinandersetzung mit Wotan versteht sie, dass er nicht anders handeln kann, wie auch sie keine andere Wahl hatte, als sich seinem Gebot zu widersetzen. Damit wird es ihr möglich, die Strafe anzunehmen, das heisst, ihren göttlichen Status abzulegen und zum Menschen zu werden. Und als liebender Mensch ist sie schliesslich in der Lage, die Lösung aller Verstrickungen herbeizuführen und den Weg in eine vielleicht bessere Zukunft zu öffnen.

Das Gespräch führte Werner Hintze

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 94, September 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.