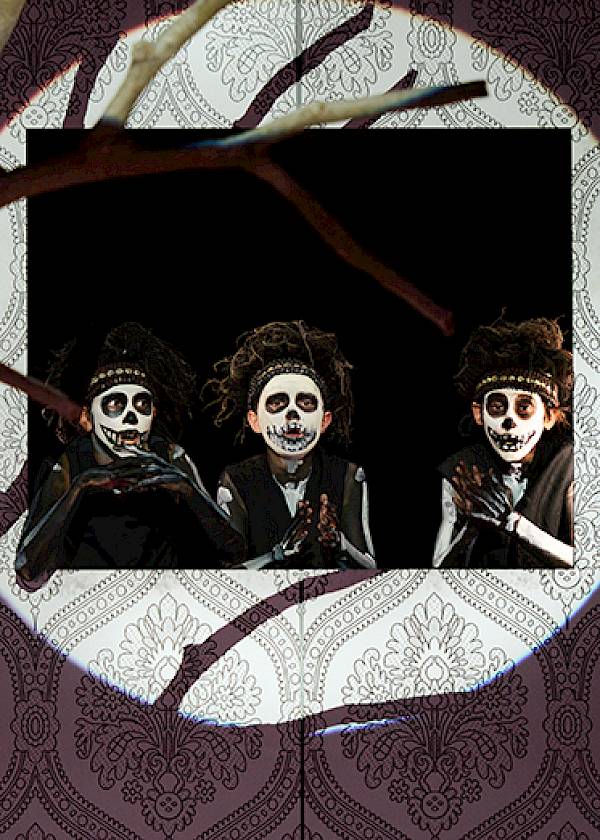

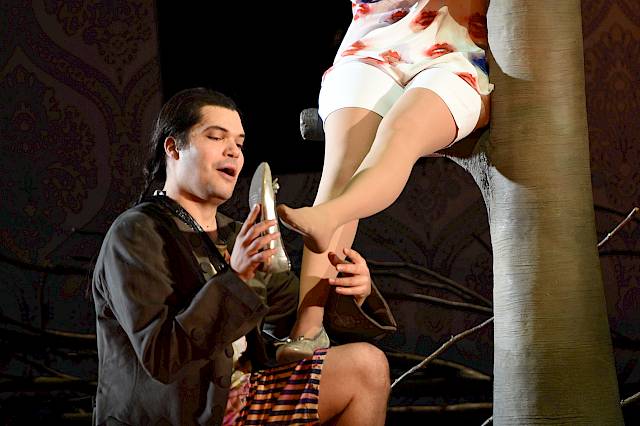

Mozart liebte es, die Vorstellungen der Zauberflöte zu besuchen, die nach der Uraufführung am 30. September 1791 Abend für Abend ein grosser Erfolg waren. In einem Brief an seine Frau Constanze schildert er einen solchen Besuch: Er hatte an diesem Abend einen Gast bei sich, der mit der Aufführung nichts anfangen konnte und «alles belachte». Das ging Mozart so auf die Nerven, dass er ihn während der Vorstellung sitzen liess, ihn wütend einen «Papageno» hiess und die Loge wechselte. Dort überkam ihn plötzlich die Lust, das Glockenspiel selbst zu spielen. Er lief hinter die Bühne, setzte sich ans Instrument und spielte ein Arpeggio an einer völlig unpassenden Stelle. Emanuel Schikaneder, der als Papageno auf der Bühne stand, erschrak, schaute in die Kulissen und erkannte Mozart. Als das Glockenspiel dann tatsächlich erklingen sollte, machte Mozart sich den Spass, zu schweigen und brachte Schikaneder dadurch völlig aus dem Konzept. «Nun hielt er und wollte gar nicht mehr weiter. Ich erriet seinen Gedanken und machte wieder einen Akkord. Dann schlug er auf das Glockenspiel und sagte ‹Halts Maul›, alles lachte dann. Ich glaube, dass viele durch diesen Spass das erstemal erfuhren, dass er das Instrument nicht selber schlägt.»

So ging es also zu in den Vorstellungen der Zauberflöte: Mozart erlaubt es sich, seinem Freund und Partner Schikaneder bei offenem Vorhang einen Streich zu spielen. Schikaneder verwandelte die Not in eine schlagfertige Pointe, und alle klopften sich die Schenkel vor Lachen. Diese Briefstelle ist eine der sprechendsten aus Mozarts Korrespondenz im letzten Lebensjahr, weil sie etwas von der Theaterlust und dem Spass erkennen lässt, der rund um die Entstehung der Zauberflöte geherrscht haben muss. Man kann erahnen, wie die beiden Theaterkumpane sich hinterher noch in der Garderobe über die Aktion kaputtgelacht haben – der Kindskopf Mozart, dem ein spontaner Spass mehr bedeutete als die korrekte Wiedergabe seiner eigenen Noten, und das Rampenschwein Schikaneder, das in solchen ungeplanten Momenten zu extragrosser Form auflief.

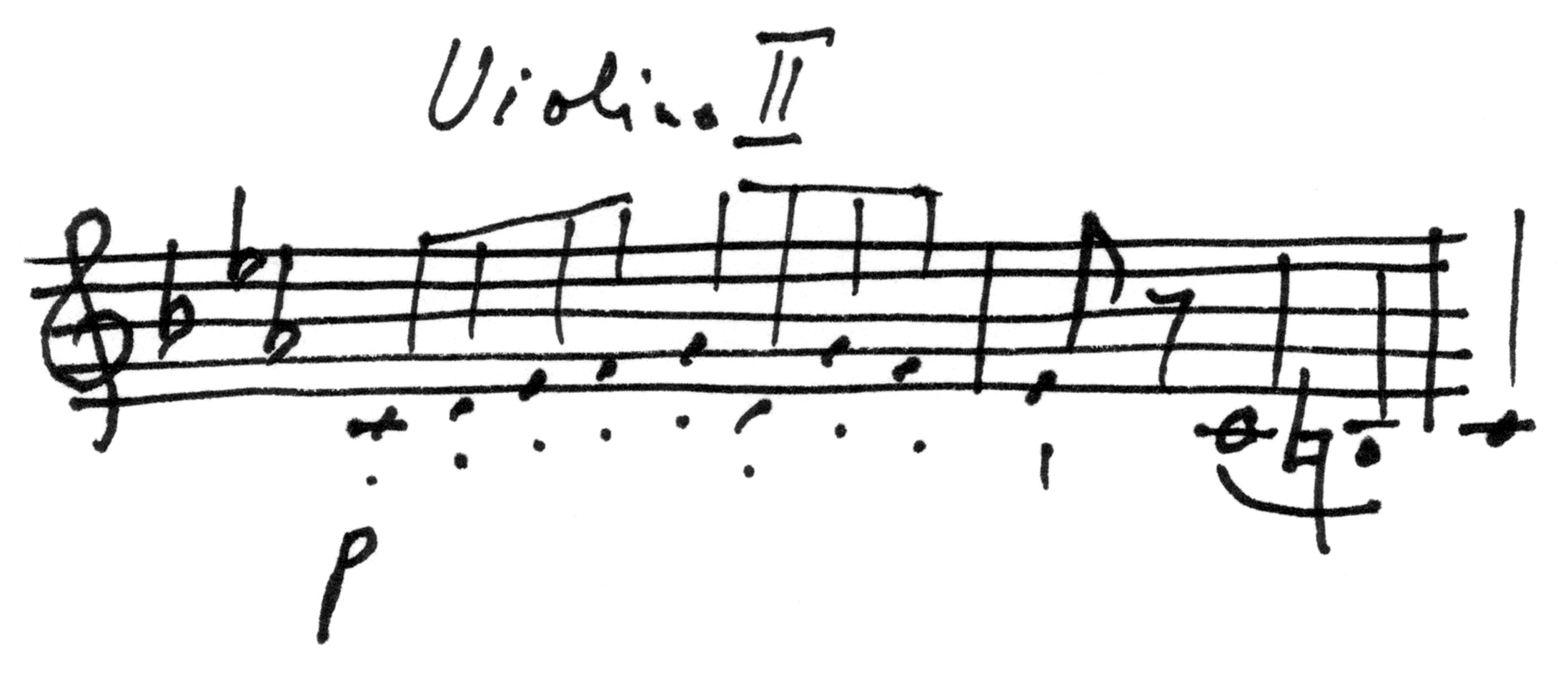

Die Briefstelle erzählt von Mozarts unbändiger Lust, aus den Bahnen des Vorhersehbaren auszubrechen. Die überkam ihn zeit seines Lebens wie ein Juckreiz, dem er nachgeben musste. Dann gestattete er sich auch mal einen bewusst falschen Einsatz. Wenn Mozart seinem eigenen Notentext eine Nase dreht und gewissermassen Fünf gerade lässt, heisst das freilich nicht, dass er es mit seiner Kunst nicht so genau nimmt. Ihn interessierte, um im Bild zu bleiben, die Fünf als ungerade Zahl sehr wohl, aber mehr noch reizt ihn die Vorstellung von der Fünf als einer geraden Zahl. Beim Alogischen hakte seine Intelligenz erst richtig ein. Er bezog Inspiration aus albernen Verdrehungen, trieb ein absurd komisches und zugleich tiefgründiges Spiel mit Falsifizierungen, überraschenden Abbrüchen, Auslassungen und skurrilen Wendungen. Das gilt für seine Art, Briefe zu verfassen, aber auch für seine Musik: Der geniale Geist hatte eben Strukturen viel zu schnell durchschaut, als dass er Befriedigung darin gefunden hätte, ihnen brav zu folgen. Mozart wurde, gerade weil er im Formenkanon seiner Zeit fest verankert war, zum wilden Denker, störte bewusst die Gleichgewichte, wo das Ebenmass nahelag, experimentierte mit Asymmetrien und schroffen Kontrasten, ertüftelte Täuschungsmanöver, liebte das Vielgestaltige bei hoher Schnelligkeit und Gleichzeitigkeit der Verlaufsformen und schuf sich eigene Balancen jenseits des Vorgegebenen.

Was für seinen Umgang mit den Stilkonventionen seiner Zeit gilt, trifft auch auf sein Verhältnis zu Hierarchien zu. Mozart fügte sich selbstverständlich übergeordneter Autorität, aber in ihm rumorte doch die Lust, sie zu hinterfragen und subversiv zu untergraben. Er hatte – wie Figaro in seiner «Se vuol ballare»-Arie – Lust, ein Tänzchen mit dem Grafen zu wagen. Natürlich nicht frei von Ambivalenzen, wie sie der Mozart-Biograf Maynard Solomon beschreibt: «Weil in ihm Spannungen zwischen Zorn und Zurückhaltung, Überheblichkeit und Unterwürfigkeit, Zerstörungstrieb und Schicklichkeit herrschen, bedienen sich Mozarts radikale Eingebungen keiner Gemeinplätze und schlagen keine voraussagbaren Bahnen ein. Da er ganz wie sein Vater skeptisch und vorsichtig gegenüber schnellen Lösungen und im Zweifel über die Beweggründe der Menschen ist, schloss er sich nicht kritiklos charismatischen politischen Führern und deren Reformprogrammen an. Seine radikalen Triebkräfte gerieten unter den Einfluss des Spieltriebs, der Kunst, der Sprache, des Rituals, die dadurch die Kanäle für den Ausdruck seines Altruismus und die Ventile für seine Wut öffneten.»

In der Zeit, in der Mozart an der Zauberflöte arbeitete (es waren bekanntlich seine letzten Lebensmonate), kam noch etwas anderes hinzu – Rastlosigkeit, gepaart mit extremen Stimmungsschwankungen, über die die Briefe im Sommer 1791 an seine in Baden zur Kur weilende Constanze Auskunft geben. Nach Monaten, in denen sein Schaffensdrang ins Stocken geraten war, kehrte seine Kreativität im Frühling 1791 mit starker Energie zurück. Er schrieb die Zauberflöte, La clemenza di Tito, das Klarinettenkonzert und vieles mehr. Er hatte extrem viel zu tun und arbeitete unter enormem Zeitdruck. In den Briefen erkennt man eine Persönlichkeit, die immer auf dem Sprung ist, unstet, getrieben, hin und her gerissen zwischen anspruchsvollen künstlerischen Aufgaben und einfachen Lebensgenüssen, kreativer Beflügelung und Einsamkeit. Er vermisst seine Frau, erträgt es nicht, alleine essen zu müssen, läuft ins Wirtshaus, wo sein Lieblingskellner «Don Primus» mit den leckeren «Carbonadeln» um die Ecke biegt, schreibt in dieser Zeit aber auch seinen berühmten Depressionsbrief: «…ich kann dir meine Empfindung nicht erklären, es ist eine gewisse Leere, die mir halt wehe tut, ein gewisses Sehnen, welches nie befriedigt wird, folglich nie aufhört, immer fortdauert, ja von Tag zu Tag wächst...»

Man muss das alles vor Augen haben, wenn man über die Zauberflöte nachdenkt. Sie ist das heissgeliebte, alle beglückende Herzenswerk im Opernrepertoire und zugleich ein Rätselstück, über dessen Werkgestalt und höhere Botschaft von jeher nicht minder heiss diskutiert wird. Denn ihre Handlung ist durchzogen von Ungereimtheiten, Brüchen und Widersprüchen. Die beginnen damit, dass die Königin der Nacht als gute, gerechte Herrscherin und Sarastro als böser Tyrann in das Stück eingeführt werden und die Vorzeichen sich im zweiten Teil umzudrehen scheinen, Sarastro als vermeintlich tugendhafter Weisheitslehrer herrscht und die Königin als tempelschänderische, zum Mord anstiftende Unheilsfigur vernichtet wird.

Sie setzen sich fort in der Verschränkung der Formen: Die Zauberflöte ist zugleich naives Märchen und bretterknarrendes Wiener Vorstadt-Theater, symbolschweres Mysterienritual und leichtes Singspiel. Und sie enden in den vielen Details der Handlung, die nicht zusammen passen wollen: Tamino ist im ersten Akt noch als Retter Paminas im Auftrag der Königin unterwegs und wird im zweiten Akt von einer Szene zur nächsten zum folgsamen Prüfling im Bann des Sarastro-Kreises. Die drei Knaben werden Tamino von der Königin der Nacht als Schutzengel und Sendboten mit auf den Weg gegeben, mahnen aber später Sarastros Tugenden an. Der Herrscher propagiert Toleranz und Grossmut, ist aber Sklavenhalter, verhängt Prügelstrafen und redet schlecht über Frauen. Die drei Damen scheinen im Quintett im zweiten Akt «Wie? Wie? Wie? An diesem Schreckensort?» unabhängig kämpfend in den Tempel eingedrungen zu sein, um Tamino zu warnen, sind aber zugleich Gegenstand der ersten Prüfung, die Sarastro dem Prinzen auferlegt, also Instrument des Prüfers. Die Liste der Fragwürdigkeiten liesse sich beliebig verlängern.

An Erklärungsversuchen dieser Ungereimtheiten leidet die Interpretationsgeschichte der Zauberflöte nicht: Man hat Emanuel Schikaneder (zu Unrecht) als tumben Urheber des Librettos ausgemacht. Man hat eine Bruchtheorie aufgestellt, derzufolge Mozart und Schikaneder die Tendenz ihrer Oper mitten im Kompositionsprozess umgekehrt haben, um sich von einem allzu ähnlichen Singspiel abzusetzen, das kurz vor der Zauberflöte in Wien auf die Bühne gekommen war. Papieranalysen der Manuskripte haben diese Theorie widerlegt. Den jüngsten Interpretationsversuch hat mit grossem Aufwand der Ägyptologe Jan Assmann in seinem 2006 veröffentlichten Buch über die Zauberflöte unternommen, in dem er die Oper als ein alle Handlungsebenen und sogar das Publikum miteinbeziehendes freimaurerisches Mysterienspiel deutete, in dem die vermeintlichen dramaturgischen Widersprüche in Wahrheit als raffinierte Täuschungsmanöver und Illusionsstrategien angelegt seien. An der aus der Spur kippenden Ur-Vitalität der Zauberflöte, an der lustvollen Unordnung, die ihr innewohnt, geht freilich auch Assmanns Theorie völlig vorbei. Mozart und Schikaneder waren eben keine Mysterien-Spielmeister, die sich am Reissbrett ein hochgerüstetes, in sich stimmiges Ritual ausgedacht. Ihre Oper dreht sich zwei Akte lang als ein herrlich buntscheckiges, alle Sinne betörendes Kaleidoskop, in dem der offene Montagecharakter theatralische Energien freisetzt und das Nichterklärbare als Moment der Freiheit und des Spasses wirkt.

Daran kann auch nichts ändern, dass Sarastro in der Oper das Schlusswort hat und mit dem Finalchor seine Weltsicht scheinbar ins Recht setzt. Aus seinem Blickwinkel wird das Stück bis heute gerne betrachtet. Tief sitzt in den Köpfen der Zauberflöten-Bewunderer nach wie vor die Sehnsucht, das Stück in seinen Widersprüchen zu glätten, ins Humanistische zu veredeln oder ins rein Märchenhafte abzumildern.

Sarastro liebt die heilige Ordnung. Sein Verstand sagt ihm, dass das Leben besser ist, wenn es nach Regeln geführt wird. Die Vernunft lehrt ihn, dass das Dasein auf Prinzipien beruhen muss. Er findet Ordnung nicht nur notwendig, sondern auch schön und deshalb betätigt er sich als ein Weltbaumeister der geregelten Verhältnisse. Ein Fundament hat er in die Erde eingelassen, das er Tugend nennt, und eine hohe Kuppel darüber errichtet, die er Wahrheit nennt. Viel Zement rührt er in seine Ideale, damit auch ja nichts bröckelt. In Sarastros heiliger Halle des wohlgeordneten Lebens ist alles an seinem Platz: Es gibt Eingeweihte (drinnen) und Nichteingeweihte (draussen), Mann (hoch droben) und Weib (in gebührendem Abstand darunter), Gerechtigkeit und Menschenliebe (auf dem Marmorsockel), Willkürherrschaft, Gewalt und Heuchelei (unter dem Teppich). Es ist ein perfektes Menschheitszuhause. Aber nicht die Welt und die Weltsicht, aus der heraus Mozart seine Zauberflöte geschrieben hat.

Stellen wir uns vor, der kleine Mann im rotem Rock mit den hervorstehenden Augen käme in Sarastros Reich zu Besuch. Gegensätzlichere Charaktere kann man sich kaum vorstellen: Hier der gesetzte Machtmensch und dort die personifizierte Unruhe. Hier der salbungsvolle Redner, der alles zweimal sagt, und dort das sprunghafte Genie, das seinem Gegenüber immer fünf Gedankengänge voraus ist. Der eine ein humorfreier Tugendwächter und Prinzipienreiter, der andere ein Luftikus. In ihrer Beziehung zur Aussenwelt unterscheiden sie sich diametral. Sarastro pflegt ein Verhältnis zur Welt, das auf Exklusion basiert. Er spaltete ab und schliesst aus, was nicht zu seinen Prinzipien passt und seine Ordnung stört. Mozarts Kreativität demgegenüber ist inklusiv, sie öffnet sich der Welt und nimmt als Kraftquelle alles wahr und in sich auf. Wahrscheinlich würden sie sich nicht sehr gut verstehen und sich gehörig auf die Nerven gehen. Womöglich würde Sarastro diesen Mozart, wie es seine Art ist, kuzerhand vor die Tür setzen. Aber zum Glück ist ja Mozart der Komponist der Oper und Sarastro nur eine Figur, die am Ende des ersten Akts die Bühne betritt.

Das Aufgeräumte steht gegen das kreative Chaos, das Geradlinige gegen das lustvoll Gezackte, die geschlossene Kuppel einer idealistisch geformten Welt gegen den offenen Sternenhimmel der Natur. Darum geht es in der Zauberflöte. Und wir kommen ihr näher, wenn wir versuchen, sie mit Mozarts Augen zu betrachten.

Ein Essay von Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 24, November 2014.

Das MAG können Sie hier abonnieren.