1. Akt

Don Giovanni ist in das Haus des Komturs eingedrungen, und versucht, Donna Anna in ihrem Schlafzimmer zu verführen. Sein Diener Leporello hält Wache. Donna Anna ruft um Hilfe, Don Giovanni tötet ihren Vater.

Donna Anna zwingt ihren Verlobten Don Ottavio, Rache für den Mord zu schwören.

Don Giovanni versucht sein Glück bei einer schönen Unbekannten, die sich als nur zu bekannt herausstellt: Es ist Donna Elvira, die er in Burgos verführte, und die ihm nachgereist ist. Leporello präsentiert ihr den Katalog von Don Giovannis Liebeseroberungen.

Zerlina und Masetto feiern den Vorabend ihrer Hochzeit. Don Giovanni findet Gefallen an dem Bauernmädchen. Um ihren Bräutigam auszuschalten, schickt er Leporello mit den Bauern auf sein Schloss. Er erreicht bei Zerlina aber vorläufig nicht sein Ziel, weil Donna Elvira dazwischenkommt.

Donna Anna will Don Giovanni um Hilfe bei der Aufklärung des Mordes bitten, aber Donna Elvira unterbricht das Gespräch und warnt vor dem Verführer. Don Giovanni entkommt der heiklen Situation, aber er hat sich verraten: Donna Anna hat den Mörder ihres Vaters erkannt. Don Ottavio will erst weitere Beweise suchen, bevor er gegen Don Giovanni aktiv wird.

Don Giovanni ordnet ein grosses Fest an, in dessen Trubel er die Verführung Zerlinas zu Ende bringen will.

Das Fest beginnt und drei maskierte Gäste treffen ein: Donna Anna, Donna Elvira und Don Ottavio, die eine Gelegenheit suchen, Don Giovanni zu überführen. Der geht ihnen von selbst ins Netz, indem er Zerlina in ein Nebenzimmer lockt, um dort zum Ziel zu kommen. Als sie um Hilfe schreit, versucht Giovanni vergeblich, Leporello die Schuld zuzuschieben. Don Ottavio legt mit der Pistole auf den Mörder an, kann sich aber nicht zum Abdrücken entschliessen.

2. Akt

Don Giovanni interessiert sich nun für Donna Elviras Zofe. Um das Mädchen über seinen Stand zu täuschen, tauscht er mit Leporello die Kleidung.

Donna Elvira wird aus dem Haus gelockt, indem ihr der verkleidete Leporello einen reuigen Don Giovanni vorspielt. Sie verschwinden im Dunkel der Nacht.

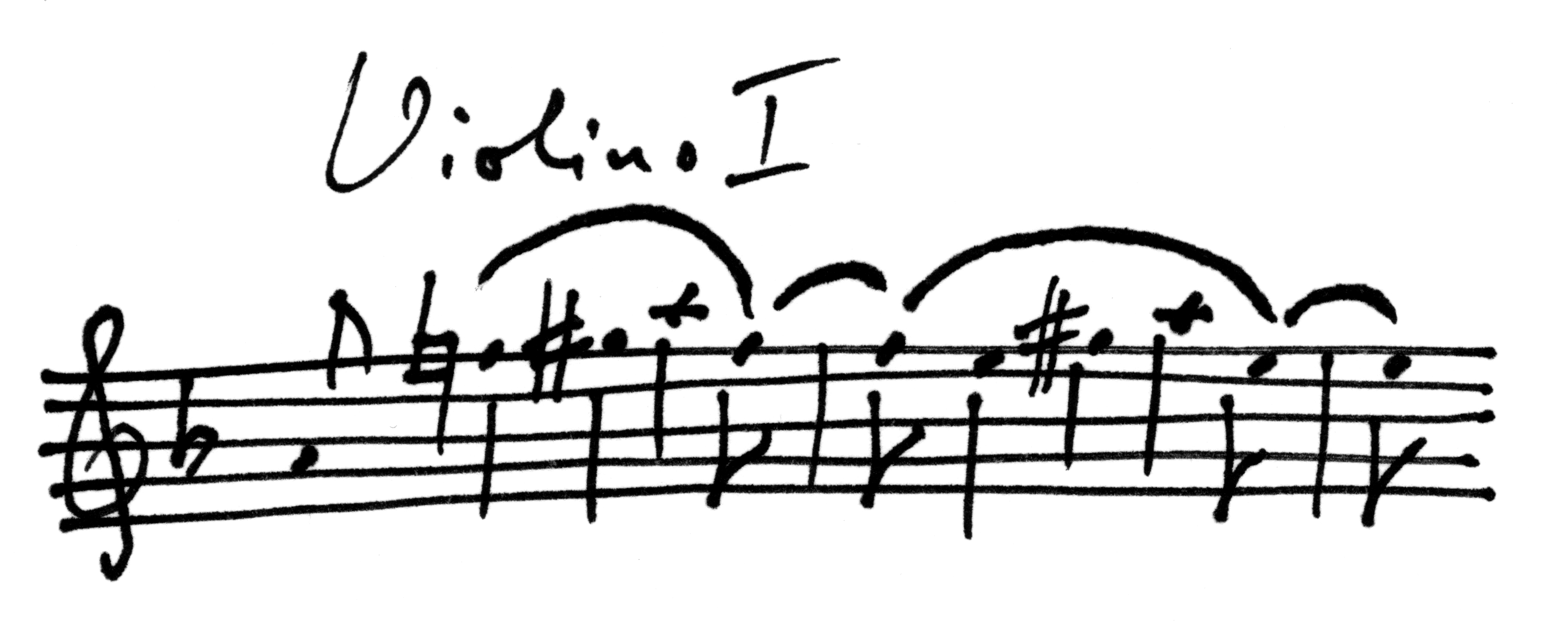

Don Giovanni singt der Zofe ein Ständchen, aber nicht sie taucht auf, sondern Masetto, der nach dem Verführer seiner Braut sucht. Die Begegnung mit dem vermeintlichen Leporello hat für ihn üble Folgen. Zerlina findet den verwundeten Bräutigam, macht ihm Vorwürfe wegen seiner Eifersucht und tröstet ihn auf ihre Weise.

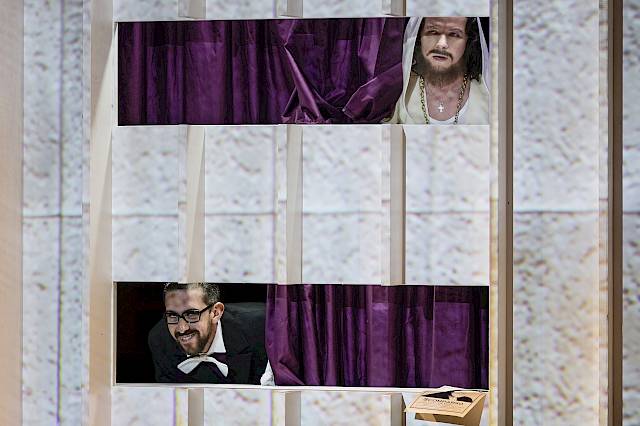

Leporello hat sich mit Donna Elvira in eine dunkle Vorhalle geflüchtet. Gerade will er sich davonmachen, als Donna Anna und Ottavio, etwas später auch Zerlina und Masetto hinzukommen. Sie meinen, Don Giovanni in ihrer Gewalt zu haben, und wollen ihn töten. Im letzten Moment gibt sich Leporello zu erkennen und entwischt.

Jetzt ist Don Ottavio überzeugt, dass Don Giovanni der Mörder ist. Er geht, um Anzeige zu erstatten. Don Giovanni ist auf seiner Flucht auf einen Friedhof geraten. Hier erzählt er Leporello von einem weiteren fehlgeschlagenen Liebesabenteuer mit einem Mädchen, das sich als Geliebte von Leporello entpuppte. Eine Stimme aus dem Grab von Donna Annas Vater droht dem Übeltäter baldige Vergeltung an. Giovanni lädt das Standbild des Toten zum Abendessen ein.

Don Ottavio bittet Donna Anna, die Ehe am kommenden Tag zu schliessen. Sie weist dieses Ansinnen zurück.

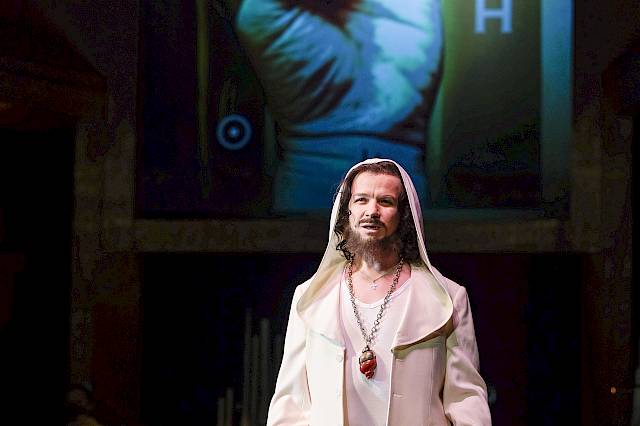

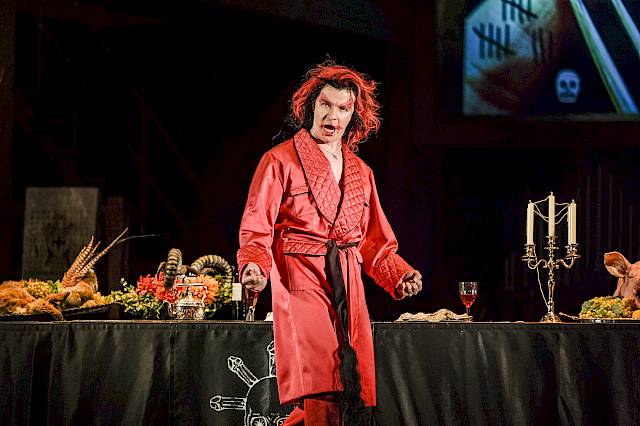

Don Giovanni hält allein ein nächtliches Bankett in seinem Schloss. Donna Elvira unternimmt einen letzten Versuch, ihn zur Umkehr zu bewegen. Der Gast aus dem Jenseits erscheint und fordert Don Giovanni auf, seine Untaten zu bereuen. Der lehnt ab und wird von einem Feuersturm verschlungen.

Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, Zerlina und Masetto dringen ein und erfahren, dass der Missetäter bereits von einer höheren Macht seiner Bestrafung zugeführt wurde. Sie wenden sich ihren Zukunftsplänen zu: Donna Anna vertröstet Don Ottavio um ein weiteres Jahr, Donna Elvira wird ihr Leben in einem Kloster beschliessen, Leporello sucht sich einen neuen Herrn, Zerlina und Masetto gehen nach Hause zum Abendessen.