In der zweiten Ausgabe unseres neuen Opernhaus-Magazins hat der Dramaturg Fabio Dietsche mit der Schweizer Schriftstellerin Martina Clavadetscher über ihren neuen Roman «Die Schrecken der anderen» und darüber gesprochen, wie man in der neutralen Schweiz vom Krieg erzählen kann.

Martina Clavadetscher, Sie haben gerade einen Roman veröffentlicht, der in der Schweiz spielt und immer wieder eine gewisse Vergangenheit thematisiert. Auf dem «Ödwilerfeld» soll etwa ein Mahnmal zum Zweiten Weltkrieg errichtet werden. Was hat Sie gerade heute an dieser Vergangenheit interessiert?

Ich glaube nicht, dass mein Interesse dafür nur akut ist, auch wenn man das heute so wahrnehmen könnte, weil wir gerade sehr für rechtspopulistische und rechtsradikale Tendenzen sensibilisiert sind. Ich interessiere mich ganz grundsätzlich dafür, dass wir ja immer auf der obersten Schicht der Geschichte stehen und dabei eine Vergangenheit hinter uns haben, die nicht abgeschlossen ist. Als Schriftstellerin beschäftigt mich besonders der Übergang von der Geschichte zu den Geschichten, also: Wie erzählen wir von der Vergangenheit? Welche Aspekte wollen wir präsent haben? Und welche Lehren ziehen wir daraus?

Ihr Roman heisst «Die Schrecken der anderen». Soll man das aus einer Schweizer Perspektive lesen? Also: Der Schrecken findet anderswo statt?

Die Schrecken kann man sehr allgemein sehen und nicht unbedingt in Bezug auf ein historisches Ereignis. Es geht mir prinzipiell darum, dass viele Menschen in unserem Umfeld – aber auch europaweit oder global gesehen – tagtäglich Schrecken erleben und leiden. Und ich frage mich: Wie gross ist unsere Empathiefähigkeit? Können wir aus Dingen lernen, die nicht uns, sondern den anderen passieren? Sind wir fähig, aus den Schrecken der anderen Schlüsse zu ziehen, die unser eigenes Handeln anbelangen? Können wir uns so verhalten, dass es die Schrecken der anderen nicht mehr gibt? Diese Fragen sind für mich stark mit der demokratischen Idee verbunden, bei der es darum geht, mit seiner eigenen Stimme etwas zu bewirken, auch wenn das einen selbst vordergründig vielleicht gar nicht betrifft.

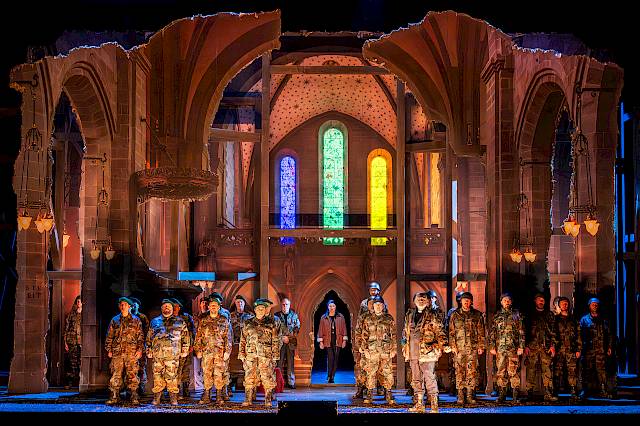

Aus Schweizer Sicht hat man dennoch oft den Eindruck, dass der «Schrecken» vor allem die anderen betrifft. Die Regisseurin Valentina Carrasco, die bei uns gerade Verdis «La forza del destino» inszeniert – eine Oper, in welcher der Krieg ein grosses Thema ist –, hat sich deshalb die Frage gestellt: Wie erzählt man eigentlich vom Krieg in einem Land, in dem es nie einen Krieg gegeben hat? Ist diese Aussage in Bezug auf die Schweiz eigentlich korrekt?

Nein, das stimmt so natürlich nicht. Die bewaffneten Konflikte liegen in der Schweiz einfach weiter zurück als in den meisten umliegenden Nationen. Ich verstehe aber das Hindernis, über den Krieg zu sprechen, in einem Land, das auf besondere Weise davor verschont geblieben ist wie etwa die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Das Narrativ des Unberührten, des Verschontseins, wurde in der Schweiz lange hochgehalten. Und trotzdem geht auch mit dem Verschontsein eine seltsame Form von Schuld einher: Man war dennoch Mitläufer, hat Geschäfte gemacht und davon profitiert. Das aufzuarbeiten ist natürlich unangenehm.

Zu welchen literarischen Mitteln haben Sie in Ihrem Buch gegriffen, um sich diesem unangenehmen Thema anzunähern?

Ich habe in Anlehnung an Friedrich Dürrenmatt eine Art Krimi-Form, oder zumindest einen Krimianfang gewählt: Ein Junge stösst zufällig auf eine Leiche im Eis. Mit diesem Kniff wollte ich die Aufmerksamkeit der Leser:innen fesseln, weil mir durchaus bewusst war, dass es schwierig ist, die Verstrickungen der Schweiz in die NS-Vergangenheit zu thematisieren, ohne gleich die Moralkeule zu schwingen. Bei Dürrenmatt findet sich diese Verschränkung von Unterhaltung und Kritik beispielsweise im Roman «Der Verdacht», in dessen Zentrum ein Arzt steht, der Experimente an Holocaust-Opfern durchgeführt hat und später unbehelligt in der Schweiz lebt. Überhaupt thematisiert Dürrenmatt immer wieder die Ohnmacht, die man einem Verbrechen gegenüber empfinden kann. Aus Schweizer Sicht ist das auch in Bezug auf den Krieg ein Thema – und hochaktuell: Auch heute sehen wir – diesmal sogar live – dabei zu, wie in verschiedenen Gebieten der Welt Kriegsverbrechen begangen werden, und fühlen uns dabei oft ohnmächtig. Als Schriftstellerin finde ich es daher nicht falsch, auch über den Weg der Unterhaltung auf solche gewichtigen Themen zu sprechen zu kommen. Wir können diesen Diskurs ja nicht einfach Social Media überlassen...

Ein kurzes Zitat von Dürrenmatt steht auch am Anfang Ihres neuen Romans: «Die Welt ist grösser als das Dorf: über den Wäldern stehen die Sterne». Es stammt aus Dürrenmatts Text «Winterkrieg in Tibet». Warum diese Verbindung?

Der Satz steht für mich beispielhaft dafür, dass man vom Irrglauben wegkommen soll, was hier im Kleinen passiert, hätte mit der grossen Welt nichts zu tun, und umgekehrt. Der «Winterkrieg in Tibet» gehört zu Dürrenmatts «Stoffen», die er selbst mit dem Titel «Labyrinth» überschreibt und damit zeigt, dass nichts isoliert und überschaubar für sich steht. Alles ist verbunden, alles ist verstrickt. Das ist ein Gedanke, den ich stark in meinen Roman übernommen habe.

Der «Winterkrieg in Tibet» ist aber auch eine unheimliche Fiktion über die Schweiz im Krieg. Ausgehend von autobiografischen Erinnerungen – weil er den Zweiten Weltkrieg eben aus der Perspektive der verschonten Schweiz erlebte – erfand Dürrenmatt eine skurrile, gewaltvolle Vision der Schweiz im Dritten Weltkrieg: Es sind Atombomben auf die Blüemlisalp gefallen, die Regierung hat sich im Réduit verbunkert...

Es ist ein eher sperriger Text und steht nicht umsonst in den «Stoffen», mit denen Dürrenmatt noch gekämpft hat. Mir sind davon starke Bilder in Erinnerung: Die kriegsversehrten Figuren sind mit Waffen-Prothesen ausgestattet, und es zieht sich die groteske Idee durch den Text, dass der Glaube an den Feind heilig ist. Man hinterfragt den Feind nicht mehr, weil er als einziges in dieser Welt noch Sinn stiftet. Es ist jedenfalls hochinteressant, dass Dürrenmatt dieses Szenario «Schweiz im Krieg» literarisch entworfen hat, was im Alltag für uns Schweizer:innen ja noch undenkbar ist. Aber Dürrenmatts Text macht dieses Undenkbare zumindest auf der literarischen Ebene vorstellbar, erlebbar und fühlbar. Ich glaube, er hat sich obsessiv damit beschäftigt, dass die Welt nicht überschaubar und nicht berechenbar, sondern eben labyrinthisch ist. Die Schweizer Söldner kämpfen in seiner Fiktion sogar in den Bergen Tibets, deshalb der Titel. Dürrenmatt vermittelt hier stark den Eindruck, dass es in der Welt immer auch den Zufall, das Unvorhersehbare und das Verworrene gibt.

Dürrenmatt beschreibt den «Winterkrieg» auch als einen «endlosen Alptraum». Das führt mich zum Thema der Verdrängung, das ja auch in Ihrem Roman eine Rolle spielt. Dort gibt es etwa die Figur Kern. Er hat Sehprobleme und will nicht, dass mit der Leiche, die auf dem Ödwilerfeld gefunden wurde, andere Dinge ans Tageslicht gelangen. Sind wir Schweizer besonders gut im Verdrängen?

Ich tue mich seit ein paar Wochen schwer mit dem Wort Verdrängen – nicht weil ich verneinen würde, dass wir das tun, sondern weil ich mir nicht sicher bin, ob es so einfach ist. Ich glaube, dass die gesellschaftlichen Strukturen es fast unvermeidlich machen, dass wir gewisse Dinge verdrängen. Der Lauf der Welt hat ja auch etwas Banales: Alle machen ihr Ding, erfüllen ihre Aufgabe, glauben, das Richtige zu tun. Und in dieser gut geölten «Maschine» gibt es keinen Platz für ein Steinchen im Getriebe. Meine Figur Kern, der ein grosses Erbe und eine alte, manipulative Mutter hat, ist stark in seinen bürgerlichen und traditionsbehafteten Strukturen gefangen. Seine «Autobahn» ist quasi vorgespurt, und es ist fast unmöglich, davon abzubiegen. Sogar wenn er gegen Ende des Romans an seiner Haltung zu zweifeln beginnt und aktiv etwas dagegen tun möchte, wird es ihm von aussen verwehrt. Die patriarchalen Strukturen befürworten solche festgefahrenen Handlungsabläufe sehr stark. Und dann gibt es eben auch Familien, Gesellschaften oder ganze Nationen, die in solchen Narrativen gefangen sind.

Es gibt in Ihrem Roman eine Stelle, an der Sie sieben Ansichtskarten der Schweiz schildern, die aber alle auch eine Rückseite haben...

An dieser Stelle erzähle ich von der Vergangenheit der Figur Schibig, der als Archivar zu begreifen versucht, was da auf dem Ödwilerfeld zum Vorschein kam. Schibig erzählt – auf der Rückseite von sieben Ansichtskarten, auf deren Vorderseiten idyllische Schweizer Sujets zu sehen sind – von seinem Jugendfreund Emil, der von Neonazis zunächst verbal und später tätlich angegriffen wird und grossen körperlichen und psychischen Schaden nimmt. Gerade in der Innerschweiz, wo ich herkomme, wird dieses Postkarten-Idyll mit den Schweizerflaggen, den Bergen und Geranien sehr stark gepflegt. Aber wenn man an dieser Fassade ein bisschen zu kratzen beginnt, merkt man sehr schnell, dass da etliche Dinge sind, die nicht so postkartenwürdig sind.

Mich interessiert der starke Kontrast, in dem das Schweizer Idyll zum Unheimlichen steht. Wenn in Dürrenmatts «Winterkrieg» etwa das Berner Münster durch eine Explosion zerstört wird, oder wenn in Ihrem Roman ein Volksfest zum Inferno gerät, sind das fast surreale Bilder. Woran liegt das?

Wir haben uns in der Schweiz eine Postkarten-Festung erbaut und verkaufen dieses Bild auch erfolgreich. Sauberkeit, Pünktlichkeit, schöne Natur – das ist unser Tourismus-Label. Und wir wollen das alles ja auch nicht missen. Aber diese hübsche Fassade ist auch eine clevere Tarnung. Man kann sich in dieser vermeintlichen Unschuld sehr austoben, weil man nicht zur Verantwortung gezogen wird. Gelangweilte Jugendliche können zuerst einen Mülleimer, dann eine Scheune und schliesslich mehr anzünden, und die Erwachsenen machen mit Steuerhinterziehung und Waffenschiebereien weiter. Im «besten Fall» hat das alles keine Konsequenzen. Wir sind ja die Netten.

Dürrenmatt hat um 1950 einmal geschrieben: «Bei den meisten unserer Mitbürger scheint die Existenz der Schweiz das selbstverständlichste der Welt zu sein». Das scheint mir immer noch sehr zutreffend...

...ja, genau. Und deshalb mache ich mir in der aktuellen Weltlage durchaus Sorgen. Was passiert, wenn das «Undenkbare» tatsächlich einmal eintrifft? Wie gehen wir damit um? Können wir überhaupt damit umgehen? Werden wir überrollt? Der Schweizer Historiker Jakob Tanner betont, wie wichtig es sei, die Vergangenheit der Schweiz genau zu analysieren und auch, was gerade sicherheitspolitisch in Europa geschieht, damit für die Schweiz eine andere Zukunft möglich ist. Damit wir nicht wieder in alte Muster verfallen und uns – gebettet auf die Neutralität – aus allem raushalten oder uns opportunistisch verhalten und in diesem Limbo von Unschuld durch die Geschichte wabern. Wir müssen uns mögliche Zukunftsszenarien ja wenigstens vorstellen können. Deshalb finde ich diese Fiktion der Schweiz im Dritten Weltkrieg von Dürrenmatt sehr interessant: Stellt es euch mal vor! Was wäre, wenn? – Auch wenn das mit einem unglaublichen Schrecken verbunden ist...

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist die Berichterstattung in Form von Nachrichten, Tagebuch-Kolumnen, aber auch literarischen Texten omnipräsent. Der «Schrecken» ist also sehr greifbar und bleibt dennoch abstrakt. In Ihrem Roman bricht der Schrecken plötzlich auch in der Schweiz aus. Spielt diese lokale Nähe eine Rolle für unser Empathie?

Seit dem Erscheinen meines Romans wurde ich oft gefragt: Wo liegt denn Ödwil? Offenbar besteht ein Grundbedürfnis, Geschichten lokal zu verorten. Ich glaube, das hat einerseits mit unserem Wunsch nach Kontrolle zu tun, also mit der Frage, wie viel Wahres an einer Geschichte dran ist. Ich habe aber auch viel darüber nachgedacht, ob unsere Empathiefähigkeit geografische Grenzen hat, zumindest einen gewissen Radius, der mit wachsender Grösse an Intensität nachlässt... Zudem kennen wir heute sowohl eine digitale als auch eine reale Form von Nähe. Digital kommt uns vieles sehr nah. Das Dürrenmattsche Labyrinth, in dem alles miteinander verknüpft ist, umfasst heute auch die digitalen globalen Inseln, auf die wir jederzeit springen können. Als einzelner Knotenpunkt in diesem Netz können wir uns auch sehr verloren fühlen. Wie gross ist etwa meine Verantwortung, wenn in einem Konflikt irgendwo auf der Welt Waffenteile zum Einsatz kommen, die in der Schweiz hergestellt wurden? Oder: Wie verhält es sich mit undurchsichtigen Geldflüssen? Diese Fragen sind komplex und überfordernd. Und gleichzeitig rückt der «Schrecken» gerade auch lokal näher...

...und die Schweizerische Neutralität steht zur Debatte. Welche Werte sind denn heute wichtig? Neben der konservativen Figur Kern gibt es mit dem Archivar Schibig und der kosmopolitischen «Alten», Rosa in Ihrem Roman auch zwei Figuren, die noch einmal eine ganz andere Qualität ins Spiel bringen...

Ja, Schibig und Rosa setzen dem völkischen, in Tradition erstarrten und opportunistischen Gehabe von Kern und seiner Mutter klare Werte wie Gerechtigkeit und Demokratie entgegen. Und das sind Werte, die auch mir wichtig sind. In den letzten Monaten denke ich mehr als sonst über Europa nach. Das gesellschaftlich Offene, die Diversität, demokratische Beteiligung, öffentlich geführte Diskurse, das Finden von gemeinsamen Entscheidungen – das sind für mich die Werte der europäischen Idee. Ich hoffe sehr, dass sie erhalten bleiben. Was leider nicht selbstverständlich ist. Die Demokratien sind in Gefahr. Heute gilt: Wer eine Wirtschaftsmacht sein will, wer die Politik zugunsten einer grösstmöglichen Wertabschöpfung benutzen will, für den sind Diktatur oder Faschismus die lukrativeren Formen. Aber wollen wir die demokratischen Werte wirklich dafür aufgeben?

Ganz am Ende Ihres Romans, wenn sich die Alte von Schibig verabschiedet, sagt sie ihm, er soll sich «verlieben», das sei «sowieso zu empfehlen, sooft und solange man nur kann». Da sind wir, wenn man so will, gar nicht so weit von Verdis Oper entfernt, wo die Liebe zwischen Leonora und Alvaro eine Gegenkraft gegen all die Widrigkeiten des Lebens darstellt...

Ja, das musste sein. Ein bisschen Licht ins Dunkel. Zuletzt sind wir ja doch wieder auf unser eigenes Schicksal zurückgeworfen. Und obwohl das Leben oft so undurchdringbar, labyrinthisch und zuweilen finster erscheint, ist es doch auch voller Liebe und wunderschön.

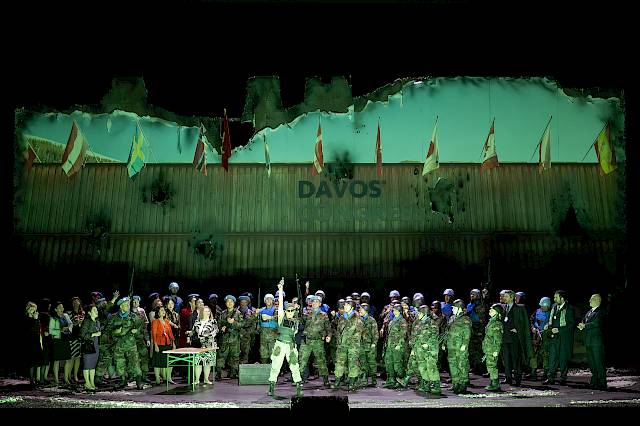

© Skulptur: Thomas Hirschhorn / © Foto: René Rötheli

Der Artikel erscheint im Magazin Ausgabe Nr. 2 Nov/Dez.

In seiner Skulptur «Wirtschaftslandschaft Davos» (2001) zeigt der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn den Ort Davos, wo alljährlich das Weltwirtschaftsforum stattfindet, als eine Bühne der Weltkonflikte. (Collection Aargauer Kunsthaus)

Fotos: René Rötheli

© 2025, ProLitteris, Zürich

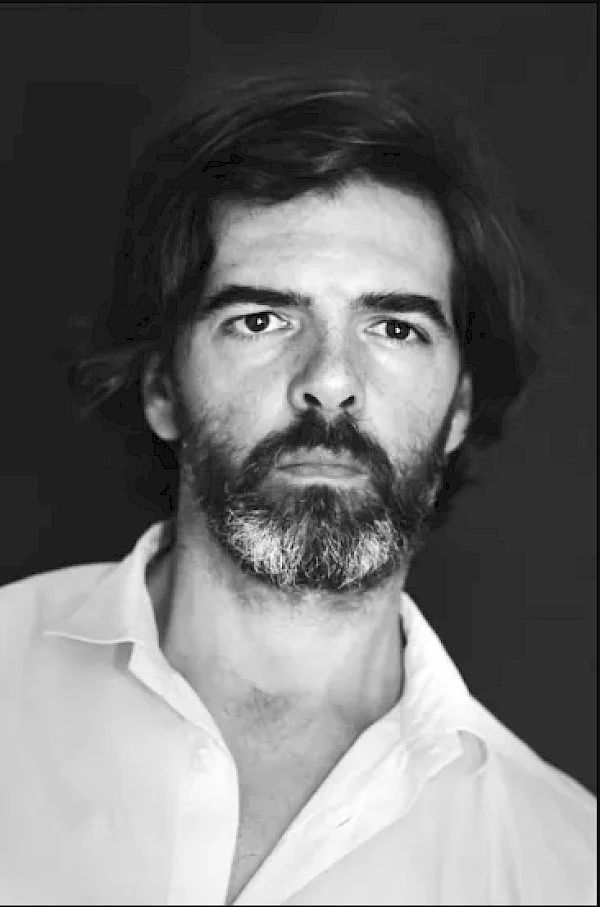

Die Schriftstellerin Martina Clavadetscher wurde 2021 für ihren Roman «Die Erfindung des Ungehorsams» mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Ihr neuer Roman, «Die Schrecken der anderen», ist 2025 im Verlag C.H. Beck erschienen.