In Gaetano Donizettis Oper «Lucia di Lammermoor» geht es um mehr als Belcanto und virtuose Stimmen: Das Stück wirft einen Blick in die emotionalen Abgründe zerrütteter Familienverhältnisse und porträtiert eine junge Frau, die im Wahnsinn zur Selbstbestimmtheit findet. Ein Gespräch mit der Regisseurin Tatjana Gürbaca über ihre Lesart von Donizettis bekanntester Oper.

In Donizettis Oper «Lucia di Lammermoor» hat sich die Titelfigur Lucia heimlich mit Edgardo verlobt, dem Todfeind ihrer Familie; nun soll sie jedoch mit dem reichen Arturo Bucklaw verheiratet werden, um den Niedergang der Familie aufzuhalten und ihrem Bruder Enrico wieder zu Ansehen zu verhelfen. Wer ist diese Lucia?

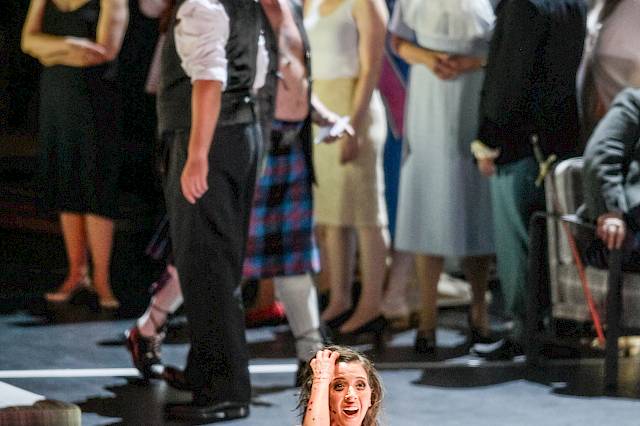

Das Besondere an dieser Oper ist ja erst einmal, dass hier eine Schamlose, eine Verrückte, zur Heldin und Sympathieträgerin wird. Man kann sich fragen, wieso Lucia uns gerade in ihrem Wahnsinn so berührt. Am Ende sind zwei Familien ruiniert, ein Mann hat Suizid begangen, ein anderer wird in der Hochzeitsnacht von der eigenen Braut ermordet, und diese sitzt im blutigen Nachthemd zwischen ihren Gästen und träumt das grosse Liebesglück. Und dennoch steckt in dieser Geschichte offenbar etwas, das so zeitlos, so unabgegolten ist, dass man sie sich auch als Hitchcock-Film, Graphic Novel, als Mafia-Geschichte, Western oder im historischen Japan vorstellen könnte.

Lucias Verrücktheit, ihr Aus-der-Welt-Treten öffnet auch uns die Augen für die Realität, in der sie sich bis dahin befand. Wir verstehen sie, weil Mord und Wahnsinn Befreiungsschläge sind und es schon vorher immer wieder Momente gab, in denen man sich fragen musste, wer eigentlich verrückt spielt: Lucia oder die Welt um sie herum? Und weil sie uns vor Augen führt, dass es kein richtiges Leben im falschen geben kann.

Donizettis Oper geht auf einen Roman von Walter Scott zurück. Was für eine Zeit wird in diesem Roman beschrieben?

Die Zeit, in der die Geschichte in der Romanvorlage spielt, ist die Zeit der Cromwell-Herrschaft. Die Konflikte, die England, Irland und Schottland gerade in den Glaubenskriegen ausgefochten haben, gehen über Glaubensthemen weit hinaus und lassen die Parteien auch noch in der Folge mit grösster Erbitterung aufeinandertreffen. Freunde werden von einem Tag auf den anderen zu Feinden, ganze Familien sind mit einem Schlag ruiniert. Kulturgeschichtlich ist diese Ära interessant, weil sie im Denken der Gesellschaft einiges verändert: in der Einstellung zu Reichtum und Erwerbsarbeit zum Beispiel, im Verhältnis zwischen Adel und Bürgertum, in der Haltung zur Nation, im Bildungssystem, in der Wahrnehmung von Individualität und im Leben der Frauen. Ein schönes Beispiel für diese Entwicklung findet sich in der Oper im Dialog zwischen Lucia und dem Hausgeistlichen Raimondo. Raimondo bittet Lucia, endlich in die geplante Heirat einzuwilligen, und Lucia sagt plötzlich mit dem Selbstbewusstsein eines neuen Zeitalters: Ich werde die Familie retten! Das ist aber gar nicht das, wozu sie gebeten ist; sie ist aufgefordert, sich zu opfern. Das ist ein grosser Unterschied. Der Frau wird (noch) nicht zugestanden, selbst aktiv zu werden. Aber opfern soll sie sich sehr wohl, und sie soll passiv alles hinnehmen, was über sie verfügt wird. Dagegen begehrt Lucia auf.

Als sie keinen anderen Ausweg mehr sieht, nimmt Lucia zwar hin, was über sie verfügt wird und willigt in die Hochzeit ein – sie wird aber in der Hochzeitsnacht wahnsinnig und bringt ihren Bräutigam Arturo um.

Es gibt eine Vorgeschichte, die in der Oper nur am Rande erzählt wird. Daraus geht hervor, dass Edgardo und Lucia sich von früher kennen. Lucia war eines Tages von einem wilden Stier angegriffen worden; Edgardo hat sie damals offenbar beschützt und diesen Stier umgebracht. Natürlich haben wir uns sofort gefragt, wo in Schottland wilde Stiere herkommen – das Hochlandrind gilt ja eher als gutmütig... Das hat uns zu der Frage geführt, was genau in dieser Familie vorgefallen ist, wovor dieses kleine Mädchen Lucia eigentlich beschützt werden musste. Offenbar gibt es in Lucias Kindheit ein Trauma. Ein Erlebnis auch, auf das sie und Edgardo immer wieder zurückkommen.

Überhaupt spürt man an jeder Stelle, dass hier von einer jüngeren Generation die Rede ist, deren Leben von der Vätergeneration schon verbrannt wurde. Lucia, ihr Bruder Enrico und Edgardo tragen die Last dessen, was ihre Vorfahren verschuldet haben, immer noch auf den Schultern. Sie hassen einander und wollen Rache üben für längst Vergangenes.

Diese Familiengeschichte, die eingebettet ist in einen grösseren politischen Kontext, ist zeitlos. Das trifft uns ganz direkt.

Was erfahren wir über diese Elterngeneration?

Wir wissen, dass die Familie Lucias und Enricos, die Ashtons, zunächst vom Bürgerkrieg profitiert haben. Ihnen fielen die Besitztümer der Ravenswoods zu, die offenbar auf der Seite Maria Stuarts gekämpft haben. Edgardo spricht davon, dass er sich der Opposition in Frankreich anschliessen möchte.

Nun sind die Ashtons aber ebenfalls im Niedergang. Die Tatsache, dass die Oper in einer Zeit spielt, in der die Beziehung von Vater und Sohn sehr hochgehalten wird, und zwar als innige Freundschaftsbeziehung, findet in dem verzweifelten Versuch Enricos, in die Fussstapfen seines Vaters zu treten, einen Widerhall. Es gibt aus der Renaissance innige Briefwechsel zwischen Vätern und Söhnen, nicht aber zwischen Müttern und Töchtern. Dazu passt, dass Lucias verstorbene Mutter im Roman von Walter Scott als eiskalte, machtbesessene Frau beschrieben wird, die zwar Geld und Titel in die Familie eingebracht hat, aber wenig Liebe oder Interesse für die eigenen Kinder.

Was bedeutet Lucias Tod angesichts all dieser Prägungen und Verstrickungen? Lässt sich diesem Tod etwas Positives abgewinnen?

Unbedingt. Die Welt, in der Lucia lebt, ist ja nicht auszuhalten. Mit ihrem Tod tritt sie aus der Welt. Und die Oper endet ja nicht nur mit ihrem Tod, Edgardo folgt ihr. Man hat das Gefühl, als würden diese beiden Figuren einen anderen Raum betreten und entscheiden, sich dem ganzen Wahnsinn zu entziehen.

Steckt für dich in diesem Stück auch eine Art Utopie?

Ich würde gar keine Oper anfangen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, da steckt auch ein bisschen Utopie drin!

Ist «Lucia di Lammermoor» also mehr als ein Vehikel für Belcanto-Sängerinnen, um ihre Virtuosität unter Beweis zu stellen?

Es ist absolut faszinierend, wie man in dieser Oper an jeder Stelle spürt, dass die Koloraturen eben nicht einfach Dekoration und nur schöne Musik sind, sondern Inhalt und Substanz haben. Im Gesang steckt die Möglichkeit, sich in dieser verrückten Welt einen Platz zu schaffen, sich seine Freiheit zu erobern, Widerstand zu leisten, sich als Individuum zu behaupten, mit der Geschichte und dem Schmerz, den man in sich trägt. Lucia erhebt ihre Stimme. In ihrer Wahnsinnsarie schafft sie es, über ihren persönlichen Schmerz hinauszugehen und aufzuzeigen, was in dieser Welt alles nicht gut ist. Es ist wie ein Freilegen von Strukturen. Es gibt ja Chaos-Theorien, die besagen, Chaos sei nur die Überlagerung verschiedener Ordnungen. So ähnlich empfinde ich auch dieses Stück: Es gibt ganz viel, das sich gegenseitig überlagert, immer nur in halben Sätzen auftaucht und nie ganz ausgesprochen wird. Erst in diesem Wahnsinn kurz vor Schluss des Stückes wird alles offengelegt.

Du hast gesagt, die Welt, in der Lucia lebt, ist nicht auszuhalten. Ist sie für Lucias Wahnsinn mitverantwortlich?

Der Wahnsinn steckt in einer Gesellschaft und in einem Land drin, in dem es einen Bürgerkrieg gegeben hat. Das ist etwas völlig anderes, als wenn zwei Länder gegeneinander kämpfen. Im eigenen Land können sich plötzlich die Menschen, die früher Nachbarn waren, nicht mehr in die Augen schauen, nicht mehr miteinander reden, plötzlich ist so viel Hass da.

Jeder strampelt verzweifelt, um den eigenen Stand zu erhalten, selbst innerhalb der Familie wird darum gekämpft, wer eigentlich der nächste Boss wird. Und ob Enrico überhaupt geeignet ist, diese Familie in eine rosige Zukunft zu führen? Vielleicht wäre ja Normanno, der offenbar zu brutaleren Methoden fähig ist, das bessere Familienoberhaupt?

Und dann holt man einen Bräutigam von ausserhalb, der das grosse Geld bringen soll, aber dieses Land gar nicht versteht. Er kommt dort hin wie ein Fremder, wie ein Tourist. Man empfängt ihn mit offenen Armen, weil man das Geld braucht, aber den Menschen verachtet man im Grunde zutiefst.

Dazu kommt, dass Lucia kaum je Privatheit zugestanden wird….

Ja, sie steht unter Beobachtung, so wie hier überhaupt jeder jeden bespitzelt. Gleich zu Beginn erleben wir, dass der ganze Herrenchor Enrico erzählt, wie sich Lucia in Edgardo verliebt hat. Das junge Mädchen ist offenbar die ganze Zeit belauscht worden. Ohne ihre Anstandsdame Alisa kann Lucia keinen Schritt machen, und selbst die vermeintliche Vertrauensperson Raimondo stellt sich auf die Seite des Bruders und setzt Lucia mit Argumenten der Religion unter Druck. Das sind Zustände zum Wahnsinnigwerden! Um Lucia herum läuft diese ganze perfekt schnurrende Hochzeitsmaschine, ohne dass sie etwas davon weiss. Gerade noch fordert ihr Bruder Enrico, sie solle ihn durch eine Heirat retten, und plötzlich sind die Gäste schon vor der Tür.

Wie bringt ihr diese beengte Welt auf die Bühne?

Mit dem Team Klaus Grünberg, Anne Kuhn und Silke Willrett arbeite ich schon sehr lange zusammen. Was ich an Klaus’ Räumen so liebe, ist, dass sie die Fähigkeit haben, ganz real zu sein, aber auch plötzlich abheben und schweben können. Dann werden die Räume zu inneren Räumen, wo Zeit und Raum auf eine verblüffende Art und Weise miteinander verknüpft werden. Unsere Bühne ist wie eine kleine Zauberkiste. Man kann sie zunächst begreifen als eine labyrinthische Architektur, man kann bestimmte Wechsel in dieser Drehbühne aber auch als einen Sprung in der Zeit verstehen. Es wird viel aus der Erinnerung heraus erzählt und an einigen wenigen Stellen sogar in die Zukunft gedacht. Wir schauen im Grunde immer in denselben Raum, aber mit leichten Verschiebungen.

Wie gesagt: In der Cromwell-Zeit und danach hat sich das Individuum ganz neu entdeckt und definiert. Individualität spielt plötzlich eine ganz andere Rolle. Es ist auch die Zeit, in der das Kabinett sehr wichtig wird und der versteckte Garten, weil das die Orte sind, an denen man seine Individualität pflegen und sich heimlich begegnen kann.

Diese auf den ersten Blick realistischen Räume können also auch ins Surreale kippen…

Das ist es doch, was die Oper zu einer ganz besonderen Kunstform macht: Oper lässt durch die Musik Zeit ganz anders fliessen. Manchmal passiert in wenigen Minuten und wenigen Takten sehr viel, manchmal ist es aber auch so, dass Musik den Figuren Raum gibt, nach innen zu schauen und an einem Gedanken länger festzuhalten. Das ermöglicht es, etwas über die inneren Zustände der Figuren zu erzählen, vielleicht sogar über eine surreale Szene den inneren Raum einer Figur zu betreten und durch ihre Augen zu blicken oder über die Erinnerung der Figur etwas darüber zu verstehen, was in diesem Moment für sie so schmerzhaft ist.

Auch für das Kostüm hat uns diese Art der Offenheit interessiert. Auch wenn wir die Figuren von heute aus denken, fanden wir es wichtig, mit Hilfe des historischen Zitats eine weitere Dimension zu eröffnen.

Lucia wird wahnsinnig und ersticht ihren Bräutigam. Sie ist also nicht nur eine psychisch kranke Frau, sondern eine Mörderin. Wie kommt es also, dass wir sie trotzdem als Opernheldin so lieben?

Ja, Lucia wird zur Täterin, aber auch die anderen Figuren sind sowohl Täter als auch Opfer. Das macht die Sache so faszinierend und auch so tragisch – niemand kann aus seiner Haut. Enrico, der seiner Schwester das alles antut, ist genauso hilflos und verzweifelt wie sie. Man spürt an vielen Stellen, dass er eine grosse Liebe und Zärtlichkeit für sie hat und dass er sich auch ein besseres Leben für sie wünschen würde. Donizetti zeigt wunderbar, was für ein Druck auf Enrico liegt, und dass er der Verantwortung eigentlich nicht wirklich gewachsen ist. Ein japanischer Modedesigner hat mal gesagt, er würde gern mit seiner Mode erreichen, dass die Frauen immer gleichzeitig sehr zerbrechlich und sehr stark wirken. Lucia ist auch beides. Sie ist sehr angreifbar, sehr allein in diesem Leben, sehr zerbrechlich; gleichzeitig hat sie aber auch einen unglaublich starken Willen und eine grosse innere Kraft. In ihrem Wahnsinn steckt auch eine Klarsicht, Hellsicht, eine uralte Weisheit. Die Strukturen bringen Lucia zum Zusammenbrechen, aber gleichzeitig muss auch alles um sie herum zusammenbrechen. Das ist es, was wir an dieser Figur so lieben: Sie gibt sich nicht zufrieden, fügt sich nicht passiv in ein Schicksal, sondern kämpft dagegen an.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach