Die Gezeichneten

Oper in drei Aufzügen von Franz Schreker (1878-1934)

Libretto vom Komponisten

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 50 Min. inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 25 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Einführungsmatinee am 9 Sep 2018.

Unterstützt von

Gut zu wissen

Gespräch

Barrie, Die Gezeichneten stehen schon seit langer Zeit auf deiner Wunschliste. Was für eine Geschichte verbindet dich mit dieser Oper?

Ich habe von Schreker während meiner Studentenjahre in Australien zunächst den Fernen Klang kennengelernt. Sofort fühlte ich mich von dieser rätselhaften Klangwelt angezogen, die so ganz anders wirkt als diejenige seines Zeitgenossen Richard Strauss. Dann habe ich angefangen, den ganzen Schreker zu studieren, genauso wie die Werke von Alexander Zemlinsky und Erich Wolfgang Korngold. Wir müssen uns bewusst sein: Das ist ein wirklich einzigartiges Kapitel in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, das diese österreichischdeutschen Juden hier geschrieben haben! Sie alle standen am Ende der grossen romantischen Tradition und versuchten, eine neue Form der Oper zu erfinden, ein postdramatisches Musiktheater nach Wagner gewissermassen. Dann kam der fatale Bruch um 1933 durch die Nazis. Schreker starb, andere gingen ins Exil. Ich frage mich immer wieder: Wie würde die deutsche Musik heute klingen, wenn diese Komponisten, die damals alle noch relativ jung waren, ihre künstlerische Laufbahn hätten weiterführen können? Sie alle waren «MelodyFreaks», sie hatten keine Angst, populäre Einflüsse wie Jazz in ihrer Musik zu verwenden. Ich bin mir sicher, dass die deutsche Musik der Nachkriegszeit ohne dieses dunkle Kapitel ganz anders aussehen würde. Zugegeben, einige Stücke dieser Komponisten sind besser als andere, manchmal sind die Opern zu lang, oder sie haben problematische Texte. Meistens aber sind sie hochinteressant, mit einer oft sensationellen Musik. Es reicht aber nicht, sich von diesen Stücken nur Aufnahmen anzuhören, man muss diese Werke auf der Bühne erfahren, weil sie erst dort ihre komplette Wirkung entfalten.

Worin besteht das Geheimnis von Schrekers Musik?

Das ist schwer zu beschreiben. Es ist jedenfalls ein ganz anderer Klang als der von Korngold. Korngolds Musik umschmeichelt das Ohr, sie ist leicht zu hören. Das erklärt auch, warum er später einen derart grossen Erfolg als Filmkomponist in Hollywood hatte. Zemlinsky wiederum ist der brillanteste der drei Komponisten, er hat das beste Gespür für das Theater. Aber Schreker hat die interessanteste und seltsamste Klangwelt erschaffen. Man hört die Musik und weiss sofort: das ist Schreker! Es ist ein ganz spezieller Duft. Schreker spielt geradezu mit dieser spätromantischen, harmonischchromatischen Welt, und die Musik schwebt wie ein merkwürdiger Nebel im Raum. Das hat natürlich mit der sehr ausgeklügelten Orchestrierung zu tun, es hat auch mit den Themen der Oper zu tun und mit Schreker als Person. Die Musik geht unter die Haut, an die Nerven. Das führt mich zu Sigmund Freud: Er war sozusagen der Pate von Komponisten wie Zemlinsky, Korngold und Schreker. Man könnte sagen, sie alle haben den Soundtrack zu Freuds Traumdeutung geschrieben. Der Schatten Freuds ist in jedem Stück dieser Komponisten spürbar und ganz besonders in den Gezeichneten. Das Stück ist ein Versuch, Neurose und Paranoia in Musik zu übersetzen.

Mit einem Schuss Erotik …

Erotik ist natürlich ein grosser Teil von Neurose und Paranoia! Ja, diese drei Elemente und auch die typische Freudianische Hysterie sind der Faden, mit dem Schreker den Teppich webt, und in den er seine Figuren einhüllt. Wobei man in Bezug auf die Hysterie sagen muss, dass es in den Gezeichneten primär die Männer sind, die hysterisch sind.

War es die Freudianische Welt, die dich an diesem Stück besonders gereizt hat?

Nicht nur. Bemerkenswert finde ich, dass die weibliche Hauptfigur, Carlotta, eine Künstlerin ist. Das kenne ich von keiner anderen Oper! Hinzu kommt, dass diese Künstlerin die männliche Hauptfigur, Alviano, als Kunstmodell benutzt, eine Figur, die zudem missgestaltet ist! Eine wirklich ungewöhnliche, hochinteressante Kombination. Man stelle sich vor: Tausend Jahre Kunstgeschichte, die vom männlichen Blick auf die Frau handelt, und nun ist es hier plötzlich umgekehrt! Ein weiterer Aspekt, der mich an diesem Stück fesselt, ist seine cinematografische Welt avant la lettre. Vieles erinnert mich in den Gezeichneten an den späteren Film noir der 1940er und 50erJahre. Der Film noir war ja eine Entwicklung in Hollywood, die massgeblich von europäischen Künstlern geprägt wurde, von Kameramännern, Bühnenbildnern, Drehbuchautoren oder Regisseuren. Es war ein Moment in der Geschichte des Films, als man vom Stummfilm zum gesprochenen Film überging und der Realismus eines Stanislawski auf den deutschen Expressionismus prallte. Nun gibt es plötzlich ein Drehbuch, dessen Texte für sich allein genommen ziemlich banal klingen, jedoch durch die Kombination mit Bildern und Musik zu einem Gesamtkunstwerk werden. Mit Schrekers Gezeichneten ergeht es mir ähnlich, was die Beziehung von Musik und – Schrekers selbst verfasstem – Text angeht. Durch seine suggestive Musik vergisst man den schwülstigen Text, vergisst die dramaturgischen Probleme, und schwimmt in diesem hochmanipulativen Klangozean mit. Und übrigens: Ich könnte mir Schauspielerinnen des Film noir wie Greta Garbo oder Bette Davis sehr gut als Carlotta vorstellen …

Das Filmische kommt in Schrekers Stück ja auch in Form von Überblendungen vor: Innen- und Aussenräume, die ineinander übergehen. Ich denke hier besonders an Carlotta, wenn sie sich im zweiten Akt in innere Welten katapultiert, die nichts mehr mit einer Konversationsoper zu tun haben.

Ja, wie Kamerafahrten ins Seeleninnere. Das trifft natürlich auch auf Alviano und seine überspannte, subjektive Wahrnehmung der Welt zu.

Was für eine Beziehung verbindet Alviano und Carlotta? Welche chemische Reaktion läuft zwischen den beiden ab?

Es ist eine Liebesgeschichte ohne romantische Liebe, eine Liebesgeschichte, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Alviano hat sicher noch keine Erfahrung mit Frauen, er hat geradezu Angst vor ihnen. Für mich verkörpert er den typisch Freudianischen Charakter. Alviano hegt Selbsthass, er hasst seinen Körper, fühlt sich minderwertig und hat eine einsame, melancholische Seele, was Carlotta als sensible Künstlerfigur natürlich sofort erkennt. Carlotta empfindet grosse Empathie und Sympathie für ihn. Sie eröffnet ihm auch relativ rasch, dass sie ihn liebe. Und doch sieht sie in ihm in erster Linie eine neue männliche Muse, ein neues Modell, eine Inspiration für ihre Kunst, die uninteressant wird, sobald sie sie in ihrer Kunst gebannt hat. Zwischen den beiden besteht keine kosmische Verbindung wie bei Tristan und Isolde, sondern wir erleben zwei verlorene Seelen, die für einen kurzen Moment zusammenkommen und sich dann wieder verlieren. Die Möglichkeit einer Beziehung war aber greifbar nahe, umso grösser ist der Absturz der beiden im dritten Akt. Alviano zum Beispiel, der durch die Begegnung mit Carlotta neue Hoffnung und neues Selbstbewusstsein geschöpft hat, driftet am Ende aufgrund seiner enormen sexuellen Verletzlichkeit vollends in den Selbsthass und Wahnsinn ab.

Das verbindende Element der beiden ist die Kunst. Durch sie können sie kommunizieren, das ist doch etwas sehr Spezielles …

Die Kunst bringt die beiden zusammen, ja. Die Kunst ist ein Türöffner. Aber mit und an der Kunst scheitern die beiden letztlich auch. Alviano erlebt das zusätzlich, indem er sich und seinen ästhetischen Neigungen mit seinem Elysium eine paradiesische Kunstwelt erschaffen hat, die sich dann in ihr unschönes Gegenteil verwandelt. Und doch ist mir wichtig, dass die Kunst in unserer Produktion nur als Subtext auftaucht und nicht zum einzigen grossen Thema dieses Stücks wird. Als Zuschauer will ich keinen Unterricht über Kunstgeschichte bekommen. Ich möchte, dass wir von Alviano und Carlotta emotional berührt werden, ja sogar auch von der dritten Hauptfigur, Tamare, dem Tat und Kraftmenschen, obwohl diese Figur in erster Linie eine Art Angsttraum von Alviano darstellt.

Um nochmals auf Carlotta zurückzukommen, die ja doch eine sehr geheimnisumwitterte Figur ist: Sie hat offenbar ein Herzleiden, und gern möchte man wissen, was sie in ihren schattigen Seelenwinkeln wirklich zu verbergen hat.

Alviano ist natürlich die Hauptfigur des Stücks, aber der interessantere Charakter ist Carlotta. Sie ist voll von Widersprüchen und Geheimnissen. Eine Sphinx. Gottseidank sind fast alle ihre Szenen die besten des Stücks! Schreker hat ihr in der grossen Atelierszene, dem Mittelpunkt der Oper, einen richtig morbiden Text gegeben. Ein gespenstischer Monolog!

Sie erzählt hier von einer Freundin, die Hände male, aber im Grunde spricht sie von sich selbst.

Sie ist richtiggehend besessen von diesen Händen, die wie ein Fetisch für sie sind. Einmal beschreibt sie, wie die Hände geradezu glühen, dass diese Glut klinge und dieser Klang zu ihr und durch sie spreche. Das ist wie ein Horrorfilm. Das Bildmotiv der Hände erinnert mich zudem sehr an die ausdrucksstarken Hände, wie sie Egon Schiele zur Zeit Schrekers gemalt hat. Die Hände sind sicher auch eine libidinöse Assoziation, eine Art Ersatzphallus für Carlotta. Ich finde es grandios, dass ihr Fetisch, ihr Ekel, ihre Lust, ihre Ängste und Besessenheit mit diesen Händen zu tun haben. Ein typisch wienerischfreudianisches, perverses Element. Das Motiv der Hände war für mich dann auch der Schlüssel zu Alvianos Missbildung: er hat bei uns keine Hände!

Du hast dich gemeinsam mit deinem Bühnenbildner Rufus Didwiszus für einen Raum entschieden, der eine gleissende, ja fast laborhafte Atmosphäre verbreitet.

Man darf Schrekers Musik nicht zusätzlich illustrieren! Da verliert man sofort. Das Schlimmste bei den Gezeichneten wäre zu versuchen, diese blumige Perversität des Stücks auf der Bühne zu zeigen. Man muss das Ganze etwas herunterkühlen, damit diese Musik wie psychedelische Nebelschwaden in den Raum hineinströmen kann. Diesen Stoff kann man nicht eins zu eins auf die Bühne bringen, sondern muss mit der Überlagerung von realen Elementen und Halluzination spielen.

In der vergangenen Spielzeit haben mit der Bayerischen Staatsoper in München, der Komischen Oper Berlin und St. Gallen gleich drei Opernhäuser Die Gezeichneten auf ihrem Spielplan präsentiert. Warum wird dieses Stück in letzter Zeit wieder so oft gespielt?

Neurosen und Paranoia sind natürlich zu jeder Zeit interessant, zu jeder Zeit verführerisch. Heute möchte das Publikum vielleicht auch etwas vom Standardrepertoire wegkommen. Dazu kommt, dass diese obsessiven, erotischen ThrillerDramen heutzutage sehr en vogue sind. Und ich komme noch einmal auf den Film zu sprechen: Dieses Stück hat grosse Gemeinsamkeiten mit der Welt Alfred Hitchcocks, mit seinem Blick auf die Frauen, mit seinem Film Vertigo, was die Paranoia angeht, oder mit Marnie, was die geheimnisvolle Frau angeht. Hitchcock war ein Meister der kühlen Erotik. Perversion, Gewalt und Selbsthass brodeln bei ihm immer unter einer glatten Fassade, wofür ihm Bernard Herrmann jeweils kongeniale Musik geschrieben hat. Manchmal kommt es mir so vor, als ob Herrmann ein direkter Nachkomme von Schreker wäre. Die Gezeichneten sind demnach vielleicht das erste HitchcockStück, bevor Hitchcock überhaupt auf der Bildfläche erschienen ist!

Das Gespräch führte Kathrin Brunner.

Foto von Jan Windszus.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 61, September 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Gespräch

Vladimir, du hast dich im Laufe deiner Karriere auffällig oft mit dem Repertoire des beginnenden 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld der Wiener Moderne beschäftigt, sei es mit Werken Schönbergs, Bergs, Richard Strauss’ oder auch Zemlinskys. Was fasziniert dich so an dieser Zeit?

Es ist eine doppelte Faszination, die diese Zeit auf mich ausübt. Einerseits ist es die Befreiung der Musik aus den Zwängen der klassischen Tradition, die in dieser musikgeschichtlich so aufregenden Epoche vonstatten geht: dieses seit Wagners Tristan vorhandene Problem der Auflösung der Dissonanz, welches zu einem zunächst zaghaften, dann immer mutigeren Verlassen des tonalen Bodens führte. Dann die Zeit zwischen den Welten, als die Tonalität verlassen, aber noch kein neues System erfunden wurde, die sogenannte atonale Musik. Dann die Erschaffung der neuen Zwänge, der neuen Systeme. Das ist zum einen der musikalische Zusammenhang, der mich an dieser Zeit immer fasziniert hat, zum anderen ist es der gesellschaftliche Kontext, denn das geht immer Hand in Hand: Die Zerstörung der Tonalität verlief parallel zur Zerstörung der europäischen Monarchien und zur Krise des Imperialismus, was letztlich zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Da sehe ich einen ganz grossen Zusammenhang. Meine Liebe zur Wiener Moderne hat auch damit zu tun, dass diese Zeit bei uns zuhause in Russland, als ich anfing, Musik professionell zu studieren, tabu war. Man durfte die Komponisten zwar erwähnen, aber sie galten im Sinne der SchdanowschenStalinistischen Kulturpolitik immer noch als Ausgeburten der kapitalistischen Hölle. In einer gewissen Hinsicht betrieb der Sowjetstaat eine ähnliche Politik wie die Nazis; das alles galt als entartete Kunst. Deswegen hat mich gerade das, was nicht zugänglich und verboten war, am meisten gereizt.

Welchen Platz nimmt Franz Schreker auf deiner Wiener Musiklandkarte ein?

Schreker war noch einer der wenigen weissen Flecke, den ich unbedingt erkunden wollte, und genau da kam die Einladung aus Zürich. Ich muss zugeben: Die Gezeichneten sind ein Stück, das ich nicht gleich verstanden habe und bis heute nicht ganz verstehe, aber es hat mich fasziniert durch diese mehrspurigen Verbindungen zu den Werken, die ich bereits dirigiert habe. Das Stück, zwischen 1913 bis 1915 komponiert, steht in vielerlei Hinsicht in der Mitte des damaligen musikalischen Geschehens. Nicht zuletzt geht die Oper auf einen Vorstoss Alexander Zemlinskys zurück. Schreker sollte ihm das «Drama des hässlichen Mannes» schreiben, in welchem Zemlinsky seine traumatische Liaison mit Alma Mahler verarbeiten wollte. Schreker war jedoch so fasziniert von dem Stoff, dass er ihn gleich selbst vertonte. Zemlinsky wich dann auf Oscar Wildes Geburtstag der Infantin aus und schrieb seinen Einakter Der Zwerg.

Wie ordnest du Schrekers Musik ein?

Schreker hatte die Fähigkeit, seine Musik unglaublich interessant und modern klingen zu lassen, obwohl sie rückblickend gesehen gar nicht so modern war. Denn trotz der vielen Dissonanzen ist seine Musik in ihrem Kern immer tonal. Er verwendet simple harmonische Mittel, wie man sie zum Beispiel aus der Salonmusik kennt, und kombiniert seine Musik mit den musikalischen Farb, Stil und Ausdrucksmitteln der damaligen Zeit. Was er daraus macht, ist für mich ein doch ziemlich eklektisch anmutendes Produkt. Ich persönlich empfinde es nicht als gleichermassen selbstständig wie die Musik von Alban Berg oder von Zemlinsky. Aber es gibt eben auch diese aufregenden Seiten an Schreker, wie die Vorwegnahme der späteren Filmmusik, des «Suspense» in Hitchcock Filmen, wie es Barrie Kosky so richtig erkannt hat. Was Schreker ausserdem so geschickt macht, und das tritt besonders im grandiosen Vorspiel in Erscheinung, ist, dass er die Themen filmisch nebeneinanderstellt. Ihm fehlte nur der entscheidende Mut zur Filmtechnik mit radikalen Schnitten, wie sie dann später Paul Hindemith oder Sergej Prokofjew angewendet haben.

Was für ein Duft weht uns denn aus Schrekers musiktheatralischem Kosmos insgesamt entgegen?

Was Schreker wirklich ausmacht, ist das, was wiederum für unsere heutige Zeit sehr relevant ist: das Morbide, das NichtLebensfähige. Das ist etwas, was für jede Dekadenzepoche charakteristisch ist. Wir sind heute natürlich sehr aufgeklärt, uns können nicht mal die intimsten Themen schockieren, seien es die Abgründe der menschlichen Psyche, um die es hier geht, sei es die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Aber ich glaube, dass das, was uns heute an dieser Musik so besonders fasziniert, diese apokalyptische Stimmung ist. Für Schreker war das natürlich die Vorahnung des Ersten Weltkrieges, der während der Fertigstellung der Oper tatsächlich ausbrach. Ein Historiker nannte die Generation der Zeitgenossen Schrekers bezeichnenderweise «Schlafwandler». Für mich ist das eine Kunst der Schlafwandler. Dazu kommt, dass die Musik von Schreker einer Droge gleicht, die wir dem Publikum ganz bewusst verabreichen. Doch wie heisst es so schön: Die Kunst ist ein sicherer Ort, um über sehr gefährliche Dinge zu sprechen.

Was empfindest du als «gefährlich» in dieser Oper?

Das Thema des Selbsthasses oder die Umwandlung des Selbsthasses in Hass auf das andere Geschlecht. Den Ekel, den man vor dem Andersartigen, dem Hässlichen, oder dem, was man als hässlich versteht, empfindet. Das sind alles Probleme unserer Zeit. Der Umgang der Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung, die Probleme, die man jetzt mit Flüchtlingen überall erlebt, aber auch die Glaubenskriege, die heute geführt werden, die gleichermassen beunruhigende frauen aber auch männerfeindliche Stimmung in bestimmten Schichten der Gesellschaft. Das alles wird in diesem Stück angesprochen. Eine interessante Idee in dem Stück ist ausserdem die Idee der Verantwortung des Künstlers für sein Tun, die ethische Verantwortung. Alviano ist nicht nur der Schöngeist, der diese unglaubliche Kunstinsel entwerfen lässt, er wird auch zu ei nem Mittäter: er hat die Insel «Elysium» geschaffen und dadurch die Lustmorde, die in einer Grotte auf der Insel stattfinden, indirekt ermöglicht. In der ersten Szene singt Alviano den Satz: «Was gab die Natur mir, mit dieser Fratze und diesem Höcker, solch ein Fühlen, solch eine Gier!» Das heisst, er sehnt sich durchaus nach alldem und toleriert es bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist sein Vergehen, seine Sünde.

Alviano versucht, seiner Schuld auszuweichen, aber Tatsache ist, dass er mit der Grotte ein Gefäss geschaffen hat, wo diese widerwärtigen Dinge stattfinden konnten.

Ja. Und insofern ist er eine tragische Figur, oder noch besser: ein tragischer Antiheld, mit Wozzeck vergleichbar. Alviano ist kein Opfer. Ich finde es als Idee sehr mutig, so eine Figur auf die Bühne zu stellen.

Eines der Vorbilder für die Figur Alviano war Karl Hetmann aus Wedekinds Theaterstück Hidalla.

Dieses Stück hat mich absolut fasziniert, doch leider hat Schreker dessen groteske Farbe nicht übernommen. Dieser Karl Hetmann ist eine Art Mischung aus Freud, Trotzki, Lenin, Nietzsche und vielen anderen. Er wird als ein unansehnlicher Mann beschrieben, als eine Art Prophet oder Guru. Seine Vision ist es, ein Institut zur Züchtung von Rassemenschen zu erschaffen, wo die Promiskuität Pflicht ist und als Resultat zukünftige Schönheit entstehen soll. Er selbst, der hässliche Mann, verweigert sich jedoch dem weiblichen Geschlecht. Karl muss schliesslich ins Gefängnis, wird wieder entlassen, und am Schluss taucht ein Zirkusdirektor auf, der ihm eine Stelle als dummer August, als Clown in seinem Zirkus anbietet. Da hängt sich dieser Karl auf. Das alles klingt wie eine aberwitzige Idee, aber das Schaurige daran ist der prophetische Gehalt von Wedekinds Groteske: Die im Stück als krankhaft entlarvten Ideen erkennen wir später in Form realpolitischer Ideen der Nazis wieder.

Eine weitere Schrift, die viele prominente Intellektuelle und Künstler der damaligen Zeit beeinflusste, darunter wohl auch Schreker, war Otto Weiningers Geschlecht und Charakter.

Ein durch und durch misogynes, pseudowissenschaftliches und obendrein selbsthassendes, antisemitisches Pamphlet des Juden Weininger, der sich nach Erscheinen seiner Schrift selber ein grausames Ende bereitet hat. Seine abstrusen Ideen bereiteten später durchaus auch den Boden für die Gesinnung der Nazis. Das macht ja auch einen Teil der Faszination der Gezeichneten für uns heute aus: Wir kennen den Verlauf der Geschichte. Und genauso können wir nachvollziehen, dass eine Figur wie Alviano, so bemitleidenswert er auch ist, unter gewissen Umständen zu einem furchtbaren Bösewicht werden könnte. Das ist eben das Zwiespältige an ihm. Hier sehe ich auch grosse Parallelen zu Alberich und Mime aus Wagners Ring des Nibelungen.

Eine letzte Frage: Du hast dich gemeinsam mit Barrie Kosky für radikale Striche in diesem Stück entschieden. Warum?

Man kann diesem Stück nicht so begegnen wie einem Meisterwerk von Alban Berg oder einer Oper von Puccini, wo jede Note Sinn hat. Hier sind einige Noten an ihrem Ort, andere nicht. Schreker war kein Berg oder Schönberg, das müssen wir uns klarmachen. Er macht es einem musikalisch und szenisch nicht immer einfach, so interessant das Stück auch ist. Wir erlauben uns deshalb einige Kürzungen vorzunehmen, so dass die Hauptthemen stärker in Erscheinung treten, und die Nebenthemen, die nicht relevant sind, ausgeblendet werden. Manchmal gibt es Wortschwälle, die Schreker nicht stoppen kann. Da greifen wir ein und spitzen etwas zu.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner.

Foto von Sheila Rock.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 61, September 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Volker Hagedorn trifft...

John Daszak

Ein guter Schauspieler ist auf der Bühne ein ganz anderer als der, den man ungeschminkt trifft. Keine neue Erkenntnis, aber manchmal doch frappant, besonders, wenn auch noch die Stimme eine andere wird. Ist dieser Herodes wirklich der Mann, mit dem ich am Tag zuvor auf der Terrasse plauderte?

Dieser getriebene Anzugträger mit glattem dunklem Haar, dieser ölige, ängstliche, lüsterne und machtbewusste Politiker, der kaum noch weiss, wo ihm der Kopf steht, da er den Kopf eines anderen rollen lassen muss? Der mit so biegsamer wie konturscharfer Tenorstimme, in der seine Kraft bebt und seine Verzweiflung flattert, diese Enthauptung zu umgehen versucht?

Ein guter Schauspieler ist auf der Bühne ein ganz anderer als der, den man ungeschminkt trifft. Keine neue Erkenntnis, aber manchmal doch frappant, besonders, wenn auch noch die Stimme eine andere wird. Ist dieser Herodes wirklich der Mann, mit dem ich am Tag zuvor auf der Terrasse plauderte? Dieser getriebene Anzugträger mit glattem dunklem Haar, dieser ölige, ängstliche, lüsterne und machtbewusste Politiker, der kaum noch weiss, wo ihm der Kopf steht, da er den Kopf eines anderen rollen lassen muss? Der mit so biegsamer wie konturscharfer Tenorstimme, in der seine Kraft bebt und seine Verzweiflung flattert, diese Enthauptung zu umgehen versucht?

John Daszak wirkt ohne Kostüm zehn Zentimeter grösser als der Herodes, als der er in Salzburg auf der riesigen Bühne der Felsenreitschule agiert, und sehr offen. Er hat ein mächtiges kahles Haupt, ein starkes Kinn und ein sonniges Wesen, und da er sommerliche Dreiviertelhosen und grobe Schuhe trägt, könnte er auch einen Campingplatz leiten, wäre nicht seine Stirn philosophisch hoch und sein baritonales Sprechen viel zu entspannt für einen, der etwas leitet, ob es nun ein Campingplatz ist oder ein Krisengebiet im Nahen Osten zur Zeit des Jesus von Nazareth. «Herodes», sagt er, «war in den letzten Jahren die erste neue Rolle, bei der ich dachte, den kannst du wirklich erforschen, jahrelang».

Natürlich kann er entspannt sein. Die Premiere der neuen Salzburger Salome liegt gerade hinter ihm, und nicht nur die sensationelle junge Asmik Grigorian in der Titelrolle ist bejubelt worden. Als ich John auf englisch vorlese, was der Kritiker Jürgen Kesting über seinen Herodes schreibt – er sei verführerisch und eklig zugleich – , meint er: «Das ist genau, was ich machen wollte. Fantastisch. Ich bin froh, dass er das bemerkt hat.» Früher habe er gedacht, die Rolle sei etwas für einen alten Burschen, einen stimmlich schon begrenzten Charaktertenor. «But he’s a real character», sagt John, «nicht sympathisch, aber toll zu spielen». Er wird oft für so gebrochene Typen besetzt, «ich steige gern in diese Charaktere ein».

Das tut er ganz. Als sich in Salzburg ein Felsklotz auf die gefesselte Salome herniedersenkt – eine sehr andere Art des SichAuslieferns, als man sie vom Schleiertanz der Prinzessin kennt –, steht der begehrende Stiefvater tonlos am Rand, aber mit so brennender Intensität, als nehme er schon Abschied von ihr. Es ist eher dieses Schauen des Herodes als der Felsklotz selbst, das einen in Spannung hält. Viele psychologische Details haben die Solisten selbst entwickelt. «Romeo Castellucci arbeitet nicht wie ein Opernregisseur», sagt John. «Er kommt vom Visuellen. Er wollte uns zuerst mit neutralen Gesichtern und bestimmten Gesten. In diesen statischen Rahmen haben wir irgendwann unsere eigenen Charakterisierungen reingebracht. Er lehnte das nicht ab.» Zugleich findet er Castelluccis Ästhetik inspirierend: «Kunst bedeutet, die Grenzen zu verschieben. Wenn man sein Publikum nicht dazu bringt, Fragen zu stellen, macht man keine Kunst. Das ist dann kommerzielle Unterhaltung.»

John ist offenherzig, und vielleicht hängt das mit seiner Herkunft zusammen, die man seinem Englisch auch anhört: Manchester. Dort wurde er vor fünfzig Jahren in eine Arbeiterfamilie geboren, in der zwei Welten vereint waren: die des Bogdan Daszak, «Daschak» gesprochen, eines 42jährigen Ukrainers, den es nach dem Zweiten Weltkrieg ins Vereinigte Königreich verschlagen hatte, und seiner walisischenglischen Frau, «nicht sehr gebildet, aber sehr intelligent», die es ernst nahm, als ihr Sohn mit fünf Jahren Geige lernen wollte. Als man ihr erklärte, das sei zu früh, sagte sie: «What about Mozart?» Der Junge bekam Unterricht, mit sieben war er nach Ansicht der Lehrerin reif für eine Karriere.

Mit einem Stipendium kam John an die Chetham’s School of Music, eine Spezial schule für Hochbegabte in Manchester. Als er sie mit achtzehn verliess, war aus dem vielversprechenden Geiger ein ambitionierter Tenor geworden, der auch Klavier und Kontrabass spielte und Musik «wie eine Sprache beherrschte, die man flüssig spricht. Mir war das damals gar nicht klar. Aber ich kann mich wegen dieser Ausbildung mit einer SchönbergPartitur hinsetzen und meine Rolle fast vom Blatt singen, auch ohne absolutes Gehör. Das ist wichtig für das Repertoire, das mich jetzt so sehr interessiert, Deutschland zwischen 1910 und 1940.» Mit achtzehn sah sich John bereit für die grosse Karriere, erzählt er glucksend. Stattdessen landete er in London im Gefängnis. So hat er die altehrwürdige Guildhall School erlebt. «Jeder Auftritt draussen wurde unterbunden, wir sollten hinter geschlossenen Türen das Handwerk lernen. So depressing! Mit meinem Lehrer sang ich nur Phrasen von Liedern.» Genau darum sei er nie richtig zum Liedgesang gekommen, der Opernsängern doch gut tue: «Oper ist nur die Erweiterung des Liedes – es geht um Worte und um Kommunikation.» Letztere entfiel an der Themse auch sozial, weil die Kommilitonen so weit auseinander wohnten. Nach zwei Jahren war er kurz davor, die Sängerträume aufzugeben.

Die Rettung war das Royal Northern College of Music im vertrauten Manchester. Freunde, Auftritte, Platz zum Üben, Kneipen zum Quatschen! Eine Bitternis hielt London aber noch bereit, nämlich das Vorsingen bei Norbert Balatsch, dem Herrn der Chöre von Bayreuth. «Ein kleines Zimmer, ein Lied... sorry, wir haben keine Arbeit für Sie!» Fünfundzwanzig Jahre später wurde er als Loge nach Bayreuth geholt, hat Castorfs Sicht auf den Ring «erheiternd» gefunden und sich ein Haus mit Iain Paterson geteilt, der als Kurwenal debütierte – noch einer aus der «working class», wie John stolz vermerkt.

Aber wie geht es ihm, der knappe Verhältnisse kennt und soziale Ungleichheit, als Solist bei Festspielen, deren Besucher auch mal 600 Euro für ein Ticket hinlegen? «That’s life», sagt er ernst, «alles ist relativ. Meine Eltern arbeiteten sehr hart, aber mein ukrainischer Vater wusste es zu schätzen, dass er Bürger des UK sein durfte und nicht der Sowjetunion. Freiheit kann man nicht kaufen.» Seine Frau, ebenfalls Sängerin, hat zur Hälfte äthiopische Wurzeln, und gemeinsam haben sie vor zwei Jahren ihre Verwandten besucht. «Sie haben einen Stock, ein Tuch, eine Ziege, sie gehen ohne Schuhe wie in biblischen Zeiten», sagt er, «aber sie sind grosszügig, liebevoll, fürsorglich». Er will damit auch sagen, dass Armut nicht überall den Verlust der Würde bedeutet.

John Daszak erzählt vom Schloss Leopoldskron, offen für Studenten aus aller Welt. «Das hat ein Erzbischof mit dem Geld gebaut, das er machte, indem er 22 000 Protestanten aus Salzburg vertrieb. Jetzt gibt dieser Palast wenigstens etwas zurück an die Allgemeinheit.» «Bad guys können einen guten Geschmack haben», meine ich. «Absolutely!» Das ist ja, unter anderem, auch ein Thema in Schrekers Die Gezeichneten, wo kriminelle Adlige eine künstliche Trauminsel für ihre Exzesse missbrauchen, bis deren Erbauer Alviano die Insel der Stadt Genua schenkt. Diesen Alviano wird in Zürich John Daszak spielen, wieder eine gebrochene Figur, «voller Selbstzweifel, innen schön und aussen hässlich … Aber ich weiss nicht, wie Barrie Kosky das interpretieren wird.» Er kennt und mag den Regisseur, seit er als Aron in Schönbergs Oper einsprang, sechs Tage vor der Premiere, «und ich musste noch Zaubertricks lernen!»

Solche Himmelfahrtskommandos bringen ihn nicht aus der Ruhe. Eher die Weltlage. Kann die Kunst etwas ändern? «Kunst berührt die Leute. Bringen Sie unruhige Kinder in eine Opernprobe, sie werden still und fasziniert sein. Aber Kunst ist immer auch für Propaganda benutzt worden, sie kann zum Schlechten führen. Schon das zeigt ja, dass sie die Kraft zum Verändern hat.» In einem Punkt ist John Daszak dann doch identisch mit seinem Herodes: Der weiss viel mehr, als was in den Noten steht. So resigniert, so traurig, wie er den Befehl zur Enthauptung des Propheten Jochanaan gibt, hat man das noch nie gehört.

John Daszak stammt aus Grossbritannien. Er war unlängst als Herodes in der «Salome» von Richard Strauss bei den Salzburger Festspielen zu erleben. Weitere wichtige Stationen der jüngeren Zeit waren u.a. sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen 2015 als Loge («Das Rheingold») unter Kirill Petrenko sowie Rollendebüts als Captain Vere («Billy Budd») an der New Yorker Met, in der Titelrolle von Zemlinskys «Der Zwerg» an der Bayerischen Staatsoper und als Tambourmajor («Wozzeck») an der Berliner Staatsoper unter Daniel Barenboim wie auch in Salzburg unter Vladimir Jurowski. Den Alviano Salvago in Schrekers «Die Gezeichneten» verkörperte er bereits in der vergangenen Spielzeit an der Bayerischen Staatsoper.

Text von Volker Hagedorn.

Foto von Robert Workman.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 61, September 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Essay

Gäbe es einen Giftschrank für Opern, in dem die wirksamsten und gefährlichsten Drogen aufbewahrt werden, die Phiole mit Franz Schrekers Die Gezeichneten würde darin einen besonderen Platz einnehmen – als sagenumwobenes Rauschmittel, von dem Süchtige in den höchsten Tönen schwärmen. Die Farbe des Schreker-Elixiers müsste man sich so vorstellen: giftgrün schimmernd, durchzogen von tiefroten Blutschlieren. Das Werk gilt als eine Art «grüne Witwe» der Operngeschichte: Farb-Klang-Absinth, der vor allem in den ersten Jahren nach der Uraufführung extreme Verfallenheit beim Publikum auslöste. Die Ingredienzen, die Schreker in dieser Oper mischt, sind Sehnsucht nach dem Kunstschönen, Sinnenrausch, Erotomanie, Gewalt und Perversion. Der Stoff führt tief hinab in die Abgründe der menschlichen Triebe, und die Musik überflutet das Geschehen mit phantasmagorischer Opulenz.

Die Handlung erzählt vom verkrüppelten Edelmann Alviano Salvago, der sich – seine Hässlichkeit kompensierend – auf einer Insel vor den Toren Genuas den Traum von einem Garten Eden der Künste verwirklicht hat. Es ist ein Elysium entgrenzter Lustbarkeiten, das er selbst allerdings nie betritt. Eine brutale Männerclique aus Genueser Adeligen hingegen nutzt die Insel heimlich, um in den Katakomben Sexorgien zu feiern und geraubte junge Bürgerstöchter zu schänden. Als Alviano seine Kunstinsel der Öffentlichkeit zugängig macht, wird das skandalöse Treiben entdeckt. Die weibliche Hauptfigur der Oper ist die Künstlerin Carlotta, die den missgestalteten Alviano in ihrem Atelier dazu gebracht hat, ihr Modell zu stehen. Sie gibt vor, ihn zu lieben, nutzt aber seine Hässlichkeit nur als Inspiration für ihre Kunst aus. Carlotta lässt ihn fallen, nachdem sie ihr Kunstwerk vollendet hat, und gibt sich am Ende Vitelozza Tamare hin, dem gewalttätigen Anführer der Frauenschänder-Bande.

Die Gezeichneten wurden 1918 in Frankfurt uraufgeführt und gingen anschliessend mit dem Nimbus der anstössigen Skandaloper sehr erfolgreich über viele Bühnen in Deutschland, bevor andere musikalische Strömungen der Zeit – die neue Sachlichkeit, die Avantgarde der Zweiten Wiener Schule – und endgültig die nationalsozialistische Kunstpolitik die Musik Franz Schrekers in die Vergessenheit drängten. 1979 dann haben der Dirigent Michael Gielen und der Regisseur Hans Neuenfels das Interesse an der Oper mit einer aufsehenerregenden Produktion (wiederum in Frankurt) wiederbelebt und den Kultcharakter des Stücks neu befeuert.

Den heissen Kern der Geschichte sahen die Interpreten immer wieder in den wüsten Triebdurchbrüchen der Genueser Adelsgesellschaft und der finalen Lust-Gewalt-Orgie. Hans Neuenfels etwa zeigte in Frankfurt Sadomasolust in grellen Bildern. Der Regisseur Martin Kušej inszenierte den dritten Akt vor sechzehn Jahren in Stuttgart als Massensextableau mit einem rammelnden Chor in Unterwäsche. Die Interpreten nutzten die erotischen Obsessionen, die dem Stück innewohnen, um den perversen Untergrund einer scheinbar wohlgeordneten Gesellschaft zutage zu fördern. Solcher Enthüllungseifer läuft allerdings in Theaterzeiten, in denen die bizarrste Schmerzlust auf der Bühne längst ausgekostet und noch dass üppigste Blutbad genommen ist, ins Leere. Mit der drastischen Darstellung von Orgien kann man Schrekers Oper heutzutage kaum mehr beikommen. Was freilich nicht heisst, dass Die Gezeichneten ihre Faszinationskraft insgesamt eingebüsst hätten. Dafür reflektiert das Stück viel zu beziehungsreich über Kunst, Schönheit, Geschlechterrollen, Lust und Neurose. «Die Grammatik des Unbewussten», die der österreichische Komponist Gösta Neuwirth in einem Essay aus Schrekers Werk herauslas, verbindet schillernd Vieles mit Vielem.

Das Vage und Zwittrige ist ein generelles Kennzeichen von Schrekers Werken. Literarisch kombinieren Die Gezeichneten Frank Wedekind, Nietzsche und De Sade, die veristische Kolportage und das Traumdenken von Sigmund Freud. Die Musik amalgamiert heterogenste stilistische Einflüsse von Wagner, Debussy, Ravel, Puccini und anderen. Und doch findet sie frei flutend und fluktuierend zu einem ganz eigenen Ton. Seltsam konturenschwach in ihrem motivischen Material ist sie dabei, dafür umso schwelgerischer und aufwendiger in der Instrumentation und der Nuancierung der Klangfarben, bis an die Grenze zur Übersättigung. Theodor W. Adorno sprach in seinem Schreker-Aufsatz von «der eigentümlichen Übersinnlichkeit des Sinnlichen» und prägte den schönen Begriff von einer «Musik, die Luftwurzeln» treibe.

Schreker hat sich mit dieser Art zu komponieren angreifbar gemacht und wurde dementsprechend von allen erdenklichen Seiten scharf kritisiert. Den Vertretern der Neuen Sachlichkeit war er zu schwülstig und manieristisch, die Protagonisten der Zweiten Wiener Schule fanden seinen Stil rettungslos veraltet, selbst Schüler wie Ernst Křenek mokierten sich über die Kunstgewerblichkeit im Schaffen ihres Lehrers. Der allseits ätzende Komponistenkollege Hans Pfitzner fand als strammer Verfechter des musikalischen Einfalls Schrekers Unbestimmtheit nur «impotent». Er sah in ihr die «Unfähigkeit, wahrhaft zu zeugen und zu gebären». Das Urteil der Nationalsozialisten, die Schreker in der Ausstellung «Entartete Kunst» präsentierten, lautete: «Es gab keine sexualpathologische Verirrung, die er nicht unter Musik gesetzt hätte.»

Auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem Schreker zunächst in völlige Vergessenheit geraten war, ist grundlegende Kritik an seinem Komponieren nie ganz verstummt, bei gleichzeitig zunehmender Begeisterung für seine Opern, die mit deren Wiederentdeckung einsetzte. Aus heutiger Sicht möchte man die These wagen, dass genau diese Angreifbarkeit eine starke Kraftquelle und Qualität in Schrekers Œuvre ist: Dass seine Werke so viele offene Flanken bieten; dass der Komponist sich nicht darum scherte, ob seine Musik den Seriositätsansprüchen der Zeit entsprach; dass er ausschliesslich seiner Intuition und seinen Obsessionen folgte und bereit war, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Nichts in seiner Musik ist strukturell abgesichert wie etwa in den Werken Alban Bergs. Die tiefen Gräben zwischen dem Erhabenen und dem Trivialen interessierten ihn nicht, weswegen er manchem – wie etwa dem Regisseur Barrie Kosky – heute wie ein früh genialer Hollywood-Komponist vorkommt. Franz Schreker war auf eigenwillige Weise Freigeist und Extremist. Nicht zuletzt aus dieser Unabhängigkeit erwächst die überzeitliche Faszination, die von seinen Opern ausgeht.

Man staunt beispielsweise darüber, welche Bedeutung Schreker der Kunst beimisst. In utopische Wunscherfüllungshöhe hebt er sie. Mit realitätszersetzender und weltverändernder Macht stattet er sie in seinen Opern aus, die allesamt um eben diese Kunst und ihre Wirkungsmacht kreisen, sei es Der ferne Klang, hinter dem der Komponist Fritz in der gleichnamigen Oper herjagt, oder das geheimnisvoll mystische Glockenspiel in Das Spielwerk und die Prinzessin, das als universale Beglückungsmaschine den vollendeten Wohlklang und die Reinheitstöne der menschlichen Liebe zu produzieren vermag, in das sich aber satanische Gegenklänge und Misstöne der Wollust eingeschlichen haben.

In den Gezeichneten ist der Bürgermeister von Genua beim Betreten von Alvianos Elysium ganz verzückt von den Kunstwundern, die er schaut – von «Farben, Düften, Tönen und holden Gestalten». Sie zeigen, so der Bürgermeister, «den Himmel, so nah und berückend, dass wir unfroh werden der Erde.» Diesem totalen Alltagsentrückungsanspruch an die Kunst versucht Schreker in seiner Musik mit Übersollerfüllung gerecht zu werden. Das erklärt den immensen Aufwand, den der Komponist mit seinen Riesenorchestern und dem hochgefahrenen Klangrausch betreibt: Er muss alles (und noch mehr) aufbieten, um eine Entsprechung für die überirdischen Kunstsphären zu schaffen, die er in seinen Opern imaginiert. Schreker spiegelt sich in seinen Stoffen immer auch selbst in seinem Ringen mit und seinem Scheitern am Künstlersein.

Die Wirkungsmacht der Kunst greift in den Schreker-Opern so weit aus, dass sie vor dem Leben nicht halt macht. In den Gezeichneten schlägt entgrenzte Fantasie am Ende in orgiastische, gefährliche Wirklichkeit um. Auf Alvianos Insel wird Kunst nicht nur geschaut, in den Katakomben finden Rituale der Ausschweifung statt. Hinter diesem Umschlag steht die gleiche Sehnsucht, von der in der Bildenden Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Wiener Aktionisten von Günter Brus bis Hermann Nitsch und Performancekünstler von Marina Abramović bis Christoph Schlingensief beseelt waren, nämlich den Akt des schöpferischen Schaffens in die Wirklichkeit zu erweitern und die Grenzen zwischen Kunst und Leben aufzulösen. Die Aktionisten machten den eigenen Körper zum Gegenstand ihrer Kunstprojekte und standen mit eigener Haut und Nacktheit für ihre Kunst ein. In diesem Sinne führt eine inhaltliche Linie direkt von Schrekers fiebriger Kunstvision zur Körperkunst unserer Tage.

Das Problem der Beglaubigung von Kunst durch den Körper ist in den Gezeichneten eine zentrales Motiv. Die Stigmatisierung, die der Operntitel benennt, ist eine körperliche. Alviano ist missgestaltet, die Künstlerin Carlotta hat eine kränkelnde Physis aufgrund eines angeborenen Herzfehlers. Beide können ihre (sexuellen) Sehnsüchte nicht leben, weil ihre körperliche Disposition es ihnen nicht erlaubt. Deshalb projizieren sie sie in die Kunst, Carlotta, indem sie «Seelen malt», Alviano indem er sich eine Insel der Schön heit schafft, die er selbst nicht betritt. Die Kompensation unterdrückter Triebe durch Ersatzhandlungen ist klassischer Sigmund Freud, der in Schrekers Oper Theater wird. Alviano delegiert den Genuss an seine virilen Kumpane. Deren Anführer, der kraftstrotzende nietzscheanische Übermensch Tamare, erscheint wie eine Art Wunsch-Alter ego Alvianos.

Der Kulturwissenschaftler Robert Pfaller hat solchen Verzicht vor einigen Jahren in seinem Buch Interpassivität. Studien über delegiertes Geniessen als ein Phänomen unserer Gegenwart beschrieben. Durch symbolische Ersatzhandlungen ersparen wir uns die reale Handlung. Hinter dem Wunsch nach Interpassivität steht die Angst, die die Konfrontation mit dem eigenen Geniessen verursacht. Das Subjekt begnügt sich mit einer delegierten Form des Empfindens, die es vor echter Anteilnahme schützt. Carlotta hingegen geht einen anderen Weg. Sie überschreitet am Ende die Grenze zum Leben. Sie betritt die Sünden-Katakomben und gibt sich Tamare hin. Sie steht mit ihrem Körper ein für ihre Sehnsüchte – und kommt in deren Erfüllung um.

Ist das alles darstellbar auf einer Opernbühne? Schrekers Die Gezeichneten erzählen immerzu von einem machtvoll nach aussen drängenden Innen brodelnder menschlicher Triebe, sind Angstlust- Phantasma, Psychothriller und Hysteriestudie in einem. Jeder Schreker-Regisseur muss sich einer Tatsache bewusst sein: Die Musik ist stets viel halluzinatorischer, als es reale Bilder auf einer Bühne je sein können.

Der Text stammt von Claus Spahn, Chefdramaturg am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 61, September 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Die Skulpturen in «Die Gezeichneten»

Mit freundlichem Dank an die «Fondazione Canova, Gypsotheca e Museo Antonio Canova»

In unserer Neuproduktion der «Gezeichneten» von Franz Schreker sind 19 Skulpturen des Bildhauers Antonio Canova zu sehen, die in der kleinen, aber feinen «Gypsotheca e Museo» in Possagno ausgestellt sind. Wie aber bringt man sie auf die Bühne? In Italien wurden sie fotografiert, nach diesen Vorlagen in unserer Theaterplastik aus Styropor geschnitzt und detailgetreu nachgebildet. Für jede Skulptur haben unsere Plastiker ca. sechs Wochen gebraucht.

Meine Rolle

Ein besonderer Blick

Die amerikanische Sopranistin Catherine Naglestad ist in Zürich keine Unbekannte: so sang sie hier Tosca, Minnie («La fanciulla del West»), Salome und Santuzza («Cavalleria rusticana»). 2006 wurde sie in Stuttgart zur Kammersängerin ernannt und von der Zeitschrift «Opernwelt» zur Sängerin des Jahres gewählt. Unlängst war sie als Salome und Tosca an der Deutschen Oper Berlin, als Tosca zudem in Wien und als Carlotta («Die Gezeichneten») an der Bayerischen Staatsoper zu Gast.

Die Carlotta in Die Gezeichneten war für mich zunächst keine richtige Traumpartie. In meiner Meinung über dieses Stück war ich allerdings beeinflusst von den Inszenierungen, die ich bisher gesehen hatte; es gibt viele Fallen in diesem Stück, in die ein Regisseur leicht hineintappen kann. Die Partitur hatte ich nie wirklich studiert, bis zu dem Moment, als das Angebot von der Bayerischen Staatsoper München kam. Seit ich die Partie besser kenne, bin ich fasziniert von dieser Frau, an der ich immer neue Facetten entdecke. Durch ihre Krankheit, ein gefährliches Herzleiden, verfügt sie über eine ganz besondere Sensibilität und kann anderen Menschen bis tief in die Seele schauen; sie sieht viele Dinge, die den meisten anderen verborgen bleiben. Im zweiten Akt ahnt sie sogar ihren eigenen Tod voraus; sie weiss, dass sie qualvoll sterben wird, und dass ihr nicht mehr viel Zeit zum Leben bleibt. Ich finde es sehr wichtig, diese Facette der Figur ernst zu nehmen. Tut man das nicht, verliert man die Empathie zu ihr.

In dem körperlich deformierten Alviano hofft sie, endlich einen Seelenverwandten gefunden zu haben; wie sie ist auch er ein Aussenseiter der Gesellschaft. Carlotta glaubt, dass er wegen seines körperlichen Leidens auch ihr Leiden verstehen kann. Gleichzeitig benutzt sie ihn aber auch als Inspirationsquelle für ihre Kunst – sie ist Malerin – und versucht, seine Seele in ein Kunstwerk zu bannen. Doch er enttäuscht sie; er ist nicht das, was sie sich erhofft hatte. Diese Erkenntnis führt bei ihr zu einer schweren seelischen Krise, weil sie sich selbst die Schuld gibt für diese Enttäuschung. Dadurch ist sie empfänglich für «ein mächtig Geschehen, irgend ein sinnbetörender Zauber, dem sie erliege» …

Dieses Stück kann auf der Bühne auch hässlich oder sogar lächerlich wirken und ist vollkommen abhängig von seinen Interpretinnen und Interpreten. Die Zusammenarbeit mit Vladimir Jurowski und Barrie Kosky ist wunderbar, es ist ein ständiges Geben und Nehmen. Sowohl die musikalische als auch die szenische Interpretation ist ganz anders als in München, wo ich die Partie ja vor kurzem gesungen habe; das Stück ist offen für viele Interpretationen. Ich musste mich zu Beginn der Proben natürlich umstellen, auch, weil unsere Fassung hier in Zürich eine ganz andere ist. Und die Partie ist nicht einfach zu singen; man muss grosse Ausbrüche fast wie bei einer Isolde bewältigen und gleichzeitig locker bleiben, um die gigantische Menge von Text verständlich artikulieren zu können. Es ist mir gelungen, mich sehr schnell auf Barries Sicht auf dieses Stück einzulassen, die mir sehr gefällt. Seine Inszenierung zeigt zwar die Gewalt, denen die jungen Frauen hier ausgesetzt sind, nicht konkret, aber sie beschönigt auch nichts; das finde ich sehr wichtig.

Foto von Tanja Niemann.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 61, September 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

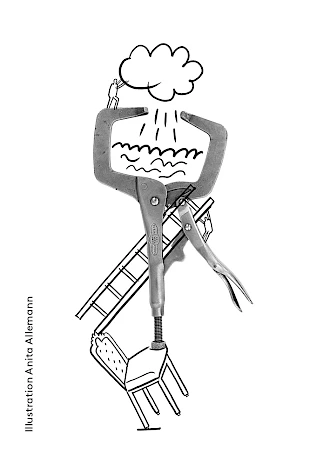

Kurz vor dem Durchdrehen

Ein Blick hinter die Kulissen und in die Welt der Bühnentechnik von «Die Gezeichneten». Der technische Direktor am Opernhaus Zürich, Sebastian Bogatu, gibt Auskunft über starke Motoren, flehende Anrufe und Skulpturen, die sich wie Plattenspieler um die eigene Achse drehen sollen.

Für Die Gezeichneten wurden wir vor die Aufgabe gestellt, fünfzehn bis zu vier Meter hohe Skulpturen herzustellen, die sich ferngesteuert auf ihren Sockeln um die eigene Achse drehen sollen – im Prinzip wie auf einem Plattenspieler. Zusätzlich sollten die Sockel mit den Figuren schnell an jeden beliebigen Ort auf der Bühne verschoben werden können, so dass eine Stromversorgung und Steuerung mit Kabeln nicht in Frage kam. Eine Recherche im Internet brachte uns auf Antriebe, die man mithilfe unseres Lichtsteuerpultes drehen lassen kann. Ein Anruf bei dieser Firma ergab, dass das stärkste Modell für unsere Aufgabe perfekt geeignet sei: Aus den Antrieben stehe ein drehender Teller heraus, auf dem wir die Skulpturen direkt montieren können, die Tragkraft sei hoch genug. Der Preis stimmte, und wir bestellten diese Antriebe. Als Stromversorgung bauten wir in jeden Sockel einen Akku und für die Steuerung einen Empfänger ein, der die Steuerbefehle von unserem Lichtpult per Funk empfangen konnte. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kamen die Antriebe sehr knapp, aber gerade noch rechtzeitig zur ersten Bühnenprobe an. Wir bauten sie in die Sockel ein, schlossen die vorbereiteten Akkus und Empfänger an, setzten die Skupturen auf den Teller und unser Lichtpult-Operator gab den Motoren den Befehl zum Drehen.

Dann die grosse Enttäuschung: nur ein Teil der Skulpturen drehte sich. Es stellte sich heraus, dass die Motoren zwar stark genug waren, um auch die schwerste Figur zu tragen, aber nicht, um diese zu drehen … Wütende, enttäuschte und flehende Anrufe bei der Firma halfen nicht weiter: Wir mussten für die vier grössten und szenisch wichtigsten Skulpturen eine neue Lösung finden. Stärkere Motoren mussten her; doch diese zu finden, war alles andere als leicht, mussten sie doch ins bereits bestehende Einbaumass passen. Die Versorgungsspannung und Ansteuerung konnten wir auch nicht einfach ändern und vor allem: die Drehzahl musste stimmen, denn eine Figur, die sich mit der Geschwindigkeit einer Bohrmaschine um die eigene Achse dreht, ist wenig poetisch … Dank dem Internet fanden unsere Maschinisten stärkere Motoren mit passendem, langsam drehenden Getriebe, die wir in das Gehäuse der vorhandenen Antriebe einbauen konnten. Um die Drehteller mit den Motoren zu verbinden, brauchte es dann noch je eine passende Kette und Zahnräder – alles Arbeiten und Einkäufe, die unter höchstem Zeitdruck passierten, da die Figuren zur nächsten Probe wieder auf der Bühne sein mussten. Auf der Probe dann wieder Ernüchterung: Die Figuren drehten zwar wunderbar langsam, doch der Kettenantrieb und das Getriebe erzeugten zusammen mit den Holzpodesten als Resonanzkörper einen viel zu hohen Lärmpegel, und uns war klar: So geht das an Stellen mit leiser Musik niemals. Inzwischen wurde die Zeit richtig knapp…

Ein weiteres Mal wurde das Internet nach Antrieben durchsucht, und wir stiessen auf einen Erfinder aus Brugg, der Drehscheiben für Warenpräsentationen herstellt. Ein Anruf ergab, dass diese sehr leise und sehr drehfreudig sein sollten und dass er sie am Wochenende für uns herstellen könnte (!). Also bauten wir die vier Sockel so um, dass wir die neuen Drehscheiben verwenden konnten. Den Prototyp dazu entwickelten die Schlosser und Schreiner am Wochenende. Immer wieder stiess man auf neue Probleme, doch am Ende eines langen Samstags drehte sich eine Figur lautlos und majestätisch langsam um sich selbst. Nun blieben noch anderthalb Tage, um die anderen drei Sockel genauso umzubauen – in der Metallwerkstatt flogen die Funken, und zur Orchesterhauptprobe drehten sich alle Figuren lautlos. Endlich! Einen riesigen Dank an Stefan (Maschinist), Stergios und Samuel (Beleuchtungswerkstatt), Daniel und Giacomo (Schreinerei) sowie Marco und Manolo (Metallwerkstatt) !!!

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 62, Oktober 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.