Ariadne auf Naxos

Oper in einem Aufzug nebst einem Vorspiel von Richard Strauss (1864–1949)

Libretto von Hugo von Hofmannsthal

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 30 Min. inkl. Pause nach ca. 45 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Mit freundlicher Unterstützung der Freunde der Oper Zürich

Gut zu wissen

Pressestimmen

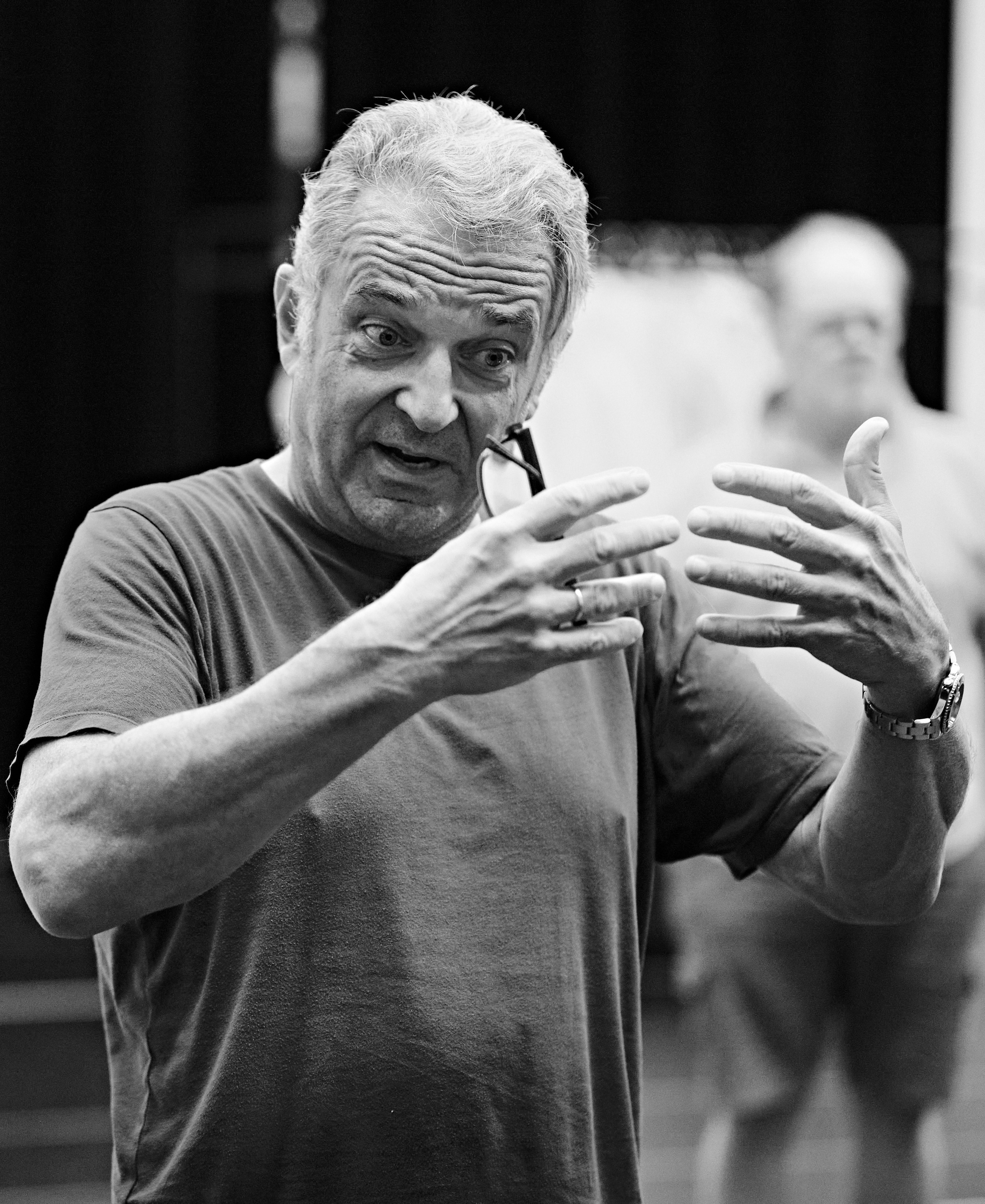

«Andreas Homoki zeigt es mit Witz, mit Tempo und einer gewissen Selbstironie»

SRF, 23.09.24«Musik und Bühne greifen hier in idealer Weise ineinander, es gibt viel zum Schmunzeln, zum Schwärmen und zum Nachdenken. So muss ein Spielzeitauftakt sein.»

NZZ, 24.09.24«Diese Ariadne kann sich hören lassen, mit Höhen und Tiefen – und mit einer überragenden Zerbinetta»

Tages-Anzeiger, 24.09.24

Interview

Andreas, du hast alle wichtigen Opern von Richard Strauss inszeniert. Was fasziniert dich so an diesem Komponisten?

Ich habe meine Laufbahn mit Strauss begonnen, als ich als junger Regisseur in Genf die Chance bekam, die Frau ohne Schatten zu inszenieren. Kein einfaches Stück, aber ich mochte von Anfang an diese Emotionalität und Wucht, die in seiner Musik steckt. Auch die Komplexität seiner Kompositionen oder die polyphone Schreibweise schrecken mich nicht ab – im Gegenteil. Das verdanke ich auch meinem Vater, der Klarinettist im Orchester war. Die Orchestermusiker lieben Strauss! Er fordert sie, es wird nie langweilig, und es gibt immer etwas zu entdecken.

Gleichzeitig war Strauss, der ja vor allem als Operndirigent tätig war und wie Gustav Mahler nur in den Sommermonaten komponierte, durch und durch Theaterpraktiker.

Strauss hatte einen unglaublichen Instinkt für die theatralen Situationen, für den dramaturgischen Aufbau. Das kann man schön im Briefwechsel zwischen ihm und seinem Librettisten Hugo von Hofmannsthal nachlesen, wenn er zum Beispiel bei einem Duett noch vier zusätzliche Zeilen verlangt, um den richtigen Spannungsbogen zu bekommen. Strauss gibt ihm dann auch gleich den Rhythmus vor: Dideldumm, dideldumm, dideldumm. Ein Beispiel für so einen genialen dramaturgischen Ablauf findet sich auch im Ariadne-Vorspiel in der kleinen Liebesszene zwischen dem Komponisten und Zerbinetta. Haben wir zuvor chaotische Zustände auf der Bühne erlebt, ist plötzlich alles konzentriert auf einen höchst intimen Moment zwischen den beiden. Die Szene wird zu einem lyrischen Höhepunkt des Werks. Danach bricht erneut das theatrale Chaos aus. Das ist irrsinnig gut gebaut.

Es heisst, die Ariadne auf Naxos sei Strauss’ und Hofmannsthals ausgeklügeltste und raffinierteste Oper. Ist die Ariadne ein Werk für Kenner?

Ich mag das Wort «Kenner» nicht. Aber es stimmt natürlich: Strauss ist generell nicht so zugänglich wie etwa Puccini, und man braucht vielleicht eine Weile, bis man alles versteht und in diese Welt hineinfindet. Die Ariadne ist in der Tat sehr tiefsinnig, sie hat doppelte, ja dreifache Böden. Aber gleichzeitig ist sie spannend, komisch, eingängig-melodiös und sehr unterhaltsam. Ich mochte die Ariadne schon immer, aber dass es so ein gutes Stück ist, entdecke ich jetzt bei der intensiven Beschäftigung mit dieser Oper umso mehr.

Strauss und Hofmannsthal begannen unmittelbar nach ihrem erfolgreichen Rosenkavalier mit der Arbeit an der Ariadne. Hofmannsthal, der mit dem musikalischen Ergebnis im Rosenkavalier nicht restlos zufrieden war, schwebten in der Ariadne feinere, Mozart-ähnlichere Farben vor und vor allem mehr stilistische Kontraste. Hier sollten, so eine der ersten Ideen Hofmannsthals, zwei extrem unterschiedliche Kunstwelten aufeinander treffen, die Commedia dell’arte und Figuren aus der Mythologie…

Ariadne auf Naxos ist ein Werk der Gegensätze geworden, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Die Oper ist ein komplexes Amalgan zwischen Alltagswelt und Oper, zwischen Trivialem und Erhabenem, zwischen Komödie und Tragödie. Strauss schrieb die Ariadne für ein Kammerorchester, da das Stück in seiner ersten Fassung mit einem Schauspiel von Molière gekoppelt war und in kleineren Häusern hätte aufgeführt werden sollen. Mit seinem kleinen Orchester geht Strauss nun ganz ins Rezitativische, er kann brüchiger, transparenter komponieren als üblich. Die musikalischen Gegensätze – operettenhafte Leichtigkeit oder dramatischer Operngestus – treten dadurch umso deutlicher zutage.

Worum geht es in Ariadne auf Naxos?

Ich finde den Stoff der Ariadne wunderschön. Es ist eine geradlinige Geschichte und handelt von Ariadne, die von ihrem Mann Theseus verlassen wurde und sich nun eigentlich nichts sehnlicher als den Tod wünscht. Als der Gott Bacchus erscheint, glaubt sie, in ihm den Todesboten zu erkennen. Zunächst reden die beiden völlig aneinander vorbei, aber schliesslich findet in der Begegnung der beiden eine Transformation statt. Bacchus führt sie aus der Trauer und ihrer hoffnungslosen Situation heraus. Ariadne wird wieder neu geboren, aber auch Bacchus, der Halbgott, Sohn von Zeus und der Sterblichen Semele, wird durch diese Begegnung zum Gott, weil er Ariadne in ein neues Leben geführt hat. Eine fantastische Schlussszene. Die Ariadne ist jedoch ein Stück im Stück: Ihr geht eine Backstage-Komödie voraus, bei der der Komponist der Ariadne-Oper im Zentrum steht und uns und den Darstellenden auch gleich seine Ariadne erklärt. Aus ihm spricht Hofmannsthal selbst...

Strauss sieht sich aber genauso in dieser Figur!

Sicher. Aber das, was uns der Ariadne-Komponist mit seiner Oper sagen will, diese magische Begegnung zwischen Mann und Frau, stammt eben aus der tiefsten Gedankenwelt Hofmannsthals. Es geht Hofmannsthal um die gegenseitige Verwandlung durch Liebe. In seinem berühmten Ariadne-Brief erklärt er Strauss seine Gedanken: Es geht um die Entwicklung, das eigene Ich zu überwinden und darin dennoch seine Identität zu behalten. Ganz im Sinne von Goethes berühmtem «Stirb und werde!» Das ist etwas, was als Idee bereits im Rosenkavalier angeklungen ist. Ganz anders war das noch bei Elektra, die in der Trauer um den verlorenen Vater Agamemnon verharrt, einzig und allein auf Rache aus ist und keine Zukunftsgedanken hat. Sie schafft diese Verwandlung nicht und findet in kein neues Leben. Ariadne jedoch gelingt schliesslich die Überwindung von Trauer und Depression, sie bleibt dabei dieselbe und wird doch neu.

Der Komponist ist in der Urfassung der Ariadne noch eine Nebenfigur. In dieser Fassung, die mit Molières Schauspiel Der Bürger als Edelmann verknüpft war, ist der neureiche Kunstbanause Monsieur Jourdain die Hauptfigur, mit dem man sich schwerlich identifizieren mag…

In vielen Inszenierungen wird auch der Komponist lächerlich gezeichnet, als exaltierter und schrulliger Typ. Aber Vorsicht, das ist er eben keineswegs! Er ist nicht wahnsinnig. Der Komponist hat, wie gesagt, Wesentliches zu sagen. Immer, wenn er zum Kern kommt, besitzt er eine Kraft und Ausstrahlung, von der alle auf der Bühne angezogen sind. Er ist ein zarter und fragiler Mensch, der für seine Kunst brennt. Auch ihm gestehen Hofmannsthal und Strauss die Verwandlung zu, wenn er im Vorspiel auf die Komödiantin Zerbinetta trifft und sich vollkommen gegen seinen Willen in sie verliebt. Der Komponist ist eine der schönsten Rollen für Mezzosopran überhaupt, und das ist sicher kein Zufall.

Die quirlige Zerbinetta bildet den Gegenpol zur Tragödin Ariadne. Die beiden verkörpern zwei grundverschiedene Lebenshaltungen in diesem Stück …

Aber nur auf den ersten Blick. Zwar ist Ariadne nur einem Mann treu und Zerbinetta keinem. Die eine verkörpert das Festhalten, die andere das Loslassen und die Unbeständigkeit. Auch musikalisch könnten sie nicht unterschiedlicher charakterisiert sein: Ariadne singt in grossen Melodiebögen, während Zerbinettas Musik tänzerisch und mit viel Koloratur gespickt ist. Doch im Grunde ihres Herzens wünscht sich auch die polyamouröse Zerbinetta, so wie Ariadne zu sein und nur einen Mann zu lieben. Ihre Innenwelt ist komplexer, als sich das nach Aussen hin darstellt. Sie hat in ihrer aufmunternden Art genauso viel Weisheit und Tiefe wie Ariadne und zeigt viel Einfühlungsvermögen. Ausgerechnet sie findet einen ganz besonderen Zugang zum Komponisten, dem sie neue Wege aufzeigt.

Es gibt Deutungsversuche, wonach Ariadne und Zerbinetta als gespaltene Teilidentitäten einer erkrankten Psyche gelesen werden. Hofmannsthal hat sich immer wieder mit Bipolarität beschäftigt, er war der Auffassung, dass es die Einheit der Seele nicht gibt. Beispiele sind seine Erzählung Lucidor, die der späteren Arabella zugrundeliegt, oder das Andreas-Fragment mit der Doppelfigur Maria und Mariquita. Ist das für deine Inszenierung in irgendeiner Art relevant?

Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, aber ich spüre das in der Oper nicht. Der Ansatz wäre mir auch zu verkopft.

Eine Pointe der Handlungsführung ist, dass der «reichste Mann von Wien», der im Stück selbst nie auftritt, anordnet, aus Zeitgründen das von ihm bestellte traurige Werk Ariadne gleichzeitig mit dem lustigen Stück der Komödiantentruppe aufzuführen. Die absurde Anordnung erweist sich – Ironie der Geschichte – als extrem geistreich…

Dadurch wird das Kunstwerk ja erst komplett und zu einer Allegorie auf das Leben selbst: Lachen und Weinen gehören zusammen. Das Tragische und das Komische sind zwar Gegensätze, und gleichzeitig zeigt sich, dass die schier unvereinbaren Gegensätze eben doch nicht so gegensätzlich sind – wie wir das soeben bei den Figuren Ariadne und Zerbinetta gesehen haben. Alles durchdringt sich. Oder wie es Ariadne einmal so schön sagt: «Ein Ding wächst so leicht ins andere!» Das Ernste sollte immer auch unterhalten und das Lachen aus der Tiefe kommen. Von der Begegnung der Kunstformen profitieren beide Seiten.

Das Vorspiel der Ariadne gibt einen gnadenlosen Einblick in den Schaffensprozess der Opernwelt. Mehr noch: Es stellt die Frage nach unserem Kunstverständnis, dem Abhängigkeitsverhältnis von Kunst und Sponsoring, es geht um Kunst als Prestigeobjekt oder um das Risiko eines Auftragswerks – also Fragen, die dich als Intendanten und Regisseur doch eigentlich tagtäglich umtreiben.

Ehrlich gesagt, habe ich Einflussnahmen durch Geldgeber noch nie erleben müssen. Womit man sich allerdings an allzu vielen Theatern herumschlagen muss, sind Schlamperei und schlechte Planung – darum lege ich hier in Zürich grossen Wert auf seriöse Arbeitsbedingungen.

Schauplatz der «Oper» ist Naxos, eine «wüste Insel» und eine Höhle. Wofür steht dieser Ort?

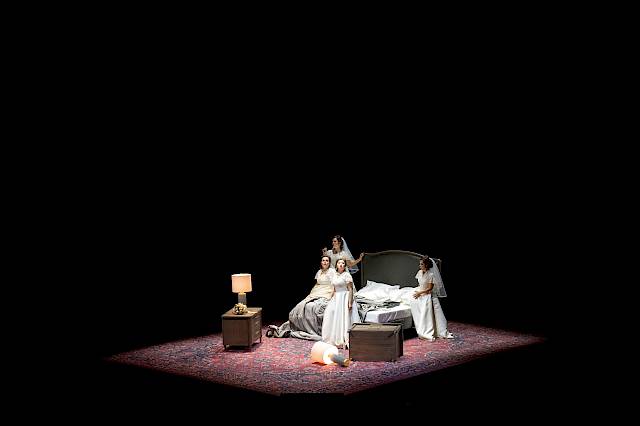

Zerbinetta deutet es ja selbst an in ihrer grossen Arie, die an Ariadne gerichtet ist: Sie selber kenne solche Orte, mitten unter Menschen, nur allzu gut. Die Insel ist also die Metapher für die Selbstisolation und Abkapselung Ariadnes in ihrem Liebeskummer. In unserer Inszenierung, so viel sei schon verraten, werden wir eine Frau im Brautkleid in einem Schlafzimmer sehen – eine ganz realistische, wenn auch theatralisch zugespitzte Situation also. Sie leidet unter Schlaflosigkeit, nimmt Schlafmittel, will sich umbringen...

Wer ist dieser Bacchus? Als unehelicher Sohn von Zeus war er ja von Anbeginn ein Ausgestossener, dem die Anerkennung als Gott lange versagt blieb.

Er ist genauso ein Suchender wie Ariadne. Seine Sätze sind oft rätselhaft. Hofmannsthal lässt ihn von einer für ihn äusserst irritierenden Begegnung mit der Zauberin und Verführerin Circe berichten. Auch Bacchus ist zunächst wie Ariadne in einer Art Schwebezustand. Er hat das für ihn bedrohliche Erlebnis mit Circe noch nicht ganz verarbeitet und meint – so, wie Ariadne in ihm zunächst den Todesboten zu erkennen glaubt – in Ariadne eine neue Circe wiederzufinden. Doch auch er vergisst allmählich und kann sich auf die neue Begegnung einlassen. Durch Ariadne realisiert Bacchus erst, wer er wirklich ist. Es ist eine Szene, bei der man sehr genau hinhören muss.

Was ist dir wichtig bei deiner Inszenierung?

Das Stück im Stück, die Ariadne-Oper, ist für mich der Kern des Abends. Man muss Ariadne und ihren Schmerz ernst nehmen. Sie nimmt das Leben in seiner ganzen Tiefe wahr und lässt auch Abgründe zu. Sie ist keine pathetische Heroine, wie man das nach dem Vorspiel zunächst denken könnte: In der Rolle der Primadonna, die später die Ariadne singen wird, erntet sie durch ihr egozentrisches Auftreten keine Sympathiepunkte. Dasselbe gilt für den eingebildeten Tenor im Vorspiel, den Darsteller des Bacchus. Schnell besteht daher die Gefahr, die Ariadne-Oper ins Lächerliche zu ziehen. Doch wenn Zerbinetta und ihre Komödianten in der eigentlichen Oper zum ersten Mal auf Ariadne treffen, sind sie durchaus beeindruckt und berührt von Ariadnes Schicksal. Harlekin etwa kann sich nicht vorstellen, angesichts von Ariadnes Traurigkeit Komödie zu spielen. Er singt dann dieses so feinfühlige Lied: Lieben, Hoffen, Hassen, Zagen... leben musst du, liebes Leben… Grundsätzlich erleben wir in der Ariadne, was Theater kann: Illusionen zu erzeugen und sie wieder zu entzaubern. Das ist auch eine schöne Metapher für das Leben selbst: Etwas entsteht und verschwindet wieder. Unsere Bühne ist die leere Bühne, die auf die Aufführung wartet und sich allmählich konkretisiert. Im Zentrum stehen bei mir jedoch die Darstellenden, denn Theater ist ein Produkt der Fantasie, erfunden von Menschen und zum Leben erweckt durch Menschen. Dazu braucht es nur ganz wenige Theatermittel.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 104, September 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Markus Poschner über «Ariadne auf Naxos»

Ist «Ariadne auf Naxos» ein Stück für Opernkennerinnen und –kenner oder hat auch ein Neuling Freude daran, Markus Poschner? Der Dirigent unserer Neuproduktion verrät im Video, was Strauss’ Oper mit der Mona Lisa zu tun hat, warum er «Ariadne» für eines der komplettesten Werke der gesamten Opernliteratur hält und wie es sich mit dem grossen Paradoxon des Lebens verhält.

Volker Hagedorn trifft...

Daniela Köhler

Daniela Köhler sang am Opernhaus Zürich unlängst Sieglinde in Wagners «Die Walküre». Weitere Engagements führten sie u. a. als Kaiserin in Strauss’ «Die Frau ohne Schatten» an die Oper Köln, als Senta in «Der fliegende Holländer» an die Komische Oper Berlin oder als Salome an die Staatsoper Mainz. Bei den Bayreuther Festspielen ist sie seit 2018 zu Gast. Dort war sie zuletzt als Helmwige («Die Walküre») und als Brünnhilde («Siegfried») im neuen «Ring» zu erleben.

Sie geht zielstrebig durch das rappelvolle Café am Limmatufer, als wäre da ein Tisch für uns reserviert. Dann dreht sie sich lächelnd um: «Der passt doch, oder?» Tatsächlich. Das ruhigste und schattigste Plätzchen ist zufällig frei, in der Ecke unter Bäumen. So muss das wohl sein, wenn die Götter ihre Hand im Spiel haben wie in so vielen Opern, in denen Daniela Köhler singt – jetzt gerade hat sie Ariadne auf Naxos geprobt. Dass sich ins Terrassengespräch bald der Lärm einer nahen Grossbaustelle mischt, passt aber auch. Diese Sopranistin ist nicht darauf bedacht, irgendein hehres Image zu pflegen. So schlackenlos die Töne ihrer Sieglinde, Brünnhilde, Salome, Ariadne leuchten, so geerdet ist sie, so offen erzählt sie. «Vor fünfzehn Jahren habe ich die Partie schon mal gelernt», sagt sie über die Ariadne, die sie jetzt erstmals verkörpert, «da war ich in Karlsruhe im Opernstudio. Meine Stimme war noch an einem ganz anderen Punkt. Ich atme jetzt anders, tiefer, dadurch ändert sich die Position der Muskulatur während des Singens, vom Beckenboden bis zum Kopf. Deshalb war es jetzt wichtig, die Partie neu zu lernen.» Viele Details gehören dazu, die auch die Unterschiede zwischen Wagner und Strauss beleuchten, sozusagen ihren Hauptkom ponisten. «Bei Strauss muss man an manchen Stellen filigraner sein. Wenn Ariadne singt ‹wie leichte Vögel›, ein hohes a, dann sollte man sich auf diesen Ton nicht zu sehr draufsetzen. Bei Wagner, wenn’s nach oben geht, darf man ein bisschen was geben. Bei Strauss ist es oft schön, wenn’s zurückgeht.»

Mit besonderer Sensibilität hat Richard Strauss ja auch die Psyche dieser Frau erkundet, die von ihrem Geliebten Theseus auf einer Insel zurückgelassen wurde und ahnt, dass er sie sitzenliess. Eine nicht nur antike Situation. «Dass eine Frau auf einen Mann wartet, das gibt es, glaube ich, öfter», sagt Daniela Köhler lachend. «Aber sie ist da ja gestrandet, so lange, dass sie schon ans Sterben denkt. Im Prinzip könnte sie auch schon seit dreissig Jahren warten.» Das würde mit ihr wohl nicht funktionieren, denn besonders weit von der 30 ist die Sängerin offenkundig nicht entfernt. «Auf der Bühne geht ja alles», meint sie. «Man kann zu jedem werden, sowohl optisch als auch emotional, wenn man tief genug eintaucht.» Nicht in jede Rolle taucht sie ohne Mühe ein. «Wenn ich den Text von Brünnhilde lese, kann ich vieles nachvollziehen, bei Sieglinde auch. Salome fand ich immer menschlich schwierig. Und Elektra, eine erschreckende Figur! Was die durchgemacht hat, um an diesen Punkt zu kommen! Da ist man manchmal auch froh, dass man nicht so sein muss.»

Ariadne ist ihr da näher. «Wenn sie singt, ‹ein Schönes war, hiess Theseus-Ariadne, und ging im Licht und freute sich des Lebens› – diese Euphorie, wenn man verliebt ist, ist ja sehr leicht nachvollziehbar. Und die Ernüchterung, wenn man wartet, und er kommt nicht wieder … Sie kommt mir relativ gesund vor!» Und wie ist es mit ihrer anderen Rolle in diesem Opernhybriden zwischen Antike und Entertainment, der Primadonna im Prolog? Eine Karikatur? «Nein! Ich finde, mit diesem Gedanken darf man nie an eine Partie herangehen. Die Person, die ich darstelle, nimmt sich selbst ja ernst. Deshalb muss ich die auch ernst nehmen, egal, ob ich sie mag oder nicht oder schräg finde. Sie ist ja ein Mensch mit Anliegen, Bedürfnissen und Sorgen, und sie ist es auch, die dann die Ariadne spielt. Die Ariadne hat durch das Warten eine gewisse Passivität entwickelt, sie schaut nach aussen und versucht ihre Schlüsse zu ziehen. Die Primadonna erwartet dagegen, dass sich die Umwelt auf sie einstellt.»

So eine ist Daniela Köhler selbst wahrhaftig nicht. Dazu war der Weg zu lang und zu steinig, den sie bis zu ihrem Durchbruch gegangen ist, bis zu dem Tag vor sieben Jahren, an dem sie in Bayreuth vorsang. Auf diesen Weg kam sie halb zufällig. Aufgewachsen in einem Städtchen bei Karlsruhe, lernte sie wie ihre Schwester ein Instrument und sang in Chören. «Unsere Eltern hatten keine musikalische Ausbildung, wollten aber, dass das Teil unseres Lebens wird.» Als ihr Klarinettenlehrer merkte, dass die Motivation nachliess, «so mit fünfzehn», schlug er ihr Gesangsunterricht vor. «Das habe ich relativ unbedarft gemacht. Ich konnte mir ganz lange nicht vorstellen, dass Sänger ein richtiger Beruf ist, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdient.» Als sie nach dem Abitur als Gesangsstudentin in Stuttgart aufgenommen wurde, rechnete sie mit einem Job als Musikschullehrerin. Stattdessen bekam sie einen Ausbildungsplatz im Opernstudio Karlsruhe – und eine grossartige Gesangsprofessorin.

«Den richtigen Lehrer zu finden, ist eine sehr persönliche Sache. Das Instrument ist ja der Körper! Wenn man sich da mit einem Menschen nicht ganz wohl fühlt…» Ingrid Haubold, die selbst einmal viel und gut Wagner sang, sei die einzig Richtige für sie gewesen. Die Technik, die sie bei ihr lernte, hilft ihr noch heute. Und natürlich die Entdeckung von Wagners Musik. «Bei ihm hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, jetzt kann ich einfach loslassen, es strömen lassen, den Körper ganz öffnen!» An der Hochschule hatte man dies Fach für sie «zu früh» gefunden. «Da hatte ich beim Singen lange das Gefühl, dass ich die Luft anhalten muss, weil die anderen es sonst zu grob oder zu laut finden. Wagner hat mich unglaublich entspannt. Wenn der hohe Ton laut ist, dann ist er laut! Er hat dazu beigetragen, dass ich den Körper richtig einsetzen konnte.»

Aber dann stand Daniela Köhler mitsamt befreiter Stimme erstmal auf der Strasse. Während gute junge Sängerinnen sonst meist vom Opernstudio ins Ensemble wechseln, wechselte in Karlsruhe die Intendanz, für die neue Leitung «war ich die Uninteressanteste im Haus». Bei hundert Theateragenturen bewarb sie sich, nur zehn würdigten sie einer Antwort. Dafür siegte sie 2010 beim internationalen Gesangswettbewerb in ’sHertogenbosch, wo der Casting Director des Liceu in Barcelona sie hörte. Sie sang ihm die Partie der Helmwige vor, eine von Wagners Walküren, und wurde damit für 2014 engagiert. «Bis dahin habe ich immer nebenbei gekellnert», sagt sie. Als es endlich soweit war, lernte sie in Barcelona Heidi Steinhaus kennen, und die wurde ihre Agentin. «Ohne die Heidi wär’s nichts geworden», sagt die Sängerin. Ein Vorsingen bei Katharina Wagner kam zustande, es folgte eine Zusage für Bayreuth 2020. «Als es hiess, sie wird im neuen Ring singen, haben sich überall Türen geöffnet», sagt Daniela Köhler, eher sachlich als jubelnd. «Leute, die mich nicht mal zum Vorsingen hatten einladen wollen, sagten, sie kann das bei uns natürlich auch so machen! Dabei war nicht mal klar, welche Rolle es sein würde.» Es wurde die Brünnhilde im Siegfried, «aber erst 2022, denn 2020 blieben wir ja alle erstmal zu Hause.» Es folgten ein weiterer Bayreuther Sommer und die Sieglinde in der Zürcher Walküre, begleitet vom Glück, unter Gleichen zu sein: «Die Kollegen, die mit mir Wagner sangen und singen, haben ja auch alle grosse Stimmen. Es ist eine unheimlich schöne Erfahrung, dass man sich nicht zurückhalten muss und den Duettpartner dabei noch hört.»

«Vielleicht ist das eine unpassende Frage: Gibt es aus der Kellnerinnenzeit etwas, was Sie mitgenommen haben in Ihren Beruf?» Daniela Köhler antwortet fast schon in die Frage hinein. «Dass ich nicht der Mittelpunkt der Erde bin. Und dass es Leute gibt, die ganz andere Probleme haben, existenzielle.» Sie lernte unter den Kellnerinnen Frauen kennen, die ganze Familien durchbrachten, «die haben sieben Tage in der Woche gearbeitet, es waren tolle Menschen. Wir beschäftigen uns im Theater mit existenziellen Dingen, aber meistens haben wir selbst diese Probleme nicht. Und ich bin nicht das non plus ultra. Das ist auch gar nicht nötig.» Sie lacht, stellt beiläufig die leeren Tassen und Wassergläser aufs Tablett, und ehe ich auch nur nachdenken kann, hat sie es schon auf der linken Hand und trägt es durchs Café. Gelassenen Ganges, profimässig. Gelernt ist gelernt.

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 104, September 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Das doppelte Schlafzimmer

Es sind immer wieder die spektakulären Bühnenbilder von Michael Levine, die uns an die Grenze dessen bringen, was auf der Bühne machbar ist, denken wir nur an die Entwürfe für «Wozzeck», «Sweeney Todd» oder «Iphigénie en Tauride». Michaels Arbeiten sind eigentlich keine Bühnenbilder, sondern riesige Bühnenmaschinen, die magische Dinge können. Sie sind viel aufwändiger, als sie auf den ersten Blick erscheinen, und den raffinierten Verwandlungen sieht man die technische Komplexität nicht an, die in ihnen steckt. So ist es auch bei der Oper «Ariadne auf Naxos», wo wir es mit einem Bühnenkunstwerk zu tun haben, das wie aus dem Nichts ein spektakuläres Bild erzeugen kann.

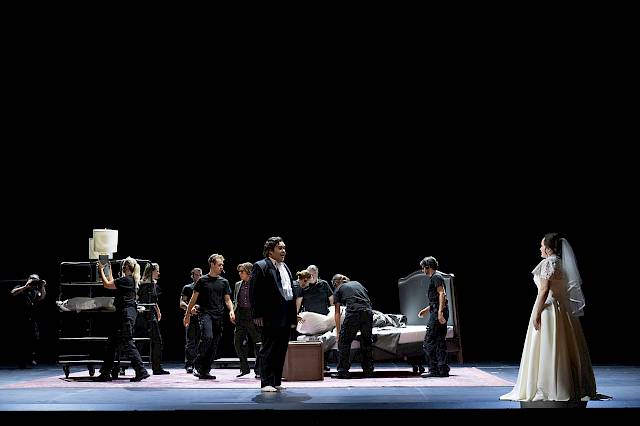

Die Oper beginnt auf einer leeren, schwarz eingefassten Bühne als Blick hinter die Kulissen einer Theatervorstellung: Bühnentechnikerinnen und -techniker kommen herein, rollen einen Teppich aus, ein Bett wird darauf gestellt, zwei Nachttische mit Lampen – ein einfaches Bild. Doch Michael Levine zeigt: Manchmal braucht es nicht viel, um ein tolles Bühnenbild zu schaffen. Irgendwann nämlich hebt der Teppich ab: Er scheint zu fliegen, neigt sich zur Seite, schwenkt vor und zurück und dreht samt Bett und singendem Ensemble. Alles kommt in Schräglage, die Lampen fallen von den Nachttischen, das Bettzeug gerät ins Rutschen, die Schlafzimmereinrichtung droht vom fliegenden Teppich zu stürzen. Technisch ist das spannend, aber noch nicht spektakulär: Der Teppich liegt auf einer im Boden eingelassenen Plattform, deren Hub- und Kippbewegungen wir mit unseren Podien steuern. Für die Drehung haben wir den Drehantrieb eines Baggers eingebaut, der funktioniert auch als fliegender Teppich richtig gut.

Dann schliesst sich der Vorhang. Wenn er sich wieder öffnet, ist Ariadnes in Schräglage geratenes Schlafzimmer zwar unverändert, aber es spiegelt sich plötzlich riesig in einer direkt an der hinteren Bettkante senkrecht aufragenden Wand. Nach ein paar Sekunden realisiert man, dass es sich gar nicht um einen Spiegeleffekt handelt, sondern dass der Teppich, die verschobenen Schränke, die umgestürzten Lampen und auch das unordentliche Bettzeug auf der hängenden Wand real sind. Bis ins allerkleinste Detail ist die Bühne in der Senkrechten spiegelbildlich nachgebildet und verdoppelt. Ein atemberaubender Effekt. Die Spiegelung ist handwerklich so perfekt gelungen, dass wirklich jede Falte im Bettlaken und jeder Winkel des Lichtscheins aus den umgefallenen Lampen sowohl auf dem fliegenden Teppich als auch auf der fliegenden Wand identisch sind.

Man fragt sich, wie es möglich ist, all die Dinge, die ja fest an der senkrechten Wand befestigt sein müssen und unerreichbar hoch hängen, so schnell auszurichten. Die Antwort: Wir haben geschummelt. Als der Vorhang geschlossen war, haben unsere Requisiteurinnen und Requisiteure in Windeseile die Dinge auf dem fliegenden Teppich so angeordnet wie auf der Wand, das geht natürlich viel einfacher. Einfacher heisst aber nicht einfach! Es bleibt in jeder Vorstellung eine Herausforderung, die Bettdecke exakt so unordentlich anzuordnen, wie sie auf der senkrechten Wand montiert ist. Das Bild endet, indem der fliegende Teppich in einer harmonischen Dreh-Kipp- und Schwenkfahrt wieder im Bühnenboden landet, während die hängende Wand spiegelbildlich drehend nach oben verschwindet. Die Einrichtung wird weggeräumt, der Teppich aufgerollt und davongetragen. Die Oper schliesst mit der leeren Bühne, mit der sie begonnen hat. Als wäre nichts geschehen.

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 115, Oktober 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hintergrund

Mach was draus!

Jeder kennt die Situation: Der Plan steht, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, aber plötzlich kommt alles anders. So geht es auch dem Komponisten in der Oper «Ariadne auf Naxos». Ein Gespräch mit dem Philosophen Georg W. Bertram über die Kunst der Improvisation und den Mut, sich im Leben auf das Unvorhergesehene einzulassen.

Herr Bertram, wir glauben, unser Leben sei planbar, aber immer wieder geschieht etwas Unvorhergesehenes. Wie sehr sind wir in unserem Alltag auf das Improvisieren angewiesen?

Wir sind täglich mit Sachen konfrontiert, auf die wir nicht vorbereitet sind und reagieren müssen. Im günstigsten Fall haben wir dafür Fähigkeiten erworben. Natürlich gibt es viele Momente, in denen die Dinge relativ routiniert funktionieren. Aber wenn wir etwas tiefer über unseren Alltag nachdenken, werden wir jeden Tag Situationen finden, die ganz anders waren als erwartet. In diesen Situationen beginnt dann im engeren Sinne etwas, das ich als Improvisation bezeichnen würde.

Können Sie ein Beispiel geben?

Gerade in der zwischenmenschlichen Begegnung kann man das gut festmachen. Ich treffe eine Kollegin, die normalerweise immer guter Dinge ist, aber dieses Mal merke ich, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Ich muss versuchen, dem in irgendeiner Art und Weise Rechnung zu tragen und etwas anders machen – und das muss ich in der Situation entwickeln, sonst wäre mein Verhalten nicht angemessen.

Sie haben ein Buch über Improvisation geschrieben. Wie kommt es, dass Sie sich als Philosoph tiefer mit diesem Thema beschäftigen?

Ich komme ursprünglich aus der Sprachphilosophie. Je mehr ich über Sprache und das Regelhafte in ihr nachgedacht habe, desto deutlicher wurde mir, dass die Regeln immer im Wandel begriffen sind. Nichts steht in der Sprache wirklich fest. Es gibt kein festes Deutsch, sondern sich ständig neu entwickelnde Sprechweisen in der Familie, im Freundeskreis, in einer Stadt, in bestimmten Regionen. Sprache wird improvisatorisch weiterentwickelt. Daraus folgt, dass etwas Regelhaftes durchaus improvisatorisch sein kann, und Improvisation wiederum nicht automatisch bedeutet, dass es keine Regeln gäbe. Improvisation kann sehr wohl mit Regeln verbunden sein. Mein zweiter philosophischer Schwerpunkt betrifft die Ästhetik. Was bedeutet Kunst im menschlichen Leben? Was ist Kunst? Wie funktioniert sie? Mir ist klar geworden, dass wir in der Auseinandersetzung mit Kunst im Grunde über uns selbst improvisieren. Kunst kann uns verunsichern. Unsere festgefahrenen Sichtweisen geraten über einen Moment des Befremdens durcheinander. Wir fangen an, über unsere Sichtweisen nachzudenken. Wenn ich mich zum Beispiel mit Cézannes Malerei auseinandersetze, verändert das irgendwann mein Sehen in der Welt. Plötzlich kann ich Farbkompositionen in einer ganz anderen Art und Weise wahrnehmen. Ich lerne, neu zu sehen und mein Sehen improvisatorisch weiterzuentwickeln.

Ihr Buch entstand mit einem Kollegen, der vom Jazz kommt. Jazz ist vielleicht der musikalische Inbegriff für Improvisation überhaupt.

Genau. Allerdings hatte mein Vater eine Professur für liturgisches Orgelspiel, das ebenfalls eine Improvisationskunst par excellence ist. Gerade in der protestantischen Kirchenmusik wird das sehr gepflegt. Man begleitet nicht standardisiert, sondern versucht, die Begleitung immer weiterzuentwickeln.

Sie schreiben, der Improvisation hafte ein Negativimage an. Warum ist das so? Warum messen wir ihr so wenig Wert bei?

Weil wir glauben, dass sie etwas Unvollkommenes sei, etwas nicht ganz Gelungenes. Wir glauben, Improvisation verspreche höchstens eine Lösung für den Augenblick, doch dann müsse eine Sache dingfest gemacht werden. Das Improvisieren gilt, gerade wenn man an den Alltag denkt, als ein Agieren aus dem Moment heraus, ohne Vorbereitung, und wir glauben, wenn wir gezwungen sind, zu improvisieren, zeigt sich, dass wir die Dinge nicht beherrschen. Aber diese Gleichung ist grundfalsch.

Man braucht grosse Fähigkeiten, um improvisieren zu können.

Improvisation kommt nie aus dem Nichts, sondern beruht auf Erfahrung, Geistesgegenwart und eintrainiertem Vorgehen. Ich muss mein Instrument beherrschen, wenn ich im Jazz improvisieren will. Ich muss die Skalen kennen und um die Harmoniefolgen wissen. Aber noch wichtiger: Ich muss meine Wahrnehmungsfähigkeit so weit entwickelt haben, dass ich irritierende Momente als solche aufzugreifen vermag und sie in eigenen Reaktionen fruchtbar machen kann. Die Jazzmusikerin muss den anderen zuhören können und nicht nur stur nach einem bestimmten Schema vorgehen. Das Improvisieren basiert auf Fähigkeiten und gleichzeitig geht es darum, die Fähigkeiten in der Situation und in der Interaktion mit anderen kritisch hinterfragen zu lassen und sie weiterzuentwickeln.

In der Oper Ariadne auf Naxos tritt etwas Unvorhergesehenes ein, das der Komponist des Ariadne-Vorspiels als Katastrophe wahrnimmt: Kurz vor Beginn der Vorstellung entscheidet der Auftraggeber der Oper, dass dessen tragische Oper nun gleichzeitig mit einem fremden, lustigen Stück aufgeführt werden soll. Der Komponist ist nach dieser Ankündigung in einer Art Schockstarre. Er sieht die Reinheit seiner Kunst gefährdet. Wie beurteilen Sie seine Reaktion?

Er ist im negativen Sinne durch die unerwartete Situation überwältigt und sieht sich seiner Handlungsmöglichkeiten beraubt. Für ihn steht plötzlich alles grundlegend in Frage. Ex negativo lernt er aber nach dem anfänglichen Schock viel darüber, was Improvisieren ausmacht, nämlich etwas Unvorbereitetes für sich produktiv werden zu lassen. Das ist etwas, was wir in der Interaktion mit anderen Menschen immer wieder neu lernen.

In Ariadne ist es vor allem die Komödiantin Zerbinetta, die den Komponisten zu einer Zusammenarbeit ermutigt. An einem gewissen Punkt der Handlung sagt der Komponist sogar: «Ich sehe jetzt alles mit anderen Augen!» Die neue Situation hat ihn – zumindest für einen Moment – tatsächlich zu neuen Erkenntnissen gebracht.

Daran zeigt sich, dass Improvisieren ganz wesentlich heisst, nicht einfach nur auf einer bestimmten Idee zu beharren. Haben wir gelernt, zu improvisieren, wirft uns das Überraschende nicht aus der Bahn. Im Gegenteil: Es eröffnet uns Wege. Das gilt für jede soziale Krise, sei es in der Partnerschaft oder einem grösseren Rahmen wie der Politik. Sträuben wir uns gegen den Wandel, erreichen wir nur, dass wir den Kontakt zu dem, was uns umgibt, zu verlieren drohen. Wir müssen den Wandel produktiv machen.

In Ihrem Buch gehen Sie auf den sozialen Charakter der Improvisation ein. Sie sagen, dass durch Improvisation Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden können und alte Prägungen und Machtstrukturen hinterfragt werden. Im Vorspiel zur Ariadne erleben wir im Aufeinandertreffen der Figuren genau das: Plötzlich kommt Lebendigkeit ins Spiel!

Genau. Umgekehrt kann Improvisation jedoch auch eine gewisse Form von Unsicherheit erzeugen. Das kann man an der Figur des Komponisten sehr schön beobachten. Die Auseinandersetzung mit etwas, worauf ich nicht vorbereitet bin, und die Notwendigkeit, darauf zu reagieren, birgt das Risiko, dass ich etwas mache, was andere vielleicht unverständlich finden und worauf sie deshalb nicht eingehen. In der Jazzimprovisation kann das immer geschehen: Ich spiele etwas, doch die anderen machen nicht mit. Wir befinden uns hier auf unvorbereitetem Terrain. Das gehört zum sozialen Charakter der Improvisation. Das Soziale ist in der Improvisation unabgesichert. Das ist vielleicht – neben der Chance, die die Improvisation in sich birgt – die Kehrseite davon.

Der Untertitel Ihres Buches lautet: «Lob der Unsicherheit.» Aber Unsicherheiten halten wir heutzutage schlecht aus. In unserer durchgetakteten Welt streben wir nach grösstmöglicher Sicherheit. Alles muss vorbereitet sein. Ich möchte, dass mein Zug zur vorgesehenen Zeit ankommt.

Dazu gibt es auch die Gegengeschichte, denn gleichzeitig veranstalten wir Wildnis-Trainings oder geben uns auf eine abenteuerliche Art und Weise in Rollenspiele hinein. Oder man denke an die Weiterentwicklung der Künste der letzten Jahrzehnte in Bezug auf performative oder soziale Formen, an die immersiven Künste. Hier wird Unsicherheit geradezu kultiviert. Man begibt sich absichtlich in künstliche Situationen, in denen man tatsächlich zutiefst irritiert wird. Im Grunde beginnt man grosse Spiele der Unsicherheit miteinander.

Kommen Gesellschaften, in denen wenig Raum für Improvisation ist, schlechter voran als solche, die offener sind?

Ganz klar, das ist so. Nicht zuletzt bei Corona haben wir das gut gesehen. Wie Sie merken, vertrete ich die These, dass wesentliche Teile der Sozialisation damit zusammenhängen, dass wir improvisieren lernen und alle in einer gewissen Art und Weise bereits improvisieren können. Wo man glaubt, alles müsse stabil sein, wird es in ernsthaft herausfordernden Situationen problematisch. Wir müssen doch auch mit Dingen, auf die wir nicht gut vorbereitet sind, klarkommen. So sollte es für uns ein Wert sein, immer neu reagieren und lernen zu können. Ein solches Selbstverständnis tut uns gut.

Unterscheidet uns Menschen die Fähigkeit zur Improvisation von Künstlicher Intelligenz?

Es spricht viel dafür, das so zu sehen. Die KI ist ja eine rein statistische Sache und macht nichts weiter, als Wahrscheinlichkeiten zu prozessieren und daraus Lösungen abzuleiten. Man könnte nun sagen, dass die KI nur in dem Masse improvisieren kann, wie die grossen Datenmengen, mit denen sie gefüttert wurde, bereits improvisatorische Elemente enthalten haben. Und dennoch: Die Entwicklungen im Bereich der KI vollziehen sich derart schnell, dass man diesen generativen Mechanismen vielleicht eines Tages beibringen kann, sich so flexibel zu verhalten, wie wir das tun, wenn wir gut improvisieren.

In Ariadne auf Naxos gehen dank der Improvisation und der Zusammenarbeit aller Beteiligten schliesslich die ernste und die unterhaltende Kunst eine Symbiose ein, Tragödie und Komödie finden zusammen, das Schwere und das Leichte befruchten sich.

Das ist eine schöne Vision. Es ist charakteristisch für das Improvisieren, dass sich die klaren Grenzen von Gattungen und entsprechenden Ordnungen immer wieder verwischen. Insofern könnte man sagen, dass die Ariadne ein Stück über die Theorie des Improvisierens aus einer Metaperspektive ist. Mit dem Improvisieren geraten die Dinge ins Wanken und zeigen sich auf eine interessante Art und Weise in ihren tiefergreifenden Zusammenhängen.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass selbst das Komponieren ein Akt der Improvisation sei. In der Ariadne werden wir live Zeuge eines solchen Vorgangs: Kurz nachdem sich der Komponist über einen frechen Lakaien geärgert hat, kommt ihm ein musikalischer Gedanke, «er blitzt in ihm auf», wie er es formuliert, und dieser musikalische Gedanke festigt sich im Kopf des Komponisten später zu einer kleinen Melodie.

Wenn man an einem musikalisch-thematischen Material arbeitet, ist man zunächst nicht auf etwas festgelegt. Wie eine Komponistin oder ein Komponist die Durchführung eines Themas gestaltet, gibt das Thema nicht vor. Das ist ein improvisatorischer Vorgang. Ich meine damit nicht, dass man wie Chopin am Klavier etwas vor sich hin improvisiert und es nachher notiert, sondern Improvisation geschieht in der notierten Musik auch da, wo mit dem thematischen Material hart gerungen wird. Man sucht nach Lösungen, die nicht naheliegend sind. Die Stücke sind dann besonders gelungen, wenn die Lösungen tatsächlich vom Material her funktionieren. Natürlich darf man Komposition und Improvisation nicht einfach in einen Topf werfen. Aber es gibt auch im kompositorischen Schaffen Dimensionen der Kreativität, die starke improvisatorische Züge aufweisen.

Richard Strauss geht in seiner Oper noch einen Schritt weiter, indem er das improvisatorische Element bereits in die Partitur hineinwebt: Die grosse Koloraturarie der Zerbinetta klingt zum Beispiel sehr improvisiert, ist aber in höchstem Masse kunstvoll notierte Musik.

Das kennen wir ja auch von Orchesterkonzerten und den Solo-Kadenzen darin. In der Kunst der Kadenz ist dieses Wechselspiel zwischen notierter Musik und Improvisation immer wieder zu erleben. Auch da gilt das Ideal, es wie improvisiert klingen zu lassen, obwohl es eigentlich zutiefst ausgedacht ist, vom ersten bis zum letzten Ton.

Auch die Entstehungsgeschichte der Ariadne könnte man als eine Art Improvisation bezeichnen. Es gibt insgesamt vier Fassungen davon, zunächst 1912 als Oper, dann 1916 als Oper mit Vorspiel – das ist die Fassung, die wir spielen –, als Ballettmusik und Suite. Strauss und sein Textdichter Hofmannsthal haben jeweils auf spezifische Umstände und Erfahrungen reagiert. Das ist natürlich Improvisation über einen langen Zeitraum…

Ein perfektes Beispiel. Es gibt in der notierten Musik immer den Typus des Schaffenden, der ein für allemal alles wetterfest macht und danach kein Jota mehr ändert. Es gibt aber auch Komponisten wie Bruckner, der von seinen Sinfonien zahlreiche Fassungen hergestellt hat, weil er mit keiner wirklich zufrieden war und im Grunde immer weiter komponiert hat. Dieses Moment des Immer-Weiterarbeitens sieht man eben auch an der Ariadne.

Wir führen unser Gespräch einen Tag nach dem Finale der Fussball-Europameisterschaft. Im gesamten Turnier ging es viel um Taktik und Strategie, aber gerade in den Momenten, in denen die Topspieler improvisierten, fielen die Tore.

Das 1:0 im Finale zwischen Spanien und England fiel ja aus einer eher unwahrscheinlichen Situation heraus: Lamine Yamal, dieser Jungstar, hatte den Ball schon fast verloren, doch dann ging er in einer sehr raffinierten Art und Weise plötzlich nach links und flankte zu Nico Williams, der den Ball perfekt ins Tor schob. Daran erkennt man das reaktive und das interaktive Moment sehr deutlich. Im Grunde muss man schon eine Idee haben, was der andere potentiell machen wird, um richtig reagieren zu können.

Man muss perfekt aufeinander eingespielt sein, wie Zerbinetta und ihre Stegreif-Truppe in der Ariadne…

Man muss nicht nur eingespielt sein in dem Sinne, dass man die Spielzüge perfekt kennt. Man muss vor allem eine Idee haben, was die Mitspieler in einer unvorhergesehenen Situation machen. Bei so guten Spielern wie Williams und Yamal kommt das voll zum Tragen.

Georg W. Bertram ist Professor für Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Vor drei Jahren hat er gemeinsam mit dem Jazz-Journalisten Michael Rüsenberg das Buch «Improvisieren! Lob der Ungewissheit» veröffentlicht.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 114, September 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

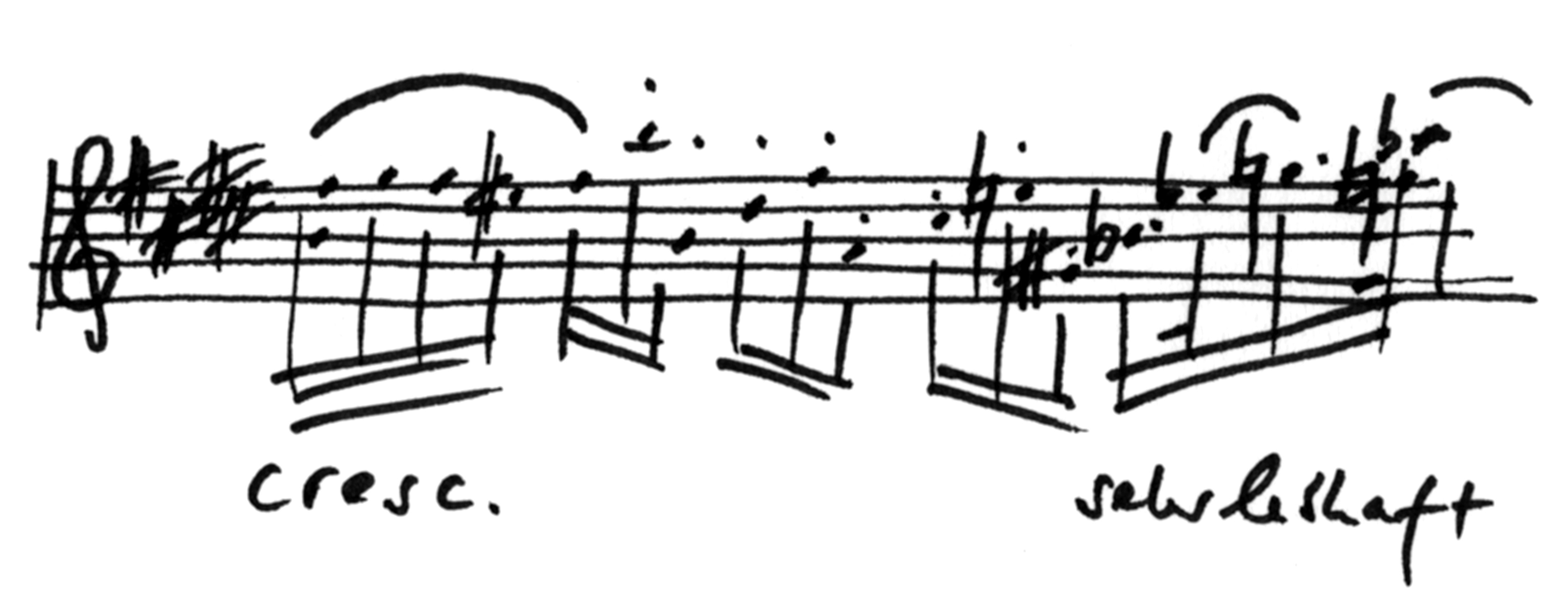

Auf dem Pult

Strauss ordnet in seiner Ariadne-Partitur seinen Figuren spezifische Instrumente zu. So ist das Harmonium Ariadne vorbehalten oder die Celesta Bacchus. Das Klavier wiederum – mein Part – ist eng mit der Figur der Zerbinetta und ihrer Commedia-dell’arte-Truppe verwoben. Zerbi- netta ist impulsiv, sprunghaft und trotzdem immer liebenswert, einfühlsam und anpassungsfähig wie ein Chamäleon. Sie hat tausend Ideen pro Minute, und so muss man im Zusammenspiel mit ihr waghalsige Manöver absolvieren, für die man Nerven wie Drahtseile braucht. Zerbinettas Koloraturarie im zweiten Teil, der eigentlichen «Oper», wird dann zu grossen Teilen vom Klavier begleitet. Es gibt hier extreme harmonische und stilistische Wechsel, Walzer, ein scherzhaftes Wiegenlied, Marsch, Rondo und Rezitativteile, bei denen sich die Gesangspartie in schwindelerregende Höhen schraubt. Einen Takt, der in der Komödiantenszene kurz nach dieser Arie im Klavier erklingt, liebe ich besonders. Zerbinetta erzählt hier von ihren zahlreichen Liebhabern und meint, zuweilen seien es sogar gleichzeitig zwei gewesen… Im Klavier erklingt dabei eine Stelle, die mich beim Spielen immer wieder komplett verblüfft zurücklässt, weil man sich danach fragt: Wie bin ich denn hier gelandet? Strauss springt im selben Takt mit einer quirligen «Geistesblitz-Figur» von H 7 nach Es-Dur, also acht Stufen des Quintenzirkels! Oder um es mit dem Musiklehrer in dieser Oper zu sagen: «Ich weiss nicht, wo mir der Kopf steht.» In einem Brief an seinen Librettisten Hugo von Hofmannsthal schrieb Strauss während der Entstehung der Oper einmal, Zerbinetta könne gerne ein Verhältnis mit dem Ariadne-Komponisten haben, sofern der Komponist «nicht zu porträtähnlich» mit Strauss selbst werde… Daran erkennt man wohl, wie sehr Strauss diese Figur mochte – genau wie ich!

— Ann-Katrin Stöcker

Fotogalerie

Ariadne auf Naxos

Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Ziyi Dai, die die Zerbinetta in Richard Strauss’ Oper «Ariadne auf Naxos» singtIch sage es mal so ist eine Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben

Ariadne auf Naxos

Synopsis

Ariadne auf Naxos

Vorspiel

Ein junger Komponist hat für eine festliche Soirée die tragische Oper Ariadne auf Naxos komponiert. Er ist ausser sich, als er von seinem Musiklehrer unmittelbar vor der Aufführung erfährt, dass der Auftraggeber des Werks entschieden hat, seinen Gästen im Anschluss an die Oper auch noch eine Komödie mit Tanzeinlagen zu präsentieren. Die Komödiantentruppe, bestehend aus Zerbinetta und ihren Partnern, ist bereits dafür engagiert.

Die Primadonna der Oper und die Komödianten treffen aufeinander. Während sich Zerbinetta und der Tanzmeister über die langweilige Oper lustig machen, beruhigt der Musiklehrer die Primadonna: Ariadne sei die Hauptattraktion des Abends. Da lässt der Herr des Hauses erneut eine Planänderung verkünden. Zum Entsetzen aller sollen aus Zeitgründen – und um den jämmerlichen Schauplatz der «wüsten Insel» Naxos zu bevölkern – nunmehr beide Stücke gleichzeitig gezeigt werden.

Der Komponist fühlt sich und seine Kunst verhöhnt und will gehen. Der Musiklehrer gibt zu bedenken, dass sie beide das Honorar dringend benötigen und die Launen des Auftraggebers wohl erdulden müssen. Auch der Tanzmeister empfiehlt dem Komponisten, die Oper durch Umarbeitungen zu retten. Er verweist auf die Improvisationskunst der Komödianten und beginnt, Zerbinetta über den Handlungsrahmen der Oper zu orientieren.

Als der Komponist die beiden unterbricht und das tiefere künstlerische Anliegen seiner Oper erläutert, ist Zerbinetta beeindruckt von der Leidenschaft und visionären Kraft des jungen Künstlers. Sie gesteht ihm, sich zuweilen genauso einsam zu fühlen, wie die von ihm geschaffene Figur Ariadne. Auch sie sehnt sich – entgegen ihrem Ruf als «ungetreue Zerbinetta» – nach der einen grossen Liebe. Der Komponist, von der jungen Frau hingerissen, sieht das Leben plötzlich in leuchtenden Farben. Doch das jähe Auftreten der Komödianten holt ihn in die Realität zurück mit der unmittelbar bevorstehenden Zerstörung seines Werkes durch die beginnende Aufführung.

Oper

Die Nymphen Najade, Dryade und Echo kommentieren Ariadnes trostlosen Zustand, die – von Theseus verlassen – in ihrer tiefen Trauer nur noch das Vergessen sucht. Den einzigen Ausweg, ihren Schmerz zu tilgen, sieht sie im Tod.

Vergeblich versuchen Zerbinetta und ihre Partner Harlekin, Brighella, Scaramuccio und Truffaldin, Ariadne aufzuheitern – doch Ariadnes Todeswunsch nimmt immer grössere Ausmasse an. Auch als Zerbinetta alleine mit ihr ist und sie mit der Aussicht auf eine neue Liebe trösten möchte, bleibt Ariadne ungerührt und zieht sich zurück. Schliesslich verkündet Zerbinetta ihr eigenes Lebensprinzip des steten Wandels und amüsiert sich mit ihren vier Verehrern, von denen letztlich Harlekin das Rennen macht.

Die Nymphen künden die Ankunft eines Gottes an: Es ist Bacchus, der gerade den Verführungskünsten der Zauberin Circe entkommen ist. Ariadne, berührt von seiner Stimme, glaubt in ihm den lange ersehnten Todesboten Hermes zu erkennen. Auch Bacchus, der anfangs fürchtet, bei Ariadne in die Fänge einer zweiten Circe geraten zu sein, fühlt sich von ihr angezogen. In der Begegnung und im gegenseitigen Missverstehen vollzieht sich jedoch bei beiden eine Verwandlung: Was den Künsten der Circe misslungen war, erlebt Bachus jetzt neu im Gefühl einer beginnenden Liebe. Auch Ariadne entdeckt ihre erneute Liebesfähigkeit – wie es Zerbinetta prophezeit hat.