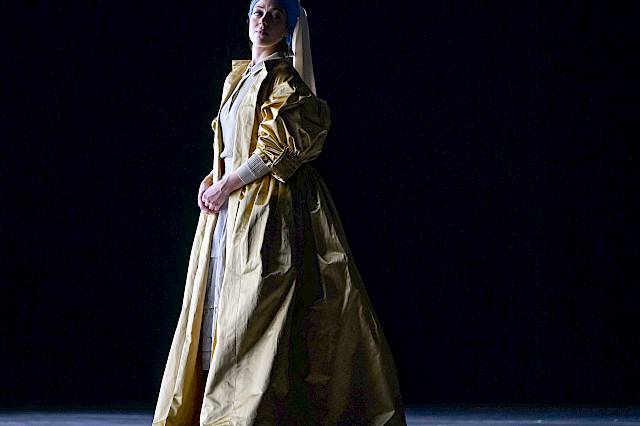

Girl with a Pearl Earring

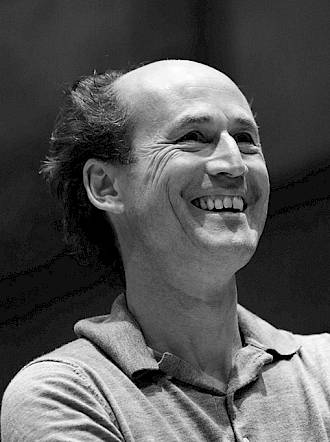

Stefan Wirth (*1975)

Libretto von Philip Littell nach dem gleichnamigen Roman von Tracy Chevalier (1999)

Uraufführung

In englischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 2 Std. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Die Einführungsmatinee findet am 20. März 2022 statt.

Mit freundlicher Unterstützung der Landis & Gyr Stiftung

Mit freundlicher Unterstützung von Pro Helvetia

Mit freundlicher Unterstützung der Ringier AG

Kompositionsauftrag von Opernhaus Zürich gefördert durch die

Gut zu wissen

Pressestimmen

«Musik, Gesang, Bühnenbild und Regie waren eine sinnliche Einheit. Wie eine grosse Choreografie, der man gebannt mit Ohren und Augen folgt.»

SRF Kultur, 04.04.22Wirth schafft «eine Musiksprache, deren Einfallsreichtum sich vor allem im Orchester niederschlägt.»

NZZ, 05.04.22Peter Rundel «sorgt dafür, dass wir nicht nur mehr sehen, sondern auch mehr hören, mehr fühlen, mehr verstehen.»

Tages-Anzeiger, 4.4.22«Hoch konzentrierte, perfekt gearbeitete Inszenierung von Ted Huffmann (Regie), Andrew Lieberman (Bühnenbild) und Franck Evin (Lichtgestaltung)»

faz, 7.4.22«The sell-out crowd at the world premiere of Girl with a Pearl Earring at the Opernhaus Zürich was a kind of milestone.»

bachtrack, 04.04.22

Interview

Radikale innere Zustände

Der Schweizer Komponist Stefan Wirth hat eine neue Oper für das Opernhaus Zürich geschrieben, die am 3. April ihre Uraufführung erlebt. Sein «Girl with a Pearl Earring» spielt in der Welt des holländischen Malers Jan Vermeer und erzählt die fiktive Geschichte der jungen Frau, die auf Vermeers berühmtem Gemälde «Mädchen mit einem Perlenohrring» zu sehen ist.

Stefan, Girl with a Pearl Earring ist deine erste grosse Oper. Was hattest du dir vorgenommen, als du anfingst zu schreiben? Welchem selbstgestellten Anspruch wolltest du auf jeden Fall gerecht werden?

Sie sollte einen Sog entwickeln, dem man sich nicht entziehen kann. Das war mir am wichtigsten, denn das macht für mich eine gute Oper aus.

Und was sollte sie auf keinen Fall werden?

Verzopft und altmodisch. Sie sollte aber andererseits auch kein abstraktes Konstrukt werden, in dem man sich für die Figuren nicht mehr interessiert. Ich wollte, dass die Oper auf einer Geschichte aufbaut, aber radikale innere Zustände aufsucht.

Manche Komponistinnen und Komponisten deiner Generation halten die Oper grundsätzlich für eine abgelebte Form, der man nichts Neues mehr hinzufügen kann. Wie ist das für dich?

Ich habe ein Problem damit, wenn die Forderung nach Neuem gegen das Tradierte in Stellung gebracht wird. Mich interessiert nämlich vieles in der Musik, und wenn mich etwas packt, steige ich ein, egal aus welcher Zeit oder aus welchem Genre es stammt. Ich halte mich als Komponist nicht nur in einem, woran auch immer fest gemachten Jetztmoment auf und bewohne mit meinen Hörgewohnheiten gewissermassen die gesamte Musikgeschichte. Und gerade was die Oper angeht, habe ich Lust, mich auf den vermeintlichen Anachronismus der Form einzulassen. Deshalb habe ich mir auch ein – auf den ersten Blick – konventionelles literarisches Sujet ausgesucht. Ich nutze das als Plattform, um von dort aus zu Neuem aufzubrechen. Wenn man eine Oper schreiben will, muss man viele Konventionen akzeptieren. Man kann sie alle abräumen, das ist überhaupt kein Problem, ich mache das bei anderen kompositorischen Arbeiten auch, aber dann ist es keine Oper mehr.

Es gab Zeiten im 20. Jahrhundert, in denen es verpönt war, mit zeitgenössischer Oper überhaupt noch Geschichten erzählen zu wollen. Sind die endgültig vorbei?

Absolut. Dieses Traditionsverbot der Moderne ist abgeräumt. Wobei ich finde, dass diese heroische Zeit der Neuen Musik mit ihren Dogmen heute fast schon zu sehr diffamiert wird. Sie hat grossartige Werke und kompositorische Möglichkeiten hervorgebracht, die bis heute noch nicht ausgeschöpft sind. Man kann immer nur wieder staunen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber natürlich hat eine ausschliessende Ästhetik in den Zeiten der Globalisierung und der kulturellen Öffnung ausgedient. Heute bewegt sich die Gegenwartsmusik in einem grossen ästhetischen Freiraum. Ich versuche den zu nutzen, ohne so zu tun, als hätte es das 20. Jahrhundert nicht gegeben, denn das ist immer noch die Musik, die ich am meisten höre. Wir Komponisten können uns aus allen Epochen und existierenden Traditionen und künstlich erschaffenen Welten etwas bauen. Wichtig dabei ist, dass wir nicht dem Mainstream folgen und Erfolgsumfragen bedienen müssen. Das ist immer schwerer zu vermitteln. Aber es ist die Basis: Autorenmusik. Die ungebundene Recherche einer Autorin, eines Autors oder eines Kollektivs bleibt das einzige ästhetische Kriterium für die Gegenwartsmusik.

Der Stoff, den du für deine Oper gewählt hast, war kommerziell sehr erfolgreich. Erwuchs daraus kein Problem für dich? Der Roman der amerikanischen Schriftstellerin Tracy Chevalier war ein Bestseller, er wurde mit dem Hollywood-Star Scarlett Johansson verfilmt. Und du schreibst eine Oper, die sich freimacht von dem Erfolg und nur, wie du es nennst, deiner Recherche folgt?

Am Anfang, als wir uns um die Rechte bemühten, war es schwierig, weil da zwei Welten und völlig unterschiedliche Arten zu denken aufeinanderprallten. Der Agent von Tracy Chevalier war Feuer und Flamme für die Idee, den Stoff zu vertonen und sagte: Super, das bringen wir an den Broadway und spielen es im Londoner Westend. Können Sie mir nicht schon mal zwei, drei Songs schicken, damit ich einen ersten Eindruck davon kriege? Und ich musste sagen: Sorry, damit kann ich nicht dienen, mir schwebt etwas anderes vor. Das Opernhaus hat dann bei den Verhandlungen um die Rechte deutlich machen können, dass sich kommerzielle Hoffnungen bei einer Opern-Uraufführung kaum erfüllen werden und es aus schliesslich um die Ermöglichung von Kunst geht. Man spürte auch den Unterschied im Kulturverständnis zwischen der angelsächsischen Welt und dem alten Europa. Aber wir bekamen die Rechte. Das haben wir vor allem Tracy Chevalier zu verdanken, die die Art des Projekts verstanden und sehr unterstützt hat.

Wie bist du auf den Stoff gekommen?

Das Opernhaus hat mich gefragt, ob es einen Stoff gibt, den ich gerne vertonen würde. Ich sass im Garten, habe darüber nachgedacht und plötzlich fiel mir dieses Buch ein, das ich vor Jahren gelesen hatte – Girl with a Pearl Earring. Das war’s! Ich bin bei der spontanen Idee geblieben. Ich kenne das vom Komponieren, es braucht diesen einen intuitiven Moment, in dem man spürt: Hier liegt etwas verborgen, das sich auszuloten lohnt, und von der ersten Note an spürst du, dass das Projekt möglich ist.

Diese Intuition hat dich auch später nicht mehr getrogen?

Nein, grundsätzlich habe ich das nicht mehr in Frage gestellt, obwohl es natürlich auf dem Weg schwierige Phasen gab. Sehr wichtig war die enge Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Librettisten Philip Littell, der genau verstanden hat, worum es mir geht und mit mir gemeinsam das Formgerüst geschaffen und einzelne Szenen auch immer wieder umgearbeitet hat.

Was braucht ein literarischer Stoff, damit er sich für eine Oper eignet?

Er muss Raum lassen für Musik. Das Buch spielt in der Welt des holländischen Malers Jan Vermeer. Es geht um das Betrachten von Bildern und Menschen und was der Anblick in den Betrachtern auslöst. Es geht um intensivierte Wahrnehmung, um Beziehungsspannungen, um Unausgesprochenes, aber umso stärker Empfundenes. Da höre ich sofort Musik.

Schon beim Lesen des Romans?

Bestimmte Akkorde und Klangtexturen habe ich schon bei der Lektüre gehört.

Tracy Chevalier erzählt eine fiktive Geschichte um die Entstehung von Vermeers Gemälde Mädchen mit einem Perlenohrring. Sie geht der Frage nach, wer das junge Mädchen auf dem berühmten Bild ist und in welchem Verhältnis es zum Maler stand. Sie entwickelt eine Geschichte ohne spektakuläre äussere Ereignisse. Was geschieht, passiert klandestin. Ist es gut für eine Oper, wenn die literarische Vorlage handlungsarm ist?

Das ist sehr gut. Ich will ja nicht zum Sklaven des Plots werden. Interessant wird es doch in der Oper immer erst dann, wenn die Handlung still steht, wie etwa im berühmten Quartett, in dem Verdi die Zeit plötzlich anhält und alle Protagonisten gleichzeitig ihre sehr unterschiedlichen Gefühle nach aussen kehren.

Im Zentrum des Stoffes steht die Dienstmagd Griet. Sie ist das Mädchen mit dem Perlenohrring. Wer ist diese Griet? Was macht sie interessant für dich?

Tracy erzählt die Geschichte aus Griets Perspektive. Es ist ihre Sicht auf die Welt, die in dem Buch zum Ausdruck kommt. Sie wird zwar von Vermeer gemalt, aber sie entwirft bei Tracy auch ein Bild von Vermeer. Darum habe ich auch als Komponist quasi durch ihre Augen geblickt. Griet ist eine Figur mit vielen Facetten. Sie hat die Dienstmagdstelle im Haus der Vermeers wider Willen angetreten, weil ihre Familie in Not geraten ist. Als Bedienstete muss sie mit harter Arbeit, Schikane und Belästigung klarkommen. Gleichzeitig hat sie eine extrem wache Beobachtungsgabe. Sie ist hochbegabt und eine Seelenverwandte Vermeers. Sie hat den künstlerischen Blick und assistiert ihm, indem sie seine Farben herstellt. Gleichzeitig ist sie unglaublich geschickt darin, die Psychologie der Menschen und Machtverhältnisse in dem Haus zu durchschauen. Am Ende findet sie ihren Weg durch dieses Labyrinth und kann alle Bedrohungen, die mal subtiler, mal weniger subtiler Natur sind, abwenden. Sie ist eine stille Heldin, mit der man sich gut identifizieren kann.

Und wer ist Vermeer?

Er ist die Blackbox. Das ganze Stück basiert darauf, dass man nicht weiss, wer er ist. Das ist ja auch bei der historischen Figur der Fall: Man weiss nicht viel über das Leben des Malers Jan Vermeer. Im Buch kommt er mir manchmal vor wie ein Gott, der nicht anwesend ist, den man aber spürt. Er existiert ausschliesslich in seiner Kunst. Deshalb hat Tracy auch so viel von ihr eingefangen. Vermeer scheint eine warme Seele zu haben, immerhin schützt er Griet. Aber er kann auch kalt und unbeteiligt wirken. Man weiss es nicht. Als der Librettist Philip Littell und ich erfahren haben, dass Thomas Hampson die Rolle übernimmt, haben wir darüber diskutiert, ob man ihm nicht eine grosse Arie komponieren sollte. Aber wir kamen zu dem Schluss, dass dieser Vermeer seine Gefühle nicht offenbart, indem er eine Arie singt. Er ist die grosse Leerstelle. Mich fasziniert an Vermeers Kunst auch, welche Bedeutung den Objekten in seinen Bildern zukommt, wie sinnlich und liebevoll sie von ihm in den Blick genommen werden. Sie sprechen. Es scheint, als interessiere er sich mehr für den drapierten Samtstoff als für die Frau am Cembalo. Da entsteht ein Sog jenseits der Figuren, den ich für die Oper nutzen wollte.

Wie ist das Verhältnis zwischen Griet und Vermeer?

Das ist das grosse Thema. Ist es ein kühles Angestelltenverhältnis? Ist es die Kunstbeziehung zweier Seelenverwandter? Oder doch eine Liebesgeschichte? Vielleicht sucht Griet in Vermeer ihren Vater, der auch Künstler war und durch einen Unfall erblindet ist. Vielleicht sieht Vermeer in Griet die junge Frau, die Eros in sein Leben bringt. Ist das Verhältnis der beiden geprägt von Einvernehmlichkeit oder missbräuchlich? Es gibt ein grosses Spektrum in dieser Beziehung, und ich habe versucht, alles gleichzeitig zu erzählen.

Eine Tat von grosser symbolischer Bedeutung gibt es im Roman dennoch: Das Stechen der Ohrlöcher. Griet muss die Perlenohrringe von Vermeers Ehefrau tragen. Erst dadurch erfährt das Bild seine Vollendung.

Ja, das ist der einzige Augenblick, in dem er sie berührt und ihr etwas antut.

Sie bittet ihn, das Ohr zu durchstechen.

Genau. Beim ersten Ohrloch will sie es. Man könnte sagen, es ist die Vereinigung der Liebenden mit ihrer Zustimmung. Aber Vermeer besteht darauf, dass auch das zweite Ohr durchstochen wird, das auf dem Bild gar nicht zu sehen ist. Griet sieht das nicht ein. Er zwingt sie. Solche vielschichtigen Momente lassen sich durch Musik natürlich gut erzählen.

Was folgte kompositorisch für dich aus der Wahl dieses Stoffes?

Philip Littell hat im Libretto eine Abfolge von vielen Miniszenen – fast könnte man sagen – Genrebildern geschaffen, die auch im Roman schon so angelegt sind. Sie öffnen wie in der Malerei des 17. Jahrhundert kleine Fenster in eine intime Welt. Diese Struktur gibt mir die Möglichkeit, was den Stil angeht, zu variieren, die Farben, den Ton, die Atmosphäre immer wieder zu ändern.

Deine Partitur spielt mit der Verschränkung von Sichtbarem und Imaginiertem, Realem und Erinnerten, Anwesenheit und Abwesenheit.

Gerade dieses Changieren macht die Kunstform Oper ja stark. Wir hatten anfangs überlegt, ob man mein Stück als Doppelabend mit Béla Bartóks Herzog Blaubarts Burg kombinieren soll, bevor klar war, dass es dafür zu lang sein würde. Es gibt Parallelen zwischen Blaubarts Welt, seinen Zimmern, dem Verborgenen dahinter und diesem Haus von Vermeer.

Hat dich die Malerei Vermeers beim Komponieren inspiriert?

Wenn man eine Oper schreibt, muss man eine Welt erschaffen, und da ist der transzendente Realismus von Vermeer schon eine enorme Anregung. Er malt die Sachen, die da sind, wie ein Fotograf, und gleichzeitig erfahren sie eine Überhöhung. Man kommt durch seine Bilder direkt zu Musik. In den Kosmos von Vermeer einzutauchen, Stimmungen zu hören, surreale Räume zu schaffen – das hatte für mich Potenzial auch im Sinne eines zeitgenössischen Komponierens. Ich habe beispielsweise versucht, Formen zu konstruieren, die aus der Maltechnik von Vermeer abgeleitet sind. Die ist wirklich faszinierend. Man nimmt an, dass er die Camera obscura, also diesen ersten «Fotoapparat», benutzt hat, um die Szenen mit einem unglaublichen Realismus abbilden zu können. Gleichzeitig wählt er einen ganz eigenen Weg, von der Farbe zur Figur zu kommen. Er arbeitet mit Farbaufträgen, schichtet sie auf der Leinwand und irgendwann erscheint die Figur. Sie ist nicht gezeichnet und entsteht daraus wie die Farben aufgetragen werden. In meiner Oper gibt es eine grosse Malszene, das ist der Moment, in dem Vermeer das Mädchen mit dem Perlenohrring malt. Ich habe diese Szene als eine rein instrumentale Szene angelegt und mich von der Vermeerschen Maltechnik inspirieren lassen. Es gibt zunächst nur eine leere Akkord-Leinwand. Dann legt sich eine Farbe darüber, dann die nächste, immer noch ohne Figur. Es kommen einzelne Klang Punkte hinzu, und langsam beginnt die Figur sich abzuzeichnen aus einzelnen Tönen, die aus Akkordschichten gefiltert werden.

Oper lebt vom Gesang. Fiel es dir leicht für Stimmen zu schreiben?

Die Gesangslinien perfekt zu schreiben, war mir extrem wichtig. Es hat mich selbst ein wenig überrascht, wie sehr mich diese Aufgabe eingenommen hat. Ich habe die Phrasen immer wieder überarbeitet, hier noch einen Ton geändert, sie dort ein Viertel früher beginnen lassen, und erst als wirklich alles auf den Punkt war, kam die Emotion, so wie ich sie wollte.

Du bist also auf den Spuren Bellinis gewandelt?

lacht Ein bisschen. Sonst bin ich eher der strukturalistische Typ. Eine vollendete vokale Linie zu schreiben, ist ein Handwerk, das in der zeitgenössischen Musik kaum mehr gepflegt wird. Du kannst heute in der Horizontalen jeden Ton schreiben, den du willst. Das ist das Erbe der Atonalität. Aber ich wollte diese Herausforderung, perfekte vokale Linien zu schreiben, bei dieser Oper unbedingt meistern. Dieser Anspruch hat im Komponierprozess bei mir alles andere überlagert.

Du wusstest, für welche Sängerinnen und Sänger unserer Produktion du schreibst. Hat dich das beflügelt?

Extrem. Das Instrument zu kennen, für das man komponiert, war sehr hilfreich und hat auch meine kompositorischen Entscheidungen beeinflusst. Bei Laura Aikin beispielsweise habe ich gemerkt, ich muss es schwer machen, sie langweilt sich sonst zu Tode. Ich hätte ihre Partie nicht so geschrieben, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es für sie ist. Ich wollte die Möglichkeiten ihrer Stimme ausschöpfen. Das gilt ebenso für Lauren Snouffer, die die Partie der Griet singt, für Thomas Hampson als Vermeer und alle anderen.

Das Gespräch führte Claus Spahn

Stefan Wirth passt in keine Stil- Schublade. Der Zürcher Komponist nennt die Franzosen Maurice Ravel, Olivier Messiaen und Gérard Grisey ebenso wie den Amerikaner Charles Ives, wenn man ihn nach seine Referenz-Komponisten fragt. Neben dem Komponieren verfolgt er eine Pianisten-Laufbahn mit einer Vorliebe für sperrig-virtuoses und zeitgenössisches Repertoire. Als Theatermusiker hat er mit Christoph Marthaler und Frank Castorf gearbeitet. Girl with a Pearl Earring ist seine erste abendfüllende Oper.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 91, April 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Drei Fragen an Andreas Homoki

Herr Homoki, welche Bedeutung haben Uraufführungen für ein Opernhaus?

Sie sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es gab Zeiten, in denen man nur zu Uraufführungen in Opernhäuser ging. Das Phänomen, dass die Theater existierende Werke immer wieder aufführen, ist erst im 19. Jahrhundert entstanden. Heutzutage halten die Bühnen zwar in erster Linie das Repertoire von Monteverdi über Verdi und Wagner bis Bernd Alois Zimmermann lebendig, aber wir haben auch eine Verantwortung, in die Zukunft des Musiktheaters zu investieren. Die nehmen wir hier in Zürich ernst. Regelmässige Uraufführungen gehören zu unserem fest vereinbarten Leistungsauftrag.

Wie ist die Idee entstanden, den Schweizer Komponisten Stefan Wirth mit einem Opernauftrag zu betrauen?

Wir hatten vor einigen Jahren entschieden, Kompositionsaufträge speziell an die Schweizer Musikszene zu vergeben, die dann im kleineren Format auf unserer Studiobühne zur Uraufführung kommen sollten. Zwei neue Werke haben wir in dieser Reihe realisiert. Die dritte wäre Stefan Wirths Oper gewesen. Aber was er sich vorgenommen hat, wuchs in unseren Gesprächen deutlich über das Format einer Kammeroper hinaus, und da wir den Stoff und das kompositorische Temperament von Stefan Wirth sehr überzeugend fanden, haben wir beschlossen, die Uraufführung auf der Hauptbühne zu präsentieren. Die fiktive Geschichte über den Maler Vermeer und das von ihm porträtierte Mädchen mit dem Perlenohrring, die die amerikanische Schriftstellerin Tracy Chevalier in ihrem BestsellerRoman erzählt, ist sehr attraktiv. Es war nicht leicht, die Rechte dafür zu bekommen, weil es ein Stoff ist, der auch schon prominent verfilmt wurde. Die Begehr lichkeiten, was künstlerische Mitsprache und kommerzielle Verwertung angeht, waren von Seiten der Agenten zunächst gross. Aber die Schriftstellerin Tracy Chevalier selbst hat dann verstanden, dass wir hier kein Musical auf die Bühne bringen wollen, sondern avanciertes Musiktheater. Sie hat das Projekt sehr unterstützt. Die Produktion ist durch die Corona-Pandemie noch einmal in schwierige Fahrwasser geraten, als sie zum ursprünglich geplanten Termin im Mai 2020 wegen des Lockdowns nicht stattfinden konnte. Wir konnten unser Girl aber zum Glück samt aller Engagements in die jetzt laufende Spielzeit verschieben, denn gerade eine Uraufführung will man natürlich auf keinen Fall absagen. Ich bin sehr glücklich, dass wir das nun doch noch hinkriegen.

Was kann eine Direktion zum Gelingen einer Uraufführung beitragen?

Sie muss das neue Werk in allen Phasen der Entstehung sorgfältig begleiten, Schwierigkeiten aus dem Weg räumen und die Realisierbarkeit im Blick haben. Aber das Wichtigste ist, dass man dem Künstler, dem man einen solch grossen Auftrag erteilt, Vertrauen schenkt und ihm die Freiheit gibt, das zu machen, was er sich vorgestellt hat. Darüber hinaus stehen wir natürlich in der Verantwortung, so eine Uraufführung seriös und möglichst hochkarätig zu besetzen. Ich denke, dass uns das bei Girl with a Pearl Earring gelungen, ist, denn wir konnten Thomas Hampson für die Rolle des Malers Vermeers gewinnen und haben mit Lauren Snouffer eine junge, hochbegabte Sopranistin für die Hauptrolle der Dienstmagd Griet engagiert. Die von mir besonders geschätzte Laura Aikin ist als Vermeers Gattin dabei. Ted Huffman ist genau der richtige Regisseur für diesen, unter einer stillen Oberfläche brodelnden Stoff, und unser Uraufführungsdirigent Peter Rundel ist ein Koryphäe im Umgang mit Partituren, die noch nie gespielt wurden.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 91, April 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Diese wird in den nächsten Monaten sehr viele Einsätze haben, da fast alle Neuproduktionen auf ihr spielen: Girl with a Pearl Earring, Rheingold, Le nozze di Figaro, Walküre, das Ballett Nachtträume, Barkouf und Alice im Wunderland. Dazu kommen noch die Wiederaufnahmen von Dornröschen, Lucia di Lammermoor, Tristan und Isolde und Die Entführung aus dem Serail. Es ist also Zeit, ihr eine Kolumne zu widmen.

Wenn unsere Drehscheibe im Einsatz ist, hat sie einen Durchmesser von 15 m. Sie fragen sich jetzt sicher, wie sich um alles in der Welt bei einer Drehscheibe der Durchmesser ändern soll – dazu komme ich gleich. Sie kann sich lautlos unendlich langsam bewegen, doch wenn sich die 15 Tonnen schwere Scheibe schnell drehen soll, wird es laut: Die Scheibe klingt dann wie ein startendes Flugzeug. Ich musste mir allerdings sagen lassen, dass ich masslos übertreibe. Nicht übertrieben ist jedoch, dass man sie bei der maximalen Geschwindigkeit während musikalisch eher lauter Stellen auch noch in der letzten Reihe gut hören kann. Das Besondere an unserer Scheibe ist, dass sie nicht da ist, wenn man sie nicht braucht: Die Scheibe ist in eine 16 x 16m grosse Fläche auf Rollen eingebaut, den Drehscheibenwagen, der auf unserer Bühne vor- und zurückfahren kann. Wenn man die Scheibe nicht braucht, fahren die Maschinisten den Wagen bis an die Rückwand der Bühne zurück. Da die Scheibe so gross ist, steht dann der vordere Teil des Drehscheibenwagens noch voll auf der Bühne. Um sie komplett von der Hauptbühne zu bekommen, löst die Bühnentechnik mit einem mehr als einen Meter langen Monsterschraubenschlüssel die Verbindungsschrauben entlang der Mittelachse der Scheibe und des Drehscheibenwagens. Nun sind die Drehscheibe und der Drehscheibenwagen in zwei Teile geteilt. Der Boden unter dem hinteren, an die Rückwand geschobenen Teil wird nun so tief abgesenkt, dass wir den vorderen Teil des Drehscheibenwagens mit dem vorderen Teil der Drehscheibe auf den hinteren Teil fahren können. Nun liegt unsere Scheibe in zwei Teile zerlegt auf der Hinterbühne, und man nimmt sie nicht mehr wahr, da sie auf Bühnenniveau abgesenkt ist.

Angetrieben wird die Drehbewegung von zwei Motoren, die in den vorderen Drehscheibenwagen eingebaut sind. Die Motoren treiben über ein Getriebe je zwei Reifen an, die an den Rand der Scheibe gedrückt werden und so die Scheibe drehen. Unsere Steuerung erlaubt es, beliebig viele Drehungen in alle Richtungen zu machen und auf jeder beliebigen Position anzuhalten. Aus technischer Sicht sind dabei nicht die schnellen Bewegungen problematisch, sondern die lautlosen, ganz langsamen: Bei den schnellen Bewegungen drehen sich die Motoren ausreichend schnell, um sich selbst kühle Luft zuzufächern. Drehen sie sich sehr langsam, gibt es keinen Luftzug, und die Motoren laufen heiss und schalten sich dann ab. Damit das nicht geschieht, stellen unsere Maschinisten kleine Ventilatoren in den Drehscheibenwagen, die den Motoren frische Luft zuführen.

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 91, April 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Interview

Ted Huffman, nach Puccinis Madama Butterfly inszenierst du am Opernhaus Zürich nun die Uraufführung von Stefan Wirths Oper Girl with a Pearl Earring. Was machst du lieber: das Repertoire neu befragen, oder neue Stücke kreieren?

Wenn wir wollen, dass die Oper als Kunstform überlebt, dann müssen wir mindestens so viele neue Werke auf die Bühne bringen wie Repertoirestücke. HälfteHälfte fände ich ein gutes Gleichgewicht. Ich habe selber immer wieder an Uraufführungen mitgearbeitet, nicht nur als Regisseur, sondern auch als Librettist. Es ist schön zu sehen, dass die Anzahl neuer Werke während der Zeit, in der ich am Theater arbeite, enorm gewachsen ist und dass auch das Publikum mitwächst. Ich verbringe viel Zeit damit, neue Stücke zu kreieren und mag diese Arbeit sehr! Aber natürlich liebe ich auch das Repertoire. Ich glaube nicht, dass ich mich für das eine oder das andere entscheiden könnte.

Stefan Wirths Oper Girl with a Pearl Earring trägt den Titel eines berühmten Gemäldes von Jan Vermeer. Welche Bedeutung hat dieses Porträt für die Oper?

Die junge Frau, die auf Vermeers Gemälde zu sehen ist, blickt den Künstler an, der sie porträtiert. Ich glaube, dass dieser Blick den Betrachter fesselt, weil er so komplex ist: es drückt sich darin Aufregung aus, Angst, aber auch eine Energie, die etwas über das Verhältnis zwischen dem Künstler und der abgebildeten Frau erzählt. Dieses Gemälde ist einzigartig unter Vermeers Werken, weil es im Gegensatz zu seinen anderen Bildern, die oft einen grösseren Raumausschnitt zeigen, ganz auf das Gesicht fokussiert ist. Es wirkt sehr persönlich. Über die historische Entstehung dieses Gemäldes wissen wir nichts. Die Autorin Tracy Chevalier hat aber vom Bild ausgehend eine Geschichte erfunden, die auch in Stefans Oper erzählt wird.

Worum geht es?

Erzählt wird die Geschichte von Griet, einem Mädchen aus einer unvermögenden Familie, die im Haushalt des Malers Jan Vermeer als Dienstmagd angestellt wird. Dort wird sie mit den harten Realitäten der damaligen Zeit, des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden, konfrontiert. Sie erfährt, was es bedeutet, eine Frau aus der unteren Gesellschaftsschicht zu sein. Griet muss lernen, mit den Umständen in Vermeers Haus zu leben. Es ist ein Haushalt mit vielen Kindern, und Vermeers Frau Catharina erwartet schon das nächste. Griet hat aber auch die Aufgabe, im Atelier von Vermeer sauber zu machen, wo sie einer ganz anderen Welt begegnet: derjenigen der klaren Formen, des Lichts und der Farben. Vermeer entdeckt, dass Griet ein gutes Auge für seine Arbeit hat, und er lässt sie daran teilhaben. So entwickelt sich eine intime Beziehung zwischen den beiden. Je weiter die Handlung voranschreitet, desto klarer wird aber, dass Griet und Vermeer in der realen Welt keine Beziehung führen können. Sie können sie nur im Atelier haben, in dem es keine gesellschaftliche Struktur gibt. Auf der Ebene der Kunst können sie sich als Gleichberechtigte begegnen, und in einer Szene erkennt man, dass Griets ästhetisches Urteilsvermögen dasjenige von Vermeer sogar übertrifft.

Tracy Chevaliers Roman schildert diese Geschichte äusserst detailreich. Der Regisseur Peter Webber hat den Roman mit Scarlett Johansson und Colin Firth in den Hauptrollen nah an einer möglichen historischen Realität verfilmt. Was kann eine Oper dem hinzufügen, und wie setzt du dich als Regisseur von diesem prominenten Film ab?

Ich muss gestehen, dass ich den Film nicht gesehen habe. Absichtlich. Ich wollte ihn nicht in meinem Kopf haben. Diese Geschichte als Oper zu erzählen, finde ich deshalb interessant, weil Musik und Psychologie sehr eng miteinander verbunden sind. In Tracy Chevaliers Roman gibt es wenig Dialog, dafür sehr viele Momente, in denen die Erzählung Griets innere Gedankenwelt wiedergibt. Ich glaube, dass dieser innere Monolog, in dem es um psychologische Strukturen, aber auch um ästhetische Überlegungen geht, auch für Stefans Musik entscheidend waren. Mich inspirieren sie jedenfalls zur Inszenierung: Eine Bühne ist für mich immer ein Raum, der Gedanken darstellt, nicht nur äussere Schauplätze. Gleichzeitig möchte ich aber auch, dass die Vorstellungskraft des Publikums angeregt wird, über die Orte des Geschehens nachzudenken, sie sich vorzustellen. Auf der Bühne wird also nicht eine Strasse in Delft zu sehen sein, aber es wird verschiedene Hinweise geben, die der Vorstellungskraft eine Richtung vorgeben.

Waren die Gemälde von Vermeer eine wichtige Inspiration für deine Inszenierung?

Auf jeden Fall. Ich kann mich gut erinnern, wie ich während einem Austauschsemester in London zum ersten Mal Gemälden von Vermeer begegnet bin. Es war in der National Gallery in einem sehr kleinen Eckzimmer. Vermeers Bilder lassen einen tatsächlich innehalten. Ich finde, dass darin eine grosse formale Klarheit und tiefe Menschlichkeit aufeinandertreffen. Man meint, den Geist des Künstlers zu fühlen. Genauso wenig, wie ich ein historisches Setting auf die Bühne bringen möchte, interessiere ich mich aber dafür, Vermeer-Bilder nachzustellen oder abzubilden. In meiner Inszenierung versuche ich, der Gedankenwelt Griets zu folgen und lasse bewusst Szenen entstehen, die ich dann auch wieder dekonstruiere. Die Menschen, Tische und Stühle möchte ich dabei genauso durchdacht platzieren, wie Vermeer das in seinen Gemälden macht. So will ich das Publikum dazu bringen, über Form und Geometrie nachzudenken.

Form spielt in deiner Regiearbeit eine grosse Rolle, das hat schon deine Madama Butterfly gezeigt. Susan Sontag hat in ihrem Essay Against Interpretation in den 1960er Jahren einmal sehr dafür plädiert, sich weniger mit dem Inhalt aufzuhalten und dafür die Form von Kunstwerken sichtbar zu machen. Ist das ein Ansatz, der dich geprägt hat?

Dieses Thema ist, wie du sagst, nicht neu. Aber ich finde, dass wir, die Opern machen, darüber nachdenken und sie besuchen, uns auch heute mit dieser Frage beschäftigen sollten. Ich bin sehr daran interessiert, durch die Form zu sprechen. Und eine Oper, die im Umfeld eines Künstlers spielt, der sich intensiv mit Fragen der Optik, der Geometrie und der Perspektive auseinandergesetzt hat, kommt mir da natürlich sehr entgegen. Ich nähere mich den Dingen auch oft durch die Form, wenn ich selber schreibe. Stark formalisierte Stücke wie beispielsweise Sarah Kanes 4.48 Psychose, das ich auch als Kammeroper von Philip Venables zur Uraufführung gebracht habe, haben mein Theaterverständnis geprägt.

Wie bereitest du dich jeweils auf Uraufführungen vor? Oft muss ja über die Inszenierung nachgedacht werden, bevor das Stück überhaupt fertig vorliegt.

Bei Stefans Oper hatte ich ein bisschen mehr Zeit, da diese Oper schon vor zwei Jahren auf die Bühne gelangen sollte. Und das Haus hat mir eine Aufnahme mit Klavier und markierten Singstimmen zur Verfügung gestellt. Das war eine grosse Hilfe. Aber Stefans Musik lebt natürlich stark von den strukturell ausgefeilten Klängen, die erst durch das Orchester hör- und erlebbar werden. Drei Wochen vor der Uraufführung weiss ich also noch immer nicht genau, wie das Stück klingen wird und freue mich sehr, bald eine Orchesterprobe zu hören. Allerdings wurde ich als Regisseur sehr früh in das Projekt hereingelassen und hatte die Möglichkeit, mich intensiv mit Tracy Chevalier, Stefan Wirth und dem Librettisten Philip Littell auszutauschen. Es war ihnen wichtig, dass die Bühne kein realistischer Ort, sondern eine abstrahierte Umgebung ist. Das kam meiner Idee von Theater glücklicherweise sehr entgegen. Ich glaube, es ist auch richtig, dass Musik sich dem Verständnis zunächst entzieht, dass sie sich abstrakt anfühlt. Man muss sich ihr dann annähern. Jetzt, wo ich mit Stefans Musik von Tag zu Tag vertrauter werde, gefällt mir die Art und Weise, wie er die Gedanken der Figuren reflektiert, sehr gut.

Als ich zum ersten Mal von Stefans Idee hörte, eine Oper aus dem Stoff Girl with a Pearl Earring zu machen, war ich ein bisschen skeptisch. Oberflächlich gesehen, geht es doch um ein allzu bekanntes Narrativ über den berühmten Künstler und seine Muse…

Mir gefällt gerade gut, dass sich diese Geschichte einer solchen Vereinfachung entzieht. Im Mittelpunkt steht nicht der Künstler, sondern die Persönlichkeit und auch die Sexualität von Griet selbst. Zwischen ihr und Vermeer entsteht ausserdem keine sexuelle Beziehung, sondern eine erotische Anziehungskraft, die letztlich in einem künstlerischen Prozess mündet. Mit sexueller Energie wird Griet hingegen von den anderen beiden Männern des Stücks konfrontiert: der Kunsthändler van Ruijven, der viel Geld und Einfluss hat, belästigt Griet und versucht, sich an ihr zu vergreifen. Der junge Fleischer Pieter hingegen konfrontiert sie mit einer Art von sexueller Neugierde, die für Griet zwar ein unbekanntes Gebiet ist, die sie bei Pieter aber zulassen kann. Ich finde, dass Tracy Chevaliers Erzählung und Stefans Oper sehr ehrlich die Herausforderungen, Anziehungen und Gefahren widerspiegeln, mit der eine junge Frau konfrontiert werden kann. Und im Rahmen der MeToo-Bewegung haben wir in den letzten Jahren glücklicherweise gelernt, diese Themen öffentlich zu diskutieren. Am Ende der Oper bricht Griet aus der Situation in Vermeers Haus aus und entscheidet sich für ein anderes Leben, in dem sie keine Dienstmagd mehr ist. Der grosse Bogen dieser Erzählung beschreibt also, wie eine junge Frau zu sich selbst findet.

Stefan Wirths Oper geht von einem Gemälde Vermeers aus. Im Zentrum der Oper malt Vermeer dieses Porträt. Am Ende ist es dasjenige, was von der Beziehung zwischen Griet und Vermeer übrigbleibt. Ist Kunst an sich auch ein Thema dieser Oper?

Ich denke, dass uns diese Oper dazu bringen kann, ein Kunstwerk, das wir vielleicht nur aus der Populärkultur kennen, eingehender zu überdenken und vielfältigere Bedeutungsebenen dahinter zu entdecken. Ausserdem kann sie uns dazu anregen, über die Funktion von Kunst in unserer Gesellschaft nachzudenken. Meiner Meinung nach hilft uns die Kunst dabei, die Welt anders zu verstehen als sie auf den ersten Blick erscheint.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 91, April 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Volker Hagedorn trifft...

Peter Rundel

Peter Rundel wurde in Friedrichshafen geboren und war Geiger im Frankfurter Ensemble Modern, das auf zeitgenössische Musik spezialisiert ist, bevor er Dirigent wurde. Ein Experte für Neues ist er bis heute: Es gibt nicht viele Dirigenten, die so viele Opernpartituren zur Uraufführung gebracht haben wie er.

Immer wieder ein Crescendo und Decrescendo, Rasseln und Rappeln von Rädern auf schmalspurigen Schienen und Weichen, Signaltöne dazu, voller Varianten. An dieser Ecke des Sechseläutenplatzes kreuzen und bündeln sich gleich fünf Tramlinien, so dass wir gleichsam im Klang des Transits sitzen, draussen vor der Brasserie. Das passt bei einem Musiker, der so viel unterwegs ist wie Peter Rundel, der in seinem Leben mehr als einmal das Gleis wechselte und dem nur ein Gleis sowieso zu wenig wäre. Der vor zwei Tagen noch in Porto war, um dort, wo er auch lebt, sein Ensemble für neue Musik zu leiten, und heute mit der Philharmonia Zürich zum ersten Mal die Partitur von Stefan Wirths Oper Girl with a Pearl Earring erkundet hat.

Und der noch Geiger war, als wir uns, im vorigen Jahrhundert, knapp verpassten. Peter Rundel verliess die Musikhochschule Hannover gerade, als ich dort zu studieren anfing. Da hatte er allerdings schon einen weiten Weg vom Bodensee bis nach New York hinter sich. Hannover war die letzte Station, «ehe ich ins Ensemble Modern reingerutscht bin, und das hat meinen weiteren Lebensweg bestimmt.» Er blinzelt in die Spätnachmittagssonne, energisch, gespannt, nicht ungeduldig, obwohl in den dicken Partituren auf dem Schemel neben ihm noch viel Probenarbeit wartet, auch gleich nach unserem Treffen.

Rundel gilt als einer der besten Dirigenten für neue Musik. Aber die war es gar nicht, die ihn als 25-Jährigen zum jungen Ensemble Modern brachte, sondern dessen Arbeitsweise. «Ich wollte alles, nur nicht ins Orchester», sagt er. «Das Orchester als sozialer Körper hat mich damals geängstigt mit den hierarchischen Strukturen. Kammermusik als Arbeitsweise war mein Ideal, und das habe ich beim Ensemble Modern in einer Form verwirklicht gefunden, die ich mir nicht erträumt hätte, in höchstem Masse freundschaftlich, professionell, engagiert. Viele dort waren wie ich Greenhorns, mit dem Anspruch, dieses Gebiet der neuen Musik nach und nach zu erobern. Dann gleich mit tollen Dirigenten, interessanten Komponisten zusammenzuarbeiten, das war so kreativ!» Es weitete den Horizont so, dass er sich um die Dreissig herum fragte: «War’s das jetzt?» Er lacht. «Ich war quasi etabliert als Geiger und fühlte mich richtig wohl, auch mit der Musik, aber ich begann parallel, ein Dirigierstudium anzufangen. Ich bin ein Späteinsteiger, was das betrifft, und es wäre an meinen mangelnden Klavierkenntnissen fast gescheitert. Aber ich habe mich immer schon wahnsinnig gern mit Partituren beschäftigt.» Das geht auf eine keineswegs luxuriöse Kindheit zurück, auf seinen Vater, einen Bauernsohn am Bodensee, der sich selbst und seinen vier Kindern das Blockflötenspiel beibrachte «und mit einem autodidaktischen System, das etwas krude war, aber unheimlich effektiv, das Lesen von Musik. Das war ganz schnell da.»

Da setzte auch Rundels erster und wichtigster Dirigierlehrer an, Michael Gielen. «Das Dirigierhandwerk hat ihn überhaupt nicht interessiert. Was wir da gemacht haben, war Analyse. Wir sassen stundenlang über Partituren von Mozart, Schumann, Brahms. Seine Überzeugung war: ‹Wenn ihr nicht wisst, wie das gemacht ist, braucht ihr gar nicht erst den Taktstock zu heben.›» Zugleich hat ihn Gielen als Vollblutmusiker beeindruckt. «Der hat sich ans Klavier gesetzt, La bohème gespielt, alle Partien gesungen und, während er spielte, auch noch die Handlung erklärt!» Die Schlagtechnik, «der Umgang mit dem Körper, das Dirigieren von Charakteren», das nahm Rundel dann von Peter Eötvös mit, dem nächsten Lehrer. Inzwischen gibt er es selbst lehrend weiter. «Auf dem Streichinstrument gibt es ja unendlich viele Artikulationen von legato bis staccatissimo. Genauso wandelbar sollte ein Schlag sein.» Wie wandelbar, das werde ich später bei der Orchesterprobe an der Kreuzstrasse erleben, auch wenn das noch ein frühes Stadium der Stückerkundung ist. Wie Rundel, sitzend, den ganzen schmalen Körper unter Spannung hat und diese Spannung in kleine, genaue, federnde Gesten umsetzt, bei denen es eben nicht egal ist, ob eine Hand nach innen gebogen wird oder einen knappen Kreis nach aussen beschreibt. Klingt die Partitur von Stefan Wirth denn so, wie er sie sich vorgestellt hat beim Lesen? «Ich habe so viel Erfahrung angehäuft! Es gibt ein ständiges Lernen durch die Praxis. Man stellt sich etwas vor, korrigiert das an der Realität, und das entwickelt sich immer weiter, sodass ich jetzt nicht wahnsinnig überrascht war. Aber natürlich gibt es Überraschungen, etwa dass Dinge schöner und interessanter klingen, als man sie sich vorgestellt hat.» Wirth habe sich inspirieren lassen von der Idee der Farben, des Malens, der Schichtungen. «Er arbeitet viel mit Klangflächen, die sich in den grossen Tuttistellen überlagern, aber er denkt auch ganz stark polyrhythmisch. Ob das jetzt Glocken sind oder pizzicati – es gibt rhythmische Schichten, die in verschiedenen Tempi gleichzeitig ablaufen, vielleicht ein Bild für die vergehende Zeit. Und alles, was die Sänger singen, ist ganz nah am Sprachduktus komponiert… ja, man kann an Janáček denken.»

Wie die Philharmonia Zürich und andere Orchester heute an neue Partituren herangehen, das sei nicht zu vergleichen mit den Jahren seiner Anfänge als Dirigent. «Was mir da zum Teil für ein Wind entgegenwehte, auch in sehr guten Orchestern! Mittlerweile hat man Orchestermusiker, die versierter und offener sind. Nicht alle lieben die neue Musik, das erwarte ich auch gar nicht, aber es gibt einen gemeinsamen Nenner, und die Philharmonia hier in Zürich hat schon viel Erfahrung mit den avanciertesten Spieltechniken.»

Und Peter Rundel seinerseits hat mit Opern, auch denen des Repertoires, weit mehr Erfahrung, als unter das Etikett «Neue-Musik-Dirigent» passt. Er liebt das Genre zutiefst, «wegen der Spontanität, die das Operngewerbe hat. Da kann immer alles passieren, dieses Risiko liebe ich unendlich, die Fragilität, die das hat. Die Gefährdet- heit eines Sängers, der sich auf die Bühne stellt und ohne Noten und mit einer Stimme einen Charakter verkörpert, mit all dem, was es impliziert, auch das Scheitern. Dem Moment ausgeliefert, nichts, was festgehalten werden kann. Der Moment und die Vergänglichkeit, daher kommen diese Energie und diese Magie. Manchmal ist es ein Wunder.» Vielleicht werden solche Wunder in diesen Tagen besonders gebraucht, in einer bedrohlichen Zeit. Schon einmal hat Peter Rundel erlebt, wie die Arbeit an einer Oper mit dem Weltgeschehen zusammenfiel, im September 2001, als er an der Deutschen Oper Berlin mit dem Regisseur Peter Konwitschny zusammen Luigi Nonos Intolleranza probte. «Nine eleven passierte währenddessen. Das hat die Arbeit tatsächlich verändert, wie jetzt ja auch. Wir haben gerade in Porto, in der Casa da Música, die Oper Kassandra von Michael Jarrell im Konzert gespielt – als wir das programmierten, haben wir uns nicht ausmalen können, dass das so eine unglaubliche Präsenz und Aktualität entwickelt, aufgrund dieses Krieges.»

Die Sonne ist hinter den Höhen östlich des Sees verschwunden und in den paar Minuten bis zum Aufbruch erzählt Peter Rundel noch von der geheimnisvollen Geige, die sein Vater besass, ihrer traurigen Geschichte und ihrer Anziehungskraft. Vier Jahre musste er warten, bis seine Hände gross genug für sie waren (für eine Kindergeige fehlte das Geld), dann ging alles so schnell, dass er mit fünfzehn Jahren Schule und Elternhaus verliess, um in Köln Geige zu studieren, «die richtig harte Schule.» Mit achtzehn stellte er alles in Frage, brach alles ab, wollte Schauspieler werden, schlug sich in New York durch. «Dann wurde mir aber doch immer klarer, dass die Musik zu stark ist.» Er lacht. «Ich war ziemlich freigeistig unterwegs.» Das ist er eigentlich immer noch. Nur, dass er nichts mehr abbricht. Ausser beim Proben wie in Takt 440, wo die Kontrabässe im Violinschlüssel spielen…

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 91, April 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hintergrund

Frau Lembke, Sie haben ein Buch über Ikonen der Kunst geschrieben. Warum haben Sie sich mit den berühmtesten Werken der Kunstgeschichte beschäftigt?

Bei einem Besuch im Louvre sah ich die Menschenmassen vor Leonardo da Vincis Mona Lisa und begann mich für die Menschen zu interessieren, die das Bild, vor dem sie stehen, kaum sehen können. Gute Abbildungen der Mona Lisa gibt es in jedem Kunstbuch und im Internet. Aber es geht eben nicht um das Bild, sondern darum, dass die Menschen im selben Raum sein wollen. Es geht also um die Aura, wie Walter Benjamin dieses Phänomen genannt hat, und ich wollte gerne wissen, wie eine solche Aura eigentlich entsteht. Als klassische Archäologin habe ich mich gefragt, warum die Venus von Milo so berühmt ist. An ihrem Beispiel zeigt sich etwa, dass Ikonen oft im Zuge eines Kulturimperialismus entstehen, also in einem Kampf zwischen verschiedenen Staaten oder Metropolen um die kulturelle Vorherrschaft. Die Venus von Milo kam 1821 in den Louvre, wo sie zur «schönsten Frau der Antike» hochstilisiert wurde, nur wenige Jahre, nachdem das British Museum Skulpturen und TempelSchmuck von der Akropolis nach London geholt und ausgestellt hatte. Es geht also oft um Kriterien, die mit dem eigentlichen Kunstwerk nichts zu tun haben, sondern diesem später zugeschrieben werden.

Wovon hängt es noch ab, dass wir ein Kunstwerk als «bedeutend» einordnen?

Ein grundlegendes Kriterium ist die Zugänglichkeit. Wenn ein Werk nicht zu sehen ist, kann es auch keine Ikone werden. Eine Ausnahme bildet in gewisser Weise die Mona Lisa, die schon im 16. Jahrhundert von Giorgio Vasari, dem «Vater» der Kunstgeschichte, beschrieben wurde, obwohl sich das Bild damals in der Sammlung des französischen Königs in Fontainebleau befand. Man rätselt bis heute, wie diese Beschreibung zustande kam. Fest steht, dass Vasari das Bild nicht gesehen haben kann, was sich auch daran zeigt, dass er die Augenbrauen der Mona Lisa beschreibt, die es auf dem Bild gar nicht gibt… Die Form der Präsentation im Museum, wie wir sie heute kennen, hat erst ab dem 15. Jahrhundert langsam eingesetzt. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass Leonardos Abendmahl lange Zeit berühmter war als seine Mona Lisa: Letztere ist erst 1804 aus der königlichen Sammlung in den Louvre übergegangen; das Abendmahl, das sich im Refektorium eines Klosters befindet, konnte hingegen schon immer besucht werden.

Haben neben den Kunstwerken auch ihre Schöpfer eine Bedeutung für die Ikonisierung?

Ja, gerade im 19. Jahrhundert wurden einige Künstler zu regelrechten Heroen gemacht. In Verbindung mit dem Namen des Künstlers wurden ihre Werke zu nationalen Denkmälern: Im Madrider Prado gibt es einen Raum, der eine geradezu sakrale Aura hat, weil darin Velázquez’ Las Meninas hängt, das die Königsfamilie zeigt. Man denke auch an die grosse Ehrenhalle im Amsterdamer Rijksmuseum: Rembrandt und seine Nachtwache repräsentieren dort symbolhaft die Niederlande.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass auch die Medialisierung von Kunstwerken zu deren Ikonenstatus beiträgt und führen als Beispiel etwa den millionenfach angeklickten Musikclip Apeshit von Beyoncé und Jay-Z im Louvre an. Inwiefern geht es in diesem Fall eigentlich noch um das Kunstwerk selbst?

Laut Walter Benjamins These vom «Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit» würde das Bild durch einen solchen Vorgang seine Aura verlieren. Diese These wird heute aber kritisch betrachtet. Persönlich denke ich, dass durch diese unglaubliche mediale Verbreitung eine Art neue Aura entsteht. Gerade in der Folge dieses Musikclips wollten jede Menge junge Menschen den Louvre sehen. Natürlich ist aus kunsthistorischer Sicht ein TShirt mit Botticellis Geburt der Venus dem Werk nicht angemessen. Aber dass es überhaupt wahrgenommen wird, hat doch einen Wert an sich. Für mich gibt es keine guten oder schlechten Besucher. Wichtig ist, dass die Menschen überhaupt ins Museum gehen!

Wir spielen in Zürich eine Oper, die Jan Vermeers Gemälde Mädchen mit einem Perlenohrring thematisiert. Sie haben diesem Bild in Ihrem Buch ein Kapitel gewidmet. Warum ist es zu der Ikone geworden, die heute vielfach reproduziert auf Tassen, T-Shirts und Schlüsselanhängern zu finden ist?

Am Künstler selbst liegt es in diesem Fall sicher nicht. Vermeer war zu seinen Lebzeiten vollkommen unbekannt und wird deswegen auch als «Sphinx» von Delft bezeichnet. Wir wissen bis heute nur sehr wenig über ihn. Vermeer hat nur eine geringe Anzahl Bilder hinterlassen, die zunächst völlig in Vergessenheit gerieten. Das Mädchen mit einem Perlenohrring hat Ende des 17. Jahrhunderts für wenige Gulden den Besitzer gewechselt! Die Wiederentdeckung von Vermeer hat erst im 19. Jahrhundert eingesetzt, als erste Studien über sein Werk erschienen.

Sie bezeichnen das Mädchen von Vermeer als «Holländische Mona Lisa». Sind die Geschichten dieser beiden spät bekannt gewordenen Bilder zu vergleichen?

Die Mona Lisa wurde, wie gesagt, bereits im 16. Jahrhundert beschrieben. Diese Aufmerksamkeit hatte Vermeers Bild erst viel später. Eine Parallele gibt es aber bei der Frage, wer auf den Bildern dargestellt ist. Das Lächeln der Mona Lisa und der leuchtende Blick des unbekannten Mädchens fordern diese Frage heraus.

In Ihrem Kapitel über die Mona Lisa berichten Sie, dass das Bild nach seiner Veröffentlichung im Louvre bald auch prominent beschrieben wurde, etwa von Théophile Gautier, George Sand oder Sigmund Freud. Trägt die Literarisierung zur Ikonisierung von Kunstwerken bei?

Im Fall von Vermeer ist das Verhältnis zur beschreibenden Literatur tatsächlich interessant. Marcel Proust war ein grosser Verehrer des Malers und hat gegen Ende seines Lebens eine VermeerAustellung in Paris besucht. In seinem grossen Roman À la recherche du temps perdu lässt er den Protagonisten Bergotte vor Vermeers Ansicht von Delft sterben. Zuvor fällt dessen Blick aber noch auf eine «gelbe Mauerecke» – eine literarische Erfindung, die zu vielen Spekulationen geführt hat, weil es sie in Vermeers Bild so gar nicht gibt. Daraufhin sind zahlreiche Proustianer nach Holland gepilgert, um dieses Bild zu sehen – und die Mauerecke zu suchen. Durch Proust wurde die Ansicht von Delft ein sehr bedeutendes Bild. Das Mädchen mit einem Perlenohrring erlangte seine eigentliche Berühmtheit hingegen erst 1995/96, als es in einer grossen VermeerRetrospektive in Den Haag als Aushängeschild verwendet wurde, als «Covergirl» sozusagen. Mit Tracy Chevaliers Roman von 1999 und dem darauf basierenden Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle erreichte die Popularität des Bildes noch einmal ganz andere Dimensionen.

In Ihrer Beschreibung von Vermeers Mädchen mit einem Perlenohrring schildern Sie «exotische» Details, die heute nicht sofort als solche wahrgenommen werden…

Perlenohrringe galten damals als exotischer Schmuck, der oft schwarzen Frauen zugeschrieben wurde, der Turban ist eine deutliche Anleihe aus der Kultur des Orients. Beide Attribute in Vermeers Bild sagen viel über die damalige Zeit aus: Die Niederlande erlebten im 17. Jahrhundert eine kurze aber intensive Blütezeit des Handels und der Kunst, die oft als «Goldenes Zeitalter» bezeichnet wurde. Das ist zumindest der Eindruck, den uns die holländische Malerei vermittelt. Dass diese Zeit auch ihre Schattenseiten hatte, also dass die Blüte der Kunst ohne Kolonialismus und Sklavenhandel gar nicht möglich gewesen wäre, das wird heute endlich mehr in den Mittelpunkt gestellt und aktuell in etlichen Ausstellungen thematisiert.

Warum ist Vermeer unter diesen Umständen nicht ein reicher Mann geworden?

Man schätzt, dass Vermeer nur zwei Bilder im Jahr gemalt hat… Daneben führte er eine Art Schenke, in der auch mit Kunst gehandelt wurde. Viel Geld hat er auf diese Weise wohl nicht verdient. Vermeers Frau, Catharina, die mit ihm 15 Kinder hatte, musste kurz nach seinem Tod Konkurs anmelden.

Vermeer hat auffällig viele Frauen gemalt. Setzen sich seine Frauendarstellungen von anderen Gemälden der damaligen Zeit ab?

Auf jeden Fall. Ich habe gerade in Hamburg eine Ausstellung über niederländische Interieurs gesehen. Da fällt auf, dass Frauen häufig mit Kindern gezeigt werden oder bei der Arbeit als Mägde. Vermeer hingegen malte fast ausschliesslich gebildete Frauen. Bei ihm werden sie nie bei den alltäglichen Verrichtungen gezeigt, die sie damals ausführen mussten, sondern beim Lesen oder beim Musizieren. Er malt in gewisser Weise ein Idealbild, eine Welt, die seinem eigenen Haushalt und seinem eigenen Leben völlig widerspricht.

Aus dieser Spannung heraus entwickelt Tracy Chevalier ihren Roman. Sie entwirft ein mögliches Bild einer Frau, die in Vermeers Leben tritt. Wie stehen Sie als Kunsthistorikerin zu so einer fiktiven Geschichte?

Mir gefällt ganz besonders, dass Tracy Chevalier das Bild zum Ausgangspunkt nimmt und die Geschichte von dorther entwickelt. Ich finde es völlig nachvollziehbar, dass dieses Bild die Frage aufwirft, wer hier eigentlich dargestellt ist. Wegen der Realitätsnähe scheint es eine Frau zu sein, die Vermeer gekannt hat und die er, in welcher Form auch immer, ansprechend fand. Geschichten über Künstlerfiguren, sogenannte Biopics, sind ja heute sehr beliebt. Natürlich handelt es sich dabei um subjektiv geprägte Erzählungen, um ein anderes Genre als die wissenschaftliche Biografie. Ich befürworte es aber sehr, dass wir diese Art von populärwissenschaftlicher Erzählweise, die im angelsächsischen Sprachraum schon üblicher ist, auch im deutschen Sprachraum stärker akzeptieren. Ich finde es wichtig, dass Menschen gute Geschichten schreiben und damit die Kunst populär machen.

Denken Sie, dass wir durch Bücher oder Opern, die von Ikonen der Kunst inspiriert sind, auch deren Aura auf eine andere Weise näherkommen können?

Ich will jetzt eine Oper nicht mit einem TShirt gleichsetzen, aber in gewisser Weise sehe ich sie auch als eine Art von Rezeption, die sich frei, unabhängig vom Kunstwerk bewegt, und diesem dadurch wieder eine neue Bedeutung verleiht. Dass ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert im 21. Jahrhundert zu einer Oper führt, finde ich hochinteressant. Solche Wechselwirkungen zwischen den Genres sind für beide Seiten eine unglaubliche Bereicherung.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche

Prof. Dr. Katja Lembke ist Direktorin des Landesmuseums Hannover. 2021 erschien ihr

Buch «Ikonen der Kunst – und wie sie zu dem wurden, was sie heute sind»

Photo credit: Mauritshuis, The Hague

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 91, April 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Fragebogen

Laura Aikin

Laura Aikin ist Amerikanerin. Ihre künstlerische Laufbahn begann sie als Mitglied des Ensembles der Staatsoper Berlin. Mit Partien wie Lulu, der Königin der Nacht und Zerbinetta gastierte sie an allen bedeutenden Opernbühnen und -festivals. In «Girl with a Pearl Earring» singt sie Catharina Vermeer.

Aus welcher Welt kommen Sie gerade?

Ich komme gerade aus Köln, wo ich in Zimmermanns Soldaten zum ersten Mal die Gräfin gesungen hätte. Am zweiten Tag wurde die Produktion aber «aus Angst vor möglichen Komplikationen mit Corona» abgesagt, und bereits am Tag danach stand ein Ersatzprogramm mit einer kleineren Besetzung fest. Sehr suspekt... Ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder aus dieser Schiene herausfinden!

Auf was freuen Sie sich in Girl with a Pearl Earring besonders?

Ich freue mich gerade sehr auf die erste Probe mit dem Orchester. Das ist bei neuen Stücken immer extrem spannend, und bei Stefan Wirths Oper ganz besonders: Neben Griet spielt das Orchester darin quasi die zweite Hauptfigur.

Wer ist Catharina Vermeer?

In dieser Oper ist sie ist eine Frau, die nicht besonders begabt, aber mit einem Genie verheiratet ist. Sie hat mit Jan Vermeer 15 Kinder und scheint sich sehr über dieses Muttersein zu definieren, wohl auch um die Ehe am Leben zu halten und ihre Position an der Seite von Vermeer zu sichern. Catharina kriegt mit, wie die Dienstmädchen von den mächtigen Männern, die bei Vermeer ein- und ausgehen, sexuell belästigt werden. Gegenüber dem neuen Dienstmädchen Griet ist sie aber selber misstrauisch, und als sie erfährt, dass Vermeer sie mit ihren Perlenohrringen gemalt hat, verliert sie darüber die Fassung.

Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?

Der entscheidende Moment für meine Karriere war eine Operngala in Berlin. Ich habe damals bei Reri Grist in München studiert, die mich für dieses Konzert vorsingen liess. Georg Quander, der das Konzert organisierte, hat mich gehört und wurde kurz darauf Intendant der Berliner Staatsoper. Einen besseren Moment hätte ich für das Vorsingen nicht treffen können... Das hat mir die wichtigen Türen geöffnet.

Welches Buch würden Sie niemals aus der Hand geben?

Die Schirmer-Anthologie der Koloratur-Arien. Das ist zwar ein Notenbuch, aber eines, aus dem ich ständig unterrichte.

Welche CD hören Sie immer wieder?

Das ist eine Aufnahme von Ravels Tombeau du Couperin, dirigiert von Pierre Boulez. Sie erinnert mich an meinen ersten Auftritt in der Carnegie Hall in New York, wo ich Pli selon pli gesungen habe. Ich weiss noch, wie Boulez mich fragte, ob ich nicht ein bisschen bei der Probe zuhören möchte, und da hat er dann dieses Stück von Ravel dirigiert. Diesen Moment habe ich in besonders schöner Erinnerung.

Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?

Meine zwei Hunde und die Katze! Für jemand, der viel reist, ist das echt eine Herausforderung. Aber ich liebe sie!

Welche Persönlichkeit würden Sie gerne einen Tag lang sein und warum?

Ich habe einen irrsinnigen Respekt vor Michelle Obama, wie sie ihr Leben organisiert und trotz ihrer Position eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt! Oder Anja Silja, mit der ich oft zusammengearbeitet habe und gut befreundet bin: Sie hat so lange auf der Bühne gestanden. Eine so lange Karriere würde ich mir selber auch wünschen!

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 91, April 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Girl with a Pearl Earring

Synopsis

Girl with a Pearl Earring

I

Tanneke, die Dienstmagd der Vermeers, überbringt Griet die Nachricht, dass die Ehefrau des verstorbenen Malers sie sehen möchte.

Die Vergangenheit wird lebendig: Jan und Catharina Vermeer begutachten Griet, die bei ihnen als Dienstmagd anfangen soll. Vermeer fällt auf, dass Griet das Suppengemüse nach Farben angeordnet hat. Griets Mutter erklärt ihr, dass sie keine andere Wahl haben: Griet muss für ihre Familie Geld verdienen. Am Sonntag darf sie jeweils nach Hause kommen. Als Erinnerung an ihre Familie erhält Griet eine Fliese, die ihr blind gewordener Vater früher gestaltet hat.

Vor dem Haus der Vermeers wird Griet bereits von den Kindern erwartet. Sie lernt Tanneke kennen, die ihr das Haus zeigt und die Arbeiten zuteilt. Das Haus gehört Jan Vermeers Schwiegermutter, Maria Thins. Griet merkt bald, dass diese alte, wachsame Frau das Schicksal dieses Hauses in der Hand hat. Später begegnet Griet Vermeers Frau Catharina, die ein Kind erwartet. Zu Griets Aufgaben gehört auch der Gang zum Fleischer Pieter.

Am folgenden Tag führt Catharina Griet in das Atelier des Malers. Der Geruch des Leinöls, mit dem Vermeer seine Farben mischt, erinnert Griet an ihren Vater. Sie prägt sich sorgfältig ein, wo jedes Ding steht. Beim Reinigen darf sie nichts an der Ordnung verändern. Bei einem weiteren Einkauf begegnet Griet dem Fleischer Pieter erstmals alleine. Am Sonntag darf sie mit ihrem Lohn nach Hause gehen.

II

Beim Reinigen des Ateliers begegnet Griet Vermeer. Er erklärt ihr seine Camera obscura, ein optisches Hilfsmittel, das er beim Malen verwendet. Griet blickt in den Apparat und ist fasziniert.

Die Kinder spielen vor dem Haus, als der Kunstmäzen van Ruijven kommt, um ein Gemälde abzuholen. Sein lüsterner Blick fällt auf Griet.

Griet ist wieder bei Vermeer im Studio. Der Maler lehrt sie, die Farben differenzierter zu betrachten. Er ist von ihrer Wahrnehmungsgabe beeindruckt und möchte, dass sie ihm bei der Arbeit assistiert. Maria Thins hat gemerkt, dass Griet viel Zeit im Atelier verbringt. Da Vermeer schneller arbeitet, lässt sie sie gewähren, befiehlt ihr aber, mit niemandem darüber zu sprechen.

An einem Sonntag in der Kirche lernt Griets Mutter Pieter kennen. Sie lädt ihn zum Essen ein. Später tauschen Pieter und Griet Zärtlichkeiten aus. Pieter wünscht sich, ihr Haar zu sehen, das sie stets unter einer Haube versteckt.

III

Vermeer ist fast fertig mit einem neuen Gemälde. Maria Thins zeigt sich erfreut. Die Familie benötigt dringend Geld. Bei einem Besuch fordert van Ruijven ein Gemälde, auf dem Griet zu sehen ist.

Vermeer und Griet sind im Atelier. Griet will nicht als Dienstmagd gemalt werden. Vermeer möchte Griet so malen, wie er sie zuerst gesehen hat. – Als sie das Gemälde von sich sieht, bemerkt Griet, dass noch etwas Entscheidendes fehlt: Sie ahnt, dass Vermeer vorhat, sie mit den Perlenohrringen seiner Frau zu malen, und befürchtet, dass dies ihr Ende in diesem Haus bedeuten könnte.

Vermeer sieht Griets Haar, während sie sich umzieht. Griet sucht Pieter in der Taverne und geht mit ihm nach draussen. Sie werden intim. Kurz darauf versucht van Ruijven Griet zu vergewaltigen. Die Kinder halten ihn davon ab.

Als Catharina ausser Haus ist, händigt Maria Thins Griet die Perlen aus.Griet begibt sich ins Atelier, wo Pieter eindringt und ihr einen Heiratsantrag macht. Griet bittet Vermeer, ihr Ohrlöcher zu stechen.

Die Gegenwart kehrt zurück: Vermeer ist gestorben. In seinem Testament hat er verfügt, dass Griet die Perlen bekommt. Trotz finanzieller Not, besteht Catharina darauf, dass Griet die Perlen nimmt.

Ein kurzer Moment der Erinnerung: Catharina hat entdeckt, dass Griet die Perlen getragen hat. Sie ist ausser sich und will Griet nicht mehr dulden.

Griet verlässt das Haus. Es bleibt die Erinnerung an Vermeer. Sie verkauft die Perlen.