Siegfried

Richard Wagner (1813-1883)

Zweiter Tag des Bühnenfestspiels «Der Ring des Nibelungen»,

Libretto von Richard Wagner

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 5 Std. 30 Min. inkl. Pausen nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 30 Min. und nach dem 2. Teil nach ca. 3 Std. 25 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Dauer der 1. Pause: 30 Min., Dauer der 2. Pause: 40 Min.

Gut zu wissen

Erleben Sie den «Ring» als kostenloses (Live-)Streaming! Weitere Informationen

Pressestimmen

«Der Siegfried jetzt ist eine Sternstunde: Wie ein Komet am Wagnerhimmel kündet er von einer grundlegend veränderten Sicht auf die Tetralogie»

FAZ, 09.03.23«Einen derart rundum gelungenen Siegfried gab es schon lange nicht mehr»

SWR, 07.03.23«Wie Siegfried das Schwert schmiedet unter Feuer und Qualm, ist reinstes Theatervergnügen, ideenreich und präzis in Szene gesetzt»

Zürcher Tagblatt, 08.03.23«Der Intendant des Opernhauses treibt Siegfried alles Schwere und Ideologische aus»

NZZ, 06.03.23«Vogt wird zu seinem Rollendebut zurecht gefeiert»

SRF, 06.03.23«Die Sopranistin Camilla Nylund reisst das Publikum in einem leidenschaftlichen Ritt zum finalen Höhepunkt»

Tages-Anzeiger, 06.03.23

Interview

In der Literatur zu Wagners Ring taucht immer wieder der Vergleich der Tetralogie mit einer Sinfonie in vier Sätzen auf. Aus diesem Blickwinkel wird dem Siegfried die Rolle des Scherzos zugewiesen. Kannst du mit dieser Betrachtungsweise etwas anfangen?

Ich glaube, es bringt nichts, die Tetralogie in ein solches Formschema zu pressen. Aber wenn man das denn tun will, ist die Zuordnung schon richtig, denn der Siegfried ist zweifellos eine Komödie, wenn man so will, das Scherzo.

Findest du das Stück wirklich lustig?

Wenn man den Zyklus im Zusammenhang und in seinen Kontrasten betrachtet, stellt er sich etwa so dar: Das Rheingold ist ein leichtfüssiges Konversationsstück, fast so etwas wie Boulevard-Theater. Im denkbar schärfsten Kontrast dazu kommt die Walküre als eine fast übermenschliche, monumentale Tragödie daher. Siegfried ist eine Komödie, die gleichermassen von grotesken Momenten und Situationskomik wie auch von rührenden und die Tragödie streifenden Szenen geprägt ist. Dieg Götterdämmerung fasst als Abschluss Elemente aus den Vorgängerstücken zusammen: Tragisches, Groteskes, Rührendes und Ironisches. In allen vier Stücken finden sich, wie immer bei Wagner, durchaus auch humoristische Momente, aber in keinem dominieren sie so stark wie in Siegfried. Nehmen wir nur den Drachenkampf, der im Mittelpunkt des Stücks steht, oder den sprechenden Vogel, der in die Handlung eingreift, oder den Zwerg, der so gern die Welt beherrschen würde – das alles sind Elemente, die deutlich genug zeigen, dass in diesem Stück spielerischer Witz und ironischer Spass eine grosse Rolle spielen. Solche Dinge kann man schliesslich nur ernsthaft anbieten, wenn man sie mit einem Augenzwinkern nimmt.

Betrifft das auch den Titelhelden? Den blonden, blauäugigen Helden des Nordens?

Auf jeden Fall! Wir erleben die Geschichte eines Knaben, der mitten im Wald, fern aller Zivilisation, aufwächst und deshalb vollkommen unwissend ist. Er kennt den Wald und die Tiere und hat dort viel beobachtet, aber er weiss gar nichts von Menschen und Göttern, ja, nicht einmal, dass es ausser Mime noch andere Menschen gibt, von Frauen ganz zu schweigen. Das allein bietet schon viel Material für komische Situationen. Er ahnt aber, dass hier etwas nicht stimmt, und hat eine tiefe Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe. Er hat das nie erfahren, aber bei den Tieren des Waldes gesehen, dass es so etwas gibt. Wenn man ihm zuhört, wie einfühlsam er diese Beobachtungen beschreibt, merkt man, dass er keineswegs der brutale Schlagetot ist, als der er traditionell gesehen wird. Wagner hat einen Siegfried geschaffen, der sich ganz erheblich von den traditionellen Darstellungen dieser Figur unterscheidet. Er schildert seine Unwissenheit und seine Liebessehnsucht mit liebevoller Ironie. Das ist oft gleichzeitig ebenso komisch wie rührend, aber es führt auch direkt zum utopischen Kern der Figur, auf den es Wagner ankam: Der Held aus dem Wald, der von der Zivilisation unberührt ist und die Liebe nur als natürlichen Trieb kennt, ist der Einzige, der die Überwindung der korrumpierten Welt anzustossen vermag und den Keim einer besseren, weil liebevolleren Welt in sich trägt.

Allerdings hat dieser utopische Komödienheld immerhin zwei Tote auf dem Gewissen. Ist Siegfried ein Mörder?

Eigentlich nicht, denn einmal handelt er in Notwehr, einmal tötet er im Affekt: Der Lindwurm will ihn fressen, Mime will ihn vergiften. Er muss sich gegen diese Angriffe zur Wehr setzen, und wie soll er das denn tun, wenn nicht mit seinem Schwert?

Nichtsdestoweniger fallen ihm zwei Leben zum Opfer. Taugt er damit noch zur Identifikationsfigur?

Es gibt ein traditionelles Bild dieser Figur, das genau besehen gar nicht stimmt. Dieser Auffassung nach ist Siegfried ein mehr oder weniger debiler Schlagetot, der die antisemitischen Klischees Wagners sozusagen verinnerlicht hat und loszieht, die Welt von allem Abweichenden zu reinigen. Dieses Bild, egal, ob es positiv oder negativ bewertet wird, ist so allgemein herrschend, dass man genau hinschauen muss, um wirklich die Figur zu sehen und nicht das Klischee. Ein solcher Titelheld wäre aber – zumindest für mich – kaum zur Identifikationsfigur geeignet.

Und wie siehst du ihn? Magst du ihn? Willst du, dass das Publikum ihn mag?

Ja, ich mag ihn. Und zwar um so mehr, je genauer ich ihn durch diese Arbeit kennenlerne. Wenn man sich bemüht, der Musik so vorurteilsfrei wie es eben möglich ist zuzuhören, merkt man irgendwann, dass sie gar nicht so massiv «deutsch» ist, wie es zu diesem Bild passt. Natürlich gibt es gewaltige emotionale Ausbrüche, aber denen stehen mindestens ebenso viele, wenn nicht mehr, Passagen von berührender Zartheit gegenüber. Wenn man die Partie des Siegfried so betrachtet, entdeckt man ihn als einen sensiblen, liebesfähigen jungen Menschen, der in schrecklichen Verhältnissen aufwächst: bei Mime, der ihn fortwährend belügt und nur für seine Zwecke ausnutzen will. Er spürt die Lieblosigkeit und hat nur einen Wunsch: so schnell wie möglich da wegzukommen. Siegfried zeigt sich also wie alle grossen Komödienfiguren als eine Verbindung von komischen und tragischen Elementen, und gerade deshalb kann er einem so ans Herz wachsen. Mir ist er jedenfalls ans Herz gewachsen, und ich möchte, dass es den Zuschauer:innen auch so geht.

Wo immer man Darstellungen dieses Helden sieht, ist er von seinem Schwert nicht zu trennen. Allerdings muss er sein Schwert erst herstellen, der erste Akt handelt fast ausschliesslich davon. Was ist daran so bedeutend?

Dass und wie Siegfried sein Schwert schmiedet, hat mit dem utopischen Potenzial der Figur zu tun. Auch hier gibt wieder die Musik den entscheidenden Hinweis: Wenn Siegfried die Bruchstücke des alten Schwerts nicht zusammenklebt, wie es Mime versucht hat, sondern schreddert und neu einschmilzt, spielt das Orchester eine Musik von geradezu apokalyptischer Gewalt, die den Vorgang weit über eine simple Schmiedearbeit hinaushebt. Sie lässt hinter Siegfried den Anarchisten Bakunin aufscheinen, Wagners Freund aus seiner Dresdner Zeit, der forderte, alles Alte müsste zerstört werden, damit aus den Trümmern Neues hervorgehen kann. Die Schmiedemusik, die quasi die ganze Welt überwältigt und im Feuer reinigt, verweist auf die Revolution, für die Wagner gemeinsam mit Bakunin in Dresden auf die Barrikaden gegangen ist. Gleichzeitig und damit in engem Zusammenhang kann man die Szene auch als Metapher für den Umgang mit der Tradition lesen: Wagner lehnt ein Traditionsverständnis der sorgfältigen Konservierung des brüchigen Alten ab und plädiert nachdrücklich für einen radikalen Umgang mit dem Überlieferten, das nur bewahrenswert ist, insofern es erneuert werden und dem Neuen nützen kann.

Gilt das auch für den Umgang mit alten Stücken? Nimmst du den Rat an und schredderst sie?

Wenn man etwas schreddert, sollte man das nur tun, wenn man sicher ist, hinterher etwas Besseres hervorzubringen. Was aber in diesem Falle gar nicht erforderlich ist. Das Stück ist keine Sammlung von unbrauchbaren Bruchstücken, sondern ein sehr kraftvoller Organismus. Um den zu erschaffen, hat Wagner mit der Kühnheit seines Siegfried die altnordische Überlieferung sozusagen selbst geschreddert, eingeschmolzen und etwas Neues, ganz Zeitgenössisches daraus geschmiedet. Und wir stehen in einem lebendigen Dialog mit diesem Werk, in dem es heutige Antworten auf bedeutende Fragen gibt. Wagner hätte den bekannten Ausspruch von Jean Jaurès bestimmt gern unterschrieben: «Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.»

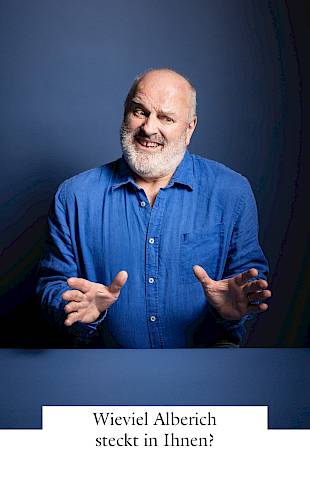

Wotan und Alberich sind die beiden Hauptkontrahenten der Tetralogie. Um so verwunderlicher ist es, dass beide im Siegfried so gut wie nichts zur Entwicklung der Handlung beitragen.

Wotan hat zwar in der Walküre erklärt, auf seine Macht verzichten zu wollen, tut sich aber offenbar schwer, tatsächlich aus dem aktiven Geschehen auszuscheiden – ein allzu bekanntes zeitloses Phänomen gerade bei dominanten Führungspersönlichkeiten. Aber man muss ihm zugutehalten: Er fühlt sich verantwortlich, Alberich davon abzuhalten, durch den Ring doch noch die Weltherrschaft zu erlangen. Zu Anfang des zweiten Aktes lässt Wagner die beiden Antagonisten ein letztes Mal aufeinander los – eine Begegnung, die überdeutlich zeigt, dass beider Zeit eigentlich abgelaufen ist. Es ist ein schöner Zug, dass sich der tragische Verfall beider Figuren in einer wirklich komischen Szene offenbart. Das Stück ist eben tatsächlich eine richtige Komödie. Wotans eigentliches Augenmerk gilt nunmehr vor allem Siegfried, denn der steht ja endlich für den «freien Helden», den er sich seit langem gewünscht hat. Leider geht die Begegnung mit seinem sehnsuchtsvoll erwarteten Enkel aufgrund eines dummen Missverständnisses denkbar schief. Es kommt zum Streit, denn der freie Held respektiert und fürchtet den Gott nicht. Sein neu geschmiedetes Schwert zerschlägt den Speer, der die alte Ordnung symbolisiert. Erst da erkennt Wotan, dass er ausgespielt hat, und tritt endgültig von der Bühne: In der Götterdämmerung werden wir ihn nicht mehr sehen.

Wenn Siegfried Wotans Schwert zerschlägt und zu Brünnhilde gelangt, scheint es aber mit der komödiantischen Leichtigkeit vorbei zu sein. Das letzte Bild lässt selbst eingefleischte Wagnerianer:innen seufzen, weil es sich so endlos hinzuziehen scheint. Warum dieser lange Weg zum Happy End?

Es lässt sich nicht leugnen: Die letzte Szene ist eine harte Nuss, an der sich schon viele die Zähne ausgebissen haben. Sie dauert nicht nur fast doppelt so lange wie das zweite Bild von La bohème, sondern hat anscheinend auch gar keine Handlung. Aber wenn man die Länge der Szene mit der Uhr misst, hat man eigentlich nichts erfahren, weil Wagners Musik eine ganz eigene Zeitstruktur erschafft. Sie ermöglicht eine Dehnung aller Vorgänge, die zu einer erheblichen Verstärkung der emotionalen Wirkung führt, so dass die gedehnte Zeit doch gefüllt ist. Das kann, wenn es gelingt, eine geradezu rauschhafte Wirkung entfalten, und zweifellos hat die nahezu religiöse Wagner-Verehrung ihren Ursprung genau in diesen ekstatischen Erlebnissen, die Wagner mit solchen Szenen kreiert. Das ist aber nur ein Aspekt. Der andere, für das Theater wichtigere, tritt hervor, wenn man die Musik in ihrer theatralischen Bedeutung genau betrachtet. Aus diesem Blickwinkel offenbart sie auch in dieser Szene eine grosse Vielfalt, eine immer wieder verblüffende Präzision in der Formung des jeweiligen Gestus. Tatsächlich handelt es sich um eine der wichtigsten Szenen der ganzen Tetralogie, deren Grundkonflikt der zwischen Macht und Liebe ist. Bis zu diesem Moment zeigte sich immer wieder, wie die Liebe der Macht zum Opfer fällt und die Liebenden untergehen, während die Machtgierigen triumphieren. Nun, auf dem Walkürenfelsen, im Niemandsland ausserhalb der Welt kann die Liebe endlich zu ihrer vollen Entfaltung kommen: in der Begegnung zweier Menschen, die den Weg von anfänglicher Fremdheit über das erotische Begehren zur vollständigen Hingabe vollziehen. Die erkennen, dass sie sich selbst aufgeben müssen, um sich in der Gemeinschaft mit dem geliebten Menschen neu und reicher zu finden. Das aber ist, auf die knappste Formel gebracht, das Ideal der künftigen Menschheit, wie sie Wagner vorschwebte, das ist der utopische Kern der gesamten Tetralogie.

Was erwartet das Publikum, wenn sich am 5. März der Vorhang zur Siegfried-Premiere hebt? Wird die Bühne wieder so ähnlich aussehen wie bei Rheingold und Walküre? Oder gibt es eine Überraschung?

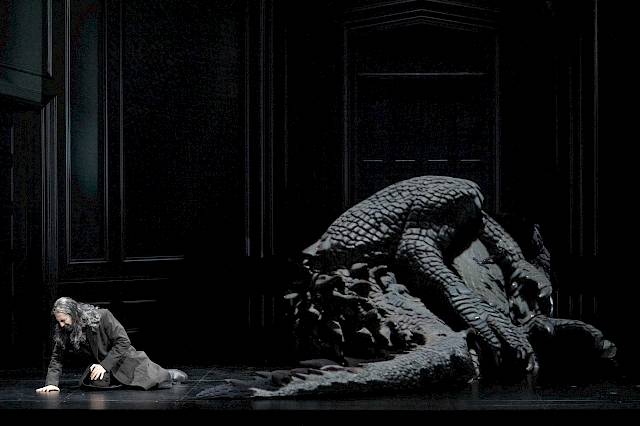

Überraschung ist die Seele des Theaters. Nichtsdestoweniger erfordert ein so umfangreiches und vielgestaltiges Werk eine starke formale Lösung, damit kein unüberschaubares Wirrwarr entsteht. Wir werden also der grundlegenden Raum-Konzeption treu bleiben, aber sie wieder dem Stück entsprechend modifizieren. Der Bühnenraum der Walküre unterschied sich vom Rheingold vor allem durch Szenen, die im Freien spielten. Dafür hatten wir fast naturalistisch gestaltete Bäume und Schnee, was im Rheingold nicht vorhanden war. Nun spielt Siegfried durchgehend im Freien und auch fast immer im Wald. Dennoch schien es uns nicht richtig, dafür die Waldräume der Walküre wieder aufzunehmen. Denn dort waren wir in der Welt der Menschen, in der wirklichen, sozusagen bürgerlichen Welt, während wir hier wieder weit davon entfernt sind. Diesen Unterschied wollen wir deutlich hervorheben. Wir befinden uns hier in der Welt des Nibelungen Mime, der Siegfried aus höchst eigennützigen Motiven bei sich aufgenommen hat. Darum haben wir uns entschlossen, auf die dunkle Bilderwelt von Nibelheim, wie sie schon im Rheingold vorkam, mit den verbrannten Möbeln und Wänden zurückzugreifen und einen Bühnenraum zu schaffen, der sozusagen ganz von der Machtgier der beiden Nibelungen bestimmt ist. Ausserdem gibt es natürlich einen Lindwurm. Diesmal ist er entsprechend seiner grösseren Bedeutung noch viel grösser als der Riesenwurm in Rheingold, und er kann auch viel mehr. Unsere Werkstätten haben sich so einige Tricks ausgedacht, damit er so lebendig, so lustig und so gruselig wie möglich aussieht.

Das Gespräch führte Werner Hintze

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 99, Februar 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Interview

Die Entstehungsgeschichte von Wagners Ring des Nibelungen ist lang und komplex; alles in allem beschäftigte ihn die Tetralogie über 25 Jahre seines Lebens. Mitten in der Komposition des Siegfried hat Wagner seine Arbeit am Ring 1857 unterbrochen und erst 12 Jahre später – nach der Komposition des Tristan und der Meistersinger – wieder aufgenommen. Spüren Sie diese Unterbrechung in der Musik?

Ich würde nicht sagen, dass ich nach dem zweiten Akt einen starken Bruch empfinde. Aber ich glaube sehr wohl zu spüren, dass Wagner zwischen dem zweiten und dritten Akt den Tristan komponiert hat. Der dritte Akt von Siegfried ist – im Vergleich zu Rheingold und Walküre, aber auch im Vergleich zum ersten Akt von Siegfried – sehr viel komplexer in der Orchestrierung. Nicht nur in der Musik geschichte gibt es eine Zeit vor und eine Zeit nach Tristan; auch in Wagners eigener kompositorischer Entwicklung markiert der Tristan einen grossen Entwicklungsschritt. Die unglaublich kühne Art zu schreiben, die er im Tristan erreicht hatte, bleibt für seine nächsten Opern erhalten.

Meinen Sie mit kühn vor allem die harmonische Ebene?

Ich meine die Komplexität der Partitur insgesamt. In gewisser Weise ist es ein Wunder, dass Wagner nach so langer Unterbrechung überhaupt zu seinem Material zurückkehren und die Erzählung fortsetzen konnte. Denn das musikalische Material bleibt dasselbe! Tristan ist harmonisch komplexer als Siegfried, aber auch die Art und Weise, wie hier die Leitmotive untereinander verbunden sind, und die Transformation dieser Leitmotive zeugt von einer sehr viel grösseren kompositorischen Reife. Das hängt mit den Erfahrungen zusammen, die er bei der Komposition der Meistersinger gesammelt hat, die man ja fast als eine Übung in Polyphonie bezeichnen kann. Dadurch hat er zu neuen Möglichkeiten im Um gang mit den Motiven gefunden, die bis zum zweiten Akt des Siegfried nur andeutungsweise zu finden sind. Aber auch die Instrumentation ist im dritten Akt im Vergleich zu den ersten beiden Akten sehr viel raffinierter geworden. Für mich ist Siegfried die sinfonischste Oper der Tetralogie, auch was die Orchestrierung und die Klangfarben angeht. Auch die Tempi sind hier feiner aufeinander abgestimmt, was von grosser kompositorischer Reife zeugt. Für mich als Dirigent heisst das: Wenn ich zu Beginn der Oper das richtige Tempo anschlage und die Temporelationen stimmen, ergibt sich die Architektur des Werks fast von selbst. Die Struktur von Siegfried scheint mir besonders klar zu sein.

Vielleicht empfindet man auch deshalb keinen so starken Bruch, weil uns der dritte Akt in eine ganz andere Welt führt – Siegfried erweckt Brünnhilde, lernt die Sexualität kennen und wird erwachsen...

Genau, deshalb steht eine andere, komplexere Kompositionsweise zumindest nicht im Widerspruch zur inneren Logik des Werks. Wagner war ja zudem um 1856 in Folge seiner SchopenhauerLektüre in eine Art Sinnkrise geraten, was sich sehr gut an seinem Herumbasteln am Schluss der Ring-Dichtung ablesen lässt. Er hat nämlich eine ziemlich lange Passage aus Brünnhildes letzter Rede in der Götterdämmerung durch eine Neudichtung ersetzt. Der ursprüngliche Text fasst auf ziemlich tendenziöse Weise die feuerbachische Grundidee des Rings zusammen, also dass die Welt durch die Liebe erlöst werden kann und muss. Der zweite Entwurf des Textes ist eine ebenso tendenziöse Zusammenfassung, nun aber im Sinne Schopenhauers und eines Gemischs aus jeweils halb verstandenem Hinduismus und Buddhismus, das Wagner ihm entnommen hatte.

Auf ähnliche Weise hat er versucht, den Holländer seinen späteren Überzeugungen anzupassen, als er den «Erlösungsschluss» dazu komponierte.

Aber im Falle des Rings hat er zum Glück gemerkt, dass das nicht geht, und die ganze Passage gestrichen. Dieser Entschluss zeigt, dass er die Krise produktiv über wunden hat: Der Theatermann war stärker als der Ideologe. Sicher hat auch hier die Erfahrung mit dem Tristan geholfen. Er hat diese neuen, aus der Schopenhauer Beschäftigung entstandenen Ideen dort ausgiebig entwickelt, wusste nun, dass sie hier nicht am Platz sind, und konnte zu seinem ursprünglichen Plan zurückkehren: Das Schlussduett von Brünnhilde und Siegfried, der nach der Erweckung Brünnhildes endlich das Fürchten lernt, ist jedenfalls ähnlich schön und ähnlich komplex wie der zweite Akt des Tristan, aber auch deutlich lebensbejahender.

Siegfried wird oft als Scherzo der Tetralogie bezeichnet. Wie sehen Sie das?

Es gibt viele komische Elemente in dieser Oper. Zum Teil entsteht Komik aus Missverständnissen, nicht nur zwischen Siegfried und Mime, sondern auch zwischen Wotan und Erda; da gibt es Elemente von Ironie, die man nicht unbedingt er warten würde. Diese komischen Elemente entdecke ich übrigens jetzt ganz neu. Als ich früher Aufführungen des Rings besuchte, schien mir der Siegfried immer am sperrigsten. Das lag vielleicht auch daran, dass es so lange dauert, bis wir im zweiten Akt mit dem Waldvöglein endlich eine Frauenstimme hören... Aber seit ich mich intensiv mit Siegfried beschäftige, scheint mir, dass diese Oper mir fast noch besser liegt als die beiden vorangegangenen. In der Walküre muss man bereit sein, die Kontrolle auch mal abzugeben und die Dinge einfach laufen zu lassen, im Siegfried muss man immer dran bleiben.

Das Waldvöglein, das Sie gerade erwähnt haben, ist Teil der Naturdarstellung im Siegfried, zu der auch das berühmte Waldweben gehört.

Das Rheingold beginnt mit dem Vorspiel in den Tiefen des Rheins; in der Walküre werden wir dann schon mit dem Orchestervorspiel in eine ganz andere Welt hineingeschleudert, in die Welt der Menschen und der Zivilisation. Siegfried spielt zu grossen Teilen auch wieder in der Natur, der Held wächst in einer Höhle beim Zwerg Mime auf, fernab der Zivilisation, und ist der Natur eng verbunden. Das Waldweben im Siegfried ist musikalisch aus dem Motiv des Rheins aus dem Rheingold abgeleitet. Die Motive beschreiben fliessende Bewegungen – im Rheingold ist es die Bewegung des Wassers, im Siegfried die der Luft: der Wind, der die Blätter und Zweige im Wald in Bewegung versetzt. Die Naturschilderung im Siegfried scheint mir – auch wegen der kompositorischen Entwicklung Wagners, die dazwischen liegt – avancierter. Man sieht das Leben im Wald vor sich – die Insekten, die Blätter, die sich im Wind bewegen, Sonnenstrahlen, die durch das Dunkel brechen.

Das Vorspiel zum zweiten Akt weist dagegen auf düstere, todbringende Momente in der Handlung hin.

Siegfried bringt zuerst den Drachen um und dann Mime – aber er hat kein Bewusstsein dafür, wie dramatisch seine Handlungen sind. Er denkt nicht darüber nach. Das Vorspiel zum zweiten Akt beginnt mit den dunkelsten Orchesterfarben, die überhaupt möglich sind, und der Tritonus, der «diabolus in musica», spielt eine zentrale Rolle. Das Vorspiel evoziert sofort eine sehr düstere Atmosphäre. Ich liebe diese mysteriösen, geisterhaften Vorspiele zum ersten und zweiten Akt sehr, sie sind Beispiele für Wagners unglaublich raffinierte Instrumentationskunst.

Sie haben gesagt, Siegfried versteht nicht, was er da tut, wenn er Fafner und Mime umbringt; ist er wirklich so naiv?

Er ist sehr jung und begreift die Konsequenzen seiner Handlungen noch nicht. Ihm fehlt ein Wertesystem, ein moralischer Kompass; den hat ihm Mime in seiner Isolation nicht vermitteln können. Er tötet den Drachen, weil es eine Herausforderung für ihn ist – und weil Mime ihm gesagt hat, er würde so endlich das Fürchten lernen. Wenn Siegfried den Drachen tötet, dann tötet er zum ersten Mal nur, um zu zeigen, dass er stärker ist – anstatt wie bisher ein Tier zu jagen und zu töten mit dem Zweck, sich zu ernähren. Das hinterlässt einen Fleck auf seiner Seele, oder anders gesagt: Er verliert seine Unschuld. Durch den Genuss des Drachenbluts versteht er, dass Mime ihn anlügt und in Wahrheit vergiften will. Und das zweite Mal, bei Mime, fällt ihm das Töten schon leichter.

Siegfried ist zugleich auch der Held, der eine Utopie verkörpert – die Hoffnung und die Sehnsucht nach einer anderen, besseren Welt.

Das war, wie wir auch an anderen Opern wie Lohengrin und Parsifal sehen, Wagners grosse Sehnsucht – ein Mensch, der die Welt durch die Liebe zum Besseren verändern kann. Wenn Siegfried im dritten Akt Brünnhilde geweckt hat, dann strahlt die Musik in reinstem C-Dur – Siegfried hat das Licht gebracht. Wir sind hier, auch im Vergleich zu den beiden Vorspielen zum ersten und zweiten Akt, musikalisch in einer vollkommen anderen Welt angekommen. Die Harmonik mit deutlich weniger MollKlängen und auch die Instrumentation zeigen es deutlich: Dies ist der Moment, in dem wir innerhalb des Rings der Utopie von einer besseren Welt am nächsten sind. Doch diese Utopie wird in der Götterdämmerungscheitern, weil Siegfried zu wenig auf die Welt um ihn herum vorbereitet ist.

Sie haben während Ihrer Arbeit an Rheingold und Walküre betont, dass Ihnen der schlanke, durchhörbare Orchesterklang wichtig ist. Mit Klaus Florian Vogt debütiert ein Sänger als Siegfried, der über eine eher leichte, hell timbrierte Stimme verfügt. Passt er besonders gut in Ihr musikalisches Konzept?

Es ist nicht so einfach herauszufinden, an welche Art von Stimme Wagner dachte, als er den Siegfried komponierte. Was wir aber wissen, ist, dass im 19. und frühen 20. Jahrhundert die Stimmfächer nicht so eng gedacht wurden wie heute. Enrico Caruso sang an einem Tag Nemorino aus Elisir d’amore und am nächsten Tag Cavaradossi in Tosca. Hier im eher kleinen Zürcher Opernhaus brauchen wir für den Siegfried eine Stimme mit sehr guter Projektion und ausgezeichneter Technik, mit guter Höhe und genügend Flexibilität für die schnellen Tempi, die Wagner im ersten Akt vorgibt. Es muss nicht unbedingt der Heldentenor im klassischen Sinne sein. Klaus Florian Vogt bringt alles mit, was man für den Siegfried braucht, und er passt wunderbar zur Brünnhilde von Camilla Nylund. Ich freue mich auf die Rollendebüts der beiden. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die zarten, leisen Momente, von denen es viel mehr gibt in dieser Oper als man annimmt, mit Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt besonders anrührend gelingen werden.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 99, März 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Fotogalerie

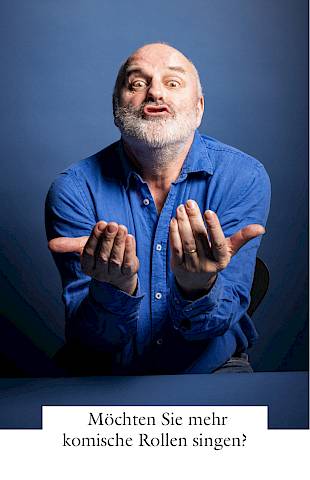

Ich sage es mal so

Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Christopher Purves, der den Bösewicht Alberich im «Ring des Nibelungen» singtIch sage es mal so ist eine neue Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben

Drachen bauen leicht gemacht

In den Werkstätten des Opernhauses entsteht so manches Fabelwesen, das die Herzen höher schlagen lässt! So auch für «Siegfried»: Regisseur Andreas Homoki und Ausstatter Christian Schmidt wünschten sich einen Drachen – und wurden nicht enttäuscht. Im Video sprechen Andreas Gatzka, Leiter der Theaterplastik, und Moises Bürgin über einen fantastischen Entstehungsprozess.

Interview

Ja, ich mag diesen Kerl

Mime gehört zu den Paraderollen des österreichischen Charaktertenors Wolfgang Ablinger-Sperrhacke. Für ihn ist diese Figur mehr als ein machtgieriger, hinterlistiger Zwerg, der den Helden Siegfried vergiften will. Er entdeckt in ihr auch Facetten von Zärtlichkeit, Sehnsucht und Zuneigung

Wann immer Wagners Ring auf dem Spielplan eines wichtigen Opernhauses steht, kann man wetten, dass man deinen Namen dort auf dem Besetzungszettel findet, sei es etwa in Amsterdam, Toronto, Madrid, Mailand, Berlin, Wien, München – und nun auch in Zürich. Wie oft bist du schon im Ring aufgetreten?

Das weiss ich nicht genau, aber wenn man alle drei Partien im Ring, die ich singe, also Loge und Mime in Rheingold und Siegfried, zusammen nimmt, müssen es um die hundertwanzig Mal gewesen sein.

Wird es nicht irgendwann langweilig, eine Partie so oft zu singen?

Überhaupt nicht, denn ich befinde mich doch immer wieder in ganz unterschiedlichen Konstellationen – ein anderer Dirigent, ein anderer Regisseur, andere Partner auf der Bühne, ein anderes Bühnenbild usw. Dadurch ergeben sich ständig neue Anregungen und Ideen für die eigene Interpretation, vorausgesetzt, es handelt sich, wie in diesem Falle, um ein wirklich grosses Kunstwerk. Denn die grossen Kunstwerke sind unerschöpflich. Zum Beispiel habe ich kürzlich den Herodes fast gleichzeitig in Zürich und in Mailand gesungen. Das waren zwei ganz verschiedene Aufführungen, ja fast zwei verschiedene Stücke, und darum war auch der Herodes, den ich gespielt habe, jeweils ganz verschieden. Nein. Es wird nie langweilig, vielmehr finde ich es immer interessant, eine Partie, die ich schon lange kenne, neu zu erarbeiten und neue Möglichkeiten zu finden. Das ist immer wieder eine Entdeckungsreise, sonst würde es vielleicht wirklich irgendwann langweilig.

Wie machst du es, dass du die verschiedenen Inszenierungen nicht verwechselst? Hast du dich schon mal geirrt und dich plötzlich am falschen Ort wiedergefunden?

In der Probenarbeit versuche ich zu erreichen, dass alles, was ich szenisch und musikalisch mache, für mich einen logischen Zusammenhang bildet. Das ist dann wie ein fester Rahmen, in dem ich mich bewege. Und wenn der wirklich gut ausgearbeitet ist, gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als das jeweils so zu singen und zu spielen, wie es verabredet ist. Ich hatte in meinem Studium einen Professor, der mir die Felsenstein-Methode vermittelt hat, die ich bis heute anwende. Das bedeutet vor allem, dass ich in jedem Moment mit sogenannten «Untertexten» arbeite. Das sind fiktive Texte, die in meinem Kopf ablaufen und beinhalten, was die Figur jeweils gerade denkt, woraus sich dann ergibt, was sie gerade tut. Sie entstehen aus einer genauen psychologischen Durchleuchtung der Motivation der Figur, sie beinhalten also, was sie denkt, ohne es zu sagen, was sie wirklich beabsichtigt. Diese Untertexte sind notwendigerweise in jeder Inszenierung anders, und man kann sie nicht verwechseln. Mir ist das jedenfalls noch nie passiert.

Du singst den Mime im Siegfried deutlich häufiger als den im Rheingold. Woran liegt das?

Vor allem daran, dass der Siegfried-Mime musikalisch erheblich anspruchsvoller ist, weshalb ihn viele Häuser nicht, wie den Rheingold-Mime, aus dem Ensemble besetzen können. Um das zu verdeutlichen, genügt schon die simple Tatsache, dass die Partie genauso lang ist wie die des Tristan und einen Stimmumfang von mehr als zwei Oktaven verlangt, von der Vielzahl unterschiedlicher Farben und Ausdrucksnuancen, die auch gesangstechnisch dem Sänger viel abverlangen, gar nicht erst zu reden. Aber die grösste Schwierigkeit liegt darin, dass fast der ganze erste Akt sehr tief liegt, fast in der Bariton-Lage, während der Rest der Partie dann in die Tenorlage wechselt. Das ist ein schöner Ausdruck für die wachsende Bedrängnis, in die Mime gerät, aber stimmtechnisch ist das das sehr anspruchsvoll. Tatsächlich ist der Mime in Siegfried eine der ganz grossen Herausforderungen und darum auch gleichzeitig eine Traumpartie für jeden Charaktertenor. Ich habe lange, bevor ich ein Engagement hatte, mit der Arbeit daran begonnen, und es hat schliesslich vier Jahre gedauert, bis ich mir die Partie angeeignet hatte. Nun habe ich sie drauf und geniesse sie jedes Mal, wenn ich sie singe.

Unter einer Traumpartie für einen Tenor stellt man sich aber eigentlich etwas anderes vor, als so ein verschlagenes Schlitzohr, das den Haupthelden der Oper umbringen will…

So einfach ist das ja aber nicht. Mime ist eben kein schablonenhafter Bösewicht. Der ganze erste Akt der Oper dient eigentlich dazu, seine Lebenssituation zu schildern, erfahrbar zu machen, wie er zu dem geworden ist, was er ist, und zu zeigen, warum er so handelt, wie er handelt. Es wäre doch einfach langweilig, wenn man die ganze Zeit nur dem Brunnenvergifter zusieht, der immerzu listig, bösartig, geldgierig und was nicht noch alles ist. Ich glaube auch gar nicht, dass er von Anfang an darauf aus ist, Siegfried zu töten. Das kommt erst, wenn er begreift, dass er keine andere Wahl hat, wenn er seinen grossen Plan verwirklichen will, nämlich in den Besitz des Rings zu kommen und so doch noch etwas aus seinem mickrigen Leben zu machen. Wenn er diesen Plan aufgibt, weil er nicht zum Mörder werden will, wäre das lange mühselige Zusammenleben mit diesem Halbstarken, die ganze jahrelange Quälerei, von der uns der erste Akt einen Eindruck gibt, umsonst gewesen. Ausserdem gibt es noch einen ganz anderen Aspekt: Mime hat Siegfried aufgenommen und siebzehn Jahre lang wie seinen Sohn grossgezogen; ohne ihn hätte Siegfried nicht überlebt. Wenn einer ein Kind bei sich aufnimmt, es nährt und pflegt, es heranwachsen sieht, seine ersten Schritte beobachtet und seine ersten Wörter hört, entsteht zwangsläufig eine gewisse Zuneigung, wie zwielichtig sie immer sein mag. Und es ist auch ganz unmöglich, dass sie nicht wenigstens teilweise erwidert wird. Tatsächlich gibt es in der Musik immer wieder Momente einer anrührenden Zartheit zwischen den beiden. Mime ist nicht zum heimtückischen Mörder, Siegfried nicht zum brutalen Totschläger geboren. Beide habe im Grunde ihres Charakters eine tiefe Sehnsucht nach Glück und Liebe, so verdreht sie sich auch äussern mag. Mime ist ein ganzer Mensch, und ein zutiefst unglücklicher Mensch. Ein Täter und ein Opfer.

Das hört sich so an, als würdest du ihn mögen.

Ja, ich mag diesen Kerl. Das ist eben das Grossartige bei Wagner, dass er keine einseitigen Figuren geschaffen hat. Wir wissen von den antisemitischen Konnotationen, die für Wagner mit Mime verbunden waren. Aber selbst wenn er die Absicht gehabt haben sollte, eine antisemitische Karikatur und sonst nichts zu schaffen, ist es ihm nicht gelungen. Er war einfach zu sehr Theatermann, um nicht zu wissen, dass die Widersprüche eine Figur interessant machen und dass ein böser Bösewicht so langweilig ist wie ein guter Gutmensch. Ich möchte sogar so weit gehen, Mime die menschlich nachvollziehbarste Figur der ganzen Tetralogie zu nennen. Ein Mensch mit grossen Schwächen und Stärken, ein Feigling und ein Kämpfer, er ist hinterlistig und zärtlich, bösartig und humorvoll, Vater und Mutter… Er ist ein ganzes Universum.

Nichtsdestoweniger gehört er im Ensemble des Rings zu den negativen Figuren. In deinem Fach gibt es ja ohnehin kaum positive Identifikationsfiguren. Oder?

Eigentlich nur eine: Wenzel in Smetanas Die verkaufte Braut – dieser Aussenseiter, den alle auslachen, der es aber im Laufe des Stücks schafft, sich von der dominanten Mutter und der Bosheit seiner Umgebung zu emanzipieren und zu seinem eigenen Leben zu finden. Das ist eine sehr anrührende Geschichte, und ich habe den Wenzel immer sehr gern gespielt. Aber ansonsten habe ich es immer mit Figuren zu tun, deren Schattenseiten deutlicher hervortreten als ihre hellen, um es mal so auszudrücken.

Und spielst du diese Bösewichter gern?

Ja, das ist ganz wunderbar. Denn die Bösen sind eben meistens die vielfältigeren Charaktere. Der Siegfried ist natürlich auch eine Figur mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten, aber sehr oft sind diese Liebhaber doch ein wenig langweilig, weil so voraussehbar ist, wie es mit ihnen gehen wird. Die Gegenspieler haben eben gerade, weil sie nicht auf das Gutsein festgelegt sind, alles, was ein Mensch an Eigenschaften haben kann. Diesen ganzen Reichtum auf die Bühne zu bringen, ist eine grosse Herausforderung für einen Sänger und Darsteller. Einem Rodolfo fliegen die Herzen des Publikums immer zu, und selbst wenn man es wollte, wäre es schwer, wenn nicht unmöglich, ihn um die Sympathie des Publikums zu bringen. Aber Mime den Leuten so nahe zu bringen, dass sie, vielleicht ohne es zu merken, Mitgefühl mit ihm haben und ihn sogar für einen Moment bedauern, wenn sein trostloses Leben so schrecklich zu Ende geht – das ist eine grosse und schöne Aufgabe, und der stelle ich mich immer, wenn ich die Partie singe.

Das Gespräch führte Werner Hintze

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 99, März 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

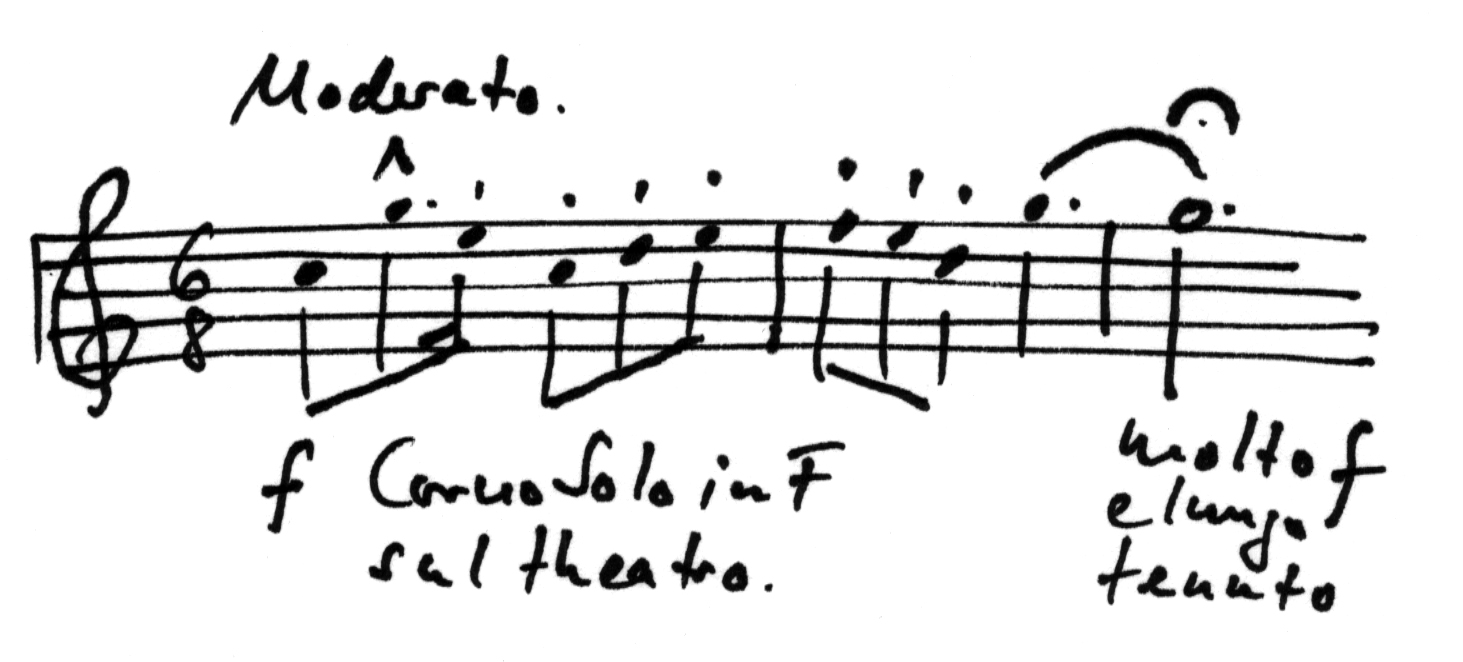

Auf dem Pult

Siegfrieds Hornruf gibt es sogar als Klingelton. Ihn zu spielen, ist für uns Hornist:innen eine Herausforderung, und er ist eine viel gefragte Probespielstelle. Für mich ist es eine grosse Freude, dieses lange Solo in einer Aufführung spielen zu dürfen, denn so oft bekommt man diese Chance nicht. Aufgeregt zu sein gehört natürlich dazu, aber den Druck ist man in unserem Job gewöhnt. Die grösste Herausforderung dabei wird sein, dass man ganz alleine und ohne Orchesterbegleitung spielt. Dazu kommt, dass der Ruf hinter der Bühne erklingt und eine ganz andere Konzentration und Wahrnehmung gefordert ist als im Graben. Auch technisch ist die Stelle anspruchsvoll, denn sie ist lang, und am Ende folgt mit dem C im Fortissimo einer der höchsten Töne für das Horn überhaupt. Die charakteristischen ersten drei Takte leiten eine längere Passage ein, die später als grosses Crescendo gespielt werden muss und immer schneller wird. Dieses pausenlose Accelerando mit Kulmination im hohen C macht es hier nicht leicht, durchzuhalten. Die Komponisten und Komponistinnen wissen für gewöhnlich um diese Problematik, und so gibt es in der Musik nur sehr selten längere Passagen für Horn ohne Pausen. Richard Wagner hat sehr genau geschrieben, wie die unterschiedlichen Töne zu artikulieren sind: Eine «Triangel» über dem zweiten Ton bedeutet zum Beispiel, dass er etwas stärker akzentuiert wird als die Töne, über denen kleine Keile stehen. Durch diese Akzente entsteht ein fast schwebendes Metrum, wodurch die Musik ihren Ruf-Charakter bekommt. Eine grosse Besonderheit unserer Aufführung wird sein, dass auch der Siegfried auf der Bühne einige Takte übernimmt: Klaus Florian Vogt war ursprünglich Hornist. Ich habe riesigen Respekt vor ihm, dass er sich auf dieses Abenteuer einlässt, und bin mir sicher, dass Wagner seine wahre Freude daran gehabt hätte!

Joan Bernat Sanchis

Drei Fragen an Andreas Homoki

Fafners Auftritt im «Ring»

«Theater ist ja eigentlich eine Kunst des Versteckens. Man spielt, indem man etwas nicht zeigt oder nur die Folgen: Fafner in seiner Höhle ist nur Licht und Rauch, man hört vielleicht noch ein Fauchen. So kann man es machen. Aber wir wollten ihn zeigen: gross, furchterregend, aber auch mit augenzwinkerndem Humor»

Herr Homoki, der Ring ist voll von fantastischen Orten und Kreaturen. Jedes Inszenierungsteam muss sich deshalb fragen: Begegnen wir diesem Kosmos abstrakt, oder eher realistisch? Was haben Sie zum Beispiel beim Drachen Fafner entschieden, der ja in Siegfried auftaucht?

Schon beim Lesen des Stückes waren wir uns sicher: Diesen Drachen wollen wir auf der Bühne sehen, denn er ist wirklich eine Figur und von zentraler Bedeutung im Stück. Theater ist ja eigentlich eine Kunst des Versteckens. Man spielt, indem man etwas nicht zeigt oder nur die Folgen: Fafner in seiner Höhle ist nur Licht und Rauch, man hört vielleicht noch ein Fauchen. So kann man es machen. Aber wir wollten ihn zeigen: gross, furchterregend, aber auch mit augenzwinkerndem Humor. Auf der Bühne gibt es immer Grenzen des Darstellbaren, mit ihnen muss man als Theatermacher spielen. Deshalb zeigen wir nur Teile des Drachens, den Kopf, den Schwanz und alles nur so lange, dass das Auge die Künstlichkeit nicht entlarvt. Das Riesenhafte des Ungeheuers setzt sich in der Fantasie des Publikums zusammen.

Sonst sind Sie ein Regisseur, der die Abstraktion liebt. Viele Ihrer Inszenierungen finden auf nahezu leerer Bühne statt. Warum ist das beim Ring anders? Warum soll es hier ein «echter» Drache sein?

Weil ich Spass daran habe (lacht). Wir fanden es gerade beim märchenhaftmythologischen Ring reizvoll, in die Konkretion zu gehen, mit der Sichtbarkeit der Bildwelt zu spielen und beispielsweise real zu erzählen, dass das Schwert Nothung in der Walküre im Stamm der Weltesche steckt und Siegmund es in einem dramatischen Moment herauszieht. Wenn ich als Zuschauer zu stark damit beschäftigt bin, zu entschlüsseln, was die Bühne bedeutet, geht viel Aufmerksamkeit für das Eigentliche verloren. Der Ring ist über weite Strecken ein Kammerspiel mit wenigen Figuren auf der Bühne. Ihre Beziehungen und ihre Konflikte bilden den inhaltlichen Kern, und den möchte ich so direkt und plastisch wie möglich herausarbeiten. Mein Spass am Drachen hat aber auch mit dem bühnentechnischen Knowhow unserer Werkstätten zu tun. Ohne die Leidenschaft und den Perfektionismus unserer Theaterplastik wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, den Drachen als reale Puppe bauen zu lassen, denn das ist unser Fafner: eine hochkomplexe, riesige Puppe mit einem professionellen Puppenspieler darin, der die Mechanik bedient und ihn zum Leben erweckt. Ich liebe die Theatralität des Puppenspiels auf der Bühne sehr.

Wovon hängt es ab, dass man als Zuschauer ein Bühnenbildelement «glaubt»? Ist es die Art des Materials? Perfektion in der Herstellung?

Ein ganz wichtiger Faktor ist das Licht. Das vor allem lässt etwa eine Kaschierarbeit glaubhaft erscheinen. Früher konnte man Gazevorhänge mit Laub bekleben, mit den lichtschwachen Scheinwerfern der Zeit hindurch leuchten, und es hat sich Magie eingestellt. Mit unseren modernen Scheinwerfern funktioniert das nicht mehr. Ihr starkes, brillantes Licht stellt viele Materialien bloss. Glaubwürdigkeit liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Manche Illusionen hat man zu oft gesehen, um sie noch akzeptieren zu können. Und es gibt natürlich auch grundsätzliche Entwicklungen und Pendelbewegungen in der Bühnenästhetik. Eine Reaktion auf die frühen naturalistischen Bühnenentwürfe war Abstraktion, denken wir nur an Wieland Wagners leere Bühnenscheiben in Bayreuth. Auf sie folgte dann wiederum eine Konzentration auf lebendig expressive Personenregie. Die Glaubwürdigkeit muss immer wieder neu hergestellt werden.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 99, März 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Volker Hagedorn traf 2023...

Camilla Nylund

Camilla Nylund gehört zu den international gefragtesten lyrisch-dramatischen Sopranistinnen und debütierte in Zürich im «Ring des Nibelungen» als Brünnhilde. Bei den Bayreuther Festspielen sang sie Elisabeth, Elsa, Sieglinde und Eva, in Zürich ist sie im November erneut als Senta zu erleben.

Sie war fünfzehn, als sie ihre erste grosse Reise machte, nach Rom zu einem Meisterkurs für Sänger. Dazu musste sie erstmal ein Schiff nach Stockholm besteigen, knapp 500 Kilometer südwestlich ihrer finnischen Heimatstadt Vaasa. «Meine Gesangslehrerin ist auch mitgefahren und ein paar ältere Mädchen», sagt Camilla Nylund, «aber es gab keine Handys.» 1983 war das. «Dass meine Eltern keine Angst hatten, mich da losziehen zu lassen! Meine Mutter hat dann in der Pension in Rom angerufen und wollte wissen, wie es mir geht, und die Wirtin hat abgenommen und pronto, pronto gesagt, und meine Mutter fragte sich, was sie damit meint, bråttom, bråttom? Das heisst auf Schwedisch schnell.»

Diese Reise ist der Schlüssel zu vielem, was Camilla Nylund bei unserem Treffen erzählt, rund um ihre Arbeit an der Brünnhilde im Zürcher Siegfried und an der Katerina Ismailowa in der Hamburger Lady Macbeth von Mzensk. Wir sitzen in der Wohnung ihrer Hamburger Freundin, deren grosse Gemälde uns umgeben. Jetzt wallen ihre blonden Haare ungebunden, abends werden sie für Katerina wieder streng hochgesteckt. Auf der Bühne der Oper Hamburg macht sie die lebenshungrige Ehefrau, die zur Mörderin wird, derartig glaubhaft, so stark, flexibel, leuchtend, nuanciert im Gesang, so präsent in der ganzen Gestalt, dass man in keiner Sekunde über das Alter der Darstellerin nachgrübelt. Und über ihr Russisch ebenso wenig. Sie selbst aber schon. «Ich könnte viel Zeit damit verbringen, das zu perfektionieren», meint sie. «Ich kann kyrillisch nicht lesen, ich habe den Text der Oper im Klavierauszug mit Lautschrift gelernt und das natürlich mit einer Russin durchgesprochen. Es hat aber gut funktioniert, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich eine Finnlandschwedin bin. Das Slawische liegt mir.» Sie kommt aus der schwedischsprachigen Minderheit am Küstenstreifen entlang des Österbotten, St. Petersburg ist von der Hafenstadt Vaasa kaum weiter entfernt als Stockholm, und in so einer Lage wird das «Sprachohr» gut geschärft, das eine so vielseitige Sängerin braucht.

Camilla Nylund wusste ziemlich früh, dass sie Sängerin werden wollte. Aufgewachsen im Dorf Kvevlax östlich von Vaasa, Tochter eines Technikers und einer Krankenschwester, sang sie gern, wie ihre Eltern. Es gab eine Musikschule dort, staatlich finanziert, «jeder konnte sich das leisten». Sie lernte Blockflöte, Querflöte, Klavier, sang im Chor, sie wollte «überall dabei sein». Mit vierzehn bekam sie in Vaasa klassischen Gesangsunterricht, mit fünfzehn stand sie erstmals als Solistin auf der Bühne. Ein Musiklehrer des Gymnasiums hatte für das Musical Jesus Christ Superstar alle verfügbaren Kräfte vereint, Camilla durfte die Maria Magdalena singen, auf schwedisch. «Ein unglaubliches Erlebnis mit Kostüm und Maske und Orchester, ein Riesenerfolg.»

Die Reise nach Rom im selben Alter gab ihr zusätzlichen Rückenwind. «Es war unglaublich heiss und eine fantastische Woche. Ich hatte danach nie mehr Angst vor etwas Neuem. Ich musste mich ja zurechtfinden in der Welt, und das hat mir in diesem Beruf viel geholfen. Ich habe immer gedacht, ich muss es irgendwie schaffen.» Dass und wie sie es geschafft hat in eine internationale Karriere, macht sie vielleicht erst recht sensibel für die Hürden, an denen eine so starke und lebensfrohe Frau wie Katerina Ismailowa in Schostakowitschs Oper scheitert. «Sie ist kein Monster. Es sind die Umstände, die sie zur Mörderin machen. Wenn man in so einer schrecklichen Umgebung lebt… Es ist ein total aktuelles Stück, denn die Situation, der Machtanspruch von Männern, hat sich für viele Frauen nicht verändert.» Darum ist sie froh, dass eine Frau das Stück inszeniert hat, die Filmemacherin Angelina Nikonova. Nylund, die mit ihrem Mann in Dresden lebt und dort die beiden Töchter grosszog, wurde von Anfang an ermutigt. Es gab auch glückliche Fügungen, und eine davon veranlasst sie zu glauben, «dass es höhere Mächte gibt, die etwas für uns regeln.» Als sie sich am Salzburger Mozarteum um einen Studienplatz bewarb, «da hätte so viel schiefgehen können. Und da gab es eine Lehrerin, die an mich geglaubt hat. Ich wusste nicht, wie man einen Ton stützt und einen hohen Jubelton singt. Éva Illés hat zu mir gesagt, ‹Sie kamen auf die Bühne und hatten eine Ausstrahlung›.» Eine schwierige Lehrerin sei sie gewesen, aber sie legte die technische Basis.

In Salzburg und dann beim ersten festen Engagement in Hannover, dem eines in Dresden folgte, wurde Deutsch für Camilla Nylund zur zweiten Muttersprache, und bald auch zur ersten Bühnensprache. Denn Rollen in den Opern von Richard Strauss und Richard Wagner hat sie besonders oft gesungen. Als Salome steht sie seit bald zwanzig Jahren auf den Bühnen, als Elisabeth im Tannhäuser fast schon ebenso lange, «im Ring habe ich alle Partien gesungen, die man singen kann. Woglinde, Freia, Gutrune, Sieglinde…» Dass allerdings noch Brünnhilde dazukommen könnte, hat sie sich bis vor fünf Jahren nicht träumen lassen. Brünnhilde, ein Achttausender für Sängerinnen! «Als Andreas Homoki mir das anbot, habe ich ihn zuerst für verrückt erklärt und dann gedacht, ich habe doch oft verrückte Sachen gemacht und vieles gewagt. Zürich ist nicht so ein riesengrosses Haus, und in eine Neuproduktion kann ich mich reinknien. Durch meine Kontinuität, durch die Arbeit an so verschiedenen Partien kann meine Stimme das mitmachen. Ich habe ein Fundament, auf dem ich stehen kann, das ist, wie wenn man ein Haus baut. Ich habe keine hochdramatische Stimme, sondern mache das mit meinen Mitteln. Es gibt verschiedene Techniken, wie man die Stimme über das grosse Orchester projiziert. Eine bombensichere Technik habe ich bei Irmgard Boas gelernt.»

Diese jetzt 90 Jahre alte Lehrerin lernte Nylund 2003 in Dresden kennen, und es ist dieselbe Zaubermeisterin, der auch Klaus Florian Vogt vertraut. Er singt in Zürich seinen ersten Siegfried an Nylunds Seite, die ihm schon ein Ring-Stück voraus ist. In der Walküre ist Brünnhilde von der Göttin zum Menschen gemacht worden, jetzt, in Siegfried, «wacht sie auf, hat Siegfried vor sich und weiss gar nicht, was das Menschsein bedeutet. Er spricht von Liebe, aber er kennt die Liebe auch nicht. Da ist die Verzweiflung von Brünnhilde, die versucht zu erklären, woher sie kommt, was sie für eine Frau ist, und er versteht überhaupt nichts. Das ist interessant, typisch Mann und Frau. Spannend, auch wenn dieser Text so kompliziert ist.»

Solche Menschlichkeiten sind es, die sie interessieren, «ich bevorzuge auch grosse Rollen, weil ich die einen ganzen Abend lang entwickeln kann.» Und natürlich in den Proben. «Es ist toll, wie Homoki diese Figuren sieht. Wir kamen auch mal an einen Punkt, wo wir merkten, nein, so kann die Person nicht sein. Wir entwickeln das dann zusammen. Was ich sage, was ich tue, da muss ich wirklich dahinterstehen.» Und nun steht sie zeitgleich hinter zwei sehr verschiedenen Gestalten, Brünnhilde und Katerina, beides neue Rollen, wie hält sie das aus? «Das war natürlich ein Wahnsinn, gleich nach der Premiere in Hamburg mit Brünnhilde in Zürich anzufangen, und deren Partie habe ich gelernt, während ich Proben mit Katerina hatte. Aber es ging halt nicht anders.» Es ging nicht anders, weil Siegfried schon fest stand und die Lady Macbeth sie «irrsinnig gereizt» hat, auch wenn Nylunds Ehemann, ebenfalls Sänger, meinte: «Das ist zuviel für dich.» Es geht, aber andere würden durchdrehen. «Ich ruhe in mir», sagt sie schlicht. Und dann erzählt sie noch etwas von früher und von jetzt. Sie wollte nach dem Abitur in Helsinki Gesang studieren, an der Sibelius Akademie. Abgelehnt. «Da hat man nicht an mich geglaubt. Ja, eine gute Stimme, aber nicht gut genug. Ich hab’ da nie studiert. Und gestern hatte ich ein Gespräch mit dem Leiter der Opernausbildung dieser Akademie. Ich gebe im November den Meisterkurs.» Sie lacht sehr froh. «So kann’s gehen.»

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 99, März 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Funkenflug in der Schmiede

Vor der Schmiedeszene in Siegfried hatte ich tatsächlich ein wenig Angst: In dieser Szene wird zunächst ein gebrochenes Schwert in Späne geraspelt, dann eingeschmolzen, in eine neue Form gegossen, aus der Form genommen und im Wasserbecken gehärtet, dann wieder erhitzt und schliesslich geschmiedet. Wieso ich vor so etwas Angst hatte? Weil unser Regisseur Andreas Homoki dort, wo er einen Drachen wollte, einen Drachen bekommen hat, den selbst Experten als veritablen Drachen durchgehen lassen. Weil Andreas dort, wo er einen glühenden Felsen brauchte, auch diesen bekommen hat... Und weil, wenn ich Andreas ein rot leuchtendes Plexiglasschwert zum Schmieden gebe, dieses beim ersten Hammerschlag zerspringt.

Alle, die es schon mal gemacht haben, wissen: Ein Schwert zu raspeln, ist nicht trivial. Das muss nach Metall klingen, da müssen Späne fliegen. Wenn Sie aber ein Schwert über eine Raspel ziehen, passiert gar nichts. Zumindest nichts, was für das Publikum aus zwanzig Metern Entfernung sichtbar wäre.

Unsere Requisite fand die Lösung: Unter die Stahlklinge des Schwerts wird ein Streifen Magnesium befestigt. Der Effekt ist gross: Siegfried reibt das Magnesium über die Raspel, und die Funken fliegen wie bei einer riesigen Wunderkerze. Das sieht man sogar aus hundert Metern Entfernung!

Siegfried raspelt das Schwert in einen Gusskessel. Diesen stellt er auf die Glut: Im Takt wird der Blasebalg betätigt, und Feuerstösse kommen aus der rot leuchtenden Glut. Rot zu leuchten ist einfach: mit eingebautem LED-Licht. Die Feuerstösse erzeugt ein Requisiteur, der hinter der Esse versteckt ist und Blütenstaub in eine kleine Flamme bläst. Das gibt jedes Mal eine zwei Meter hohe Stichflamme.

Der Kessel wird mit der Zeit rotglühend und dann von Siegfried mit einer langen Zange von der Esse genommen. Das ist auch wieder einfach: Das Gussgefäss ist aus einem transparenten Material gebaut, und mittels Akku und LED leuchtet das Gefäss rotglühend. Dazu noch Nebel aus einer kleinen eingebauten Nebelmaschine und ein paar blitzende LED im Inneren. Das sieht so echt und heiss aus, dass selbst ich Abstand halte von dem Teil. Da wir kein glühendes Metall haben, hat Andreas den Gussvorgang so inszeniert, dass Siegfried den Kessel direkt an die Gussform setzt und man das nicht vorhandene flüssige Metall nicht sieht. Es scheint aufgrund des glühenden Kessels und des Nebels dennoch absolut echt.

Danach wird die Gussform zerschlagen, und der Rohling aus Metall kommt heraus. Die Gussform ist tatsächlich aus Gips hergestellt und wird für jede Vorstellung neu gegossen; der Rohling aus Stahl ist immer der Gleiche. Der Rohling wird von Siegfried in eine Wanne geworfen, und viel Nebel aus einer Nebelmaschine in dieser Wanne vermittelt das Abschrecken im Wasser. Nun wird der Rohling in die Esse geschoben: Feuerstösse und Glut vermitteln grosse Hitze. Und wenn Siegfried mit dicken Lederhandschuhen den Rohling zum Schmieden herauszieht, glüht dieser hellrot. Dies ist die Meisterleistung der Requisite! Sie hat einen zweiten Rohling mit einer nachleuchtenden roten Farbe überzogen. Nachleuchten bedeutet: Wenn man diese Farbe hellem Licht aussetzt, leuchtet sie im Dunkeln eine Zeitlang nach. Dieser zweite Rohling liegt während der ganzen Schmiedeszene in der Esse in einem extrem hellen Lichtkanal und wartet auf seinen Auftritt: Wenn Siegfried ihn dann rauszieht, leuchtet er rotglühend. Auf diesen Rohling hämmert er dann ein. Da brauche ich für einmal keine Angst zu haben: Die Farbe hält, es sieht richtig echt aus und klingt auch so. Eine Riesenlob an unsere Requisiteurinnen und Requisiteure!

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 100, April 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hintergrund

Sein Antisemitismus war radikaler als bei allen Zeitgenossen

Man kann Richard Wagners Hauptwerk nicht aufführen, ohne nach der Judenfeindlichkeit des Komponisten zu fragen und danach, wie sie sich auf den «Ring des Nibelungen» ausgewirkt hat. Ein Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler und Wagnerkenner Jens Malte Fischer

Richard Wagner schrieb den Ring des Nibelungen zum grossen Teil in Zürich; während der neun Jahre, die der Komponist als Flüchtling hier in der Stadt verbrachte, entstanden auch einige seiner wichtigsten Schriften, darunter der berüchtigte Aufsatz Das Judentum in der Musik. Worum geht es darin?

Diese Schrift erschien 1850 zum ersten Mal in der Neuen Zeitschrift für Musik in Leipzig unter dem Namen K. Freigedank, einem sehr sprechenden Pseudonym. Wagner versucht hier, die grundsätzliche Unfähigkeit der Juden nachzuweisen, in der Kultur derjenigen Nationen, in denen sie sich vorgeblich assimiliert haben, wirklich schöpferisch tätig zu sein. Sie hätten, so Wagner, nur ein nachahmendes Talent, und zwar aufgrund der Eigentümlichkeiten, die ihnen als Juden anhaften. Wagner spricht nicht von der «jüdischen Rasse» – die Rassentheorie war um 1850 zwar ansatzweise vorhanden, aber noch nicht sehr verbreitet. Seine Äusserungen sind aber durchaus protorassistisch zu nennen, denn es geht ihm nicht um irgendwelche Ad hoc-Adjektive, die äusserliche Dinge beschreiben, sondern eben um Eigentümlichkeiten, die nicht zu ändern sind, es sei denn, die Juden würden aufhören, Juden zu sein. Wagner schreibt, die jüdische Musik hänge einerseits mit

dem Synagogengesang zusammen, den er sehr negativ charakterisiert, wobei nicht klar ist, ob Wagner jemals in einer Synagoge war, und andererseits mit der jüdischen Sprache, die er als «schrillenden und murksenden Lautausdruck» beschreibt. Juden können laut Wagner nicht ins Herz der deutschen Nation und der deutschen Kultur eindringen und sind deshalb nicht in der Lage, wirklich schöpferisch musikalisch tätig zu werden. Stattdessen würden sie sich im Nachahmen eine Kultur aneignen, die nicht die ihre ist, sondern nur – wenn auch durchaus raffiniert – assimiliert wird und nicht aus der Tiefe der Seele kommt.

Man hat in der Vergangenheit das Argument gehört, Wagner sei in Paris von Meyerbeer nicht in dem Masse unterstützt worden, wie er sich das erwartet hatte, und sein Misserfolg als Komponist in dieser Stadt sowie seine miserable finanzielle Lage habe zu dem Pamphlet gegen die Juden geführt; es sei also eine Jugendsünde und deshalb entschuldbar. Die Tatsache, dass er den gleichen Text 19 Jahre später unter seinem eigenen Namen noch einmal veröffentlicht und seine Aussage sogar noch verschärft hat, zeigt, dass eine solche Argumentation keinesfalls haltbar ist.

Von einer Jugendsünde kann man bei dem 37jährigen Verfasser kaum sprechen, und es ist belegt worden, dass Meyerbeer ziemlich viel für ihn getan hat, wenn auch ohne grossen Erfolg, was Meyerbeer nicht angelastet werden kann. Man kann ziemlich genau nachweisen, dass Wagners antijüdische Ressentiments schon lange vorher existierten. Es gibt in Briefen und Äusserungen gegenüber Freunden immer wieder Passagen, in denen er sich beispielsweise über einen jüdischen Wucherer beklagt, bei dem er Geld geliehen hatte und dann Probleme bekam. Wagner war ja, bis Ludwig II. ihn zu unterstützen begann, als Pumpgenie bekannt und musste gelegentlich auch vor seinen Gläubigern fliehen. Diese Probleme bezog er nicht auf die Person des Wucherers, sondern meinte: Der ist ja Jude, da muss man sich nicht wundern. Diese Ressentiments haben sich langsam gesteigert und brechen erstmals 1850 aus. Auch in seiner Schrift Oper und Drama sind sie nachzuweisen.

Wagners Haltung den Juden gegenüber setzt sich kontinuierlich fort bis 1869, als Das Judentum in der Musik zum zweiten Mal erscheint, und wird auch danach nicht etwa besser, sondern immer aggressiver. Wenn man die Tagebücher seiner Frau Cosima anschaut, sieht man, dass sie, die völlig seiner Meinung war, etwa alle 14 Tage eine antisemitische Bemerkung Wagners notierte. Er hat sich zwar nicht vereinnahmen lassen, aber doch mit Befriedigung beobachtet, dass sich etwa zehn Jahre nach der zweiten Edition seiner Schrift der Antisemitismus in Berlin und in ganz Deutschland immer stärker verbreitet hat; Wagner selbst sieht sich da am «Anfang der Bewegung», die jetzt ganz gross rauskommt. Es gibt eine leichte Distanzierung, die von Wagnerianern gern zitiert wird, aber das ist zweideutig und lasch formuliert, so dass man genau merkt, er will es sich nicht mit dem jüdischen Publikum in den Opernhäusern verderben. Er war viel zu sehr grosser Künstler, als dass er antisemitische Opern geschrieben hätte; das war nicht seine Intention.

Stand Wagner mit seinem Text Das Judentum in der Musik tatsächlich «am Anfang der Bewegung»?

Das ist der grosse Vorwurf, den man ihm machen muss: Er hat den Antisemitismus in gewisser Weise hoffähig gemacht; er hat Leute, die sich im Bierkeller Judenwitze erzählten, in ihren Ressentiments bestätigt. Es entstand der Eindruck: Wenn der berühmte Opernkomponist Richard Wagner so etwas sagt, und zwar in der zweiten Fassung seiner Schrift mit erheblicher, geradezu weltweiter Resonanz, dann müssen wir uns nicht mehr verstecken und können laut und deutlich sagen, was wir vom jüdischen Einfluss überhaupt und speziell in der Kultur halten. Man muss es so drastisch sagen: Richard Wagner ist bis heute im Kulturbereich der berühmteste Antisemit geblieben. Er ist seit über 100 Jahren ein Weltphänomen, sein Ruhm ist kontinuierlich angestiegen. Einen Antisemiten auf diesem Niveau des schöpferischen Genies gibt es sonst nicht.

Der Schluss von Das Judentum in der Musik wurde häufig als Aufforderung zur Vernichtung der Juden gelesen; dort heisst es: «Aber bedenkt, dass nur Eines Eure Erlösung von dem auf Euch lastenden Fluche sein kann, die Erlösung Ahasvers: Der Untergang!» Das klingt in der Tat grauenhaft.

Es gibt Antisemitismus-Forscher, die sagen: Hier scheint die Ermordung der europäischen Juden am Horizont schon auf. Ich sehe das nicht so. Der Schluss des Textes ist vieldeutig. Aber das ist auch zugleich das Problem – man kann ihn als Aufforderung zur Vernichtung der Juden lesen. In der Zweitfassung der Schrift spricht Wagner von der «gewaltsamen Auswerfung» der Juden, in späteren Texten von einer «grossen Lösung» des Judenproblems, da wird es viel problematischer. Der Schluss des Judentum-Aufsatzes meint: Die Juden müssen aufhören, Juden zu sein, sie müssen als Juden untergehen und dann gemeinsam mit den anderen, die auch neu geboren werden müssen, zu neuen Menschen werden. Bevor die Juden in diesen gemeinsamen Regenerationsprozess hineingehen, müssen sie sich von ihrem Judentum lösen. Wie das allerdings auszusehen hat, darüber sagt Wagner nichts Konkretes. Die christliche Taufe reicht dafür jedenfalls nicht aus, denn die Juden haben, das betont er immer wieder, unveränderliche Eigenschaften, die Nichtjuden widerlich finden. Dennoch bin ich nach langem Studium dieser Schrift der Meinung, dass hier nicht die Andeutung der physischen Vernichtung der europäischen Juden intendiert ist. Aber leider hat die Schrift in dem Prozess, der zu den Grauenhaftigkeiten im 20. Jahrhundert geführt hat, einen nicht unwichtigen Stellenwert.

Inwiefern?

Die Linie der Nachwirkungen lässt sich verfolgen von der antisemitischen Bewegung am Ende des 19. Jahrhunderts über Richard Wagners Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain, über den antisemitischen Philosophen Otto Weininger und antisemitische Publikationen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis hin zu Adolf Hitler, der, wie bekannt, Wagnerianer war – der einzige Nationalsozialist übrigens, der wirklich fanatischer Wagnerianer war, die anderen waren das ja gar nicht und sind in Bayreuth eingeschlafen, was Hitler sehr geärgert hat. Hitler hielt 1929 in München eine Rede, in der er über den jüdischen Regisseur Max Reinhardt schimpft. Wenn man das liest, dann hört man bis in die Formulierungen hinein Richard Wagner. Da merkt man die Kontinuität. Und wenn man Kritiken aus den 1950er Jahren über Gustav Mahler anschaut, dann findet man gegen den immer wieder als Jude diffamierten Komponisten Mahler noch die gleichen Argumente.

Dass Wagner Antisemit war, ist mehr oder weniger Konsens. Ob und wie diese Einstellung auch Eingang in sein Werk gefunden hat, darüber herrscht jedoch Uneinigkeit. Die klarste Meinung dazu hatte Theodor W. Adorno; für ihn war Mime ebenso wie Beckmesser eine Judenkarikatur. Wie sehen Sie das?

Als ich begann, mich mit Wagner zu beschäftigen, gab es über die Tatsache, dass Wagner Antisemit war, noch gar keine Diskussion. Wagner-Forscher haben gesagt: Ja, den Antisemitismus bei Wagner gab es, das war damals eben so üblich. Dieses Argument habe ich nie teilen können. Bei Wagner ist der Antisemitismus eine regelrechte psycho-pathologische Obsession. Sein Antisemitismus ist stärker und radikaler als bei allen anderen Zeitgenossen, die man mit ihm vergleichen könnte. Insofern ist er ein Phänomen, mit dem man sich befassen muss; das ist allgemein anerkannt und wird zumindest öffentlich nicht mehr angezweifelt. Die Frage, ob dieser Antisemitismus im Text oder in der Musik vorkommt, ist in der Tat nach wie vor heftig umstritten. Wenn man diese Frage bejaht, so wie ich das tue, ist man bis heute in der Minderheit. Hier bin ich ganz auf der Seite von Autoren wie Paul Bekker und Adorno. Das Problem ist: Die Musikdramen sind kein eindeutiger Text, und es ist nicht so einfach, das klarzumachen. Es gibt einen antisemitischen Code, der dem Publikum des 19. Jahrhunderts imprägniert war. Man wusste, was gemeint war, wenn ein Mime des 19. Jahrhunderts in einen Watschelgang verfällt. Und wenn ein Schauspieler in einer Posse zu «mauscheln» anfängt, also Deutsch mit jiddischem Akzent spricht, muss er nur eine Zeile sagen, und das Publikum fängt an zu wiehern. Jede Woche gab es in manchen Zeitungen antisemitische Karikaturen. Das ist heute – mit Recht – tabuisiert. Auf diesen Code kann man sich heute nicht mehr verlassen. In der Salome von Richard Strauss findet sich das berühmte Judenquintett. Wenn man sich die Stimmführung darin anschaut – es sind vier Tenöre und ein Bass, kurios –, dann hört man in diesem kreischenden, keifenden Gesang genau den Ausdruck des jüdischen Gesangs und der jüdischen Sprache, den Richard Wagner in der Judentum-Schrift andeutet. Die kannte Strauss natürlich. Strauss war trotz einiger unerfreulicher Äusserungen in frühen Briefen kein Antisemit, aber er karikiert hier ganz offen auf musikalische Weise jüdisches Sprechen und Singen. Wenn man davon ausgehend schaut, wie die Partie von Beckmesser im zweiten Akt komponiert ist, wird man die Ähnlichkeiten mühelos feststellen. Das lässt sich vor Gericht nicht beweisen. Aber für meine Ohren ist es eindeutig, dass hier jüdische Musik parodiert wird. Dem Publikum wird unterschwellig zugetragen: Wenn ihr genau hinhört, wisst ihr schon, was ich meine.

Und wie steht es mit der Figur des Mime?

Natalie Bauer-Lechner, die ausserordentlich präzise Gespräche Gustav Mahlers notiert hat und als sehr zuverlässige Quelle gilt, erinnert sich, wie Mahler nach einer Aufführung des Siegfried in geselliger Runde sagt, seiner Meinung nach wäre der Mime «die leibhaftige, von Wagner gewollte Persiflage eines Juden». Aber man dürfe es nicht so übertreiben, wie der Sänger es an diesem Abend getan habe. Für Mahler war ganz klar: Mime ist eine Judenkarikatur. Wagner wollte keine antisemitische Oper schreiben. Aber er gibt Signale, die darauf hindeuten, dass Mime jüdische Elemente auf eine unterschwellig karikaturistische Weise in sich trägt. Wenn Sie lesen, wie Wagner Mime in seinem Textentwurf von 1851 beschreibt, dann ist klar, was hier gemeint ist. Und wenn Siegfried singt «seh ich dich stehn, gangeln und gehn, knicken und nicken, mit den Augen zwicken...», dann ist das im Verständnis des 19. Jahrhunderts die Beschreibung des Bewegungsprofils eines Juden.

Lässt sich das auch konkret in der Musik festmachen?

Wenn Sie – mit dem Judenquintett aus der Salome im Ohr – den Streit von Mime und Alberich vor der Fafner-Höhle anhören, wie Mime schreit und in die höchste Tenorlage geht, dann ist das meiner Meinung nach eindeutig. Nicht in dem Sinne, dass Wagner sagen will: Ihr müsst begreifen, das ist ein Jude – wie sollte ein Jude auch in den germanischen Wald kommen? Aber für den Kenner des Themas im 19. Jahrhundert und darüber hinaus ist klar zu erkennen, was gemeint ist; für das heutige Publikum ist das schon schwerer verständlich. Man kann aber trotzdem nicht so tun, als ob das nicht existent wäre. Es gibt übrigens auch eine Kritik vom ersten Ring in Bayreuth 1876, die das genau so benennt.

Trotz all dieser Erkenntnisse gehören Wagners Werke heute zu den meistgespielten. An anderer Stelle haben wir gerade unter dem Titel «Wie toxisch ist das Opernrepertoire?» eine Debatte angestossen, in der wir der Frage nachgehen, wie wir in der Oper mit diskriminierenden Stücken umgehen wollen und ob man sie noch spielen soll. Wie sehen Sie das bei Wagners Werken?

Das ist eine schwierige Frage. Ich warte darauf, dass Otello-Aufführungen von Shakespeare und Verdi nicht mehr möglich sind, eine beängstigende Perspektive; denn hier ist ja das Blackfacing-Problem offensichtlich. Bei Wagner sehe ich das anders, weil seine Figuren nicht so deutlich fixiert sind, etwa durch die Hautfarbe. Klar ist, man kann nicht einfach die Augen vor dieser Problematik verschliessen. Klar ist aber auch, ein Wagner-Verbot auf den Opernbühnen der Welt wäre absurd. Ich denke, die Verantwortlichen an den Häusern haben die Verpflichtung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Man kann im Programmheft einen Text abdrucken und so zeigen, dass man sich des Problems bewusst ist. Man kann die Sache auch auf die Bühne bringen, wie Barrie Kosky das in Bayreuth in den Meistersingern getan hat. Genauso legitim ist es, wenn Regisseurinnen und Regisseure sich dieses Aspekts bewusst sind, ihn aber nicht in den Vordergrund rücken wollen. Da gibt es kein Patentrezept.

Wichtig ist ja, festzuhalten, dass die Aussage des Rings insgesamt keine antisemitische ist.

Nein, mit Sicherheit nicht. Aber es gibt im Ring schon sehr krasse Gegensätze. Wie Thomas Mann sagte: Es gibt die sonnigen, die heldischen Figuren, die die Welt erlösen sollen – manche scheitern dabei –, und es gibt die dunkle Gegenwelt, und dazu gehören Alberich, Hagen, Mime. Die Dunklen haben immer wieder jüdische Untertöne in der Figurenzeichnung, und das fällt dann doch auf. Dazu lässt sich nur sagen: Wie kann man annehmen, dass eine so zentrale Obsession wie der Antisemitismus, die Wagner bis in die tiefsten Tiefen geprägt hat, in seinem Werk, das so sehr Bekenntniswerk ist, keine Rolle spielt? Das war tief in ihm drin – und nicht nur Mode oder ein Ressentiment gegen den Konkurrenten Meyerbeer.

Jens Malte Fischer war Professor für Theaterwissenschaft an der Universität München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Kultur der Jahrhundertwende um 1900 sowie die Geschichte der deutsch-jüdischen Kultur und des Antisemitismus. 2015 erschien von ihm «Richard Wagners ‹Das Judentum in der Musik›. Eine kritische Dokumentation». Er ist ausserdem Autor zahlreicher weiterer musikwissenschaftlicher Publikationen wie «Gustav Mahler. Der fremde Vertraute» (2003) und «Richard Wagner und seine Wirkung» (2013).

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 99, März 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Zwischenspiel, 31.03.2023

Rebeca Olvera – Der mexikanische Wirbelwind

Die Sopranistin Rebeca Olvera, das Waldvöglein, über ihren Spass an Rossini, ihre Künstlerfreundschaften mit Cecilia Bartoli und Javier Camarena und die Gesangslust der Mexikaner. Zum Podcast

Stadtführung

Begleitend zu unseren «Ring»-Vorstellungen bietet Zürich Tourismus öffentliche Stadtführungen zu Richard Wagners Zeit in Zürich an! mehr

Schlafen Sie dort, wo Richard Wagner ein und aus ging...

Wandeln Sie auf Wagners Spuren und kombinieren Sie Ihr Opernticket mit einer Übernachtung im geschichtsträchtigen Hotel Baur au Lac! Hier las Richard Wagner die Ring-Dichtung erstmals öffentlich und sang sogar Teile davon – mit niemand geringerem als Franz Liszt am Klavier! Bitte beachten Sie, dass das exklusive Arrangement nur in Verbindung mit dem Spezial-Code «Wagner 2023» gebucht werden kann.

Siegfried

Synopsis

Siegfried

Vorgeschichte

Wotan hat der Welt eine auf Verträgen basierende Ordnung gegeben und sich so ihrem obersten Herrscher gemacht. Von den Riesen Fasolt und Fafner liess er sich eine prachtvolle Burg bauen, die mit einem dem Nibelungen Alberich entwendeten Goldschatz bezahlte. Aber er stahl Alberich nicht nur den Schatz, sondern auch den aus dem Rheingold geschmiedeten Ring, der seinem Besitzer maßlose Macht verleiht. Alberich verfluchte den Ring: Er soll jedem den Tod bringen, der ihn berührt. Von der Urmutter Erda eindringlich gewarnt, war Wotan schliesslich bereit, den Ring den Riesen zu überlassen. Im Streit um das verhängnisvolle Kleinod erschlug Fafner seinen Bruder Fasolt.

Da Wotan selbst sich den Ring nicht aneignen kann, ohne als oberster Hüter der Gesetze gegen seine eigene Weltordnung zu verstossen, entwickelte er einen Plan: Er zeugte ein menschliches Zwillingspaar, Sieglinde und Siegmund, die an seiner Stelle agieren sollten. Er verschaffte Siegmund das göttliche Schwert «Nothung», mit dem dieser vermeintlich freie Held Fafner erlegen und den Ring für Wotan erringen soll.

Erst Wotans Gattin Fricka machte ihm unmissverständlich klar, dass er mit diesem Plan einer Selbsttäuschung unterlag. Er konnte Siegmund nicht in seinem Sinne handeln lassen, ohne seine eigene Machtposition zu untergraben. Mehr noch: Er hatte er dafür zu sorgen, dass Siegmund im Zweikampf fiel. Wotans Lieblingstochter jedoch, die Walküre Brünnhilde, versuchte Siegmund entgegen Wotans Befehl zu retten. Durch Wotans Eingreifen fiel Siegmund schliesslich doch, aber Brünnhilde verhalf seiner Schwester und Braut Sieglinde, die bereits Siegfried im Schoss trägt, zur Flucht. Als Strafe für ihren Ungehorsam war Wotan gezwungen, Brünnhilde auf dem Walkürenfelsen in einen tiefen Schlaf zu versetzen, der ihr den göttlichen Status nahm und aus dem sie nur durch einen Mann erweckt werden kann, dem sie als einfache Menschenfrau zu folgen hat. Auf Bitten Brünnhildes umgab er den Felsen jedoch mit einem Feuerring, den nur der fruchtlos freieste Held durchschreiten kann. Beide wissen: Dieser Held wird Siegfried sein.

Erster Aufzug

Weitab von der Welt, nahe der Neidhöhle, in welche sich der Riese Fafner in Gestalt eines Riesenwurms zurückgezogen hat, wurde Siegfried von Alberichs Bruder Mime großgezogen. In der Hoffnung, der junge Held werde den Lindwurm töten und ihm so Alberichs Ring verschaffen, hat Mime Siegfried jahrelang über seine wahre Herkunft im Unklaren gelassen. Trotz seiner Unwissenheit erkennt der Knabe, dass Mime nicht sein Vater und noch weniger seine Mutter sein kann und erzwingt von ihm Aufschluss über seine Herkunft. Mime berichtet notgedrungen, wie er eines Tages vor seiner Höhle eine erschöpfte Frau mit Namen Sieglinde gefunden und in seine Behausung gebracht hat, wo sie schliesslich einen Sohn gebar und starb. Vor ihrem Tod habe die Mutter dem Kind den Namen Siegfried gegeben und ihm das zerbrochene Schwert Nothung hinterlassen, das sein Vater in seinem letzten Kampf geführt hatte. Siegfried verlangt von Mime, ihm dieses Schwert zu reparieren, und stürmt hinaus. Doch Mime weiß, dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen ist, hat doch der Knabe alle Schwerter, die er bisher geschmiedet hatte, im Handumdrehen zerbrochen.

Wotan, der Walhall verlassen hat und nun als Wanderer ruhelos durch die Welt zieht, erscheint vor Mime und nötigt ihm ein gefährliches Ratespiel auf: Er verpfändet sein eigenes Leben, sollte er nicht in der Lage sein, drei Fragen zu beantworten, die Mime ihm stellt.

Der Wanderer gewinnt das Spiel mit Leichtigkeit und wendet es nun gegen Mime, der jetzt seinerseits drei Fragen um denselben Preis beantworten muss. Als Mime an der Frage scheitert, wer das Schwert Nothung neu schmieden wird, verlässt der Wanderer Mime mit der geheimnisvollen Prophezeiung, dies werde nur dem gelingen, der das Fürchten nicht kennt. Und dieser wird Mime schliesslich auch das Leben nehmen.

Der zurückgekehrte Siegfried wundert sich über Mime, der sich vor Angst verkrochen hat, und ihm erklärt, der Grund dafür sei das Fürchten, eine erstrebenswerte Fertigkeit, ohne die niemand in die Welt hinausziehen sollte. Siegfried wird neugierig und Mime verspricht, ihn zu Fafner zu bringen, der ihn das Fürchten lehren könne. Der junge Held ist begeistert und beschließt, sobald er diese Lektion gelernt hat, Mime endlich zu verlassen und in die Welt zu ziehen. Da es Mime offensichtlich nicht gelungen ist, Nothung neu zu schmieden, nimmt Siegfried die Sache selbst in die Hand.

Es gelingt Siegfried, das Schwert vollkommen neu zu erschaffen, indem er die Stücke zerfeilt, einschmilzt und neu in Form giesst. Für Mime bestätigt sich damit die Prophezeiung des Wanderers. und er erkennt sein Dilemma: Zwar schmiedet der Furchtlose das Schwert neu und kann somit Fafner erlegen – wird aber unweigerlich auch Mime töten, sollte Fafner ihm nicht vorher das Fürchten lehren. Lernt der Furchtlose das Fürchten jedoch zu früh, kann er Fafner nicht besiegen und der Ring, der Mime zum Herrscher der Welt machen soll, bleibt weiterhin unerreichbar.

Um sich zu retten, fasst Mime den Entschluss, den jungen Helden nach seinem siegreichen Kampf mit Hilfe eines Schlaftrunks wehrlos zu machen und zu töten.

Zweiter Aufzug

Vor der Neidhöhle wartet Alberich auf den Moment, da Fafner dem Fluch zum Opfer fallen wird und er sich den Ring zurücknehmen kann. Er trifft dort auf den Wanderer und überschüttet diesen mit Hohn und Spott: So mächtig sich der Gott auch dünkt, er darf den Ring nicht stehlen und wird von der Angst umgetrieben, er, Alberich könne ihn als rechtmäßiger Besitzer wiedererlangen. Der Wanderer warnt ihn vor Mime und Siegfried, die kommen werden, um Fafner zu erlegen. Er schlägt Alberich vor, mit dem Wurm einen Handel zu schliessen: Alberich erhält von Fafner den Ring und verhindert im Gegenzug den Anschlag auf dessen Leben. Bevor der erschreckte Alberich einschreiten kann, weckt Wotan den schlafenden Riesen. Aber Fafner ist nicht interessiert. Ihm genügt es, auf seinem Schatz zu liegen und sich an seinem Besitz zu freuen.

Mime zeigt Siegfried den Ort, wo der Wurm liegt, von dem er das Fürchten lernen soll, und zieht sich in Erwartung von Siegfrieds Sieg zurück.

Siegfried versinkt in Gedanken an seine Eltern, die er bedauert, nie gekannt zu haben, als ein Waldvogel sein Interesse weckt. Er versucht, sich mit diesem zu verständigen, zunächst, indem er auf einem Schilfrohr bläst, schliesslich mit seinem Horn, und weckt damit unabsichtlich den Lindwurm, der sofort erklärt, den Störenfried fressen zu wollen. Doch Siegfried erschlägt den Wurm, der sich im Sterben als Fafner, der letzte aus dem Geschlecht der Riesen, zu erkennen gibt und ihm von Mimes Mordplan berichtet.

Als Siegfried sein Schwert aus der Wunde des Wurms zieht, benetzt das Blut seine Lippen. Wie durch ein Wunder kann er nun verstehen, was der Waldvogel ihm sagt. Er folgt dem Rat des Vögleins, Ring und Tarnhelm aus der Höhle zu holen, ohne jedoch zu wissen, was er damit anfangen soll.

Mime und Alberich streiten sich um den Nachlass des Wurms, als sie entdecken, dass Siegfried sich die beiden kostbarsten Güter schon angeeignet hat. Alberich bringt sich in Sicherheit, während Mime daran geht, seinen Plan auszuführen. Mit übersüßen Worten versucht er Siegfried zu umgarnen und ihn zum Trinken des Schlaftrunks zu bewegen. Aber das Drachenblut bewirkt auch, dass Siegfried hört, was Mime denkt, aber nicht sagt, so dass dieser seine Mordabsicht ausplaudert, ohne es zu merken. Auch er fällt Siegfrieds Schwert zum Opfer.

Der Waldvogel erzählt Siegfried von der auf dem Walkürenfelsen schlafenden Brünnhilde und zeigt ihm den Weg.

Dritter Aufzug

Ein letztes Mal sucht Wotan die Urmutter Erda auf, um sie zu fragen, ob und wie sein Untergang und der Untergang seiner Welt zu verhindern ist. Sie bleibt ihm die erhoffte Antwort schuldig: Es gibt keinen Ausweg, seine Herrschaft wird unausweichlich enden, wie alles endet, was einmal entstanden ist. Nur sie, die Erde, ist ewig. Wotan versteht und gibt endgültig auf. Freudig weist er sein Erbe den beiden freien Menschen zu, deren Liebe eine neue Ära einleiten wird: Brünnhilde und Siegfried.

Als er aber kurz darauf Siegfried begegnet, der auf dem Weg zu Brünnhilde ist, kommt es zu einer unerwarteten Auseinandersetzung. Als sein lang ersehnter Enkel Siegfried ihm den geforderten Respekt verweigert, stellt er sich ihm in den Weg. Der furchtlos freieste Held jedoch zerschlägt Wotans Speer mit dem Schwert, das einst an ihm zersplitterte, und zieht weiter. Wotan muss erkennen, dass er endgültig von der Weltbühne abgetreten ist.

Siegfried durchdringt den Feuerring zum Walkürenfelsen und glaubt, einen schlafenden Krieger zu finden. Er lernt das Fürchten, als er erkennt, dass es sich um eine Frau handelt. Dann fasst er Mut und weckt sie mit einem Kuss…