Salome

Musikdrama in einem Aufzug von Richard Strauss (1864-1949)

nach Oscar Wildes gleichnamiger Dichtung

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 1 Std. 40 Min. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Termine & Tickets

Mai 2025

Juni 2025

Gut zu wissen

Am 29. Juni 2024 beginnt der offizielle Kartenverkauf für die Spielzeit 24/25. Freund:innen, Abonent:innen und Aktionär:innen können ihr Vorkaufsrecht bereits eine Woche früher nutzen. Weitere Infos hier

Salome

Kurzgefasst

Salome

1905 schrieb Richard Strauss seine Oper Salome auf das gleichnamige, skandalumwitterte Fin-de-siècle-Drama von Oscar Wilde. Die Uraufführung bescherte ihm seinen ersten Welterfolg: Der Operneinakter gehört bis heute zu den meistgespielten des Repertoires. Er verbindet grossorchestralen Rausch und packende Gesangsdramatik mit der Geschichte einer begehrenden jungen Frau, die die Menschheit seit zweitausend Jahren fasziniert. In der Bibel taucht Salome zum ersten Mal auf. Immer neue Zuschreibungen und Fantasien haben sich an den Mythos von der Herodes-Tochter angeheftet, die sich als Gegenleistung für einen erotischen Tanz den abgeschlagenen Kopf von Johannes, dem Täufer, präsentieren lässt. In der Inszenierung von Andreas Homoki ist Salome eine erfahrungshungrige junge Frau, die das klaustrophobische, selbstgeschaffene Familiengefängnis nicht mehr erträgt, in das sich der Herodesclan zurückgezogen hat, um den aufziehenden Stürmen einer religiösen und politischen Zeitenwende zu trotzen. Salomes Faszination gilt dem Propheten Jochanaan, der Hassreden auf die Dekadenz ihrer Familie hält und in Homokis Inszenierung kein Asket im härenen Gewand ist, sondern ein radikaler Fundamentalist mit grosser viril-erotischer Verführungskraft, der Salome erliegt. Aber auch umgekehrt sind Jochanaans Verfluchungen verzweifelte Abwehrversuche der weiblichen Verlockung Salomes, der er sich nicht entziehen kann. In unserer Reprise singt das Paar, das schon in der Premierenserie Publikum und Kritik begeisterte: Die russische Sopranistin Elena Stikhina verkörpert glaubhaft die radikale Jugendlichkeit der Prinzessin und besitzt zugleich die künstlerische Reife, um die enormen stimmlichen Herausforderungen der monströsen Strauss-Partie zu bewältigen. Der litauische Bassbariton Kostas Smoriginas verfügt über die expressive Männlichkeitsenergie, die den Jochanaan in dieser Produktion auszeichnet.

Pressestimmen

«Was man hier erlebte, war grosse Oper, wie es sich gehört, wie man sie vermisst hatte.»

Tagesanzeiger, 13.09.2021«Die Zürcher Salome ist eine musikalische Sensation, mit der man Strauss´ meisterhafte Partitur neu hören kann. Die Inszenierung sollte sich kein Opernliebhaber entgehen lassen.»

SWR 2, 13.09.2021«Andreas Homoki’s beautifully-paced, sensible direction was highly compelling. The musical performances were no less spectacular. (…) Salome sang to perfection what many consider the most impossible of vocal roles.»

bachtrack.com, 14.09.2021

Gespräch

Verdorbene Früchte

Die Oper «Salome» von Richard Strauss bietet hundert Minuten packendes Musiktheater an der Schwelle zur musikalischen Moderne. Sie handelt vom zerstörerischen sexuellen Begehren einer jungen Frau und dem Untergang einer dekadenten Welt. Ein Gespräch vor der Premiere mit dem Regisseur Andreas Homoki

Andreas, der Komponist Richard Strauss bedeutet dir viel, du hast viele seiner Opern inszeniert. Jetzt bringst du Salome auf die Bühne. Ist das für dich nochmal eine neue Strauss-Erfahrung?

Eher eine inspirierende Wiederbegegnung. Als ich zu Hause am Modell sass, die Musik hörte und in das Stück eingetaucht bin, habe ich beispielsweise viele musikalische Motive, Farben oder harmonische Wendungen wahrgenommen, die ich aus den später entstandenen Opern zu kennen glaubte.

Du meinst, Strauss hat in Salome bei seinen späteren Opern abgeschrieben?

So ungefähr. Nein, man spürt, dass Salome eine Art Nukleus der musikdramatischen Sprache von Strauss bildet. Was hier angelegt ist, baut er in seinen folgenden Opern aus, erweitert, reichert an, entwickelt es in verschiedenste Richtungen. In Elektra, die unmittelbar auf Salome folgt, treibt er den Ausdruck ins Martialische, ins expressive Stahlgewitter. Im dann folgenden Rosenkavalier etabliert er die Gegenfarbe, das Komödiantische und Schwebende. In der Frau ohne Schatten wiederum steigert und verdichtet er noch einmal die orchestrale Komplexität. Und in Salome ist vieles davon schon zu spüren, wenn ich etwa an die Rosenkavalier- Nähe der Walzerklänge denke.

Es heisst, Strauss habe in Salome die Einflüsse von Richard Wagner beim Opernschreiben endgültig hinter sich gelassen.

Das wird gerne so gesagt. Natürlich, er ist ein deutscher Komponist und steht in dieser Tradition. Aber ich weiss gar nicht, ob das wirklich eine wichtige Bezugsgrösse ist. Wagners Musikdramen dienen viel mehr dem Theater, sind in ihrer Leitmotivik einfacher und enger angebunden an den Text. Ich spüre in Salome viel eher die enorme orchestrale Kraft der sinfonischen Dichtungen von Strauss. Aus ihnen geht der Orchesterklang hervor, erfährt Komplexität in einer sinfonischen Struktur, wird ständig neu psychologisch gefärbt und behauptet mehr Eigenständigkeit gegenüber dem theatralischen Geschehen.

Warum nimmt Salome seit der Uraufführung im Jahr 1905 einen so zentralen Platz in unserem Opernrepertoire ein?

Genau deswegen. Und weil die Oper unglaublich kompakt ist. Hundert Minuten ohne Pause. Eine packende Handlung. Ein aufregendes Kolorit. Tolle kontrastreiche Figuren. Da stimmt alles.

Warum, glaubst du, hat sich Richard Strauss ausgerechnet das skandalumwitterte Drama von Oscar Wilde für seine dritte Oper ausgesucht?

Er wollte als Opernkomponist nach seinen Einstiegswerken Guntram und Feuersnot mit etwas Neuem auftrumpfen und Aufsehen erregen. Da kam ihm das in England verbotene Theaterstück von Wilde gerade recht. Wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie skandalös damals der Wilde-Stoff von der strengen viktorianischen Gesellschaft empfunden wurde. Ein Stoff, in dem eine sexuell begehrende junge Frau den abgeschlagenen Kopf eines Toten küsst.

Oscar Wilde und Richard Strauss passen doch eigentlich gar nicht zusammen – hier der Aussenseiter, dort der Erfolgskomponist, hier der homosexuelle Exzentriker, dort der bürgerliche Skatspieler.

Ja, ja, der Skatspieler. Vorsicht, kann ich da nur sagen. Man neigt dazu, Strauss intellektuell zu unterschätzen. Er trumpft nicht auf mit Intellektualität, aber war sehr wohl ein kluger, weitblickender, extrem cleverer Künstler. Und seine Empfindsamkeit ist enorm. Ich kenne keine emotionalere Opernmusik als die von Strauss.

Aber im Vergleich zu Wilde war Strauss sehr angepasst an den Musikbetrieb, an sein gesellschaftliches Umfeld. Hat bei der Wahl des skandalösen Stoffs Salome 21 womöglich auch Erfolgskalkül eine Rolle gespielt?

Kalkül war da ganz bestimmt im Spiel. Strauss war 40 Jahre alt, als er Salome schrieb. Er war ein weltberühmter Dirigent, hat an den grossen Theatern dirigiert, beherrschte sein Metier – der wusste genau, wie der Betrieb funktioniert. Seine ersten beiden Opern waren noch nicht der Durchbruch. Dann hat er sich den SalomeStoff genommen und im vollen Bewusstsein seiner Fähigkeiten das ganz starke Ding hingesetzt.

Die Qualität von Wildes Sprache war gewiss auch ein wichtiger Aspekt bei der Stoffwahl.

Klar. Strauss hatte ein unglaubliches Gespür für das Wort. Sein Opernkomponieren ist sehr von Sprache getrieben. Am extremsten vielleicht im Rosenkavalier, in dem man immerzu das Gefühl hat, dass die Partitur durchkomponierte Schauspielsprache ist. Jede Äusserung wird musikalisch-gestisch artikuliert. Strauss hatte beim Komponieren hochpräzise Vorstellungen von der Emotionalität der Charaktere und war souverän in der Lage, sie musikalisch zu gestalten.

Das lieben Regisseure natürlich an Strauss.

Ja. Fantastisch. Ich finde auch die Freiheit toll, die man bei Strauss hat. Die Musik lässt Raum für Szenisches. Auch in Salome öffnen sich immer wieder Momente, in denen gar nicht gesprochen wird. Da kann man als Regisseur erzählen, weil auch die Musik in ihren Ausbrüchen, Kontrasten, Beschleunigungen und Verlangsamungen so viel erzählt. Strauss hat eine Grosszügigkeit in der dramatischen Anlage und im musikalischen Denken, die ich einzigartig finde.

An der Salome-Figur haben sich seit ihrem ersten Auftauchen in der Bibel mannigfache Fantasien entzündet. Wer ist diese Salome für dich?

Eine sehr starke, junge Frau, die wir in einem Moment erleben, indem sie sich von der Welt, in die sie hineingeboren wurde, emanzipiert – von der Beziehung zu ihrer Mutter Herodias, von den Zudringlichkeiten ihres Stiefvaters Herodes und von der Enge und den dekadenten Verhältnissen im Königspalast. Salome scheint abgeschottet zu sein von dem, was draussen in der Welt vor sich geht. Mir kommt der Palast wie ein selbstgeschaffenes Gefängnis vor, in das sich die Königsfamilie mit ihrem Hofstaat zurückgezogen hat, weil draussen schon die Stürme einer neuen Zeit toben. Nur im Palast gibt es noch auskömmliche Verhältnisse und ein dekadent luxuriöses Leben. Salome ist darin durchaus die verwöhnte, arrogante Prinzessin, aber sie spürt, dass diese Welt nicht in Ordnung ist, dass etwas fehlt. Sie ist in einem Reifegrad ihrer persönlichen Entwicklung angekommen, in dem sie sich eingeengt fühlt und nach neuen Erfahrungen giert. Genau in dem Moment trifft sie auf den Propheten Jochanaan, der als die personifizierte Bedrohung der Herodes-Welt auftritt, der die Königsfamilie für ihren Lebenswandel beschimpft, deren Untergang prophezeit und eine neue Zeit ankündigt. In dieser Begegnung erkennt Salome fast schockartig, dass es noch etwas anderes gibt, ein anderes Denken und Sprechen, eine andere Weltanschauung und eine erotische Energie, die für sie völlig neu ist. Jochanaan ist ein brachialer Fundamentalist, aber auch ein Typ mit grossem Charisma und unglaublicher männlicher Verführungskraft. Den will sie anfassen, den muss sie haben. Jochanaan wiederum fühlt sich ebenfalls stark von Salome angezogen. Er kann das nur nicht zulassen, weil er der Prophet ist. Salome ist hochbegabt in erotischen Dingen: Sie spürt genau, was in Jochanaan vorgeht und wie er gegen ihre verführerische Kraft ankämpft. Sie versucht, ihn aus seiner Abwehrhaltung zu locken. Stufe für Stufe steigert sich die ambivalente Leidenschaft der beiden, die ich auch so auf der Bühne zeigen möchte. Jochanaan kann sich schliesslich nur mit allerletzter, geradezu übermenschlicher Kraft von ihr losreissen. Sein «Sei verflucht!»-Ausbruch kommt mir vor wie ein Wegrennen vor der Macht der eigenen Gefühle, wie eine Selbstverfluchung. Das ist schon eine irre Szene, die Strauss da komponiert hat – eine sich ständig steigernde Auseinandersetzung von fünfzwanzig Minuten, in der sich zwei Menschen in ihre Leidenschaften verkeilen.

Und dann kommt Salome mit dieser alle Grenzen überschreitenden Forderung, den Kopf von Jochanaan zu wollen. Warum verlangt sie das?

Ich weiss es nicht. Ich nehme es als Regisseur zur Kenntnis. Es ist schon klar: In der Herodes-Welt geht es grausam zu, da braucht man keine Gründe, um Köpfe rollen zu lassen. Mordbefehle werden mit einem Achselzucken erteilt. Aber das wäre eine eher schwache Erklärung für Salomes ungeheuerliche Forderung. Sie ist halt besessen davon, diesen Mund küssen zu wollen, und sie wird zurückgewiesen. Da kommt dann das trotzige Kind in ihr zum Vorschein, das sonst immer kriegt, was es will. Aber ich finde, man sollte das gar nicht zu erklären versuchen. In der Kunst ist ja gerade das Unbegründbare besonders stark. Wir werden vielleicht Näheres wissen, wenn wir es gemacht haben.

Ist der religiöse Eifer Jochanaans mit seiner christlichen Moral, seinen Verfluchungen alles Sündigen und seinen Weltuntergangsvisionen eigentlich glaubhaft? Richard Strauss selbst hat ihn in Frage gestellt, als er in einem Brief meinte, Jochanaan sei ein Hanswurst. Auch Oscar Wilde nennt ihn in seiner kurzen Erzählung Das Mädchen Salome einen Betrüger, der nur vorgibt, der Prophet zu sein.

Mich lässt die Figur manchmal an den russischen Rasputin denken, der zwar als politischer Aufrührer aufgetreten ist, aber in Wirklichkeit vor allem ein Frauenverführer war. Aber man muss die fundamentalistische Energie Jochanaans natürlich schon ernst nehmen. Einen Hanswurst kann man alleine deshalb nicht auf die Bühne bringen, weil Strauss keinen Hanswurst komponiert hat. Die Musik ist ja von grosser Kraft. Vielleicht ist eher der Fliegende Holländer eine Referenz – ein geheimnisumwitterter Typ, der aus einem unbekannten Draussen auftaucht und gefährlich umstürzlerisch und systemgefährdend ist. Im Sinne der bestehenden Verhältnisse müsste man den sofort ausschalten, aber das macht Herodes nicht, weil er Angst hat. Herodes, der zwar neurotisch, aber auch hochsensibel ist, ahnt, dass sein Herrschaftssystem zusammenbrechen wird und radikale Veränderungen unmittelbar bevorstehen. Deshalb traut er sich nicht, Jochanaan beiseite zu schaffen, weil er sich für die Schonung eventuell Vorteile für später verspricht. So lese ich das zumindest.

Salome ist in einer Zeitenwende entstanden, vom 19. ins 20. Jahrhundert. Was heisst das für das Stück?

Man spürt diese Zeitenwende, weil Strauss als Komponist, wie Gustav Mahler auch, ein Bewusstsein für den Epochenumbruch hatte, für die Unsicherheit, die offene Zukunft, die Ahnung, dass die Welt nicht mehr so bleiben wird, und dem gibt er in seinen Opern Raum, in Salome ebenso wie in der katastrophischen Elektra oder dem dann schon die Vergangenheit verklärenden Rosenkavalier.

Wo spielt das Stück in deiner Inszenierung?

Eigentlich ja auf einer Terrasse vor dem Palast. Die Konstellation ist von Oscar Wilde gut gewählt: Es gibt oben den Palast, unten die Zisterne und ein Dazwischen, in dem das Stück spielt. Aber mein Bühnenbildner Hartmut Meyer, mit dem ich jetzt seit 25 Jahren zusammenarbeite, ist keiner, der realistische Räume nachbaut. Was er entworfen hat, ist ein abstrakter Einheitsraum, der eine gewisse Hermetik ausstrahlt, als wäre man unten in der Zisterne. Ist man aber nicht. Es ist mehr eine Art Gehege. Die Figuren im Stück reden immer über den Mond. Deshalb hat Hartmut eine Bühne mit zwei grossen Monden entworfen, einem auf dem Boden und einer über den Köpfen. Die Monde können rotieren, und der Raum eignet sich in seiner Abstraktion auch dazu, psychologische Innenwelten zu erzählen. Es geschehen Dinge darin, die realistisch nicht begründbar, aber in der Musik angelegt sind.

Wie siehst du Salomes berühmten erotischen Schleier-Tanz, den sie für ihren Stiefvater Herodes tanzt, und der als opulentes orchestrales Zwischenspiel angelegt ist? Ich finde ja, dass Strauss darin musikalisch unter seinem Niveau bleibt.

Das finde ich nicht. Ich habe früher auch so gedacht. Mich hat der Tanz sogar richtiggehend gestört, weil er mir wie ein musikalischer Fremdkörper vorkam. Inzwischen nehme ich ihn als eine Art sinfonische Dichtung wahr, in der Strauss mit musikalischem Material, das er bis dahin exponiert hat, eine orientalische Atmosphäre schafft und eine kompositorische Struktur entwickelt, die viel mehr erzählt als nur einen Tanz. Die Musik lässt Raum für Imaginationen, die weit darüber hinausgehen. Es ist doch hochspannend, dass nach zwei Dritteln des Abends und ganz viel Dramatik plötzlich ein Stück sinfonische Musik kommt. Ich finde, dass die Handlung darin weitergeht, aber ohne Worte. Die Musik eröffnet die Chance, die Beziehungen der Figuren untereinander noch einmal unter die Lupe zu nehmen, das Verhältnis von Salome und Herodes natürlich, aber auch von Herodes und Herodias, und sogar das von Herodias und Jochanaan. Das finde ich nämlich sehr interessant: Es ist auffallend, wie die beiden Figuren einander hassen. Es gibt da eine extrem starke Beziehungsspannung zwischen den beiden. Man möchte genauer erfahren, was zwischen den beiden ist oder in der Vergangenheit war, und dem nachzugehen, gibt der Tanz mir Gelegenheit.

Deine musikalische Partnerin ist Simone Young. Was verbindet euch?

Eine sehr lange Zusammenarbeit. Wir kennen uns schon seit 1986 und haben uns künstlerisch immer sehr gut verstanden. Ausserdem verbindet uns natürlich die Begeisterung für die Opern von Richard Strauss.

Simone Young ist eine ausgewiesene Expertin im Strauss-Repertoire. Was schätzt du an ihren Interpretationen?

Sie hat den grossen Orchesterapparat im Griff. Sie hat die handwerklichen Fähigkeiten, den Klang wirklich transparent zu machen, und genau das richtige Gespür für die Agogik, für Dynamik, für dramatische Steigerungen. Und sie überrascht mich immer wieder mit ihren interpretatorischen Ideen.

Wer auf den Besetzungszettel eurer Salome schaut, entdeckt etwas Ungewöhnliches: Die fünf Juden sind bei euch fünfzehn Sänger, jede Judenpartie ist dreifach besetzt. Wie kommt das?

Ich habe in der Partitur eine Fussnote von Richard Strauss entdeckt, die besagt, dass ab einer bestimmten Stelle in der Judenszene die Solostimmen «nach dem Ermessen des Dirigenten durch einige tüchtige Chorsänger» zu verstärken seien. Dieser Fussnote folgen wir. Ich hatte Simone darauf hingewiesen. Sie hatte ihr bisher keine Beachtung geschenkt, fand das aber auch eine sehr gute Idee.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 84, September 2021.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Volker Hagedorn traf 2021...

Simone Young

Simone Young ist als Dirigentin seit Jahrzehnten an nahezu allen grossen Opernhäusern der Welt zu Gast – immer wieder gerne mit den Werken von Richard Strauss und Richard Wagner. Am Opernhaus Zürich hat sie die Neuproduktion von Wagners «Lohengrin» sowie «Parsifal» und «Fidelio» dirigiert. Vor der Premiere von «Salome» im September 2021 traf Volker Hagedorn die heutige Chefdirigentin des Sydney Symphony Orchestra digital.

Dieser Artikel erschien im September 2021

Irgendwo hinter den beigen Vorhängen muss die Tür sein, vor der die Polizei sitzt. Ja, die Dirigentin wird bewacht. Wir können uns nur digital treffen, denn Simone Young befindet sich in ihrer Geburtsstadt Sydney in einem Quarantäne-Hotel, fertig geimpft, zigmal getestet, darf das Zimmer seit elf Tagen nicht verlassen und freut sich, dass ein Balkon dazu gehört. «Luxuriös», sagt sie heiter, «beim letzten Mal konnte ich nicht mal ein Fenster aufmachen.» Ist die Corona-Lage denn so dramatisch in Australien? «Hundert bis hundertfünfzig neue Fälle am Tag, wahnsinnig wenig, mit Europa gar nicht zu vergleichen. Aber sie wollen das Virus im Land eliminieren.» Weswegen drei der vier Konzerte ausfallen, für die Simone Young nach Australien geflogen ist, die neue Chefdirigentin des Sydney Symphony Orchestra.

Kürzlich in Paris war das noch anders. «Das kann man wohl sagen», sagt die Dirigentin lachend, «ich bin von hundert auf null gegangen seit dem vierzehnten Juli.» Am französischen Nationalfeiertag hat sie auf dem Marsfeld das bombastische Concert de Paris dirigiert, eine der populärsten Konzertveranstaltungen des Landes. «Diese unglaubliche Umgebung mit dem Eiffelturm als Kulisse und fünfzehntausend Leute im Gras vor der Bühne!» Als «Maestra» hat sie der Moderator dort angekündigt, denn in Paris kennt natürlich kein Mensch den Podcast, in dem Simone Young vor einiger Zeit erklärte: «Nennt mich nicht Maestra!» Vom Gendern hält sie nicht so viel. Aber das Thema lassen wir aus, das Thema «weibliche Dirigenten» ist keines mehr. Was freilich auch dieser berühmten Künstlerin zu verdanken ist.

Mit offenen Haaren sitzt sie da, in dunkelblauer Bluse, eine Lesebrille auf der Nase und ein pinkes Smartphone in der Hand, schwärmt von den Musikern in Paris und vom nächsten Projekt in Europa, der Salome in Zürich. 1995 hat sie die Oper zum ersten Mal dirigiert, in Wien, «seitdem sicher noch sechzig Aufführungen.» Angenähert hat sie sich dem Stoff viel früher. «Als Teenager habe ich versucht, das Stück von Oscar Wilde auf Französisch zu lesen, in seiner Sprache für das Dekadente, was mir damals noch schwer fiel.» Inzwischen spricht sie es fliessend, wie auch Italienisch und Deutsch.

Bei Strauss höre und spüre man alles, «auch wenn man nicht weiss, was die singen, wenn man die Szene nicht sieht. Diese Sinnlichkeit, der Erotismus. Ich habe das Stück schon mit 22 Jahren als Jung-Korrepetitor hier in Australien gespielt und mir dann wirklich angeeignet. Ich glaube, ich kenne jedes Wort auswendig und fast jeden Takt. Ich liebe diese Partitur und finde sie perfekt, es gibt keinen Takt, den ich missen möchte.» Nicht einmal aus dem Tanz der sieben Schleier? Sie lacht. «Der hat den Nachteil, dass er als Konzertstück verdorben wurde durch zu häufiges Spielen. Trotzdem ist die Instrumentation phänomenal – und die ganze Oper fast ein Walzer! Die Frage ist, was macht man mit dem Walzer, mit den Gegenrhythmen, wie findet man die Phrasen, im Text, im Rhythmus, in den unglaublichen Harmonien?»

Wie kommt es bei Strauss zum Sprung in diese neue Sprache, nach seinen früheren Opern? «Wenn man die Tondichtung Tod und Verklärung kennt, ist Salome kein riesiger Sprung. Der Inhalt könnte nicht weiter entfernt sein, auch das thematische Material. Aber diese Orchesterklänge und Harmonien! Der Sprung zu Salome ist der zur sinfonischen Oper. Die vier Protagonisten sind Salome, Herodes, Jochanaan – und das Orchester. Und ein fünfter, der Mond.» Als sie erklärt, wie viel von Salome sich in Bergs Lulu wiederspiegelt, kommen ihre Hände ins Spiel, ihre Finger formen in der Luft all die Verflechtungen nach. Sie ist fasziniert von den Jahren, in denen Strauss’ Oper entstand, nach dem Fin de Siècle, «diese Neuerweckung, das Exzessive, die Extravaganz!» Wenn es eine Zeit gäbe, in der sie «gern drin wäre», dann diese, Anfang des 20. Jahrhunderts, und zwar in Wien. «Mahler, Schönberg, Berg, Karl Kraus… nur, als Frau hätte ich da nichts zu suchen. In dieser Zeit war die Frau das Objekt von künstlerischen Fantasien.» Immerhin aber konnte damals die englische Komponistin Ethel Smyth sogar Gustav Mahler ihre Oper vorstellen. «Ja, es gibt ein paar sehr talentierte Frauen aus dieser Zeit! Auch Amy Beach! Aber sie hatten keine den Männern parallelen Chancen. Australien hatte da einen Vorteil…»

Nun stellt Young erstmal klar, dass sie vom Australien seit 1788 spricht, seit dem Eintreffen der britischen First Fleet. «Der Vorteil war die Entfernung von Europa und die geringe Bevölkerungszahl. Ich habe das Gefühl, dass Frauen hier früher Chancen hatten. Peggy Glanville-Hicks und Margaret Sutherland haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich gewichtige Werke komponiert. Aber ich freue mich auf die Zeit, wo wir nur über die Qualität der Werke reden, auch der jetzt geschriebenen, Stilvergleiche, Einflüsse und all das und nicht über das Geschlecht der Komponisten. Wir müssen noch ein Stück dran arbeiten.» Sie hebt ein Glas, rotorange leuchtet es darin, und ruft: «Das ist kein Campari! Das ist grapefruit juice!»

Sie selbst hat Komposition als Hauptfach in Sydney studiert, «als einziges Mädchen in einer Gruppe von sieben Studenten des Jahrgangs, das spielte keine Rolle. Aber ich habe schnell erkennen müssen, dass ich keine eigene Musiksprache habe. Alles, was ich schrieb, war ziemlich retrospektiv. Aber höchst kompetent… Ich finde, Komponieren ist eine sehr gute Ausbildung für Dirigenten und nicht, wie man Takte schlägt. Man arbeitet am Denken, am Analysieren, am Umgang mit diesem Instrument Orchester.» War nicht früher jeder Dirigent auch Komponist? «Ja, aber die, die beides wirklich gut machten, waren selten. Gustav Mahler selbstverständlich, Richard Wagner, Leonard Bernstein…»

«Berlioz!», schlage ich vor. «Ich werde mir gleich viele Feinde machen», bekennt sie sofort, «Berlioz verstehe ich nicht! Ich komme ihm gerade Schritt für Schritt näher, indem ich vieles von Liszt studiere. Und ich bewundere viele seiner Werke. Aber sie sind meiner natürlichen Sprache fern, ich fühle mich davon nicht angezogen.» Gut, dass sie das nicht vor dem 14. Juli sagte, als sie am Eiffelturm den Rakoczy-Marsch aus La Damnation de Faust dirigierte.

Also kein Notenschreiben als Quarantänezeitvertreib? «Oh nein. Ich lese. Ich bin eine passionierte Leserin und lese immer zwei oder drei Bücher gleichzeitig. Jetzt lese ich gerade Sand Talk – How Indigenous Thinking Can Save The World, das gibt es leider nur auf Englisch. Es wurde von einem Akademiker in Melbourne geschrieben, der von Ureinwohnern abstammt, Tyson Yunkaporta. Wie die meisten hier weiss ich viel zu wenig über unsere ersten Australier. Ziemlich dichter Stoff! Und dann habe ich da noch ein paar Kochbücher und die kritischen Notizen zur neuen Ausgabe von Tschaikowskis Fünfter.»

«Darf ich fragen, was Sie da mit Ihren Händen machen? Stricken Sie?» «Nein, das sind Haarnadeln, ich bin immer mit meinen Händen beschäftigt. Aber Sie haben recht, Stricken ist meine Leidenschaft!» Strahlend greift sie neben sich und hält einen hellvioletten Schal hoch. «Ich mache den für meine Mutter. In etwa einer Woche darf ich bei ihr sitzen, sie ist 97 und in einem Pflegeheim.» Ein Schal in Australien? «Der Winter in Sydney ist nicht kalt nach europäischem Massstab, achtzehn Grad, aber für alte Menschen immer noch kalt, und ich kann beim Stricken über Verschiedenes sehr gut nachdenken.» Drei Tage währt ihre Isolation noch. Dann wird sich herausstellen, ob wenigstens das Konzert in Adelaide stattfinden kann, knapp 1000 Kilometer entfernt im Bundesstaat South Australia. Eine andere Region, die um Brisbane, wurde gerade komplett abgeschottet wegen fünfzehn Neuinfektionen unter drei Millionen Menschen. Wie gut, dass Zürich offen bleibt!

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 84, September 2021.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Es ist eine zehn Meter breite Sichel, die eine schräg gestellte Spielfläche bietet. Sie sieht aus wie das riesige Stück einer Honigmelone oder einer Pampelmuse. Dieser Mond liegt nicht mittig, sondern eher am Rand unserer grossen Bühnen-Drehscheibe und hat einen eigenen Antrieb. Er kann sich also um seinen Mittelpunkt drehen. Da sich die darunter liegende Drehscheibe wiederum um einen anderen Mittelpunkt dreht, ergeben sich viele Rotationsmöglichkeiten und spannende Positionen des Mondes auf der Bühne, was perfekt zu der Inszenierung von Andreas Homoki passt, in der die Figuren in ihren erotischen Begierden und ihrem Hass ebenfalls wie Planeten umeinander kreisen.

Über dem Mond auf dem Bühnenboden schwebt über den Köpfen der Sängerinnen und Sänger als Spiegelbild exakt der gleiche Mond. Auch der kann sich drehen, aber zudem noch auf und abfahren, schwenken und sich neigen. Eingerahmt wird das ganze Bühnenbild von hohen Wänden, die halbkreisförmig um die Drehscheibe herumstehen und die Flucht aus der um sich selbst kreisenden Welt verunmöglichen. So scheint es zumindest. Aber das Schicksal (gesteuert durch unsere Maschinisten und befohlen vom Regisseur) bietet zu bestimmten Zeiten einen Steg an, der gleich einer schmalen Gangway von der Seite ins Bühnenbild klappt und einen Zu- und Abgang zur Mondwelt bietet. Das Schicksal selbst – oder ist es die Zeit? – wiederum wird in Form eines riesigen steinernen Mühlrades sichtbar, das entlang der Rundwand von einer Seite der Bühne auf die andere rollt und sich dabei der Bewegung der Drehscheibe widersetzen kann. Sie merken schon: Hartmut Meyers Bühnenbild lädt bereits bei der technischen Beschreibung zu Fantasieflügen ein. Wie wird es erst mit Musik, Darstellenden, Kostümen und Licht sein?

Fantasievoll ist auch die technische Umsetzung der Bewegungen bei jedem dieser Elemente. Ich konzentriere mich hier aus Platzgründen auf den fliegenden Mond. Der hängt an einer Stange in der Obermaschinerie und kann mit unseren Zügen hoch und runter bewegt werden. Am unteren Ende der Stange ist ein Gelenk, um das er sich in alle Richtungen schwenken lässt. Beim Aufbau hängen wir den Mond so an das Gelenk, dass er von sich aus immer nach hinten unten und nach links unten kippt. Nun können wir mit einem Seil, das hinter dem Gelenk am Mond befestigt ist, das Kippen des Mondes szenisch steuern: Wenn wir das Seil locker lassen, kippt der Mond nach hinten, wenn wir es anziehen, kippt der Mond nach vorne. Das Gleiche machen wir für die seitliche Bewegung mit einem zweiten Seil. Die von der Ober-maschinerie bewegten Seile sieht das Publikum nicht, da diese in der Stange verlegt sind. Dazu kommt (ich überfordere Ihr Vorstellungsvermögen wahrscheinlich bereits jetzt), dass sich der ganze Mond noch drehen können muss. Deswegen haben wir ein Drehlager und einen Motor so eingebaut, dass sich der Mond um die Stange, die Seile und den Schwenkmechanismus herum drehen kann. Im Gegensatz zur Raute bei Hoffmanns Erzählungen, haben wir bei Salome tatsächlich die sprichwörtliche «eierlegende Wollmilchsau» im Schnürboden hängen. Das Bild passt irgendwie zu diesem fantasievollen Bühnenbild, in dem so schreckliche Dinge passieren.

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 84, September 2021.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Gespräch

Du sollst sie nicht ansehen!

In Richard Strauss' Fin de Siècle-Werk «Salome» spielen Blicke eine zentrale Rolle – die lüsternen des Herodes, die besitzergreifenden der Salome, die hasserfüllten des Propheten Jochanaan. Ein Gespräch mit dem Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer über die Triebkräfte des Schauens.

Herr Schmidbauer, in Salome geht es ständig um ein lustvolles Schauen-Wollen und Nicht-Schauen-Dürfen. Welche Bedeutung hat das Sehen für die Lust?

Eine sehr grosse. Der Einfluss des Optischen auf die Erotik zeigt sich ja schon in der Vorstellung von der Liebe auf den ersten Blick. Visuelle Reize können eine unwiderstehliche Macht entwickeln, der sich der Mensch nicht zu entziehen vermag. Man kann die Bedeutung des Sehens für das Sexuelle auch ex negativo beschreiben: Das Erblinden ist bei Sigmund Freud ein Symbol der Kastration, belegt durch den ÖdipusMythos: Ödipus blendet sich in dem Moment, in dem ihm bewusst wird, dass er seine Mutter geheiratet hat.

Also ist das Auge ein Sexualorgan des Menschen?

Vielleicht sogar das Wichtigste. Es ist das Sinnesorgan, das sehr viele Informationen sehr schnell transportieren kann, viel besser als der Gehör, der Tast oder der Geschmackssinn. Man kann das auch am Durchmesser der Nerven ablesen: Der Sehnerv ist bei weitem der dickste. Es ist kein Zufall, dass optische Innovationen in der kulturellen Entwicklung der Menschen immer wieder eine grosse Rolle spielen.

Im Zusammenspiel von Schauen und Lust gibt es erlaubte und unerlaubte Blicke. Herodias verbietet ihrem Gatten Herodes, seine Stieftochter anzusehen. Der Hauptmann Narraboth fleht die Prinzessin Salome an, den Propheten Jochanaan nicht anzusehen. Der Page wiederum beschwört Narraboth, Salome nicht anzusehen, denn «Schreckliches» werde geschehen. Woher rührt die Unterscheidung zwischen erlaubten und unerlaubten Blicken?

Sie ist mit der Ausprägung des Schamgefühls als einem wichtigen kulturellen Entwicklungsschritt des Menschen entstanden. Gerade das Tabu, Frauen nicht nackt sehen zu dürfen, ist ja ein starkes, immer wiederkehrendes Motiv in der Kulturgeschichte. Denken wir etwa an die Geschichte vom Jäger Actaeon aus den Metamorphosen des Ovid, der die Göttin Diana beim Baden beobachtet hat. Er wird von ihr in einen Hirsch verwandelt und von den eigenen Hunden, die ihn nicht mehr erkennen, zerfleischt. Oder nehmen wir den antiken Mythos von Gyges und seinem Ring: König Kandaules ist so stolz auf die Schönheit seiner Frau, dass er sie seinem engen Vertrauten Gyges unbedingt zeigen will. Er fordert ihn auf, sie mit Hilfe eines unsichtbar machenden Rings im Schlafgemach nackt zu beobachten. Als die Königin herausfindet, dass ein Fremder in ihre Intimität ein gebrochen ist, fordert sie nicht dessen Tod, sondern dass der Eindringling ihren Ehemann tötet. Verbotene Blicke führen zu Strafe, und in allen Geschichten schwingt mit, dass der Mann, der die Frau in ihrer Nacktheit sieht, nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Vernünftige Männer werden unvernünftig und handeln irrational.

In Salome ist der verbotene Blick der des Stiefvaters Herodes, der seine Stieftochter immerzu lüstern ansieht.

Das ist eine zugespitzte Variante des Tabuisierten, wie sie ja auch in pornografischen Filmen beliebt ist. In einer Subspezies geht es dort immer um Stiefverhältnisse: Stiefvater und Stieftochter, Stiefmutter und Stiefsohn haben Sex.

Worin liegt die Attraktion dieses Modells?

Das ist doch klar: In der Faszination des Inzestuösen, in der Konstruktion, das Inzestuöse ausleben zu können, ohne dass das InzestTabu wirklich gebrochen wird. Ein Modell sozusagen, in dem das Unmögliche möglich wird. Und die ödipalen Energien gibt es ja: Viele Väter kriegen Konflikte mit ihren Töchtern, wenn diese in die Pubertät kommen. Dann werden sie streng und machen den Töchtern Szenen, wenn die ausgehen und andere Männer kennenlernen wollen. Die Väter streiten natürlich ab, dass sie erotische Absichten haben, aber die Eifersucht auf die jungen Männer, die die Tochter verführen könnten, spricht eben doch dafür, dass inzestuöse Motive wirken.

Salome kommt den Fantasien des Herodes entgegen, indem sie für ihn tanzt. Liegt die Unmoral in solchen Konstellationen auf Seiten des Schauenden oder auch auf der Seite des sich Zeigenden?

Ich würde sagen, dass der Exhibitionismus mindestens so alt ist wie der Voyeurismus, und denke, dass das Exhibitionistische das Primäre ist, denn jeder Mensch will Aufmerksamkeit. Der Wunsch, von den Mitmenschen wahrgenommen zu werden, ist ein uralter und sehr universeller und zunächst einmal nicht sexualisiert. Aber natürlich umfasst das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit auch das Sexuelle, und das Zeigen erotischer Reize kann, wie wir wissen, die Quelle von vielen Missverständnissen sein, denn eine junge Frau etwa, die sich «aufreizend» anzieht, will nicht unbedingt, dass ein Betrachter mit Avancen und womöglich gar Berührungen darauf reagiert.

Wie interpretieren Sie Salomes Tanz der sieben Schleier?

Salome ist sehr jung. Sie legt ihre ganze Sehnsucht nach einer Liebesbeziehung in diesen Tanz, und diese Sehnsucht ist noch nicht durch reale Erfahrungen getrübt. Sie ist ideal. Es gibt im Marionettentheater von Heinrich von Kleist die Szene vom jungen Mann, der noch unschuldig ist und dessen Bewegungen gerade deshalb von unnachahmlicher Grazie sind. In dem Moment, in dem er sich seiner selbst bewusst wird, verliert er die Grazie. Vielleicht ist das bei Salomes Tanz ähnlich: Der Zauber des Tanzes basiert auf seiner Nähe zur absoluten, idealen Erotik. Salome will die Macht ihrer erotischen Attraktivität auskosten, aber ihr Ziel ist keine reale Sexualität, sondern die ideale.

In Salome sieht jeder nur das Bild, das er sich selbst von seinem Gegenüber gemacht hat, und nicht den Menschen, wie er wirklich ist. Ist das nicht etwas, das Ihnen in Ihrer therapeutischen Arbeit oft begegnet?

Ja, klar. Es ist das Prinzip jeder stabilisierenden Arbeit in Beziehungen, die Realität des Gegenübers genauer zu erkennen und unterscheiden zu lernen zwischen eigenen Projektionen und der Realität. Das ist nirgends schwerer als auf dem Feld der Sexualität, wo die Bedürfnisse sehr stark sind, die Selbstkritik überwältigen und ein Entgegenkommen fantasieren. Wenn ich stark begehre, dann muss mein Gegenüber dasselbe wollen wie ich. Darin wurzeln viele Beziehungsprobleme.

Wie würden Sie die Beziehungskonstellation zwischen Salome und Jochanaan, Herodias und Herodes beschreiben?

Es ist durchaus auch ein ödipales Drama. Salome, die Tochter, verliebt sich in den scharfen Kritiker der ehebrecherischen Beziehung ihrer Mutter. Dessen Kritik ist auch ihre. Sie will von ihrer Mutter geliebt werden und diese Liebe nicht teilen, und Jochanaan erweist sich in dieser Hinsicht als ihr Bundesgenosse. Er sagt eine Wahrheit, die auch ihre ist. Deshalb verliebt sie sich in ihn – und es folgt die Rache, wenn diese Liebe von Jochanaan zurückgewiesen wird.

Sie sagen «verliebt». Ist das das richtige Wort?

Verlieben ist ein triebhaftes Geschehen und etwas anderes als Liebe. Salome begehrt Jochanaan, sie will ihn haben. Dementsprechend heftig ist ihre Reaktion auf seine Zurückweisung, auf die Enttäuschung dieses Besitzwunsches. Es hat ja auch etwas Tragisches: Für Herodes, den Mann, an den ihre Mutter gebunden ist, ist sie das unwiderstehliche Objekt, und der Mann, den sie gerne hätte, widersteht ihr. Sie hat Macht über den falschen Mann. Jochanaan ist anders als alles, was sie bisher kennengelernt hat. Er ist der fremde Ritter, der plötzlich in ihrem Leben auftaucht, eine echte Alternative. Und weil Salome jung und radikal ist und Jochanaan nicht haben kann, zerstört sie ihn – und sich selbst. Ausserdem zerstört sie die Beziehung zwischen Herodes und Herodias, denn man kann sich ja nicht vorstellen, dass eine Mutter die Tötung ihrer Tochter einfach hinnimmt.

Zerstört sie sich wirklich? In der Oper kommt der Tod Salomes nicht mehr vor. Das Stück endet mit dem Befehl von Herodes: «Man töte dieses Weib!»

Aber etwas anderes als ihr Ende ist kaum vorstellbar. In der Schauspielvorlage von Oscar Wilde heisst es, sie werde unter den Schilden der Soldaten begraben. Sie wird verdrängt. Das ist ein sehr anschauliches Schlussbild. Sie wird unterdrückt, als ob sie nie gewesen wäre. Der finale HerodesBefehl steht in der Tradition der christlichen Hexenverfolgung. Die verführerische Frau ist das böse Prinzip, das den Mann vom Weg der Tugend abbringt und deshalb dämonisiert werden muss. Eine starke Frau, die ihre eigenen radikalen Entscheidungen trifft und einen Mann köpfen lässt, löst Potenzängste aus. Sie ist eine gefährliche Frau. Sie muss getötet werden.

Salome, deren Geschichte schon in der Bibel auftaucht, wird im 19. Jahrhundert zum Sinnbild für entfesselte, gefährliche und faszinierende weibliche Lust. Es ist gewiss kein Zufall, dass der homosexuelle Oscar Wilde ausgerechnet um die Jahrhundertwende eine Figur auf die Bühne bringt, die für die gefährliche Macht der Triebe steht, oder?

Nein. Die Figur ist ein typisches Produkt der sexualfeindlichen viktorianischen Zeit, in der Wilde sein Schauspiel geschrieben hat. Verdrängte Sexualität wird im Unbewussten übermächtig. Ihr wächst dämonische Kraft zu. Das Gleiche gilt für die Aggression. Erlebt man aggressive Impulse bewusst, kann man sie steuern und sich mit ihnen versöhnen. Akzeptiert man nicht, dass sie zum Menschenleben gehören und verdrängt sie, dann wachsen sie in den finsteren Verliesen, in die sie geworfen werden, zu Ungeheuern. Freud greift ein Thema christlicher Legenden auf: die an sexualfeindlichen Idealen orientierten Büsser und Bekenner werden besonders intensiv von erotischen Visionen heimgesucht. Der Eremit, der den Gekreuzigten anbetet und alle Gedanken an Sexualität von sich weist, sieht auf einmal eine nackte Frau ans Kreuz geschlagen – das ist ein typisches Bildmotiv des Fin de Siècle.

Wenn Salome Jochanaan betrachtet und beschreibt, gibt es eine starke Ambivalenz zwischen Anziehung und Abstossung. Begierde und Hass – in welchem Verhältnis stehen die zueinander?

Enttäuschte Liebe mündet in Hass. Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich auch kein anderer haben. Für den primitiven Narzissmus gibt es keinen mittleren Weg; das Liebesobjekt wird entweder idealisiert, oder es ist ganz wertlos und hat den Tod verdient. Bei allen sozialen Kreaturen weckt der Artgenosse, der zu nahekommt, Aggression. Diese Aggression wird in einer Liebesbeziehung durch das Begehren und den Wunsch, einander nahe zu sein, neutralisiert. Latent bleibt die Aggression im Hintergrund. Wo Liebe ist, droht immer auch Hass. Es gibt ja diesen Scherz von der Ehefrau, die bei ihrer silbernen Hochzeit gefragt wird, ob sie jemals an Scheidung gedacht habe, und sie sagt: «An Scheidung nie, an Mord oft. » Das ist in diesem Fall ein Scherz, der in der Kriminalstatistik zu Ernst wird: die meisten Tötungsdelikte sind Beziehungstaten. Liebespartner sind füreinander gefährlicher als alle anderen Personen.

Warum will Salome den Mund des abgeschlagenen Kopfes küssen?

Es ist ein letzter verzweifelter Versuch, den Liebesaspekt der Beziehung zum Ausdruck zu bringen. Für mich hat das eine psychotische Qualität: Sie leugnet die Realität, dass sie diesen Mann hat köpfen lassen, indem sie tut, was man eigentlich nur mit Lebenden tut, nämlich den erotischen, lebendigen Akt des Küssens zu vollziehen. Einen Toten zu küssen, kann Abschied bedeuten. In diesem Fall steht es aber für die eigene Todesnähe.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 84, September 2021.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Biografien

Simone Young, Musikalische Leitung

Simone Young

Simone Young war von 2005 bis 2015 Intendantin der Staatsoper Hamburg und Generalmusikdirektorin des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Hier dirigierte sie ein breites musikalisches Spektrum von Mozart über Verdi, Puccini, Wagner und Strauss bis zu Hindemith, Britten und Henze. Seit 2017/18 ist sie erste Gastdirigentin des Orchestre Chambre de Lausanne. Als Wagner- und Strauss-Dirigentin hat sich Simone Young schon früh einen Namen gemacht: Sie leitete komplette Ring-Zyklen an der Wiener und der Berliner Staatsoper sowie ihren eigenen Ring in Hamburg. An der Bayerischen Staatsoper dirigierte sie u.a. Elektra, Salome, Frau ohne Schatten, Ariadne auf Naxos, Die Meistersinger von Nürnberg und Die Walküre. Engagements führten die in Sydney geborene Dirigentin an weitere führende Opernhäuser der Welt, u.a. an die Opéra National de Paris, das Royal Opera House Covent Garden in London und die Metropolitan Opera New York. Neben ihrer umfangreichen Operntätigkeit ist Simone Young auch auf dem Konzertpodium international präsent. Sie arbeitete mit allen führenden Orchestern zusammen, darunter die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker und das London Philharmonic Orchestra. Von 1999 bis 2002 leitete sie als Chefdirigentin das Bergen Philharmonic Orchestra, von 2001 bis 2003 war sie Künstlerische Leiterin und Chefdirigentin der Australian Opera in Sydney und Melbourne. Ab 2022 wird sie Chefdirigentin des Sydney Symphony Orchestra sein. Zahlreiche CD-Einspielungen mit Simone Young liegen vor, darunter acht Bruckner-Sinfonien in der Urfassung mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Nebst vielen anderen Auszeichnungen wurde sie für ihre erste Opernsaison in Hamburg als «Dirigentin des Jahres» geehrt und ist Trägerin des Ordens «Chevalier des Arts et des Lettres» und der Goethe-Medaille.

Andreas Homoki, Inszenierung

Andreas Homoki

Andreas Homoki wurde als Sohn einer ungarischen Musikerfamilie 1960 in Deutschland geboren und studierte Schulmusik und Germanistik in Berlin (West). 1987 ging Andreas Homoki als Regieassistent und Abendspielleiter an die Kölner Oper, wo er bis 1993 engagiert war. In den Jahren 1988 bis 1992 war er ausserdem Lehrbeauftragter für szenischen Unterricht an der Opernschule der Musikhochschule Köln. Hier entstanden erste eigene Inszenierungen. 1992 führte ihn seine erste Gastinszenierung nach Genf, wo seine Deutung der Frau ohne Schatten internationale Beachtung fand. Die Inszenierung, die später auch am Pariser Théâtre du Châtelet gezeigt wurde, erhielt den französischen Kritikerpreis des Jahres 1994. Von 1993 bis 2002 war Andreas Homoki als freier Opernregisseur tätig und inszenierte u.a. in Köln, Hamburg, Genf, Lyon, Leipzig, Basel, Berlin, Amsterdam und München. Bereits 1996 debütierte er an der Komischen Oper Berlin mit Falstaff, es folgten Die Liebe zu drei Orangen (1998) sowie Die lustige Witwe (2000). 2002 wurde Andreas Homoki als Nachfolger von Harry Kupfer zum Chefregisseur der Komischen Oper Berlin berufen, deren Intendant er 2004 wurde. Neben seinen Regiearbeiten an der Komischen Oper Berlin inszenierte er u.a. am Théâtre du Châtelet in Paris, an der Bayerischen Staatsoper München, am New National Theatre Tokyo, an der Sächsischen Staatsoper Dresden und an der Hamburgischen Staatsoper. Im Juli 2012 inszenierte er unter der musikalischen Leitung von William Christie David et Jonathas von Marc-Antoine Charpentier für das Festival in Aix-en-Provence – eine Produktion, die später auch u.a. in Edinburgh, Paris und New York gezeigt wurde. Seit Beginn der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Homoki Intendant des Opernhauses Zürich und inszenierte hier u.a. Der fliegende Holländer, Fidelio, Juliette, Lohengrin, Luisa Miller, Wozzeck, My Fair Lady, I puritani, Medée, Lunea (von der Zeitschrift Opernwelt zur «Uraufführung des Jahres 2017/18» gekürt), Iphigénie en Tauride, Nabucco, Simon Boccanegra, Les Contes d’Hoffmann, Salome sowie zuletzt den Ring des Nibelungen. Andreas Homoki ist seit 1999 Mitglied der Akademie der Künste Berlin.

Hartmut Meyer, Bühnenbild

Hartmut Meyer

Hartmut Meyer studierte Bühnenbild an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee. 1981 begann seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Frank Castorf, die ihn u. a. von Anklam nach Basel, Köln, München und an die Volksbühne Berlin führte. Zu Ruth Berghaus’ Inszenierungen, die er als Bühnenbildner ausstattete, gehören Pelléas et Mélisande an der Staatsoper unter den Linden in Berlin, Don Carlos in Basel, Der Freischütz und Der fliegende Holländer in Zürich sowie Freispruch für Medea in Hamburg. Seine Zusammenarbeit mit Andreas Homoki umfasst Don Giovanni in Kopenhagen, Das Schloss in Hannover, Elektra und Requiem in Basel, Die Zauberflöte in Köln, Il trovatore in Bonn, La bohème und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny an der Komischen Oper in Berlin sowie Lady Macbeth von Mzensk, Médée und La forza del destino am Opernhaus Zürich. Zudem war er unter anderem verantwortlich für die Ausstattung von Don Giovanni (Luzern) und Lohengrin (Karlsruhe) in der Regie von Reinhild Hoffmann, Ariadne auf Naxos (Basel), Tosca (Kassel), La bohème und Salome (Luzern), Werther (Berlin), Les Troyens (Mannheim) und Peter Grimes (Dresden) in der Regie von Sebastian Baumgarten sowie Tannhäuser (Dresden) in der Regie von Peter Konwitschny. Als eigene Inszenierungen entstanden 1996 Das Geräusch an der Volksbühne Berlin, 1999 Perlboot in Aachen und Die Schöpfung in Meiningen. Seit 2002 ist Hartmut Meyer Professor an der Universität der Künste Berlin und Leiter der Bühnenbildklasse.

Mechthild Seipel, Kostüme

Mechthild Seipel

Mechthild Seipel wurde in Bochum geboren. Nach einer Ausbildung zur Modedesignerin in Berlin führte sie ihr erstes berufliches Engagement als Assistentin und Kostümbildnerin an die Bühnen der Stadt Köln, wo ihre Zusammenarbeit mit Andreas Homoki begann. Diese verbindet sie nun seit vielen Jahren. Gemeinsam arbeiteten sie u.a. an Lulu und Capriccio (Amsterdam), Le nozze di Figaro und La fanciulla del West (Tokio), La bohème, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Eugen Onegin und My fair Lady (Komische Oper Berlin). Am Opernhaus Zürich entwarf sie die Kostüme zu seinen Inszenierungen von Lady Macbeth von Mzensk, Médée und La forza del destino. Des Weiteren verbindet sie eine lange Zusammenarbeit mit der Regisseurin Karoline Gruber, für die sie unter anderem das Kostümbild für Don Giovanni an der Deutschen Oper am Rhein, für König Lear und Die Tote Stadt für die Staatsoper Hamburg und zuletzt für Der Spieler an der Wiener Staatsoper entwarf. Am Theater Dortmund zeichnet sie in der Spielzeit 2018/19 für das Kostümbild zu Turandot in der Regie von Tomo Sugao verantwortlich und 2022/23 für Der fliegende Holländer am Theater Krefeld und Mönchengladbach.

Franck Evin, Lichtgestaltung

Franck Evin

Franck Evin, geboren in Nantes, ging mit 19 Jahren nach Paris, um Klavier zu studieren. Nachts begleitete er Sänger im Café Théâtre Le Connetable und begann sich auch für Beleuchtung zu interessieren. Schliesslich entschied er sich für die Kombination aus Musik und Technik. Dank eines Stipendiums des französischen Kulturministeriums wurde er 1983 Assistent des Beleuchtungschefs an der Opéra de Lyon. Hier arbeitete er u.a. mit Ken Russel und Robert Wilson zusammen. Am Düsseldorfer Schauspielhaus begann er 1986 als selbstständiger Lichtdesigner zu arbeiten und legte 1993 die Beleuchtungsmeisterprüfung ab. Besonders eng war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Werner Schröter und mit dem Dirigenten Eberhard Kloke. Es folgten Produktionen u. a. in Nantes, Strassburg, Paris, Lyon, Wien, Bonn, Brüssel und Los Angeles. Von 1995 bis 2012 war er Künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung der Komischen Oper Berlin und dort verantwortlich für alle Neuproduktionen. Hier wurden besonders Andreas Homoki, Barrie Kosky, Calixto Bieito und Hans Neuenfels wichtige Partner für ihn. Im März 2006 wurde Franck Evin mit dem «OPUS» in der Kategorie Lichtdesign ausgezeichnet. Seit Sommer 2012 arbeitet er als künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung an der Oper Zürich. Franck Evin wirkt neben seiner Tätigkeit in Zürich weiterhin als Gast in internationalen Produktionen mit, etwa an den Opernhäusern von Oslo, Stockholm, Tokio, Amsterdam, München, Graz sowie der Opéra Bastille, der Mailänder Scala, dem Teatro La Fenice, der Vlaamse Opera und bei den Bayreuther Festspielen.

Arturo Gama, Choreografische Mitarbeit

Arturo Gama

Arturo Gama studierte Schauspiel und Theaterwissenschaft an der Universität in Mexiko City und absolvierte gleichzeitig eine Ausbildung in Ballett und Modernem Tanz am Instituto Nacional de Bellas Artes. Nach einem Gastengagement als Tänzer beim London City Ballet wurde er Mitglied des Tanztheaters der Komischen Oper Berlin, wo er ab 1996 als Solotänzer engagiert war. Seine Tänzerkarriere beendete er 2001 und wurde zunächst persönlicher Mitarbeiter von Harry Kupfer, u.a. bei dessen Inszenierung von Schoecks Penthesilea am Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Danach folgte ein Festengagement als Regieassistent und Abendspielleiter an der Komischen Oper Berlin unter der Intendanz von Andreas Homoki. Hier arbeitete er mit Harry Kupfer, Willy Decker, David Alden, Calixto Bieito, Peter Konwitschny und Hans Neuenfels. Sein Regiedebüt gab er 2003 mit der Inszenierung von L'Histoire du soldat von Igor Strawinsky an der Komischen Oper Berlin. 2005 wurde er Oberspielleiter am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Dort inszenierte er u.a. Tosca, Gianni Schicchi, Madama Butterfly, Roméo et Juliette, Die Grossherzogin von Gerolstein, Hänsel und Gretel, Lucia di Lammermoor, Così fan tutte, Die Zauberflöte, Herzog Blaubarts Burg, Der fliegende Holländer und Tannhäuser. Seit 2012 ist er freischaffender Regisseur und Choreograf. Als Gastregisseur hat er am Mariinsky Theater in St. Petersburg, Teatro Colón in Buenos Aires und Teatro Nacional de Bellas Artes in Mexiko City gearbeitet. Mit Andreas Homoki erarbeitete er als Choreograf bereits My Fair Lady an der Komischen Oper Berlin und in Zürich Das Land des Lächelns sowie Salome. Seit der Spielzeit 2020/21 ist er Spielleiter am Opernhaus Zürich.

Claus Spahn, Dramaturgie

Claus Spahn

Claus Spahn ist seit 2012 Chefdramaturg am Opernhaus Zürich. In dieser Funktion ist er massgeblich an der Spielplangestaltung des Hauses beteiligt. Er ist als Produktionsdramaturg tätig und verantwortet die zentralen Publikationen des Opernhauses wie Programmbücher, das monatliche Magazin MAG, Podcasts und Werkeinführungen. Sein Interesse gilt vor allem der modernen und zeitgenössischen Musik, dem Opernrepertoire des Barock und der Entwicklung neuer musiktheatralischer Konzepte. Er hat am Opernhaus Zürich Musiktheaterprojekte von Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, George Benjamin, Roman Haubenstock-Ramati und Uraufführungen von Heinz Holliger, Christian Jost und Stefan Wirth betreut Als Produktionsdramaturg hat er für die Regisseure Sebastian Baumgarten, Herbert Fritsch, Jan Philipp Gloger, Tatjana Gürbaca, Andreas Homoki, Barrie Kosky, Nadja Loschky, David Marton und Evgeni Titov gearbeitet. Eine enge künstlerische Partnerschaft verbindet ihn ausserdem mit dem Choreografen und ehemaligen Direktor des Balletts Zürich, Christian Spuck. Für Christian Spuck war er in Zürich stückentwickelnd an den Produktionen Anna Karenina, Nussknacker und Mausekönig und Monteverdi beteiligt und hat Libretti für die Ballette Orlando nach Virginia Woolf (Uraufführung 2021 am Moskauer Bolshoi-Ballett) und Bovary nach Gustave Flaubert (Uraufführung 2023 am Berliner Staatsballett) geschrieben. Ausserdem ist er Librettist der Kammeroper Der Traum von Dir des Schweizer Komponisten Xavier Dayer, die 2017 am Opernhaus Zürich uraufgeführt wurde.

Bevor er ans Opernhaus Zürich wechselte, war Claus Spahn 14 Jahre lang Feuilletonredakteur bei der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT und dort verantwortlich für das Fachressort Musik. Von 1990-1997 war er als freier Musikjournalist vor allem für die Süddeutsche Zeitung und den Bayerischen Rundfunk tätig. In seiner Funktion als Journalist hat er die Entwicklungen des internationalen Kultur-, Musik- und Opernbetriebs über Jahrzehnte hinweg beobachtet und kommentiert, war Radio-Moderator, Juror bei Internationalen Musikwettbewerben und Workshopleiter für kulturjournalistisches Schreiben. Claus Spahn ist in Deutschland geboren, hat in Freiburg im Breisgau klassische Gitarre studiert und eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München absolviert.

John Daszak, Herodes

John Daszak

Der britische Tenor John Daszak gab sein Bühnendebüt an der English National Opera als Števa (Jenůfa) nach seinen Studien an der Londoner Guildhall School of Music and Drama, dem Royal Northern College of Music in Manchester und der Accademia d’Arte Lirica in Osimo. Neben seinem Bayreuther Festspieldebüt 2015 als Loge (Das Rheingold) unter Kirill Petrenko, gab er in vergangener Zeit einige wichtige Rollendebüts; er sang Captain Veres (Billy Budd) an der New Yorker Met, die Titelrolle in Zemlinskys Der Zwerg an der Bayerischen Staatsoper in München, Herodes (Salome) am Royal Opera House Covent Garden unter Henrik Nanasi, den Hauptmann in Wozzeck am Theater an der Wien sowie den Tambourmajor (Wozzeck) an der Berliner Staatsoper unter Daniel Barenboim und bei seinem Salzburger Festspieldebüt unter Vladimir Jurowski. Höhepunkte der jüngeren Zeit waren Aron (Moses und Aron) an der Wiener Staatsoper und der Komischen Oper Berlin, Herodes bei den Salzburger Festspielen, Kaufmann in Jakob Lenz beim Festival d’Aix-en-Provence, Tambourmajor am Opera House Sydney und an der Opéra National de Paris sowie Aegisth (Elektra) an der Bayerischen Staatsoper. Konzertant war er mit der NDR Elbphilharmonie unter Thomas Hengelbrock in Honeggers Jeanne d’Arc au bûcher zu erleben. Auf DVD ist John Daszak u.a. in Pfitzners Palestrina unter Simone Young (Bayerische Staatsoper) und in der Inszenierung von La Fura dels Baus von Das Rheingold unter Zubin Mehta (Palau de les Arts in Valencia) zu sehen. In Zürich sang er zuletzt 2018 Alviano Salvago in Die Gezeichneten und 2020 Schuiski in Boris Godunow.

Michaela Schuster, Herodias

Michaela Schuster

Michaela Schuster wurde in Fürth/Bayern geboren und erhielt ihre Ausbildung am Mozarteum in Salzburg und an der Hochschule der Künste Berlin. Zahlreiche Gastspiele führten sie seither u.a. an die Scala in Mailand, ans Royal Opera House London, ans Teatro Real Madrid, ans Gran Teatro del Liceu Barcelona, an die Staatsoper Hamburg, zu den Salzburger Festspielen, an die Lyric Opera Chicago und ans La Monnaie in Brüssel. Dabei sang sie zahlreiche grosse Partien sowohl im deutschen, italienischen als auch französischen Fach. So war sie als Sieglinde (Die Walküre), Kundry (Parsifal), Brangäne (Tristan und Isolde), Venus (Tannhäuser) und als Amme (Die Frau ohne Schatten) an der Staatsoper Berlin zu erleben, als Fricka (Die Walküre) und Waltraute (Götterdämmerung) an der Met in New York, als Zita (Gianni Schicchi) und als La Zia Principessa (Suor Angelica) an der Bayerischen Staatsoper, als Klytämnestra (Elektra) an der Oper Frankfurt und der Wiener Staatsoper, als Herodias (Salome) an der Oper Köln und dem Theater an der Wien sowie als Amme am Théâtre des Champs-Elysées in Paris. Konzerte sang sie zudem u.a. in der Berliner Philharmonie, im Konzerthaus Berlin, im Radio France Paris, an der Opéra Bastille in Paris, im Concertgebouw Amsterdam, in der Chicago Symphony Hall, in der Laeiszhalle Hamburg und im Musikverein Wien. Einen Schwerpunkt bildet dabei Gustav Mahler mit den Kindertotenliedern, Rückertliedern, Lieder eines fahrenden Gesellen, Des Knaben Wunderhorn, Lied von der Erde und der 2. und 3. Sinfonie.

Elena Stikhina, Salome

Elena Stikhina

Elena Stikhina schloss ihr Gesangsstudium 2012 am Staatlichen Konservatorium Moskau ab. Sie gewann 2014 den ersten Preis bei der Competizione dell’Opera in Linz und 2016 den Publikumspreis sowie den Culturarte-Preis bei Plácido Domingos Operalia-Wettbewerb. Seither führten sie Gastengagements an zahlreiche renommierte Häuser weltweit. So sang sie in der Saison 2017/18 Mimì (La bohème) und Tosca an der Berliner Staatsoper, Leonora (Il trovatore) an der Deutschen Oper Berlin, Senta (Der fliegende Holländer) an der Bayerischen Staatsoper in München und im Festspielhaus Baden-Baden, Tatjana (Eugen Onegin) an der Pariser Opéra und Tosca an der Boston Lyric Opera. In der Spielzeit 2018/19 gastierte sie als Leonora (La forza del destino) an der Semperoper Dresden, in der Titelrolle in Suor Angelica an der Metropolitan Opera in New York sowie als Brünnhilde (Siegfried) und Gutrune (Götterdämmerung) in konzertanten Aufführungen in Paris. Zu weiteren Engagements der Saison zählten ihr Debüt an der Niederländischen Nationaloper als Cio-Cio-San (Madama Butterfly) und Auftritte als Leonora an der Pariser Opéra. Als Médée gab sie im Sommer 2019 ihr Salzburger Festspieldebüt, wohin sie 2021 in Brittens War Requiem zurückkehrte. In der Saison 2019/20 sang sie Jaroslawna in einer Neuproduktion von Fürst Igor an der Pariser Opéra, debütierte in Genf als Aida und war als Tosca, Salome, Donna Leonora und Senta am Mariinski-Theater in St. Petersburg zu erleben. Dort trat sie zudem 2020/21 u.a. als Renata (Der feurige Engel), Aida, Cio-Cio-San, Tosca, Donna Elvira und Rosalinda (Die Fledermaus) auf. Im Februar 2021 sang sie Salome an der Scala in Mailand. 2022/23 sang sie u.a. Aida bei den Salzburger Festspielen und am ROH London sowie Floria Tosca an der Opéra Paris.

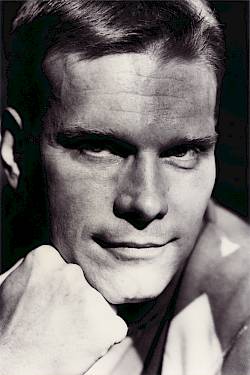

Kostas Smoriginas, Jochanaan

Kostas Smoriginas

Kostas Smoriginas, Bassbariton, stammt aus Litauen und studierte zunächst an der Musik- und Theaterakademie in Vilnius. Anschliessend verbrachte er zwei Jahre am Royal College of Music in London und war Mitglied des Jette Parker Young Artist Program am Royal Opera House London. Er debütierte an der Deutschen Staatsoper Berlin als Escamillo (Carmen) und sang diese Partie bei den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle, bei den Salzburger Osterfestspielen, am ROH in London, beim Santa Fe Music Festival, an der Dresdner Semperoper, am National Centre for the Performing Arts Beijing, am Bolschoi-Theater in Moskau, bei den Bregenzer Festspielen und an der Oper Köln. Weitere Gastengagements führten ihn jüngst als Heerrufer in Lohengrin ans Royal Opera House London, als Jochanaan (Salome) an die Oper Köln und an die Staatsoper Hannover, als Don Giovanni an die Oper von Lausanne, als Conte di Monterone (Rigoletto) zu den Bregenzer Festspielen, als Kurwenal (Tristan und Isolde) an die Oper Köln und als Scarpia (Tosca) an die Opéra de Rouen. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn zudem mit der Litauischen Nationaloper, wo er als Escamillo, Conte (Le nozze di Figaro), Graf Tomsky (Pique Dame) und in der Titelrolle von Herzog Blaubarts Burg zu erleben war. Sein Repertoire im Konzertbereich umfasst u.a. die Bassbariton-Partien in Verdis Requiem, in Beethovens 9. Sinfonie, in Janáčeks Glagolitische Messe und in Mozarts Requiem. Die Spielzeit 2022/23 führt ihn u.a. als Escamillo an die Staatsoper Hamburg, als Orest (Elektra) an die Accademia Nazionale di Santa Cecilia Rom und als Giorgio Germont (La traviata) an die Litauische Nationaloper.

Omer Kobiljak, Narraboth

Omer Kobiljak

Omer Kobiljak stammt aus Bosnien und wurde von 2008 bis 2013 von David Thorner am Konservatorium Winterthur ausgebildet. Er besuchte Meisterkurse bei Jane Thorner-Mengedoht, David Thorner und Jens Fuhr und erhielt 2012 beim Thurgauer Musikwettbewerb den Ersten Preis mit Auszeichnung. Im Jahr darauf sang er bei den Salzburger Festspielen einen Lehrbuben (Die Meistersinger von Nürnberg) unter Daniele Gatti. Ab 2014 studierte er an der Kalaidos Fachhochschule Aarau Gesang bei David Thorner. 2016 debütierte er als Baron von Kronthal (Lortzings Der Wildschütz) an der Operettenbühne Hombrechtikon. 2017 sang er an der Mailänder Scala in Die Meistersinger von Nürnberg. Ab 2017/18 war er Mitglied im IOS und war u.a. in Salome, Ronja Räubertochter, La fanciulla del West, Parsifal, Der fliegende Holländer sowie in La traviata zu erleben. In der Spielzeit 2018/19 sang er Lord Arturo Buklaw in Lucia di Lammermoor sowie den Notar in der konzertanten Aufführung von La sonnambula. Seit der Spielzeit 2019/20 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich und war hier u.a. als Abdallo in Nabucco, als Nathanaël in Les Contes d’Hoffmann, als Macduff in Macbeth, als Froh in Das Rheingold sowie in Il trovatore und in I Capuleti e i Montecchi zu erleben. Bei den Bregenzer Festspielen sang er Il principe Yamadori in Madama Butterfly, den Fürsten Alexis in Umberto Giordanos Siberia sowie Don Riccardo in Ernani. Kürzlich gab er am Opernhaus Zürich sein Rollendebüt als Alfredo in La traviata und sang ausserdem Tybalt in Roméo et Juliette sowie den verrückten Hutmacher in Alice im Wunderland.

Siena Licht Miller, Ein Page der Herodias/Sklave

Siena Licht Miller

Siena Licht Miller, deutsch-amerikanische Mezzosopranistin, studierte am Curtis Institute of Music und am Oberlin Conservatory of Music Gesang. Sie vervollständigte ihre Ausbildung mit Kursen an der Opera Philadelphia, der Santa Fe Opera, dem Opera Theatre of St. Louis und beim Aspen Music Festival. Sie ist Stipendiatin der Bagby Foundation, Preisträgerin der Metropolitan Opera National Council Auditions, der Marilyn Horne Rubin Foundation und der Gerda Lissner Foundation. Höhepunkte ihrer bisherigen Karriere waren die Rollendebüts als Hermia in A Midsummer Night’s Dream, Zweite Dame in Die Zauberflöte und eine der zwei Solopartien in der Uraufführung von Denis and Katya von Philip Venables an der Opera Philadelphia. Am Aspen Opera Center sang sie die Titelrolle in Ravels L’Enfant et les sortilèges unter der Leitung von Robert Spano. Regelmässig widmet sie sich zudem dem Liedgesang. So sang sie bei der Reihe The Song Continues in der Carnegie Hall zur Feier ihrer Mentorin Marilyn Horne und ging mit einem Rezital zusammen mit dem Pianisten Kevin Murphy auf Tournee durch die USA. In der Spielzeit 2020/21 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich und sang hier u.a. in Maria Stuarda, Simon Boccanegra, Viva la mamma, Salome, Odyssee, im Ballett Monteverdi, in L’italiana in Algeri sowie Flosshilde in Das Rheingold. Seit der Spielzeit 2022/23 gehört sie zum Ensemble des Opernhauses Zürich und war hier jüngst in Barkouf, Salome, Anna Karenina, Lakmé, La rondine, Die Walküre und Götterdämmerung zu erleben. Ausserdem sang sie am Theater Winterthur die Titelpartie in Händels Serse.

Nathan Haller, 1. Jude

Nathan Haller

Nathan Haller stammt aus Kanada und studierte Gesang an der Juilliard School in New York. 2013 war er Teilnehmer der Internationalen Meistersinger Akademie. Von 2015 bis 2017 war er Mitglied des Opernstudios OperAvenir am Theater Basel, wo er u.a. als Tamino (Die Zauberflöte), als Romeo in Blachers Romeo und Julia, in der Uraufführung Melancholia von Sebastian Nübling und Ives Thuwis, als Enoch Snow (Carousel) und als Oronte in Alcina zu erleben war. 2016 sang er Belmonte (Die Entführung aus dem Serail) am Akko Opera Festival in Israel. Auf der Konzertbühne war er u.a. am New York Festival of Song in der Carnegie Hall, mit dem russischen Kammerorchester St. Petersburg, in La Resurrezione unter William Christie und mit Masaaki Suzuki in Boston, New York, Leipzig und London zu hören. 2017/18 gastierte er an der Neuen Oper Wien als François in Leonard Bernsteins A Quiet Place, 2018/19 sang er Graf Albert (Die tote Stadt) mit der Nederlandse Reisopera und gastierte in Die Gezeichneten sowie als Albazar in Il turco in Italia am Opernhaus Zürich, wo er 2020/21 auch in der Hauptrolle von Mitterers Tapferem Schneiderlein zu sehen war. Seit der Spielzeit 2021/22 gehört Nathan Haller zum Ensemble des Opernhauses Zürich und war hier als Telemachos in der Uraufführung Die Odyssee, als Sir Hervey (Anna Bolena), Graf Elemer (Arabella), Bardolfo (Falstaff), Pedrillo (Die Entführung aus dem Serail), 1. Jude (Salome), Triquet (Jewgeni Onegin) und Gobin / Adolfo (La rondine) zu hören. Ausserdem sang er 2021 Lysander (A Midsummer Night’s Dream) an der Oper Malmö und 2023 Pong (Turandot) an der Deutschen Oper am Rhein.

Raúl Gutiérrez, 1. Jude

Raúl Gutiérrez

Raúl Gutiérrez, Tenor, studierte bei Emilio Pons in New York und Alejandro Armenta in Mexico-Stadt. Er war Mitglied der Vincerò Academy, in deren Rahmen er in der Carnegie Hall New York auftrat. 2022 war er

Finalist bei der New Yorker Opera Index Competition und Gewinner der Meistersinger Competition Graz. In der Opernstudio-Produktion der Bregenzer Festspiele 2023 sang er die Titelrolle in Massenets Werther. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich.

Christian Sturm, 1. Jude

Christian Sturm

Christian Sturm wurde in Deutschland geboren. Er studierte bei Christian Gerhaher an der Hochschule für Musik und Theater München. Zudem besuchte er die Bayerische Theaterakademie August Everding und erarbeitete dort zahlreiche Partien für die Opernbühne. Im Konzertbereich gehören die Passionen Bachs ebenso zu seinem Repertoire wie Werke von Händel, Mozart, Haydn, Mendelssohn und Britten. Schon während des Studiums gastierte er am Staatstheater am Gärtnerplatz in München, am Landestheater in Coburg und an der Oper in Koblenz. Seit der Spielzeit 2009/10 ist Christian Sturm festes Ensemblemitglied der Wuppertaler Bühnen. Gastengagements führten ihn ausserdem als Tamino in der Zauberflöte an die Deutsche Oper am Rhein und als Nerone in L’incoronazione di Poppea ans Staatstheater Wiesbaden. In Wuppertal war er u.a. als Steuermann (Der fliegende Holländer), Fenton (Falstaff), Conte di Almaviva (Il barbiere di Siviglia) und Oronte (Alcina) zu erleben. 2013/14 sang er Aeneas in Dido and Aeneas in Basel und Winterthur, 2014/15 den 1. Juden in Salome am Nationaltheater Mannheim sowie Alfred in Die Fledermaus in Stuttgart. Diese Partie sang er auch 2018 am Theater und Orchester Heidelberg. Jüngst war er ausserdem als 2. Jude in Salome an der Israeli Opera und an der Oper Leipzig, als Junger Diener in Elektra an der Oper Frankfurt, als Janek in Die Sache Makropulos und als Mastro Trabuco (La forza del destino) am Anhaltischen Theater Dessau, als Nerone am Theater Trier, als Heinrich der Schreiber (Tannhäuser) im Teatro Reggio Emilia, in Modena und bei den Opernfestspielen in Heidenheim sowie in der Titelrolle von Das tapfere Schneiderlein am Opernhaus Zürich zu erleben.

Daniel Norman, 2.Jude

Daniel Norman

Der englische Tenor Daniel Norman begann seine musikalische Laufbahn als Knabensopran der Kathedrale von Lichfield und Chorstipendiat am New College in Oxford. Er studierte zunächst Ingenieurswissenschaften, bevor er seine Gesangsausbildung u. a. in Tanglewood fortsetzte und Liedgesang an der Britten-Pears School studierte. Anschliessend war er Mitglied des Opernstudios der Royal Academy of Music London. Sein besonderes Engagement für Liedgesang führte ihn mit Konzerten u. a. an die Wigmore Hall, an den Kings Place in London sowie zum Oxford Lieder Festival. Im Opernfach war Daniel Norman u. a. an Opernhäusern wie Royal Opera House Covent Garden, English National Opera, Nederlandse Reisopera, Opera Boston, Opéra National de Paris, Bayerische Staatsoper München, New Israeli Opera, Scottish Opera Glasgow, Arena di Verona und Mariinsky Theater Sankt Petersburg zu erleben. Dabei sang er Partien vom frühen Barock bis zu zeitgenössischen Werken. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit widmet er der Musik von Benjamin Britten. Eine Solo-CD erschien mit Brittens Winter Words und Who Are These Children. In jüngster Zeit debütierte er mit Nixon in China an der Staatsoper Hannover. Am Opernhaus Zürich ist er zurzeit in Barkouf und in Sondheims Sweeney Todd zu hören.

Christopher Willoughby, 2.Jude

Christopher Willoughby

Christopher Willoughby, Tenor, studierte an der Royal Holloway, University of London und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er war Finalist bei der Marilyn Horne Song Competition 2022 und zählt zu den Gewinnern der Charles Wood International Song Competition 2021. Im Rahmen des Atelier Lyrique beim Verbier Festival sang er 2023 Tom Rakewell in Strawinskys The Rake's Progress sowie den Narren in Bergs Wozzeck. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich.

Xuenan Liu, 2.Jude

Xuenan Liu

Xuenan Liu stammt aus China und absolvierte seinen Bachelor am Konservatorium in Beijing. 2013 zog er nach Italien um dort sein Studium im Masterprogramm fortzusetzen. Er nahm Unterricht am Konservatorium in Brescia und schloss 2016 seinen Master am Konservatorium Giuseppe Verdi in Mailand ab. Im September 2020 wurde er ins Opernstudio in Biel aufgenommen, wo er zurzeit in der Klasse von Mathias Behrends und Tanja A. Baumgartner studiert. 2019 war er als Max in Der Freischütz auf Tournee in Luzern, St. Gallen und Biel. Xuenan Liu war Finalist beim Concorso internazionale di canto lirico Fausto Ricci, gewann den 2. Preis bei der Chuncheon International Vocal Competition in Südkorea und den 3. Preis beim Maria Callas’ International Grand Prix – Opera 2017.

Martin Zysset, 3. Jude

Martin Zysset

Martin Zysset ist in Solothurn geboren und aufgewachsen. Er liess sich im Fach Klarinette ausbilden und absolvierte gleichzeitig ein Gesangsstudium, das er mit Meisterklassen bei Ernst Haefliger und Edith Mathis abrundete. 1990/91 war er Mitglied des IOS und im gleichen Jahr Stipendiat des Migros-Genossenschaftsbundes sowie Preisträger des Pro Arte Lyrica-Wettbewerbs in Lausanne. Seit 1992 ist er ständiger Gast der Sommerspiele in Selzach. Am Opernhaus Zürich ist er seit 1991/92 engagiert. Hier konnte er sich ein breites Repertoire von buffonesken wie dramatischen Rollen erarbeiten, u.a. Pedrillo, Monostatos, Spoletta, Incredibile (Andrea Chénier), Jaquino, Kudrjasch (Katja Kabanowa), Cassio, Peppe, Alfred (Die Fledermaus), Spalanzani, Tamino, Tybalt, Dancaïro, Arturo, Knusperhexe, Brighella sowie die männliche Hauptrolle in Udo Zimmermanns Weisse Rose. Mit grossem Erfolg verkörperte er die Titelrolle Simplicius in der wiederentdeckten Operette von Johann Strauss, die auch auf CD und DVD veröffentlicht wurde. Gastspiele führten ihn durch ganz Europa, nach Shanghai sowie mit der Zauberflöte, Le nozze di Figaro, Fidelio und Tannhäuser (Walter) nach San Diego (USA). Für den Bayerischen Rundfunk hat er die Lehár-Operette Paganini aufgenommen. Am Opernhaus Zürich sang er zuletzt u.a. Prince John (Robin Hood), Don Basilio (Le nozze di Figaro), Tschekalinski (Pique Dame), Licone (Orlando paladino), Triquet (Jewgeni Onegin), den Obereunuchen (Land des Lächelns), Goro (Madama Butterfly), Spoletta (Tosca), Dormont (La scala di seta), den weissen Minister (Le Grand Macabre), den Teufel / Erzähler (Die Geschichte vom Soldaten), den Dritten Juden (Salome) und Altoum (Turandot).

Andrejs Krutojs, 3. Jude

Andrejs Krutojs

Andrejs Krutojs, Tenor, wurde in Riga geboren und studierte an der Zürcher Hochschule der Künste, an der Estonian Academy of Music and Theatre, an der Sibelius Academy in Helsinki sowie am Conservatorio Santa Cecilia in Rom. Wichtige künstlerische Impulse erhielt er darüber hinaus in Meisterkursen u.a. von Montserrat Caballé, Emilio Pons, Karan Armstrong, Jorma Hynninen, Bruno Pola und dem Regisseur Peter Konwitschny. Er gab im Alter von 22 Jahren sein Operndebüt an der Estnischen Nationaloper Tallinn in Cimarosas Il matrimonio segreto. In der Folge war er international u.a. in Lettland, Finnland, Deutschland, Belgien, der Schweiz, China und Russland zu hören. Bei der Biennale Venedig war er 2021 in Pasticcio Corporis (UA) von Jannik Giger zu erleben. Andrejs Krutojs unterrichtet seit 2019 Gesang am Konservatorium in Lausanne.

Andrew Owens, 4. Jude

Andrew Owens

Andrew Owens, Tenor, wurde in Philadelphia geboren und studierte am Oberlin Konservatorium Gesang. Er ist Preisträger mehrerer Wettbewerbe, u.a. gewann er den Zarzuela Preis beim Francisco Viñas Wettbewerb. Er nahm am Young Singers Project der Salzburger Festspiele teil und war Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper München. Von 2012 bis 2014 war er Mitglied des Jungen Ensembles des Theater an der Wien, wo er an der Kammeroper u. a. in La bohème, La Cenerentola, Fidelio, Attila, Mathis der Maler und in La clemenza di Tito zu erleben war. Seither kehrte er als Mads in Werner Egks Peer Gynt, als Snout in A Midsummer Night’s Dream, als 4. Jude in Salome und zuletzt 2021 als Jacob Glock in Der feurige Engel ans Theater an der Wien zurück und gastierte in der Titelpartie von Don Carlos an der Kammeroper Wien. Jüngst war er ausserdem u. a. als Arturo in Lucia di Lammermoor an der Opera Philadelphia zu erleben, als Don Ramiro in La Cenerentola an der Irish National Opera, in Schumanns Szenen aus Goethes Faust mit dem Cleveland Orchestra, als Lukas in Haydns Die Jahreszeiten sowie in einer konzertanten Aufführung von Le Rossignol bei den Salzburger Festspielen und als Aménophis in Moïse et Pharaon am Rossini Opera Festival. Seit 2021 gehört Andrew Owens zum Ensemble des Opernhauses Zürich und sang hier u. a. den 4. Juden, Telémachos (Die Odyssee), Peppe (Pagliacci), Van Ruijven (Girl with a Pearl Earring), Lord Arturo Bucklaw (Lucia di Lammermoor), Gualtiero (Il pirata), Xaïloum (Barkouf), Lord Cecil (Roberto Devereux) sowie Guglielmo Antolstoinoloff (Viva La Mamma) und Pylade (Iphigénie en Tauride).

Maximilian Lawrie, 4. Jude

Maximilian Lawrie

Maximilian Lawrie studierte am Magdalen College der University of Oxford und an der Royal Academy of Music in London. Dort war er als Tanzmeister in Ariadne auf Naxos, Interrogator 2 in Witch, als Rodolfo in La bohème, als Rinuccio in Gianni Schicci, als First Sailor in Dido and Aeneas, als Don Ottavio in Don Giovanni, als Nemorino in L’elisir d’amore, als Lysander in A Midsummer Night’s Dream, in der Titelrolle von Werther und als Faust in Mefistofele zu hören. Zudem sang er Rodolfo an der Rogue Opera sowie Don José in Carmen an der Rogue Opera und der Cambridge University Opera Society. Seit der Spielzeit 2022/23 ist er Mitglied des IOS am Opernhaus Zürichund war hier in Il trovatore, La traviata, Salome, Roméo et Juliette und Die Zauberflöte zu erleben.

Stanislav Vorobyov, Zwei Nazarener

Stanislav Vorobyov

Stanislav Vorobyov stammt aus Russland und studierte am Moskauer Konservatorium. Er war Mitglied des Internationalen Opernstudios (IOS) und ist seit der Spielzeit 2018/19 Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich, wo er u.a. als Colline (La bohème), Alidoro (La Cenerentola), Oberpriester (Nabucco), Notar (Der Rosenkavalier), Reinmar von Zweter (Tannhäuser), Faust (Der feurige Engel), Zaretsky (Jewgeni Onegin), Cesare Angelotti (Tosca), Fünfter Jude und 1. Nazarener (Salome), Lord Rochefort (Anna Bolena), Dottor Grenvil (La traviata) und als Prospero Salsapariglia (Viva la mamma) zu hören war. Ausserdem sang er Don Basilio (Il barbiere di Siviglia) bei den Bregenzer Festspielen, Nourabad (Les Pêcheurs de perles) an der Oper Vlaandern und in Luxemburg sowie Ombra di Nino (Semiramide) im Concertgebouw Amsterdam. An den Bregenzer Festspielen 2022 war er als Onkel Bonzo in Madama Butterfly und als Il capitano/L’ispettore in Umberto Giordanos Siberia zu erleben und kehrte 2023 erneut als Onkel Bonzo dorthin zurück.

Felix Gygli, Zwei Nazarener

Felix Gygli

Der Schweizer Bariton Felix Gygli ist Gewinner der Kathleen Ferrier Awards 2023 und des Lied-Preises der Queen Sonja Competition 2024. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich. Er ist Samling Artist und war 2022/23 «Young Artist» im National Opera Studio in London. Seine Ausbildung absolvierte er an der Guildhall School of Music and Drama in London und an der Schola Cantorum Basiliensis. Er war Mitglied der Académie Lyrique des Verbier Festivals 2023, wo er mit dem Prix Thierry Mermod als «Vielversprechendsten Sänger» ausgezeichnet wurde. Im Januar 2024 nahm er am Carnegie Hall SongStudio unter der Schirmherrschaft von Renée Fleming teil. Felix Gygli sang beim Verbier Festival 2023 die Rolle des 2. Handwerksburschen (Wozzeck) und tritt als Starveling in Benjamin Brittens Midsummer Night’s Dream am Opernhaus Zürich auf. Er eröffnete die Saison 2023/24 mit dem Opéra Orchestre National de Montpellier in einem Opern-Gala-Konzert unter der Leitung von Chloé Dufresne. Ausserdem trat er mit dem Theater Orchester Biel Solothurn als Bariton-Solist in Brahms' Deutschem Requiem auf. Er ist leidenschaftlicher Liedsänger und gab mit den Pianisten JongSun Woo und Tomasz Domanski Liederabende in Grossbritannien, Frankreich und der Schweiz. Sein US-Debüt gab er mit einer Aufführung von Schuberts Winterreise mit dem Pianisten Pierre-Nicolas Colombat beim Boston Text and Tone Festival. Zu seinem Oratorienrepertoire gehören Faurés Requiem, Mendelssohns Elias und Bachs Matthäuspassion. 2022 gab er sein Operndebüt als Papageno in Mozarts Die Zauberflöte mit Ouverture Opéra Sion.

Valeriy Murga, 2 Soldaten

Valeriy Murga