Der Ring des Nibelungen

Der Ring des Nibelungen

Ein neuer «Ring» für Zürich

Mit der Götterdämmerung wurde er im November 2023 vollendet – der neue Zürcher Ring des Nibelungen unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda und in der Inszenierung von Intendant und Regisseur Andreas Homoki. Zurück zum Ursprung, so lautet eins der Leitmotive in Andreas Homokis Gesamtkonzeption für dieses Monumentalwerk, das von nichts Geringerem erzählt als von der Entstehung und dem Untergang einer Welt. Zugleich ist der Ring des Nibelungen auch eine Familiengeschichte um den Göttervater Wotan und sein Ringen um das Wahren und Brechen von Verträgen, um Freiheit und Unfreiheit und sein verzweifeltes Bestreben, den von ihm selbst verschuldeten Untergang aufzuhalten. Die Inszenierung von Andreas Homoki holt die Figuren des Rings, die Götter, Menschen und Fabelwesen, ganz nah an uns heran und macht in präziser Figurenzeichnung die Motivationen und Beziehungen der Figuren zueinander nachvollziehbar.

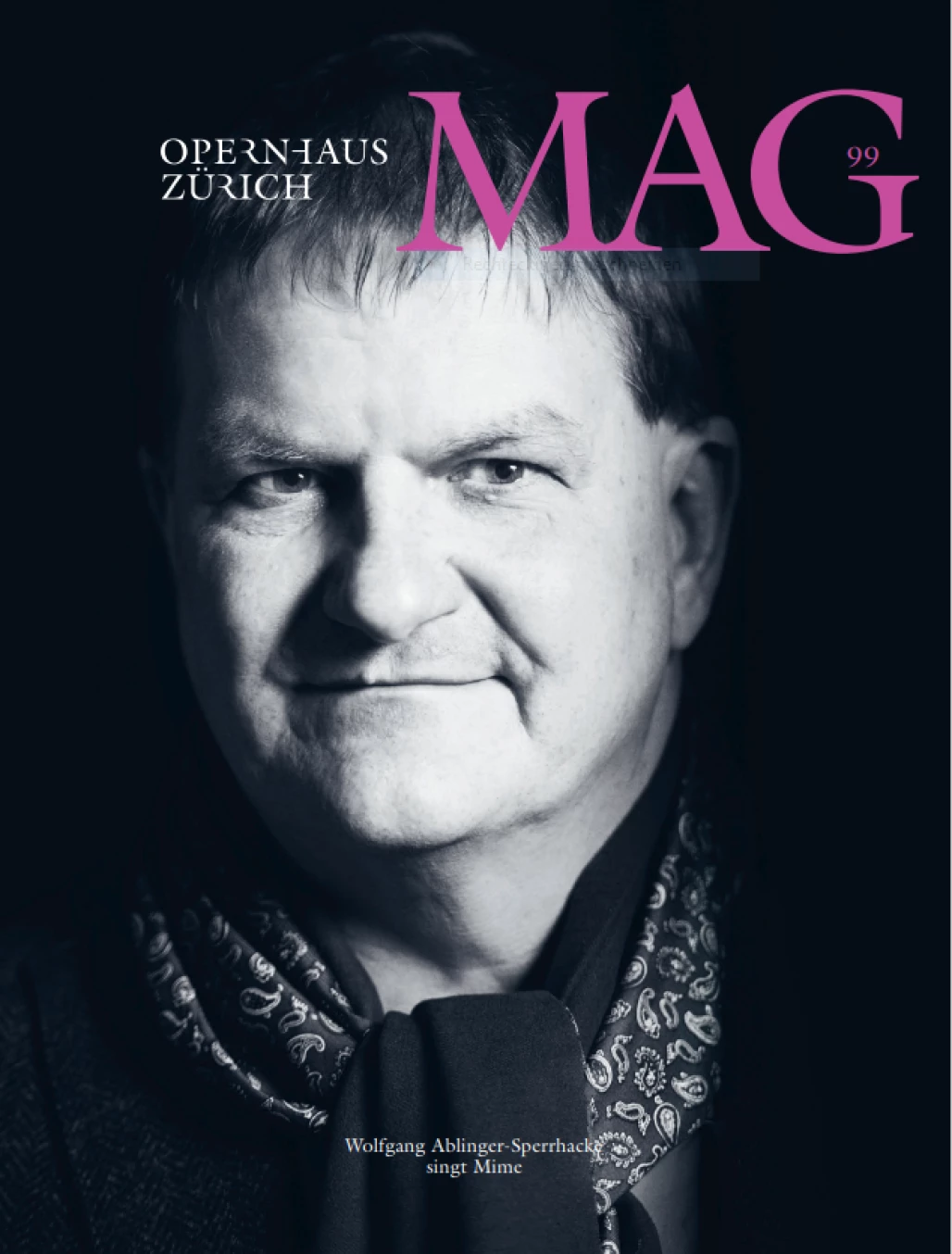

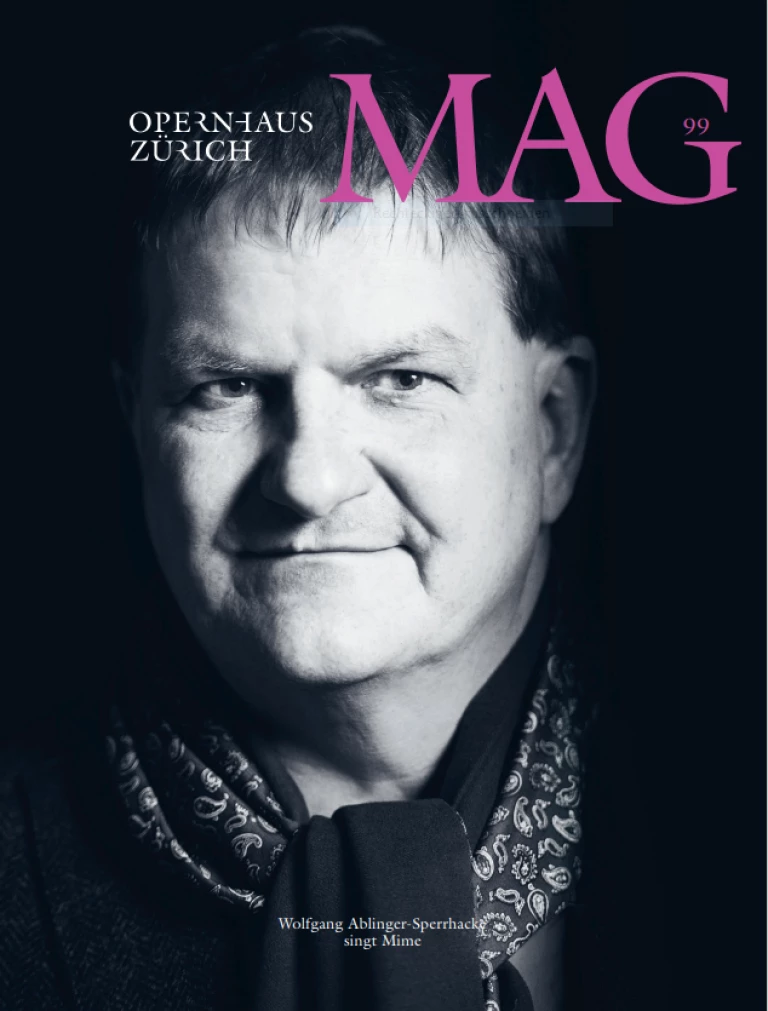

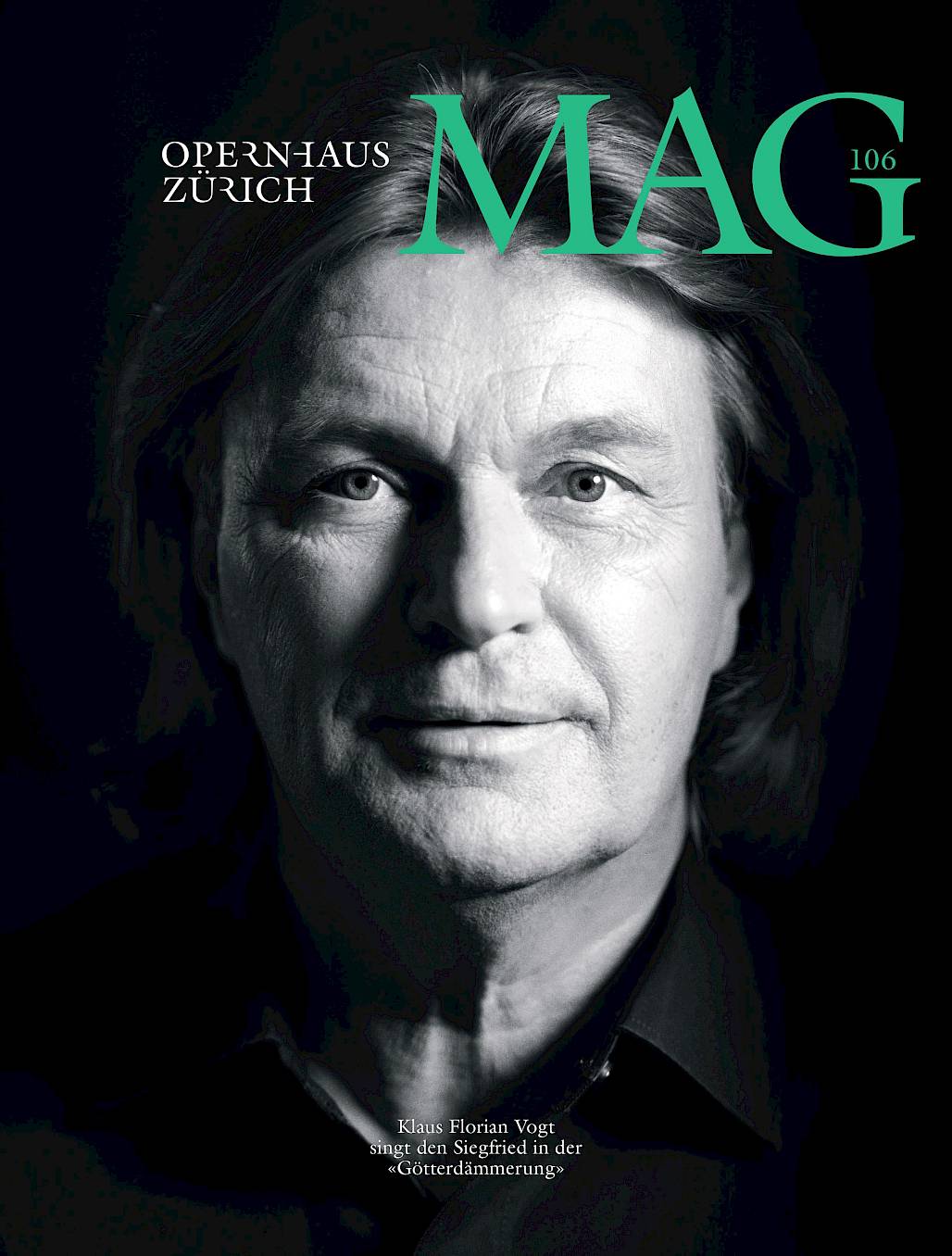

Im Frühling 2024 präsentieren wir alle vier Teile von Richard Wagners grandiosem Weltdeutungsmythos – als Zyklus in kurzer zeitlicher Abfolge der vier Werke, wie vom Komponisten gedacht. Diese zyklische Aufführung des gesamten Rings ermöglicht es, die komplexen szenischen und musikalischen Entwicklungen, das dicht gewobene Netz der musikalischen und erzählerischen Motive über alle vier Abende zu verfolgen; dies ist nicht zuletzt deshalb besonders reizvoll, weil in unserer Neuinszenierung die Figuren in allen vier Teilen von denselben Sängerinnen und Sängern verkörpert werden – Tomasz Konieczny ist Wotan, Camilla Nylund Brünnhilde, Christopher Purves Alberich, Wolfgang Ablinger Sperrhacke Mime und Klaus Florian Vogt Siegfried.

Besetzung

Wotan/Der Wanderer Tomasz Konieczny

Alberich Christopher Purves

Mime Wolfgang Ablinger-Sperrhacke

Fricka Claudia Mahnke

Freia Kiandra Howarth

Loge Matthias Klink

Erda Anna Danik

Fafner Oleg Davydov

Fasolt David Soar

Donner Xiaomeng Zhang

Froh Omer Kobiljak

Brünnhilde Camilla Nylund

Sieglinde Daniela Köhler

Siegmund Eric Cutler

Hunding Christof Fischesser

Siegfried Klaus Florian Vogt

Hagen David Leigh

Gunther Daniel Schmutzhard

Gutrune Lauren Fagan

Waltraute Sarah Ferede

Das Waldvöglein Rebeca Olvera

Die Nornen Freya Apffelstaedt, Lena Sutor-Wernich, Giselle Allen

Die Rheintöchter Uliana Alexyuk, Niamh O'Sullivan, Siena Licht Miller

Die Walküren Sarah Cambidge, Ann-Kathrin Niemczyk, Barbara Senator, Anna Werle, Simone McIntosh,

Siena Licht Miller, Michal Doron, Noa Beinart

Ring-Zyklus I

Heute keine Vorstellung

Ring-Zyklus II

Heute keine Vorstellung

Rahmenprogramm

Heute keine Vorstellung

Musikalische Zitate aus Opern Richard Wagners finden sich in einer fast endlosen Reihe von Hollywood-Filmen. Aber auch Richard Wagners Einfluss auf die Filmmusik insgesamt kann kaum überschätzt werden, denken wir an seinen Orchesterklang und seine Arbeit mit Leitmotiven. In dieser Video-Installation geht die Schweizer Videokünstlerin Ruth Stofer den Spuren von Richard Wagners Musik im Kino nach; aus unzähligen Ausschnitten von Filmen, die Wagners Musik verwenden, entsteht ein Kaleidoskop der unterschiedlichsten Filmzitate, das uns das Zusammenwirken von Klang und Bild noch einmal neu erleben lässt.

Stadtführung

Begleitend zu unseren «Ring»-Vorstellungen bietet Zürich Tourismus öffentliche Stadtführungen zu Richard Wagners Zeit in Zürich an! mehr

«Ring für alle»: Wagners Monumentalwerk als Live-Streaming

Den Ring des Nibelungen als zyklische Aufführung zu durchleben ist sowohl für ein Haus als auch für sein Publikum eine aussergewöhnliche Erfahrung. Wir werden diese im kommenden Mai gleich zweimal machen, gut 2000 Personen machen sie mit uns gemeinsam.

Das Interesse an unserer Interpretation von Richard Wagners grandiosem Weltdeutungsmythos ist um ein Vielfaches grösser. Wir sind ein kleines Haus und die Tickets waren im Nu ausverkauft. Aus diesem Grund freut es uns besonders, den Daheimgebliebenen den zweiten Zyklus in erstklassiger Besetzung als Streaming anzubieten. An vier Abenden im Mai wird die Vorstellung live aus dem Opernhaus auf diese Website übertragen und ist im Anschluss daran während eines Monats kostenlos als Video-on-Demand erhältlich.

Impressionen aus dem neuen Zürcher Ring.

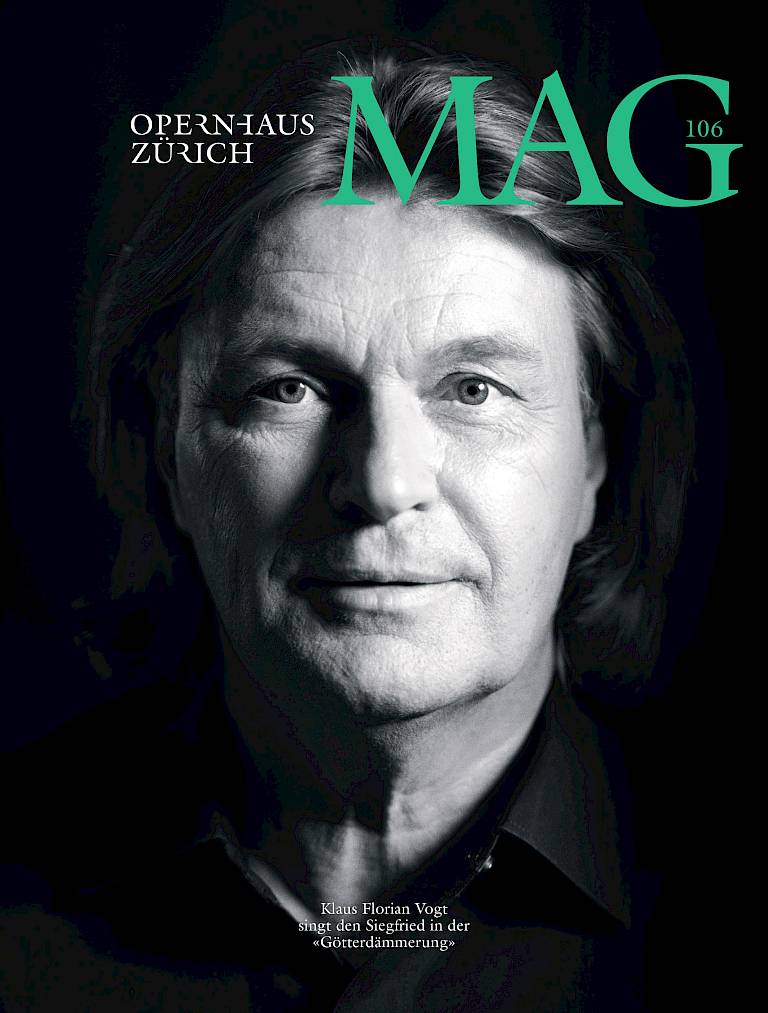

MAG. Das Opernhaus-Magazin

Zwischenspiel

Harald Schmidt

Der Entertainer Harald Schmidt macht sich Gedanken über Richard Wagner und den neuen Zürcher Ring

Zum Podcast

Klaus Florian Vogt

Der weltweit gefeierte Wagner-Tenor Klaus Florian Vogt spricht über die Figur Siegfried, darüber, dass eine Wagnerpartie zu singen für ihn stimmschonend ist, und verrät, warum er es vorzieht, auf Reisen im Wohnmobil zu wohnen statt im Hotel.

Zum Podcast

Camilla Nylund

Die finnische Sopranistin Camilla Nylund spricht im Podcast darüber, wie sie eigentlich Wagner-Sängerin geworden ist, über ihr Rollendebüt als Brünnhilde im neuen Zürcher Ring und warum man für den Beruf gute Schuhe braucht.

Zum Podcast

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny ist ein gefragter Wotan auf den grossen Opernbühnen der Welt. Im Podcast spricht er über die Monster-Partie des scheiternden Göttervaters, auf die er schon von Beginn seiner Karriere an hingearbeitet hat.

Zum Podcast

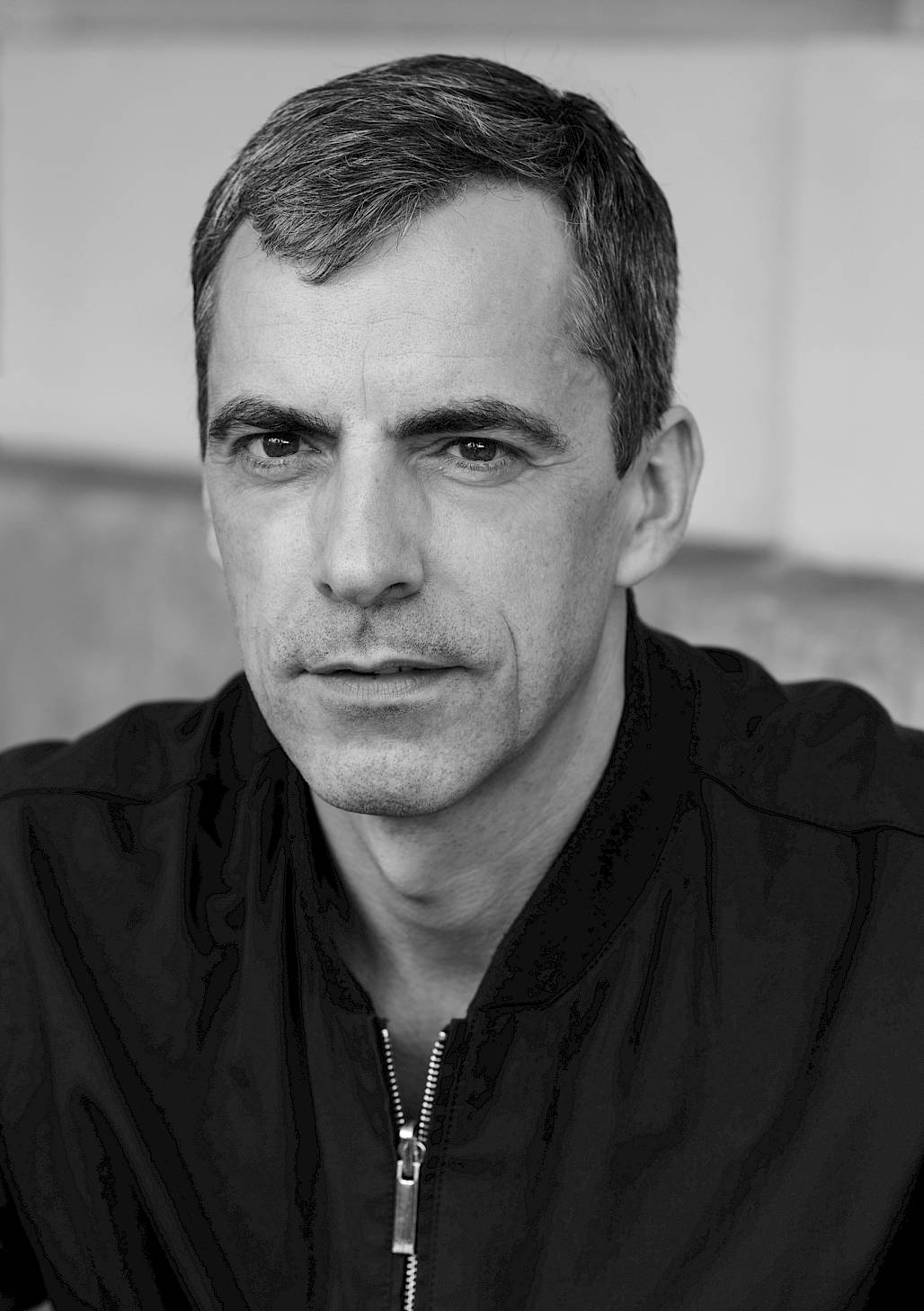

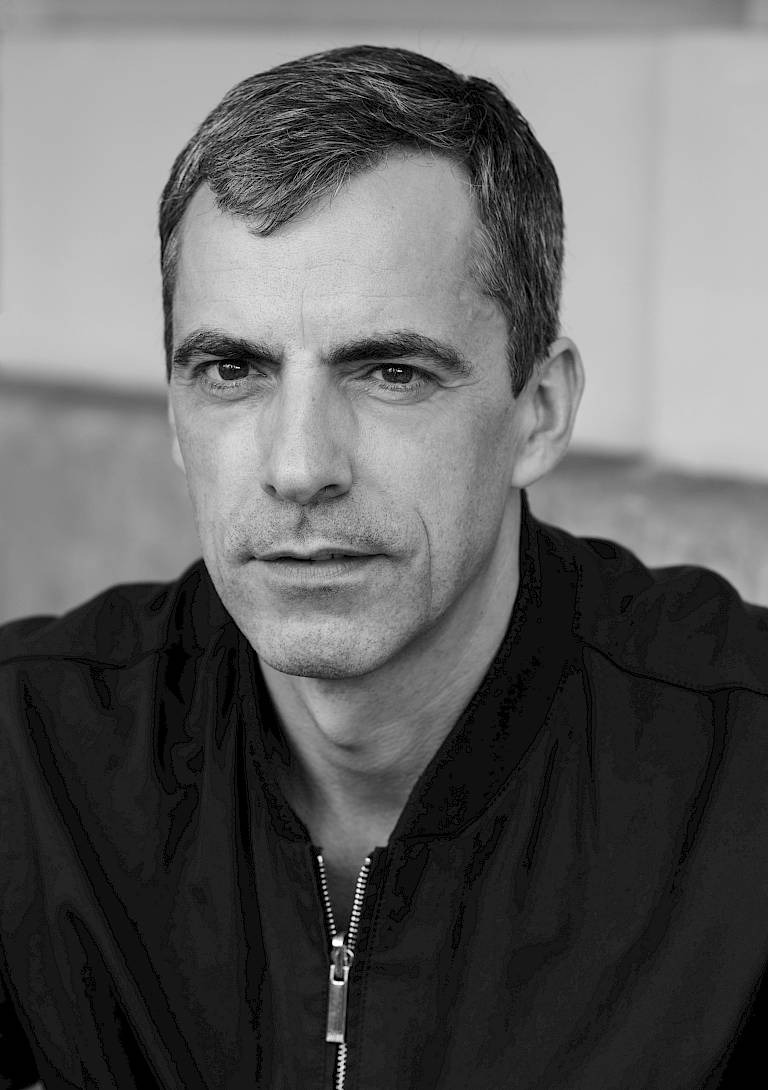

Christian Schmidt

Der Bühnenbildner Christian Schmidt liess sich zwei Jahre vor der Rheingold-Premiere schon ein wenig in die Werkstatt schauen und erzählte, was ihn an Richard Wagner fasziniert, wie er sich einem Stoff wie dem Ring nähert und warum man Zwerge, Riesen und Drachen ernst nehmen muss.

Zum Podcast

Gianandrea Noseda

Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda sprach vor seinem Amtsantritt darüber, wie er sich gerade auf seine erste grosse Zürcher Aufgabe vorbereitet – die Neuproduktion von Richard Wagners Der Ring des Nibelungen.

Zum PodcastDiskothek auf SRF 2 Kultur

Andreas Homoki war zu Gast in der Diskothek: Zusammen mit Mezzosopranistin Tanja Ariane Baumgartner, einer der grossen Wagner-Sängerinnen zur Zeit, hörte er sich im Blindtest durch je fünf verschiedene Aufnahmen der Walküre und der Götterdämmerung.

Diskothek zur Walküre: Jetzt anhören

Diskothek zur Götterdämmerung: Jetzt anhören

Richard Wagner in Zürich

Neun Jahre hat Richard Wagner in Zürich gelebt, grosse Teile seines Hauptwerks «Der Ring des Nibelungen» sind hier entstanden, und um ein Haar wäre Zürich Festspielstadt und Uraufführungsort des Rings geworden. In diesem Podcast folgen wir Wagners Spuren durch Zürich – vom Heimplatz in den Zeltweg, vom Aktientheater in die Villa Wesendonck und von der Kaltwasserkur in Albisbrunn ins Nobelhotel Baur au Lac. Zum Podcast

Regisseur und Dirigent des neuen Ring, Andreas Homoki und Gianandra Noseda, begeben sich auf Spurensuche

Lichtspektakel zum Zürcher «Ring»

Mit einem audiovisuellen Lichtspektakel feierte das Opernhaus die Entstehung eines neuen Ring des Nibelungen nicht nur auf der Bühne, sondern liess ebenso die gesamte Stadtbevölkerung daran teilhaben. Die je 10-minütigen Lichtshows zum Rheingold, zur Walküre, zu Siegfried und zur Götterdämmerung flimmerten jeweils ein paar Tage vor der dazugehörigen Opernpremiere über die Fassade des Opernhauses.

exklusiver Hotelpartner Baur au Lac