Le nozze di Figaro

Opera buffa in vier Akten von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Libretto von Lorenzo Da Ponte

In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 3 Std. 30 Min. inkl. Pause nach ca. 1 Std. 45 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Vergangene Termine

Dezember 2024

Januar 2025

Gut zu wissen

Le nozze di Figaro

Kurzgefasst

Le nozze di Figaro

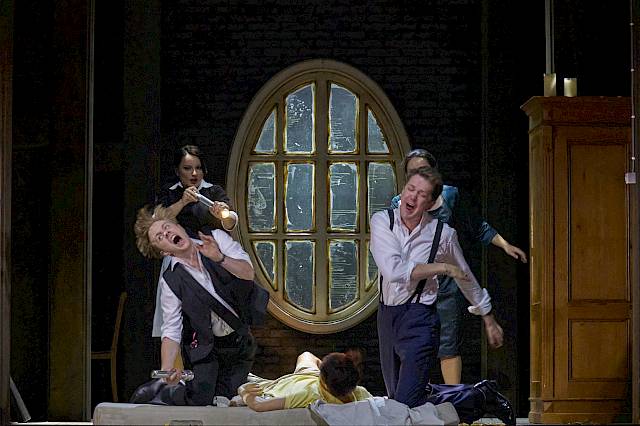

Er kann es einfach nicht lassen: Eigentlich hat Graf Almaviva das ius primae noctis, das Recht der ersten Nacht, abgeschafft und trotzdem stellt er seiner Bediensteten Susanna nach, obwohl diese kurz vor der Hochzeit mit ihrem Figaro steht. Ein klarer Fall von sexueller Belästigung, den Susanna, die Gräfin und die Angestellten des Hauses nicht länger dulden. Der deutsche Regisseur Jan Philipp Gloger lässt Mozarts Meisterwerk in seiner ideensprühenden Zürcher Inszenierung in der Gegenwart spielen und zeigt, wie ein Mann, der sich für unwiderstehlich hält, die Zeichen der Zeit nicht erkennt und sich in den Fallstricken eines modernen Verhaltenskodexes gegen Machtmissbrauch, Diskriminierung und sexuelle Übergriffe verheddert. Das hat Tempo, Witz, Fallhöhe, und die grossen Gefühlsmomente kommen ebenfalls nicht zu kurz.

Für Mozarts Figaro, der zu den inspiriertesten und tiefgründigsten Werken der gesamten Opernliteratur gehört, braucht man einen temperamentvollen Dirigenten und ein spielfreudiges Ensemble. Beides bietet die Besetzung dieser Spielzeit: Am Pult der Philharmonia Zürich steht der Italiener Antonello Manacorda. Junge und doch sehr mozarterfahrene Sängerinnen und Sänger rund um die deutsche Sopranistin Nikola Hillebrand als Susanna und unser Ensemblemitglied Andrew Moore als Figaro stürzen sich in Mozarts Komödien-Wahnsinn.

Pressestimmen

«So soll Komödie sein: witzig, spritzig, lebensklug, mit einem Stich ins Ernste. Ein brillanter Abschluss der Zürcher Opernsaison.»

NZZ, 21.06.22«Mozarts Ensembleoper lebt vom Zusammenspiel der Rollen, die in Zürich ausnahmslos vorzüglich besetzt sind.»

Tages-Anzeiger, 20.06.22«Insgesamt ein unterhaltsamer, am Ende sehr versöhnlicher Opernabend (…)»

SRF2, 20.06.22

Interview

Ein toller Tag im Strudel des Begehrens

Regisseur Jan Philipp Gloger verortet Mozarts «Le nozze di Figaro» in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts und erzählt von inneren Ausnahmezuständen in der Wohlstands-Moderne. Ein Gespräch vor der Premiere im Juni 2022 über emotionale Kontrollverluste, sexuelle Übergriffigkeit und die Utopie der Toleranz.

Jan Philipp, ist es eigentlich ein Vergnügen oder purer Stress, Mozarts Le nozze di Figaro zu inszenieren?

Beides. Es ist Stress, weil die Oper aus sehr viel Handlung besteht. Mozart und Da Ponte haben jede, noch so kurze Situation superpräzise ausgearbeitet. Deshalb muss die Regie sehr viel Detailarbeit leisten, denn eine Figaro-Inszenierung funktioniert nur dann, wenn sie auch kleinste Details ernst nimmt. Auf der anderen Seite ist es ein unglaublicher Spass, diese Oper zu machen, weil in ihr so viel Vitalität, Tempo und überraschende szenische Wendungen stecken. Wir proben jetzt seit drei Wochen, aber sie kommen mir vor wie drei Monate. Ich habe das Gefühl, die Sängerinnen und Sänger der Produktion schon ewig zu kennen, obwohl ich fast alle bei Probenbeginn zum ersten Mal gesehen habe. Wir stehen in einem sehr intensiven, engen Austausch.

Die Figaro-Handlung erscheint manchmal wie ein Labyrinth angesichts der Fragen, wer etwas schon weiss oder noch nicht mitgekriegt hat, wer sich hinter welcher verschlossenen Tür verbirgt, wer wen belauscht und von wem verwechselt wird. Treibt das einen Regisseur in die Verzweiflung?

Nein, überhaupt nicht. Da muss man durch. Das ist sozusagen die Basis für jede Inszenierung. Man dröselt die Handlung auf und folgt dabei der eigenen szenischen Konzeption. Wenn die Figuren so gut erzählt sind, dass das Publikum der Handlung folgen kann, ist viel gewonnen.

Es geht auf der Bühne also nicht ohne Türen im zweiten Akt, ohne ein Fenster, aus dem Cherubino in höchster Not springen kann, ohne ein Sommernachtstraum-Dunkel im vierten Akt.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Figaro-Inszenierung funktioniert, die dem Werk nur mit schönen, abstrakten Bildern oder steilen konzeptionellen Thesen begegnet. Wenn man von der Regie nicht geradezu gezwungen wird, dieser genialen Handlung zu folgen, kommt dem Stück Entscheidendes abhanden.

Mozart legt in Le nozze di Figaro szenisch wie musikalisch ein rasantes Tempo vor. Die Denkgeschwindigkeit des Komponisten ist aberwitzig. Ist das eine der grossen Qualitäten der Oper?

Die Ereignisse überschlagen sich, wenn man etwa an das irrsinnige Finale des zweiten Akts denkt. Man glaubt, als Zuschauer nicht mehr mitzukommen, schon ganz und gar, wenn man die Oper zum ersten Mal sieht. Das hat den vorteilhaften Effekt, dass man dann als Zuschauerin die Vorgänge im gleichen Modus der Überforderung erlebt wie die Figuren auf der Bühne, denn auch sie werden ja immer wieder von den Ereignissen überrollt.

Die Figaro-Handlung lebt von überraschenden Kippmomenten. Alles kann im nächsten Augenblick schon wieder anders sein. Die Verhältnisse sind durch eine permanente Instabilität gekennzeichnet.

Genau. Und in der Instabilität der Handlungsentwicklung spiegelt sich die Instabilität der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der Entstehungszeit. Der Figaro ist ja 1786 entstanden, also kurz vor der Französischen Revolution, und er erzählt davon, dass nichts mehr sicher ist. Diese Instabilität bekommen zuallererst natürlich die Herrschenden, vor allem der Graf, zu spüren, der um seine Macht und seine Privilegien fürchten muss. Aber Le nozze di Figaro bringt darüber hinaus alle Figuren in Bedrängnis, nicht nur durch die turbulenten äusseren Ereignisse, sondern vor allem auch in Form von inneren Konflikten und einschneidenden Erlebnissen. Sie verlieren die Kontrolle über ihr Begehren. Figaro ist auch eine Oper über individuellen und gesellschaftlichen Kontrollverlust – und es ist ein grosses Vergnügen, den Figuren dabei zuzusehen, wie sie mit dem äusseren und ihrem persönlichen inneren Durcheinander an diesem tollen Tag umgehen.

Kannst du das an einem Beispiel erläutern?

Spannend, weil voller Ambivalenzen, ist etwa das Verhältnis zwischen Susanna und dem Grafen. Sie ist die Dienerin der Gräfin, gehört also zur sozialen Schicht der Bediensteten und will Figaro heiraten. Der Graf steht wiederum an der Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie und missbraucht seine Macht gegenüber Frauen. Heute würden wir das als schwere sexuelle Übergriffigkeit bezeichnen. Gleichzeitig wirkt der Graf aber auch unheimlich attraktiv auf Susanna. Das ist komponiert, und das werden wir auch herausarbeiten. Susanna steht also innerlich zwischen zwei Männern, nämlich ihrem Figaro auf der einen Seite, mit dem sie ein liebevolles, sehr freundschaftlich scherzendes Beziehungsverhältnis hat, und dem erotisch verlockenden Grafen. Vermutlich erwächst die Verlockung nicht zuletzt auch aus der Machtposition des Grafen, das ist das Perfide an der Konstellation. Da Susanna aber eine aufrichtige Figur ist, kann sie sich schlecht eingestehen, dass sie sich von der Erotik der Macht korrumpieren lässt. Man sieht: Das sind gefährliche Konfliktlagen, die auch in unsere heutige Zeit passen. Nicht nur der Graf und Susanna sind in sie verstrickt. Alle Figuren erfahren die Chancen und die Gefahren, die sich auftun, wenn man seinem Begehren und den Irrwegen folgt, die es nach sich ziehen kann. Das ist für mich das grundsätzliche Thema in Le nozze di Figaro: Was passiert, wenn man an einem tollen Tag seinem Begehren nachgibt? Das versuchen wir zu untersuchen.

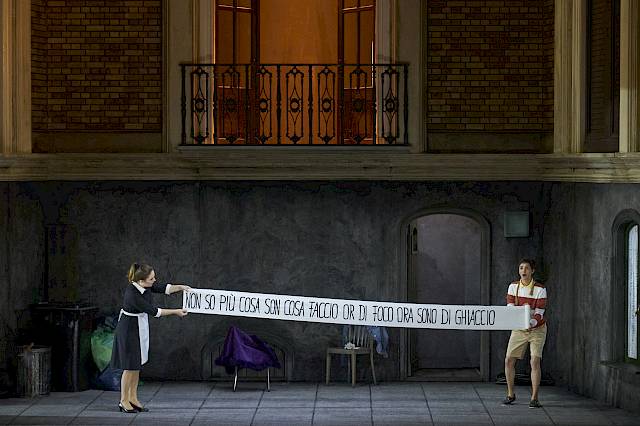

Ist es nicht vor allem der von einer Frau gesungene Jüngling Cherubino, der die Macht des Eros verkörpert?

Ich wage mal die These: Wir tragen alle einen Cherubino in uns. Ich finde nämlich, dass der Satz aus dessen Arie im ersten Akt: «Non so più, cosa son, cosa faccio» («Ich weiss nicht mehr, was ich bin, was ich tue») zu einer Art Leitsatz für alle Figuren im Stück wird. Cherubino bewegt sich noch ausserhalb der gesellschaftlichen Ordnung, steht zwischen dem Jung- und dem Erwachsensein, fluktuiert zwischen Mann und Frau. Dieses Hybride ist etwas, das sich möglicherweise jede Figur wünscht, und so infiziert er das gesamte Personal der Oper mit seiner in alle Richtungen offenen Lust.

Machen die Figuren eine Entwicklung durch im Verlaufe des Stücks?

Ja, alle, weil sie wichtige Erfahrungen machen. Durch die Intrigen, die sie spinnen, durch das, was sie miteinander erleben und sich gegenseitig antun, kommen sie mit der Macht des Begehrens in Berührung und gehen klüger aus dem tollen Tag heraus, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch verletzter. Sie haben etwas für ihr Leben gelernt. Die Gräfin spricht das ganz offen aus, wenn sie am Ende sagt: «Ich bin sanfter geworden». Und Cherubino wird am Ende dem Grafen immer ähnlicher. Erst ist er der kleine süsse Engel, aber am Ende wirkt auch er übergriffig.

Wenn am Schluss der Oper die Verkleidungsintrige offen gelegt, der Graf blamiert und das grossherzige Verzeihen ausgesprochen ist, folgt dann der Moment der totalen Desillusion bei den Hauptfiguren wie in Così fan tutte?

Così ist viel brutaler. Ich habe einen positiveren Blick auf den Figaro-Schluss. Nachdem alle Figuren die Unbeherrschbarkeit des Begehrens erfahren haben, stehen sie im übertragenen Sinne nackt voreinander und müssen sich eingestehen, dass der Mensch nun mal von Lust und Eifersucht getrieben ist. Ich verbinde die Utopie mit dem Stück, dass das zu einem echten Verzeihen führen kann, ein Verzeihen nicht ohne Verletzungen. Aber zumindest so, dass man in den letzten Takten singen kann: «Coriam tutti a festeggiar» («Fröhlich eilen wir zum Fest»).

Wir haben jetzt viel über den Eros gesprochen. Ist Le nozze di Figaro aber nicht auch ein klassenkämpferisches, ein politisches Stück?

Ohne soziale Gegensätze funktioniert ein Figaro nicht. Es muss ein gesellschaftliches Oben und Unten geben. Dass die Bediensteten existenziell abhängig vom Grafen sind, führt ja erst zu den Konflikten, die das Stück prägen. Abhängigkeitsverhältnisse müssen zunächst bestehen, damit man sie missbrauchen kann. Wir fanden es ausserdem interessant, wenn die Milieus sich aufeinanderzubewegen, wenn die Herrschenden sozialromantisch und leicht sehnsüchtig das sogenannte einfache Leben des «niederen Standes» aufsuchen und die Bediensteten umgekehrt, vielleicht am stärksten Susanna, nicht frei von Faszination für Adel und Reichtum und die daran geknüpften Hoffnungen auf sozialen Aufstieg sind. Was das Stück politisch macht, ist, dass die Gefühlswelten mit bestimmten moralischen Überzeugungen in Kollision geraten, und keiner vermag uns besser als Mozart in diese Gefühlswelten hineinzuziehen.

Du spürst im Figaro also eher menschlich emanzipatorische Energien?

Das Politische läuft über die Gefühle. Nehmen wir zum Beispiel die Arie der Marcellina, die oft gestrichen wird. Marcellina ist die ältere, erfahrene Frau, die sich im Verlauf des Stücks als Figaros Mutter erweist. In der Schauspielvorlage von Beaumarchais hat sie einen grossen Monolog, den man geradezu wie einen feministischen Urschrei lesen kann – gegen die Männer und ihre Allmacht. Der Monolog schrumpft bei Mozart und Da Ponte zu einer Arie, und der Text verkleinert den Auftritt durch die etwas merkwürdige Metapher von den Tierpaaren, die in Frieden leben, während die Menschen das nicht können, weil sich die Männer so schlecht gegenüber den Frauen benehmen. In unserer Inszenierung haben wir die Arie nicht gestrichen und versuchen sie als Initialzündung für eine gewisse Frauensolidarität zu zeigen.

Man spürt bei dem, was du sagst, dass du Le nozze di Figaro für ein auch in unserer Zeit relevantes Stück hältst. Wo spielt denn die Inszenierung?

In der Gegenwart von heute, möglicherweise sogar in der Schweiz. Die einzelnen Akte spielen auf unterschiedlichen Etagen einer herrschaftlichen Villa. Der erste Raum zeigt den Hinterhof, den Dienstboteneingang und darüber die Aussenseite der gräflichen Räumlichkeiten, sodass die Milieus der Wohlhabenden und der Bediensteten direkt aneinandergrenzen. Im zweiten Akt sind wir im Aufenthalts- und Umkleideraum der Angestellten, sozusagen auf der Rückseite oder im Untergeschoss des Reichtums. Der dritte Akt führt dann hinauf in den gräflichen Salon, der von den Bediensteten allerdings für eine wenig herrschaftliche Hochzeitsparty gekapert wird. Und am Schluss sind wir an einem Ort, der die Standesunterschiede scheinbar auflöst. Ein Ort des Verborgenen und versteckt Sexuellen, den ich an dieser Stelle aber noch nicht verraten möchte. Ben Baur hat dieses Bühnenbild entworfen in einem Stil, den ich immer gerne Hyper-Realismus nenne.

Es ist ja sehr folgenreich, wenn man ein Stück, das 1786 geschrieben wurde, in die Gegenwart verlegt. Die Frage, die dann immer gleich gestellt wird, lautet: Geht das auch auf?

Ich finde, ein Figaro muss die Konkretion wagen. Eine abstrakte Inszenierung ist für mich bei diesem Stück nicht vorstellbar. Und natürlich muss es aufgehen! Wir haben grossen Spass daran, die entsprechenden Übersetzungen szenisch zu entwickeln. Manchmal wird natürlich eine gewisse Reibung mit dem gesungenen Text bleiben. Wir hoffen aber, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer diese Transferleistung gerne und lustvoll mitvollziehen.

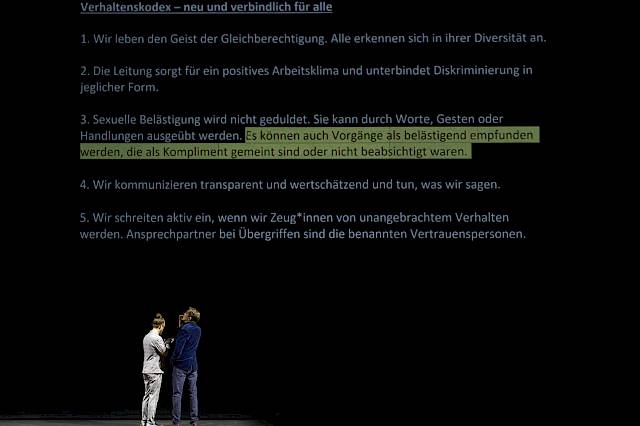

Ein wichtiges Motiv der Handlung ist das ius primae noctis – das Recht der ersten Nacht, wonach in der Zeit des Feudalismus der Adelspatron das Recht hatte, mit der Braut zu schlafen, bevor sie verheiratet wurde. Der Graf im Figaro hat dieses Recht eigentlich abgeschafft, will sich aber im Falle von Susanna nicht daran halten. Was kann dieses ius primae noctis im 21. Jahrhundert denn sein? Von solchen Rechten sind wir ja glücklicherweise Jahrhunderte entfernt?

Der Graf versucht die Modernisierung der Gesetze, die er selbst initiiert hat, zu unterlaufen. Das passt doch wunderbar in unsere Zeit, in der in allen Firmen und Institutionen sogenannte Codes of Conduct, also Verhaltenskodexe gegen Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe und Diskriminierung aufgesetzt werden. Völlig zu recht übrigens. Ich finde es wichtig, dass wir uns in unserem Sozialverhalten Regeln geben, die den wachsenden Sensibilitäten für Diskriminierung und unangebrachtes Verhalten Rechnung tragen. Wir haben uns gefragt: Was ist, wenn der Graf nicht das ius primae noctis abschafft, sondern einen neuen Verhaltenskodex ausruft, und sich dadurch angreifbar macht, weil alle wissen, dass er sich an die neuen Regeln selbst nicht hält?

Man kann sich als Regisseur noch so viel konzeptionelle Gedanken über einen Figaro machen, am Ende ist das alles nicht viel wert, wenn man kein starkes Ensemble am Start hat. Kannst du mit der Zürcher Besetzung deine Ideen realisieren?

Auf jeden Fall. Für einen Figaro braucht man ein hochagiles Ensemble, das Geduld und Lust hat, die kleingliedrigen Situationen genauso präzise zu spielen wie die grossen Ensembles. Man braucht Künstlerinnen, die wach sind für die Kollegen, Lust auf Detailarbeit haben, letztlich singende Schauspieler:innen sind. Man braucht aber auch Sängerinnen und Sänger, die in den vokalen Glanzmomenten brillieren. Das alles vereint die Zürcher Besetzung und das ist eine ganz grosse Freude. Unsere Susanna Louise Alder ist sehr erfahren in ihrer Partie, gleichzeitig aber total offen für neue interpretatorische Ideen, die sie sofort als Grundlage für eigene Erfindungen nimmt. Sie verteidigt ihre Figur, wie das in unserem Cast alle tun, was sehr produktiv ist. Für die Partie der Susanna braucht es die Mischung aus einer attraktiven und zugleich sehr pragmatischen, zupackenden Frau, die keine Probleme aufwirft, sondern sie löst und sich die Handlung immer wieder nimmt. Das strahlt Louise mit jeder Geste und jedem Ton aus. Das gilt auch für Morgan Pearse, unseren Figaro. Er ist ein sehr gestischer Sänger, der eine unheimliche Durchlässigkeit hat, wie wir das im Schauspielbereich nennen. Die Impulse gehen in den Körper und teilen sich dem Publikum sofort mit. Louise und Morgan kennen sich übrigens gut: Sie haben vor zehn Jahren als junge Leute ihren ersten gemeinsamen Figaro auf der Royal Academy in London einstudiert, sie war Susanna, er der Graf. Anita Hartig und Daniel Okulitch als Gräfin und Graf sind ebenfalls sehr glaubwürdig in ihrer Emotionalität. Sie können das Begehren zum Ausdruck bringen und verkörpern gleichzeitig auf ideale Weise die Generation von Paaren, bei denen einiges auf dem Spiel steht, wenn ihre Beziehung in die Krise gerät. Und Lea Desandre ist für mich der perfekte Cherubino, nicht nur, weil sie die Verwandlungsfähigkeit mitbringt, einen Sechzehnjährigen auf der Bühne zu verkörpern. Lea spielt mit weiblichen und männlichen Attributen, sie kann zwischen pubertär-jugendlichem und erwachsenem Auftreten changieren und zeigt in ihrer Erscheinung etwas Genderfluides, das immer einen grossen Reiz an dieser Figur ausmacht.

Muss eine Figaro-Inszenierung lustig sein?

Das ist zumindest unser Anspruch. Ich möchte in dieser Oper das Gefühl haben, lachen zu dürfen. Denn das Lachen ist immer ein Lachen über uns selbst, verbunden mit dem Gefühl, erwischt worden zu sein. Unser Lachen lehrt uns etwas über uns.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 93, Juni 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Sag mal Andrew...

Dieses Gespräch wurde im Jahr 2020 geführt

Wann und weshalb hast Du dich entschieden, Opernsänger zu werden?

Ich begann meine Laufbahn in der Musik, indem ich Musikpädagogik studierte, um Musiklehrer zu werden. Die Idee, Musik weiterzugeben und Musik zu unterrichten, gefiel mir sehr gut, denn für mich war Musik etwas, das ich als Heranwachsender sehr schätzte. Erst in meinem letzten College-Jahr beschloss ich nach mehreren überzeugenden Gesprächen mit meinem Gesangslehrer, es mit Auftritten zu versuchen. Es war nach meinem ersten Auftritt in meiner ersten Oper (Guglielmo in Così fan Tutte), als ich mir dachte: «Daran könnte ich mich gewöhnen...» Es war so ein bereicherndes Gefühl. In der Lage zu sein, mit meiner Stimme dem Publikum eine Geschichte zu erzählen. Ich habe es geliebt. Seitdem habe ich im Laufe der Jahre viel öfter Auftritte gemacht und bin jetzt in Zürich beim IOS aufgenommen worden.

Wenn ich nicht Opernsänger geworden wäre, wäre ich…

… ein Aromachemiker. Chemie war mein Lieblingsfach in der Schule, und ich wollte in einem lebensmittelwissenschaftlichen Labor arbeiten und neue Wege zur Herstellung von Lebensmitteln und Aromen mit natürlichen und künstlichen Zutaten finden.

Was war Deine bisher wertvollste Erfahrung auf der Bühne?

Ich denke, mein wertvollster Moment war die Chance, einen Teil der Rolle des Papageno auf der Opernbühne von San Francisco zu singen, und das vor einem vollen Haus im Publikum. Es war ein Gefühl wie kein anderes, und ich werde es nie mehr vergessen, denn es war das erste Mal, dass ich auf der Bühne eines grossen Hauses sang.

… der peinlichste Moment?

Einmal war ich in einer Produktion von Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Es gab eine Tanzpause, und in der Vorstellung hatte ich die verrückteste Perücke auf. Während der Tanzpause packte mich eine der Tänzerinnen in ihrer Choreografie am Hals, und als sie sich drehte, nahm sie meine Perücke mit! Und da stand ich nun: mit einem Glatzkopf auf der Bühne. Das ganze Publikum brach in Gelächter aus. Es war trotzdem sehr lustig, ich habe es gut überspielt. Etwas, das ich nie vergessen werde.

… die grösste Herausforderung?

Sprachen. Sprachen waren für mich immer ein Kampf. Ich arbeite besonders hart, um sicherzustellen, dass ich meinen Text wirklich verstehe und dass die Dinge so gut ausgesprochen werden, wie es ein Muttersprachler tun würde. Mir wurde einmal der beste Rat von einem Kollegen gegeben, der sagte «Lerne jeden Tag ein neues Wort in einer anderen Sprache. Auf diese Weise hast du in einem Jahr 365 neue Wörter gelernt». Als er es so formulierte, wurde mein Kampf mit Sprachen zu etwas, das mich herausfordert, mich aber auch motiviert, hart zu arbeiten und mich zu verbessern.

Was wäre Dein grösster Traum?

Ich bin mir nicht ganz sicher, was mein grösster Traum wäre, um ehrlich zu sein. An einem so wunderbaren Ort wie Zürich zu sein, ist etwas, das ich mir vor einem Jahr für mich selbst nie hätte vorstellen können. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft für mich bereithält, aber ich freue mich auf die Reise, die vor mir liegt.

Hast Du einen Glücksbringer oder ein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst?

Jeden Abend vor einer grossen Aufführung nutze ich den kleinen Platz in meinem Schlafzimmer und mache einen mini «Spaziergang» mit Gespräch, bei dem ich die Bewegungen und den Text der Aufführung durchgehe. Es klingt verrückt, aber mit einem guten Gefühl des Selbstvertrauens ins Bett zu gehen, ist der Schlüssel und hilft mir, gut zu schlafen und ausgeschlafen zu sein für den nächsten Tag.

Meine Geheimwaffe, um Heiserkeit zu verhindern:

Viel Schlaf und Schweigen.

Mein Idol:

Sam Ramey

Mit welcher Opernrolle identifizierst du dich am meisten und warum?

Alfredo in La Traviata. Obwohl ich kein Tenor bin, bin ich zu 100% ein hoffnungsloser Romantiker. Jemand, der nicht aus Heldenmut, sondern aus echter Liebe und Zuneigung handelt. Er liebt tief.

Dieses Lied spricht mir aus dem Herzen:

An die Musik (Schubert)

Welcher ist Dein Lieblingsort in Zürich und wieso?

Auf dem Gipfel des Sonnenbergs, hinter dem Dolder, befindet sich ein kleiner Bauernhof namens Adlisberg. Es ist der süsseste Ort und hat ein wirklich gutes Restaurant mit tollem Essen. Ich liebe es hier.

Welches ist Dein Lieblingswort in Schweizerdeutsch?

«Öpfuchüechli»

Andrew Moore studierte in Philadelphia. Am Opernhaus Zürich war er Mitglied des Internationalen Opernstudios und gehört seit der Spielzeit 2022/23 zum Ensemble.

Auf dem Pult

«Deh vieni, non tardar» – bei Susannas Rosenarie im vierten Akt stimme ich die Melodie an, die Susanna ein paar Takte später aufgreift. Die Melodie ist erotisch, sinnlich, duftig. Susanna spricht hier den Wind und den Bach an, alles ist in zartester Bewegung. Die Melodie muss daher immer im Fluss bleiben, auch wenn «Andante» über der Arie steht. Ein Andante bedeutet bei Mozart – anders als ein Adagio, bei dem die Zeit stillsteht – nie ein langsames Tempo, sondern es muss immer eine Richtung haben. Ich variiere daher die Taktmitte dieses Sechsachteltaktes immer wieder, spiele sie mal schwer, mal leicht. Das F-Dur dieser Arie empfinde ich als eine sehr gesunde Tonart, die weit weg ist von einer Klage, und generell für Hoffnung und Zukunft steht. In dieser Arie gibt es denn auch keinen Konflikt und kein Gegenbild, auch keine Wendung nach Moll. Mein erster Ton in dieser Arie ist das C – der erste Ton, den ich im vierten Akt überhaupt spiele! Davor habe ich fast zwanzig Minuten nichts. So ein nackter Einsatz, ohne vorher das Instrument gross aufgewärmt zu haben, ist wie ein Lotteriespiel. Das C ist ausserdem der heikelste Ton auf der Oboe. Bis auf zwei Löcher, deren Klappen ich schliessen muss, sind sämtliche Löcher offen. Man muss diesen Ton liebevoll behandeln, damit er gut klingt! Das C ist zudem der hellste Ton auf der Oboe. Susanna singt in dieser Arie ja von der herannahenden Nacht. Nikolaus Harnoncourt sagte einmal, dass es bei Komponisten ganz unterschiedliche Arten von Nächten gebe – bei Mozart sei die Nacht immer durchleuchtet. Das trifft besonders auf den Figaro zu, und die Oboe trägt zu dieser Helligkeit sicher viel bei!

—Bernhard Heinrichs

Drei Fragen an Andreas Homoki

Dieser Artikel erschien im Juni 2022

Herr Homoki, die nächste Premiere ist Le nozze di Figaro. Welche Bedeutung haben die drei Da-Ponte-Opern von Mozart für das Opernhaus Zürich?

Sie sind unumschränkter Kernbestand der musikalischen Weltliteratur und natürlich auch Ikonen in unserem Repertoire. Die muss man einfach neu gemacht haben, wenn man als Intendant das Programm an einem Haus über einen Zeitraum von 13 Jahren künstlerisch gestalten darf. Wir haben ja mit Don Giovanni die erste Da-Ponte-Oper gleich in unserer Eröffnungs-Spielzeit präsentiert. Die Inszenierung von Sebastian Baumgarten galt – zumindest für das damalige Profil des Opernhauses – als ästhetische Grenzüberschreitung. Ich hatte an ihr aber von Anfang an grosse Freude, und die Aufregung von damals hat sich inzwischen in eine freundliche, offene, humorbereite Rezeption verwandelt. Così fan tutte in der Regie von Kirill Serebrennikov wiederum hatte durch die politischen Umstände, die die Produktion begleiteten, eine grosse internationale Aufmerksamkeit, war aber unabhängig davon eine pointiert heutige und genau gearbeitete Inszenierung, die sich sehr gut in unser Repertoire eingefügt hat. Und jetzt kommt Le nozze di Figaro in der Regie von Jan Philipp Gloger, bei dem ich mir sicher bin, dass er unsere Stück-Trilogie erfolgreich abschliessen wird. Er hat ja insbesondere mit seiner Vivaldi-Ausgrabung La verità in cimento und Rossinis Il turco in Italia bewiesen, dass er genau der Richtige ist für variantenreiche, temporeiche Stücke, bei denen ganz viel von einer präzisen Figurengestaltung abhängt.

Was braucht ein Figaro, um zu gelingen?

Er muss lustig sein. Wenn er das nicht ist, hat die Inszenierung schon verloren. Und die Regie muss sich auf die anspruchsvollen, turbulent komödien-haften Situationen einlassen. Hier versteckt sich jemand, läuft Gefahr, entdeckt zu werden, wird dort gesehen und schon schlägt die Szene um und wirft ein neues Dilemma auf – so etwas muss man bedienen, sonst macht ein Figaro keinen Spass. Man hat als Regisseur zwar weniger Freiheit als in anderen Werken, die braucht man aber auch nicht, weil Mozart das Stück einfach genial und traumwandlerisch sicher gestaltet hat. Es gibt darin nichts, bei dem man denkt, das war vielleicht 1786 lustig, ist es aber heute nicht mehr. Nein, diese Oper ist universell und bis heute super- lebendig. Was mich persönlich immer so für den Figaro einnimmt, ist die Liebe, die Empathie, die Menschenfreundlichkeit, von der die Musik durchströmt ist. Die emotionale Wärme, die darin zum Ausdruck kommt, ist etwas ganz Besonderes. Don Giovanni und Così sind in ihrer Grundtemperatur viel kälter und zynischer.

Wie wichtig ist die Besetzung für einen guten Figaro?

Sehr wichtig natürlich. Der Star in diesem Stück ist nicht ein einzelner Sänger oder eine Sängerin, sondern das Ensemble. Bei Mozart reicht es nicht, eine berühmte Primadonna zu engagieren, und der Rest passt dann schon irgendwie. Das Ensemble muss genau aufeinander abgestimmt sein und in Beziehung zueinander funktionieren, das ist die hohe Schule einer guten Mozart- Besetzung. Und alle müssen grossartige Spieler sein. Deshalb kann gerade ein Figaro auch die Plattform für begabte, temperamentvolle, neue Sängerinnen und Sänger sein. Bei uns sind mit Louise Alder als Susanna, Morgan Pearse als Figaro, Daniel Okulitch als Graf und Lea Desandre als Cherubino gleich vier Hauptrollen mit für Zürich neuen Namen besetzt. Nur Anita Hartig als Gräfin ist bei uns im Haus schon bekannt und geschätzt. Das ist genau richtig. Ich freue mich auf dieses Ensemble.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 93, Juni 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hintergrund

Ich bin hier der Boss, und deshalb musst du mir zur Verfügung stehen

Graf Almaviva stellt in Mozarts Oper «Le nozze di Figaro» einer Angestellten nach. Heute wäre das ein schwerer Fall von Machtmissbrauch und toxischer Männlichkeit. Wir haben die Geschichte mit Inés Mateos, einer Beraterin für Diversitätsfragen und Frauengleichstellung, durchgesprochen.

Frau Mateos, wir spielen am Opernhaus Zürich Mozarts Le nozze di Figaro in einer Interpretation, die nicht historisch, sondern in unserer Gegenwart verortet ist. Ein handlungstreibendes Motiv der Oper ist der Versuch des Grafen Almaviva, Susanna, die Dienerin seiner Ehefrau, ins Bett zu kriegen. Mit den Augen von heute betrachtet, ist das ein klarer Fall von sexueller Übergriffigkeit eines Vorgesetzten gegenüber einer Angestellten. Wie oft kommt diese Konstellation in der modernen Arbeitswelt vor?

Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil es dazu keine grundsätzlichen empirischen Erhebungen gibt. Wir erleben aber einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, der ans Tageslicht bringt, dass das oft vorkommt – Vorgänge, in denen das Machtgefälle in Beschäftigungsverhältnissen eine grosse Rolle spielt und die Zuneigung nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Sie sind mit der Konstellation in der Oper vergleichbar und bringen – wie bei Mozart – ganze Betriebe und Branchen durcheinander. Die #MeToo- Debatte hat das gezeigt.

Auch wenn es keine belastbare Empirie darüber gibt, ist das Thema ein gesellschaftlich sehr relevantes?

Auf jeden Fall. Es geht hier ja nicht um Diskussionen und Meinungen, sondern um verbriefte Fälle, die bekannt geworden und zum Teil auch vor Gericht gekommen sind. Kein Rauch ohne Feuer. Das ist ganz klar.

Ist Machtgefälle der entscheidende Nährboden für sexuelle Übergriffigkeit?

Überhaupt nicht. Übergriffigkeit gibt es natürlich auch zwischen hierarchisch gleichberechtigten Menschen, und sie kommt unabhängig von Arbeitsverhältnissen in der ganzen Breite der Gesellschaft vor. In vertikalen Machtstrukturen erlangt die Problematik aber eine grössere Dringlichkeit. Die Abhängigkeiten wirken verschärfend. Sich gegen den Chef oder den Vorgesetzten zur Wehr setzen zu müssen ist viel schwieriger. Existenzielle Ängste um den Job und die Rolle im Unternehmen kommen ins Spiel sowie das Problem, beispielsweise nicht zu wissen, an wen man sich wenden kann. Das vergiftet die Situation ungemein.

Der Graf sagt an einer Stelle zu Susanna: Ich liebe dich. Ist es übergriffig, einer Untergebenen zu sagen, dass man in sie verliebt ist?

In der Oper schon. Denn Susanna steht ja unmittelbar vor ihrer Hochzeit mit Figaro. In dieser Situation ist so ein Geständnis völlig inakzeptabel. Mal abgesehen von der Frage, wie ernst es dem Grafen mit dieser «Liebe» ist.

Der Verdacht liegt nahe, dass es ihm nicht ernst ist. Er will vor allem mit Susanna ins Bett. Im gleichen Rezitativ sagt er zu ihr, sie möge doch am Abend in den Garten kommen, er würde sie auch dafür bezahlen.

Das ist Aufforderung zur Prostitution und kein Liebesantrag.

Da wäre also die fristlose Kündigung des Grafen fällig?

Mindestens. Das geht gar nicht.

Gegen einen Grafen im Feudalismus des 18. Jahrhunderts konnte man leider keine Beschwerde einreichen, geschweige denn eine Kündigung erwirken. Die Oper spielt in einer Zeit, in der das ius primae noctis, das Recht der ersten Nacht, noch ein Thema war. Der sich modern gebende Graf hat es eigentlich abgeschafft, möchte es aber bei Susanna noch einmal zur Anwendung bringen.

Die Oper thematisiert ein männliches Besitzdenken aus dem Geist der Leibeigenschaft, das in mancher Hinsicht bis heute nicht überwunden ist, nämlich dass ein Chef glaubt, die Menschen, die ein Arbeitsverhältnis zu ihm eingegangen sind, gehörten ihm. Genau dieses Besitzdenken reproduziert ja der Fall des amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein, der die #MeToo-Lawine ausgelöst hat: Ich bin hier der Big Boss, ich bezahle dich und deshalb musst du mir zur Verfügung stehen, auch sexuell.

Nochmal zu dem «Liebes»-Geständnis: In anderen Fällen kann es ja ernst gemeint sein. Und dann?

Seien wir ehrlich: In der Arbeitswelt kommt es selbstverständlich vor, dass sich Menschen verlieben und sich ihre Liebe gestehen; dass sie sich finden und Beziehungen und Familien gründen. Es gibt auch Paare, die im gleichen Betrieb arbeiten, in der Kunst- und Kulturszene, in der Sie arbeiten, vielleicht noch ein bisschen mehr als anders wo. Es in die Sphäre des Unerlaubten zu verbannen, dass sich Menschen in diesen Kontexten Erotisches sagen, wäre weltfremd. Voraussetzung allerdings ist die Gegenseitigkeit. Und wenn Macht im Spiel ist, kann es schnell schwierig werden. Die oder der Untergebene hat das Gefühl, nicht schroff ablehnend reagieren zu können, wenn der Chef sagt: Ich liebe dich. Die Fälle werden komplizierter, wenn beide zuerst einverstanden waren, dann aber einer vielleicht nicht mehr. Die ganze Geschichte wird aufgerollt, man weiss gar nicht mehr so genau, wie es wirklich war. Ich würde heute jeder und jedem Vorgesetzten empfehlen, keine Beziehung mit Untergebenen zu beginnen. Besser man lässt es, wenn man sich nicht in Teufels Küche begeben will. Man kann nie wissen, ob das, was von der Gegenseite kommt, tatsächlich Gegenliebe für die angetragenen Gefühle ist, oder ob das Machtgefälle doch eine Rolle spielt. Es hat nicht nur bei Psychiaterinnen und Ärzten seine Berechtigung, dass sie auf keinen Fall eine Beziehung mit Patient:innen eingehen dürfen, und dass sie die Therapie abbrechen müssen, um eine erotische Begegnung möglich zu machen, falls das Begehren sehr dringend wird, was ja passieren kann.

Wie oft kommt es heute vor, dass schwere Fälle von toxischer Männlichkeit ungeahndet bleiben?

Ich würde sagen: Zu oft. Sexuelle Belästigung findet ja auch schon auf der verbalen Ebene statt, und dort kommt sie sehr oft gar nicht zur Sprache. Das weiss man aus Studien. Gegen gravierende Vorfälle vorzugehen, trauen sich Betroffene inzwischen öfter. Aber es ist nach wie vor eine grosse, schwere Entscheidung, sich als Betroffene oder Betroffener zu outen. Die Öffentlichkeit kommt dann hinzu, und das macht die Sache folgenreich für alle Beteiligten. In der Arbeitswelt bedeutet das meistens, dass man auch als Opfer nicht mehr in dem Anstellungsverhältnis bleiben kann oder will. Deshalb gibt es einige Fälle, bei denen die Betroffenen zwar zu einer Vertrauensperson gehen, aber danach den Fall nicht weiterziehen.

In Le nozze di Figaro tun sich die Frauen zusammen, um das Problem selbst zu lösen. Sie wollen es dem Grafen mit einer Verkleidungsintrige heimzahlen und den Täter blamieren. Ist das eine gute Strategie?

Das Sich-Wehren beginnt ja oft im Stillen mit einem inneren Aufbegehren: Was will der von mir? Was läuft da? Oder die Frauen fühlen sich einfach unwohl in bestimmten Situationen und sprechen mit einer Kollegin darüber, die wiederum sagt: Bei mir hat er das auch schon versucht. Die wirklich krassen Täter sind oft keine Einzeltäter. Die machen das immer wieder. Und man kann schon sagen, dass heute die öffentliche Skandalisierung zu einem wirksamen Mittel gegen Übergriffe geworden ist. Durch die gesellschaftliche Debatte im Zuge von #MeToo hat die Opferseite einen Hebel in die Hand bekommen.

Männer beginnen, ihr Verhalten zu reflektieren, weil sie Geschichten lesen, die nicht gut für die Männer ausgegangen sind? Harvey Weinstein sitzt im Gefängnis und kommt wahrscheinlich nicht mehr raus.

Ja und das ist auch richtig so. Es gibt aber auch die umgekehrte Bedrohungslage: Es behauptet jemand einen Übergriff, der gar nicht stattgefunden hat. Das sind gefährliche Nebenschauplätze, die als Folgen der Entwicklung entstanden sind. Die Selbstreflexionsbereitschaft der Männer aber steigt. Noch im vergangenen Jahrhundert wurden die Dinge, über die wir reden, als Kavaliersdelikt abgetan.

Wie beim Grafen Almaviva, der hat auch kein Unrechtsbewusstsein.

Natürlich nicht. Wie auch? Man muss da nicht bis in den Feudalismus zurückgehen. Keine Haushälterin und keine Magd, die nach Übergriffen oft noch schwanger wurde, konnte sich vor noch nicht allzu langer Zeit wehren, denn das hätte dazu geführt, dass sie selbst bestraft worden wäre. Zumindest hätte sie ihre Arbeit oder oft auch ihre soziale Stellung verloren.

Le nozze di Figaro spielt an einem tollen Tag, wie es in der Schauspielvorlage bei Beaumarchais heisst, einem Hochzeitstag. Der Graf will eigentlich eine Party für seine Leute schmeissen. Alle sind aufgedreht, gut drauf und bereit, die Grenzen des Anstands und der sozialen Rolle ein bisschen zu übertreten. Das ist das Partyproblem, das es ja auch in der Arbeitswelt unserer Tage gibt, bei Betriebsfeiern oder feuchtfröhlichen privaten Einladungen von Vorgesetzten. Wie gefährlich sind diese Zonen der Ausgelassenheit?

Sie sind gefährlich – aber eben auch schön. Ich fände ein Arbeitsleben, in dem sich das Berufliche und das Private gar nicht mehr mischen dürfen, eine traurige Angelegenheit. Viele von den öffentlich gewordenen Übergriffsgeschichten sind genau bei solchen Gelegenheiten passiert, bei denen auch das Rauschhafte seinen Raum hatte, das viele lieben und als wichtigen Teil eines schönen Lebens betrachten. Für Menschen, die ihren Beruf mit Passion ausüben, und das sind ja nicht wenige, ist das Hedonistische eine wichtige Energiequelle, und das will man mit anderen teilen. Die Grenzen zwischen dem Geschäftlichen und dem Privaten lösen sich auf, auch die Vorgesetzen wollen nicht immer nur Chef sein. Alkohol und Drogen kommen ins Spiel, und es passieren Dinge, von denen man dann am nächsten Tag nicht mehr so genau weiss, ob sie wirklich gut waren. Klar ist das ein gefährliches Feld.

Es gefällt mir, dass Sie als Vertreterin der Opfer von Übergriffen trotzdem das Rauschhafte nicht verdammen.

Aus meiner Berufserfahrung heraus glaube ich grundsätzlich nicht so recht an die Schwarzweiss-Zuschreibungen. Obwohl – ganz klar – Menschen aufgrund von Diskriminierungsmerkmalen wie Geschlecht oder sozialer Herkunft ein deutlich stärkeres Risiko tragen, Opfer zu werden. Wir werden dieses Problem aber nicht nur damit lösen können, dass wir eine strikte Unterscheidung in Täter und Opfer vornehmen. Deshalb finde ich auch die öffentliche Debatte so wichtig. Ich bin schon streng und kompromisslos im Einstehen dafür, dass niemand das Recht hat, über andere zu verfügen. Aber es hilft uns nicht weiter, wenn wir die Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens so stark formalisieren, dass es etwa keine Betriebsfeste und Vermischungen mehr gibt. Trotzdem heisst «Nein» ganz unmissverständlich «Nein».

Das erinnert an den Brief französischer Feministinnen um Catherine Deneuve, den sie vor vier Jahren auf dem Höhepunkt der #MeToo-Debatte in Le Monde veröffentlichten, und sich dagegen aussprachen, jeden Flirt und jede Galanterie als chauvinistische Aggression anzuprangern. Wofür sie heftigste Kritik einstecken mussten. Nehmen Sie eine Verhärtung der Diskussion um angemessenes Verhalten zwischen den Geschlechtern wahr?

Das finde ich eine spannende Diskussion. Es gibt eben auch unterschiedliche kulturelle Zugänge zu diesem Thema. Der französische Feminismus, schon der frühe jenseits von Deneuve und ihren Schauspiel-Kolleginnen, ist ein ganz anderer als der amerikanische, der eher puritanisch geprägt ist und in seinen Forderungen mehr in Richtung Lustfeindlichkeit geht, während die Französinnen immer auch aus einer Position der Stärke der Frauen argumentieren. Frauen können sich selbst wehren und sind nicht nur potenzielle Opfer, die von übergeordneten Instanzen geschützt werden müssen. Sie integrieren die Kraft der Erotik in eine Position der Stärke. Was wir allerdings bei Weinstein, Epstein, Berlusconi und all diesen Geschichten mächtiger Männer erlebt haben, hat mit der Kontroverse um Lust und Lustfeindlichkeit nichts zu tun, sondern nur mit Machtmissbrauch und Erniedrigung.

In der Debatte lautet der Vorwurf von rechter Seite: Der Feminismus und die linke Identitätspolitik mit ihrer Cancel Culture vertreiben alles Schöne aus der Welt. Der umgekehrte Vorwurf lautet: Es passiert zu wenig. Die alten patriarchalischen Strukturen bleiben einfach weiter bestehen. Wie kommen wir aus diesen verhärteten Fronten heraus?

Wir sind in einer Phase, in der wir die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, und allgemeiner zwischen Privilegierten und Benachteiligten, noch stark auf der eher symbolischen Ebene der Political Correctness bearbeiten, aber es gibt Bewegung. Wir rütteln an den zementierten Verhältnissen. Machtpositionen werden in Frage gestellt. Es gibt Bewegung. Ich halte die Verunsicherung beispielsweise für produktiv, wenn Männer nicht mehr wissen, ob sie einer Frau in den Mantel helfen oder ein Kompliment machen dürfen. Denn es bedeutet, dass wir dabei sind, diese Geschlechterverhältnisse neu auszuhandeln. Was ist okay, was nicht? Wenn durch Komplimente immer nur existierende Machtpositionen reinszeniert werden, sind sie ein Problem. Aber ja, natürlich dürfen wir darüber nicht vergessen, die wirklich harten, grossen Themen in unserer Welt anzugehen. Wem gehören die Ressourcen in dieser Welt? Wer besetzt die Machtpositionen? Wer bestimmt, was richtig und falsch ist? Wo ist das Kapital akkumuliert?

Wo ist es akkumuliert?

Zu über 90 Prozent bei Männern.

Inés Mateos ist Expertin, Moderatorin und Dozentin zu gesellschaftlichen Fragen rund um Bildung und Diversität. Sie schult Belegschaften in transkultureller Kompetenz und leitet Projekte zu Vielfalt und Gleichstellung, unter anderem am Opernhaus.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 93, Juni 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Irène Friedli

«Am Ende des Stückes wandte ich mich um und hörte zu meinem Schrecken, dass der Dirigent zu einer neuen Strophe ansetzt, nur: Ich hatte keinen Text mehr!» Weiterlesen bei «Gesichter»

Biografien

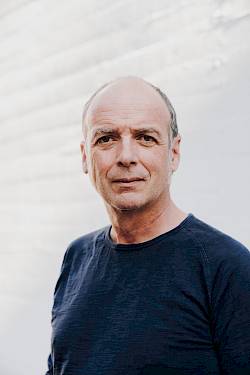

Antonello Manacorda, Musikalische Leitung

Antonello Manacorda

Antonello Manacorda wurde in Turin in eine italienisch-französische Familie hineingeboren. Er absolvierte in seiner Heimatstadt sowie in Amsterdam zunächst ein Violinstudium, war Gründungsmitglied und langjähriger Konzertmeister des von Claudio Abbado ins Leben gerufenen Mahler Chamber Orchestra und studierte schliesslich Dirigieren bei Jorma Panula. Heute ist er in Opernproduktionen an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt ebenso häufig zu erleben wie am Pult führender Sinfonieorchester. Mittelpunkt seines Schaffens ist die Kammerakademie Potsdam, der er seit 2010 als Künstlerischer Leiter vorsteht und mit der er eine Reihe von preisgekrönten Aufnahmen vorgelegt hat. 2015 wurde der Klangkörper für den Zyklus aller Schubert-Sinfonien mit einem Echo Klassik als «Orchester des Jahres» ausgezeichnet; 2022 folgte der Opus Klassik in derselben Kategorie für die Einspielung der letzten Mozart-Sinfonien. Engagements im Konzertbereich führten ihn u.a. zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, zum Orchestra dell’Accademia Nazionale die Santa Cecilia, zu den Berliner Philharmonikern, zur Sächsischen Staatskapelle Dresden, zum Gewandhausorchester Leipzig und zum SWR Symphonieorchester. Jüngst feierte er mit seinen Debüts an der Metropolitan Opera in New York (Le nozze di Figaro) und an der Semperoper Dresden (Der Freischütz) sowie mit Neuproduktionen des Freischütz an der Bayerischen Staatsoper, Carmen am Royal Opera House, Covent Garden und Il trovatore an der Staatsoper Stuttgart grosse Erfolge.

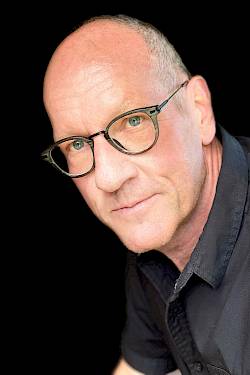

Jan Philipp Gloger, Inszenierung

Jan Philipp Gloger

Jan Philipp Gloger studierte Angewandte Theaterwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Giessen und Regie an der Zürcher Hochschule der Künste. Ab 2007 war er als freischaffender Schauspielregisseur tätig, u. a. am Bayerischen Staatsschauspiel München, an der Schaubühne und am Deutschen Theater Berlin, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg sowie am Staatsschauspiel Dresden. Er zeigte Inszenierungen bei der Ruhrtriennale und beim Heidelberger Stückemarkt und erhielt den Regiepreis der Bayerischen Theatertage. 2011 bis 2013 war er Leitender Regisseur am Staatstheater Mainz. 2010 inszenierte er mit Le nozze di Figaro am Theater Augsburg seine erste Oper. Auf Alcina an der Semperoper Dresden folgten 2012 Der fliegende Holländer bei den Bayreuther Festspielen, 2013 Idomeneo an der Oper Frankfurt und Gounods Faust in Zürich sowie 2014 Simon Boccanegra an der Semperoper Dresden. In den vergangenen Jahren inszenierte er u.a. Così fan tutte am Royal Opera House London und Faust am Kongelige Theater Kopenhagen. 2018 wurde Jan Philipp Gloger Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg und hat dort zuletzt La Cenerentola inszeniert. Seine Inszenierungen wurden ausgezeichnet mit dem Publikumspreis der Mülheimer Theatertage, dem Regiepreis der Bayerischen Theatertage, dem Nachspielpreis beim Heidelberger Stückmarkt und mit einer Nominierung für den Londoner Olivier-Award. In Zürich inszenierte er zuletzt La verità in cimento, Il turco in Italia und Die Csárdásfürstin. Ab der Spielzeit 2025/26 wird er die Intendanz am Volkstheater Wien übernehmen.

Ben Baur, Bühnenbild

Ben Baur

Ben Baur stammt aus dem südhessischen Reinheim und studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee. Seine Arbeiten als Bühnen- und Kostümbildner sind an wichtigen Theatern und Opernhäusern Europas zu sehen: u.a. am Maxim Gorki Theater und Deutschen Theater in Berlin, am Volkstheater München, am Staatstheater Karlsruhe und Staatstheater Saarbrücken, an den Schauspielhäusern in Bochum, Zürich und Frankfurt, am Aalto-Musiktheater Essen, an der Staatsoper Stuttgart, am Opernhaus Zürich, an der Welsh National Opera Cardiff, an der Opéra national de Lorraine in Nancy und der Opéra royal du Château de Versailles, an der Niederländischen Oper Amsterdam, der Staatsoper Hamburg, am Royal Opera House Covent Garden und am Burgtheater Wien. Mit Jetske Mijnssen und Jan Philipp Gloger verbindet ihn eine enge Zusammenarbeit. Ben Baur gab 2014 sein Regiedebüt am Staatstheater Saarbrücken mit Lucia di Lammermoor, wo er anschliessend La traviata und Katja Kabanova inszenierte. Zu seinen Arbeiten als Regisseur gehören u.a. Hugo von Hofmannsthals Elektra am Deutschen Theater Göttingen, Roméo et Juliette und Il trovatore an der Oper Graz, Don Giovanni und Dialogues des Carmélites am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, Il pirata und Faust am Theater St. Gallen, La bohème und Alcina am Staatstheater Braunschweig, sowie August Ennas Kleopatra an der Danish National Opera.

Karin Jud, Kostüme

Karin Jud

Karin Jud, geboren in Zürich, studierte von 2000 bis 2004 Modedesign an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Im Anschluss war sie bis 2007 als Kostümassistentin am Schauspielhaus und am Opernhaus Zürich tätig und arbeitete mit Regisseur:innen wie Jan Bosse, Barbara Frey, Jürgen Gosch, Rudi Häusermann, Leiser/Caurier und Jürgen Flimm zusammen. Kostümbilder entwarf sie am Schauspielhaus Zürich unter anderem für Inszenierungen von David Unseld, Luise Helle, Schorsch Kamerun und Matthias Hartmann. Seit 2007 wirkt sie als freie Kostümbildnerin u.a. am Theater Augsburg, am Bayerischen Staatsschauspiel München, am Schauspiel Hannover, am Schauspielhaus Graz, am Staatstheater Mainz, am Volkstheater Wien, an der Semperoper Dresden, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und an der Schaubühne Berlin. In Hamburg entstand die Uraufführung von Das Ding von Philipp Löhle in der Regie von Jan Philipp Gloger, welche bei den Mülheimer Theatertagen 2012 den Publikumspreis gewann. Sie arbeitet mit Regisseur:innen wie Ingo Berk, Jan Stephan Schmieding und Barbara-David Brüesch. In letzter Zeit entstanden in Zusammenarbeit mit Jan Philipp Gloger Idomeneo an der Oper Frankfurt, Die Csárdásfürstin, Le nozze di Figaro und Il turco in Italia am Opernhaus Zürich, Faust an der Royal Danish Opera und Così fan tutte am Royal Opera House in London.

Martin Gebhardt, Lichtgestaltung

Martin Gebhardt

Martin Gebhardt war Lichtgestalter und Beleuchtungsmeister bei John Neumeiers Hamburg Ballett. Ab 2002 arbeitete er mit Heinz Spoerli und dem Ballett Zürich zusammen. Ballettproduktionen der beiden Compagnien führten ihn an renommierte Theater in Europa, Asien und Amerika. Am Opernhaus Zürich schuf er das Lichtdesign für Inszenierungen von Jürgen Flimm, David Alden, Jan Philipp Gloger, Grischa Asagaroff, Matthias Hartmann, David Pountney, Moshe Leiser/Patrice Caurier, Damiano Michieletto und Achim Freyer. Bei den Salzburger Festspielen kreierte er die Lichtgestaltung für La bohème und eine Neufassung von Spoerlis Der Tod und das Mädchen. Seit der Spielzeit 2012/13 ist Martin Gebhardt Leiter des Beleuchtungswesens am Opernhaus Zürich. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn heute mit dem Choreografen Christian Spuck (u.a. Winterreise, Nussknacker und Mausekönig, Messa da Requiem, Anna Karenina, Woyzeck, Der Sandmann, Leonce und Lena, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern). Er war ausserdem Lichtdesigner für die Choreografen Edward Clug (u.a. Strings, Le Sacre du printemps und Faust in Zürich), Alexei Ratmansky, Wayne McGregor, Marco Goecke, und Douglas Lee. Mit Christoph Marthaler und Anna Viebrock arbeitete er beim Händel-Abend Sale und Rossinis Il viaggio a Reims in Zürich sowie bei Lulu an der Hamburgischen Staatsoper zusammen und mit Jossi Wieler und Sergio Morabito an der Oper Genf für Les Huguenots. 2023 gestaltete er das Licht für Spucks Ballett Bovary beim Staatsballett Berlin und 2024 Rossinis Tancredi an den Bregenzer Festspielen. Ausserdem war er Lichtdesigner bei Atonement von Cathy Marston am Opernhaus Zürich.

Tieni Burkhalter, Video

Tieni Burkhalter

Tieni Burkhalter studierte Bildende Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), wo er sich auf Video und Videoinstallation spezialisierte. Nachdem seine Werke vorwiegend in Galerien und an Experimentalfilmfestivals gezeigt wurden, arbeitet er seit 2009 für die Bühne. Als Videoproduzent ist er eng mit dem Opernhaus Zürich verbunden. Seine Bühnenarbeit führte ihn ausserdem zu Theatern in Berlin, Hamburg, Paris, Moskau, Oslo und Savonlinna. Am Opernhaus Zürich arbeitete er mit Andreas Homoki (Der fliegende Holländer, Das Land des Lächelns, Das Rheingold, Siegfried und Die Walküre), Evgeny Titov (Lessons in Love and Violence und L’Orfeo), Jan Philipp Gloger (Die Csárdásfürstin und Le nozze di Figaro), Adele Thomas (Il trovatore), Rainer Holzapfel (Die Odyssee), Nina Russi (Coraline) und Kai Anne Schuhmacher (Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer). Für das Ballett Zürich produzierte er Videos für Christian Spuck (Anna Karenina und Das Mädchen mit den Schwefelhölzern), Marcos Morau (Nachtträume), Edward Clug (Faust) und Douglas Lee (A-Life). Er war ferner am Opernfestival Savonlinna mit Philipp Himmelmann für Aida tätig, in Berlin mit Christian Spuck für Madame Bovary und wirkt seit vielen Jahren in Dmitri Tcherniakovs Inszenierungen mit: Pelléas et Mélisande und Die Sache Makropulos am Opernhaus Zürich, Senza Sangue/Herzog Blaubarts Burg, Elektra und Salome an der Staatsoper Hamburg, La Fille de Neige und Les Troyens an der Opéra National de Paris und Tristan und Isolde an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.

Ernst Raffelsberger, Choreinstudierung

Ernst Raffelsberger

Ernst Raffelsberger stammt aus Gmunden, Oberösterreich. Er studierte Musikpädagogik und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien (Chorleitung bei Prof. Erwin Ortner) und anschliessend Chordirigieren am Salzburger Mozarteum bei Prof. Walter Hagen-Groll. Von 1983 bis 1986 war er Kapellmeister der Wiener Sängerknaben. In dieser Zeit leitete er das Ensemble in Wien und auf Tourneen durch Europa, Südafrika, Kanada und die USA. Ab 1986 war Ernst Raffelsberger Chordirektor und Kapellmeister am Landestheater Salzburg (Mitwirkung bei der Salzburger Mozartwoche und den Salzburger Festspielen). 1989 wurde er von Donald Runnicles als Chordirektor und Kapellmeister an das Theater in Freiburg/Breisgau berufen. Seit Herbst 1993 ist Ernst Raffelsberger am Opernhaus Zürich als Chordirektor engagiert. Hier hat er inzwischen über 100 Premieren betreut und mit vielen namhaften Dirigenten wie Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi, Vladimir Fedoseyev, Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta und Franz Welser-Möst zusammengearbeitet. Gastspiele mit dem Opernhaus Zürich führten ihn nach Wien, London, Paris und Tokio. Zahlreiche CD- und DVD-Aufnahmen dokumentieren diese Arbeit. Im Sommer 2012 begann zusätzlich seine Tätigkeit als Chordirektor der Salzburger Festspiele. Er ist dort für die Produktionen der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor verantwortlich. In seiner ersten Festspielsaison kam es u. a. zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Riccardo Muti und Sir Simon Rattle.

Claus Spahn, Dramaturgie

Claus Spahn

Claus Spahn ist seit 2012 Chefdramaturg am Opernhaus Zürich. In dieser Funktion ist er massgeblich an der Spielplangestaltung des Hauses beteiligt. Er ist als Produktionsdramaturg tätig und verantwortet die zentralen Publikationen des Opernhauses wie Programmbücher, das monatliche Magazin MAG, Podcasts und Werkeinführungen. Sein Interesse gilt vor allem der modernen und zeitgenössischen Musik, dem Opernrepertoire des Barock und der Entwicklung neuer musiktheatralischer Konzepte. Er hat am Opernhaus Zürich Musiktheaterprojekte von Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, George Benjamin, Roman Haubenstock-Ramati und Uraufführungen von Heinz Holliger, Christian Jost und Stefan Wirth betreut Als Produktionsdramaturg hat er für die Regisseure Sebastian Baumgarten, Herbert Fritsch, Jan Philipp Gloger, Tatjana Gürbaca, Andreas Homoki, Barrie Kosky, Nadja Loschky, David Marton und Evgeni Titov gearbeitet. Eine enge künstlerische Partnerschaft verbindet ihn ausserdem mit dem Choreografen und ehemaligen Direktor des Balletts Zürich, Christian Spuck. Für Christian Spuck war er in Zürich stückentwickelnd an den Produktionen Anna Karenina, Nussknacker und Mausekönig und Monteverdi beteiligt und hat Libretti für die Ballette Orlando nach Virginia Woolf (Uraufführung 2021 am Moskauer Bolshoi-Ballett) und Bovary nach Gustave Flaubert (Uraufführung 2023 am Berliner Staatsballett) geschrieben. Ausserdem ist er Librettist der Kammeroper Der Traum von Dir des Schweizer Komponisten Xavier Dayer, die 2017 am Opernhaus Zürich uraufgeführt wurde.

Bevor er ans Opernhaus Zürich wechselte, war Claus Spahn 14 Jahre lang Feuilletonredakteur bei der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT und dort verantwortlich für das Fachressort Musik. Von 1990-1997 war er als freier Musikjournalist vor allem für die Süddeutsche Zeitung und den Bayerischen Rundfunk tätig. In seiner Funktion als Journalist hat er die Entwicklungen des internationalen Kultur-, Musik- und Opernbetriebs über Jahrzehnte hinweg beobachtet und kommentiert, war Radio-Moderator, Juror bei Internationalen Musikwettbewerben und Workshopleiter für kulturjournalistisches Schreiben. Claus Spahn ist in Deutschland geboren, hat in Freiburg im Breisgau klassische Gitarre studiert und eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München absolviert.

Andrè Schuen, Il Conte di Almaviva

Andrè Schuen

Andrè Schuen stammt aus Südtirol. Ursprünglich ein leidenschaftlicher Cellist, entschied er sich später für ein Gesangsstudium am renommierten Mozarteum Salzburg bei Prof. Horiana Brănișteanu und Prof. Wolfgang Holzmair. Nach seinem Studium verbrachte er die ersten Jahre als Ensemblemitglied an der Oper Graz. Im Opernbereich ist der Bariton heute an führenden Häusern wie der Bayerischen und der Wiener Staatsoper, dem Royal Opera House, Covent Garden oder dem Teatro Real Madrid gefragt und wurde zu Festivals in Aix-en-Provence, Luzern und Salzburg eingeladen. Vergangene Highlights auf der Konzertbühne waren Auftritte mit den Berliner Philharmonikern unter Simon Rattle, beim WDR Sinfonieorchester unter Jukka-Pekka Saraste oder beim Leipziger Gewandhaus unter Andris Nelsons. Jüngst gab er mit Brahms‘ Deutschem Requiem sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall. Liederabende führten den Sänger bisher u.a. in den Wiener Musikverein, die Wigmore Hall London, das Concertgebouw Amsterdam und das Teatro della Zarzuela in Madrid sowie zur Schubertiade Schwarzenberg und zum Rheingau Musik Festival. Seit 2021 ist Andrè Schuen Exclusive Recording Artist der Deutschen Grammophon. Nach Schuberts Schöner Müllerin erschien 2022 die Aufnahme Schwanengesang, die ihm einen Opus Klassik einbrachte. Aktuell singt Andrè Schuen die Titelrolle in Le Nozze di Figaro an der Wiener Staatsoper und am Festival d’Aix-en-Provence, Guglielmo (Così fan tutte) bei den Salzburger Festspielen sowie seine Debüts als Heerufer (Lohengrin) an der Bayerischen Staatsoper und Wolfram (Tannhäuser) bei der Staatsoper Unter den Linden.

Elbenita Kajtazi, La Contessa di Almaviva

Elbenita Kajtazi

Die Sopranistin Elbenita Kajtazi stammt aus dem Kosovo. Sie studierte an der Musikhochschule in Mitrovica und der Universität von Prishtina und ist Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe. So gewann sie 2014 den ersten Preis beim Wettbewerb Spiros Argiris des Sarzana Opera Festival in Italien und 2015 den ersten Preis bei der Riccardo Zandonai Vocal Competition. Von 2014 bis 2016 sang sie an der Deutschen Oper Berlin Partien wie Frasquita (Carmen), Gianetta (L’elisir d’amore), Papagena (Die Zauberflöte), Annina (La traviata), Hirt (Tannhäuser) und Sandmännchen/Taumännchen (Hänsel und Gretel). Ab 2016/17 war sie Ensemblemitglied am Aalto-Theater in Essen und seit der Spielzeit 2018/19 gehört sie dem Ensemble der Staatsoper Hamburg an. Zu ihrem Repertoire gehören seither u.a. Pamina (Die Zauberflöte), Gretel (Hänsel und Gretel), Musetta (La bohème), Liù (Turandot), Violetta (La traviata), Adele (Die Fledermaus), Nannetta (Falstaff), Manon, Micaëla (Carmen), Susanna und Contessa (Le nozze di Figaro) und Marzelline (Fidelio). Sie arbeitete mit Dirigenten wie u.a. Tomáš Netopil, Friedrich Haider, Riccardo Minasi, Donald Runnicles, Kent Nagano und Nicholas Carter. Im Konzertbereich sang sie u.a. Beethovens 9. Sinfonie an der Elbphilharmonie und der Laeishalle Hamburg, Konzerte von Mozart, Beethoven und Haydn in Begleitung des Mozarteum Orchestra Salzburg und Scènes de la vie de bohème am Grand Théâtre de Genève. In der aktuellen Spielzeit wird sie als Antonia (Les contes d’Hoffmann) und Nannetta an der Staatsoper Hamburg, als Liù an der Semperoper Dresden und als Mimì (La bohème) an der Wiener Staatsoper zu erleben sein.

Olga Bezsmertna, La Contessa di Almaviva

Olga Bezsmertna

Olga Bezsmertna absolvierte ihr Studium an der Kiev National Academy of Music in der Ukraine im Jahr 2010. Bereits 2011 hatte sie den Wettbewerb «Neue Stimmen» der Bertelsmann Stiftung unter dem Juryvorsitz von Dominique Meyer einstimmig gewonnen. Seit 2012 ist sie Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, an der sie mit einem Aufsehen erregenden Hausdebüt als Dame in Hindemiths Cardillac unter der Leitung von Franz Welser-Möst auf sich aufmerksam machte. Ebenfalls an der Staatsoper war sie u.a. als Contessa (Le nozze di Figaro) unter Jérémie Rhorer und Adam Fischer, als Rusalka, als Fiordiligi (Così fan tutte), als Donna Elvira (Don Giovanni) und Pamina (Die Zauberflöte), als Liù (Turandot) sowie als Mimì in La bohème zu erleben. 2015 gab sie ihr Debüt an den Salzburger Festspielen als Marzelline in der Neuproduktion des Fidelio (Regie: Claus Guth, Dirigent: Franz Welser-Möst) neben Jonas Kaufmann und Adrienne Pieczonka. Ebenfalls 2015 war sie als Europa (Die Liebe der Danae) bei den Salzburger Festspielen zu Gast. Zu ihren vergangenen Engagements gehören u.a. Contessa und Rusalka an der Mailänder Scala, Herzogin von Parma in Ferruccio Busonis Doktor Faust am Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sowie Rusalka an der Wiener Staatsoper. In der Spielzeit 2024/25 ist sie u.a. als Freia (Das Rheingold) und Ortlinde (Die Walküre) an der Mailänder Scala sowie als Sifare in einer konzertanten Aufführung von Mitridate unter Christophe Rousset in Mailand und am Théâtre des Champs-Élysées zu erleben sein.

Andrew Moore, Figaro

Andrew Moore

Andrew Moore, Bass-Bariton, stammt aus New Jersey. Er studierte an der Rutgers University und am Curtis Institute of Music in Philadelphia. Er war 2017 Finalist beim New Jersey State Opera Alfredo Silipigni Wettbewerb und sang im gleichen Jahr mit den New Jersey Chamber Singers die Baritonpartie im Requiem von Fauré. 2018 nahm er am Merola Opera Program in San Francisco teil, wo er u.a. beim Schwabacher Summer Concert und in The Rake’s Progress sang. 2019 war er Teilnehmer der Metropolitan Opera National Council Auditions und erreichte das New England Region Finale, wo er mit dem Susan Eastman Encouragement Award ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr sang er an der Santa Fe Opera in den Produktionen La Bohème, Così fan tutte und Jenůfa. Weitere Auftritte hatte er als Vicar (Albert Herring), Fiorello (Il barbiere di Siviglia), Talpa (Il tabarro), Figaro (Le nozze di Figaro), Guglielmo (Così fan tutte), Rocco (Fidelio), L’Arbre (L’Enfant et les sortilèges) und Adonis (Venus und Adonis). Von 2020 bis 2022 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios und sang hier u.a. Mamma Agata in Viva la mamma, Gouverneur (Le Comte Ory), Masetto in Don Giovanni sowie die Titelpartie in Die Odyssee. Seit der Spielzeit 2022/23 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich. In der Spielzeit 2024/25 ist er als Paolo Albiani (Simon Boccanegra), Max (In 80 Tagen um die Welt), Don Fernando (Fidelio), Paqui / Vertreter (Das grosse Feuer) und Marullo (Rigoletto) in Zürich zu erleben.

Nikola Hillebrand, Susanna

Nikola Hillebrand

Nikola Hillebrand studierte in München. Nach ihrem Studium wurde sie ans Nationaltheater Mannheim engagiert und sang dort u.a. Sophie (Der Rosenkavalier), Despina (Così fan tutte), Gilda (Rigoletto), Norina (Don Pasquale) und Königin der Nacht (Die Zauberflöte). Bis 2024 gehörte sie dem Ensemble der Semperoper Dresden an, wo sie u.a. Pamina (Die Zauberflöte), Susanna (Nozze di Figaro), Musetta (La Bohème), Zdenka (Arabella), Sophie (Der Rosenkavalier) und Ännchen (Der Freischütz) sang. Gastengagements führten sie bereits an die Bayerische Staatsoper in München, an das Glyndebourne Festival und die Salzburger Festspiele, den Wiener Musikverein, die Mozartwoche Salzburg, das Wiener Konzerthaus, die Kölner und Pariser Philharmonie sowie die Hamburger Laeizhalle und das Musikfest Bremen. Sie arbeitete mit Dirigenten wie Adam Fischer, Fabien Gabel, Stephan Gottfried, Roberto González-Monjas, Manfred Honeck, René Jacobs und Vaclav Luks. Nikola Hillebrand ist zudem eine passionierte Liedsängerin. 2019 gewann sie den internationalen Wettbewerb Das Lied in Heidelberg. Ihre Liederabende führten sie u.a. an Festivals in Heidelberg, Aix-en-Provence, Leeds und Schleswig-Holstein, an der Londoner Wigmore Hall und der Essener Philharmonie. Jüngst debütierte sie als Kunigunde (Candide) am Theater an der Wien und als Agathe in einer Neuprodukion des Freischütz bei den Bregenzer Festspielen. In Zürich war sie zuletzt als Zdenka in Strauss’ Arabella zu erleben.

Kady Evanyshyn, Cherubino

Kady Evanyshyn

Die kanadische Mezzosopranistin Kady Evanyshyn ist seit der Spielzeit 2022/23 Ensemblemitglied an der Staatsoper Hamburg. Geboren in Winnipeg, Manitoba, erwarb sie ihren Bachelor und Master of Music an der Juilliard School in New York City, wo sie bei Edith Wiens studierte. Während ihrer Zeit an der Julliard School wurde sie mit dem John Erskine Preis und dem Novick Career Advancement Grant ausgezeichnet. Bis 2022 war sie Mitglied des Opernstudios an der Staatsoper Hamburg. Im Sommer 2022 gab sie ihr Rollendebüt als Hänsel in Humperdincks Hänsel und Gretel beim Verbier Festival im Rahmen des Atelier Lyrique sowie ihr Debüt bei den Bregenzer Festspielen in Haydns Theresienmesse. 2023 kehrte sie als Charlotte (Werther) zu den Bregenzer Festspielen zurück. An der Staatsoper Hamburg war sie als Fjodor (Boris Godunow), Siébel (Faust), Hänsel, Tisbe (La Cenerentola), Alisa (Lucia di Lammermoor), Rosette (Manon), Zweite Dame (Die Zauberflöte), Zweite Magd (Elektra), Flora Bervoix (La traviata) und Agnes in Samuel Penderbaynes Unser kleines Scheisskaff – Fucking Åmål zu hören. Die jetzige Spielzeit markiert sowohl ihr Rollendebut als Cherubino in Le nozze di Figaro als auch ihr erster Auftritt am Opernhaus Zürich.

Irène Friedli, Marcellina

Irène Friedli

Irène Friedli ist in Räuchlisberg, Schweiz, aufgewachsen und schloss an der Musik-Akademie Basel mit dem Solistendiplom ab. Die Altistin ergänzte ihre Studien in der Interpretationsklasse von Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin, nahm an Meisterkursen von Brigitte Fassbaender teil und bildete sich bei Helen Keller weiter. Sie gewann zahlreiche Preise bei internationalen Liedwettbewerben. Seit 1994/95 ist sie Ensemblemitglied des Opernhauses Zürich, wo sie u.a. als Suzuki, 2. und 3. Dame (Die Zauberflöte), Mercédès, Titelheldin in Ravels L’Enfant et les sortilèges, Elsbeth in Schlafes Bruder (UA), Lily in Harley (UA), Tisbe (La Cenerentola), Annina und Flora (La traviata), Flosshilde (Rheingold, Götterdämmerung), Polina, Hänsel, Emilia (Otello) und Lucia (Cavalleria rusticana) zu hören war. 2012 gastierte Irène Friedli an der Opéra Bastille in Paris. Am Opernhaus Zürich war sie u.a. als Olga in Peter Eötvös’ Drei Schwestern, als Marthe in Gounods Faust, als Margret (Wozzeck), als Lovis in Ronja Räubertochter von Jörn Arnecke, als 6. Blumenmädchen und Stimme aus der Höhe in Parsifal, als Gertrud/Knusperhexe in Hänsel und Gretel, als Clotilde in Norma, als Mutter/Andermutter in Coraline, als Kartenaufschlägerin in Arabella und als Amme in Boris Godunow zu hören. In der Uraufführung der Familienoper Odyssee sang sie Eurykleia/Mutter und in Girl with a Pearl Earring Tanneke. Zuletzt trat sie hier u. a. als Herzkönigin in Alice im Wunderland, als Annina in La traviata, als Filippyevna in Jewgeni Onegin, als Tisbe in La Cenerentola, als Miss Bentson in Lakmé sowie als Marcellina in Le nozze di Figaro auf.

Jens-Erik Aasbø, Bartolo

Jens-Erik Aasbø

Der norwegische Bass Jens-Erik Aasbø schloss 2011 sein Studium an der Osloer Opernakademie ab und ist seitdem Mitglied des Solistenensembles am Opernhaus Oslo. Dort war er u.a. als Padre Guardiano (La forza del destino), Bonze (Madama Butterfly), Dottore Grenvil (La traviata), Sarastro (Die Zauberflöte), Gremin (Eugen Onegin), Il Commendatore und Masetto (Don Giovanni), Basilio (Il barbiere di Siviglia), Erster Nazarener (Salome), Zuniga (Carmen), Rocco (Fidelio), Raimondo Bidebent (Lucia di Lammermoor), Cesare Angelotti (Tosca), Lieutenant Ratcliffe (Billy Budd), Bartolo (Le nozze di Figaro), Sparafucile (Rigoletto) und Hunding (Die Walküre) zu erleben. Sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen gab der Sänger im Sommer 2022 als Fasolt (Das Rheingold), Reinmar von Zweter (Tannhäuser) und als Vierter Edler (Lohengrin). Im Jahr darauf kehrte er als Fasolt und als Reinmar von Zweter nach Bayreuth zurück und war ausserdem als Zweiter Gralsritter in der Neuproduktion von Parsifal zu sehen – diese drei Partien singt er bei den Bayreuther Festspielen 2024 erneut. Als Konzertsänger übernahm Jens-Erik Aasbø das Solo in Mozarts Requiem in zahlreichen Konzerten und interpretierte ausserdem Werke wie Dvořáks Stabat Mater, Verdis Messa di Requiem und das Requiem in B-Dur von Michael Haydn sowie die Partie des Jesus in den Johannespassionen von Bach und Arvo Pärt. Zu seinen jüngsten Engagements gehören Daland (Der fliegende Holländer) beim Spring Festival in Tokio und zuvor an der Opera på Skäret in Schweden, Der Wassermann (Rusalka) an der Komischen Oper Berlin sowie Fasolt und Il Commendatore am Theatro Municipal de São Paulo.

Christopher Willoughby, Basilio

Christopher Willoughby

Christopher Willoughby, Tenor, studierte an der Royal Holloway, University of London und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er war Finalist bei der Marilyn Horne Song Competition 2022 und zählt zu den Gewinnern der Charles Wood International Song Competition 2021. Im Rahmen des Atelier Lyrique beim Verbier Festival sang er 2023 Tom Rakewell in Strawinskys The Rake's Progress sowie den Narren in Bergs Wozzeck. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich.

Martin Zysset, Don Curzio

Martin Zysset

Martin Zysset ist in Solothurn geboren und aufgewachsen. Er liess sich im Fach Klarinette ausbilden und absolvierte gleichzeitig ein Gesangsstudium, das er mit Meisterklassen bei Ernst Haefliger und Edith Mathis abrundete. 1990/91 war er Mitglied des IOS und im gleichen Jahr Stipendiat des Migros-Genossenschaftsbundes sowie Preisträger des Pro Arte Lyrica-Wettbewerbs in Lausanne. Seit 1992 ist er ständiger Gast der Sommerspiele in Selzach. Am Opernhaus Zürich ist er seit 1991/92 engagiert. Hier konnte er sich ein breites Repertoire von buffonesken wie dramatischen Rollen erarbeiten, u. a. Pedrillo, Monostatos, Spoletta, Incredibile (Andrea Chénier), Jaquino, Kudrjasch (Katja Kabanowa), Cassio, Peppe, Alfred (Die Fledermaus), Spalanzani, Tamino, Tybalt, Dancaïro, Arturo, Knusperhexe, Brighella sowie die männliche Hauptrolle in Udo Zimmermanns Weisse Rose. Mit grossem Erfolg verkörperte er die Titelrolle Simplicius in der wiederentdeckten Operette von Johann Strauss, die auch auf CD und DVD veröffentlicht wurde. Gastspiele führten ihn durch ganz Europa, nach Shanghai sowie mit der Zauberflöte, Le nozze di Figaro, Fidelio und Tannhäuser (Walter) nach San Diego. Für den Bayerischen Rundfunk hat er die Lehár-Operette Paganini aufgenommen. Am Opernhaus Zürich sang er zuletzt u. a. Don Basilio (Le nozze di Figaro), Tschekalinski (Pique Dame), Triquet (Jewgeni Onegin), den Obereunuchen (Land des Lächelns), Goro (Madama Butterfly), Spoletta (Tosca), Dormont (La scala di seta), den weissen Minister (Le Grand Macabre), den Teufel/Erzähler (Die Geschichte vom Soldaten), den Dritten Juden (Salome), Schmidt (Werther) und Feri (Die Csárdásfürstin).

Marie Lombard, Barbarina

Marie Lombard

Marie Lombard, Sopran, studierte am Pariser Konservatorium sowie in Rennes bei Stéphanie d’Oustrac und absolvierte Meisterkurse u.a. bei Anne Sofie von Otter, Stéphane Degout, Inva Mula, Sylvie Valayre und Mariella Devia. Sie war Gewinnerin des «Prix Jeune Espoir» beim Ersten Internationalen Wettbewerb für junge Nachwuchssänger*innen der Grand Opéra d’Avignon sowie des Internationalen Gesangswettbewerbs «Corsica lirica» und des Akademiepreises der Internationalen Sächsischen Sängerakademie. Bei der Marmande International Singing Competition erreichte sie den dritten Rang. 2023 war sie Halbfinalistin der Queen Elisabeth Competition in Brüssel. Bisher sang sie Rollen wie Inès (La favorite) an der Opéra National de Bordeaux, Belinda (Dido und Aeneas) an der Opéra de Rennes sowie in Bordeaux, Eurydice (Orfeo ed Euridice) am Théâtre des Étoiles in Paris, Adèle (Die Fledermaus) in einer Produktion des Pariser Konservatoriums und der Philharmonie de Paris, Coraline (Adolphe Adams Le toréador) an der Opéra de Rennes sowie Erste Dame (Die Zauberflöte) an der Opéra d’Angers-Nantes. Die Spielzeit 2024/25 führt sie als Najade/Ninfa (Ariadne auf Naxos) in das Auditorio de Tenerife sowie als Mitglied an Cecilia Bartolis Akademie an der Opéra de Monaco. Sie ist Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich.

Ruben Drole, Antonio

Ruben Drole

Ruben Drole, Bassbariton, stammt aus Winterthur und studierte an der Musikhochschule Zürich. 2004 wurde er ins IOS und 2005 ins Ensemble des Opernhauses Zürich aufgenommen, wo er u.a. als Lucio Cinna (J.C. Bachs Lucio Silla), Haly (L’italiana in Algeri), Argante (Rinaldo), Wurm (Luisa Miller) und als Papageno in der von Nikolaus Harnoncourt geleiteten Zauberflöte zu erleben war. Als Papageno hat er 2015 auch sein Debüt an der Semperoper Dresden gegeben. Weitere Projekte mit Harnoncourt waren u.a. Kezal (Die verkaufte Braut) und Haydns Schöpfung bei der Styriarte Graz, Beethovens Christus am Ölberg in Wien und Luzern, eine Japan-Tournee (Mozarts Requiem und Händels Messiah) sowie Leporello (Don Giovanni) am Theater an der Wien. Im Zürcher Zyklus der Mozart/Da Ponte-Opern von Sven-Eric Bechtolf und Franz Welser-Möst wirkte er als Guglielmo (Così fan tutte), Figaro (Le nozze di Figaro) und Leporello mit. Dieselben Partien interpretierte er unter Welser-Möst auch mit dem Cleveland Orchestra. Bei den Salzburger Festspielen 2012 sang er den Achilla (Giulio Cesare) und trat dort 2013 in Haydns Il ritorno di Tobia und in Walter Braunfels’ Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna auf. In Zürich sang er u.a. Papageno (Die Zauberflöte), Alaskawolfjoe (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny), Soldat (Die Geschichte vom Soldaten), Odysseus (Die Odyssee), Antonio (Le nozze di Figaro) sowie Herzogin/Raupe in Alice im Wunderland. Ausserdem war er jüngst in Amerika und im Ballettabend Nachtträume zu erleben.

Enrico Maria Cacciari, Continuo Hammerklavier

Enrico Maria Cacciari

Enrico Maria Cacciari studierte Klavier an den Konservatorien von Bologna und Milano sowie Kammermusik in Fiesole bei Dario De Rosa und Maureen Jones. Als Pianist, Cembalist und Organist ist er in zahlreichen Kammermusikformationen und Orchestern aufgetreten, darunter das Mahler Chamber Orchestra, das Orchestra Mozart und das Lucerne Festival Orchestra. 1997 wurde er am Teatro alla Scala in Mailand als Korrepetitor engagiert, seit 2000 ist er in derselben Funktion am Opernhaus Zürich tätig. Als Gast arbeitete er an so renommierten musikalischen Institutionen wie dem Rossini Festival Pesaro, dem Festspielhaus Baden-Baden, dem Teatro Real Madrid, dem Edinburgh Festival, dem Cleveland Orchestra, den Salzburger Festspielen und dem Lucerne Festival. Dabei arbeitete er mit Dirigenten wie Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Christoph Eschenbach, Daniele Gatti, Daniel Harding, Franz Welser-Möst, Nello Santi und Marcello Viotti zusammen. Rezitals gab er mit Sängerinnen und Sängern wie Elena Moşuc, Barbara Frittoli, Javier Camarena, Massimo Cavalletti, Carlo Colombara und José Cura.

Claudius Herrmann, Continuo Solocello

Claudius Herrmann

Claudius Herrmann wurde 1967 in Mannheim geboren und erhielt seine musikalische Ausbildung bei Hans Adomeit in Mannheim und an der Musikhochschule Lübeck bei David Geringas.

Seit 1992 ist er Solocellist in der Philharmonia Zürich und arbeitete dort mit Dirigenten wie Nikolaus Harnoncourt, Georg Solti, Christoph von Dohnányi, Riccardo Chailly, Bernhard Haitink und Franz Welser-Möst.

2013 wurde er als Solocellist zu den Bayreuther Festpielen eingeladen.

Claudius Herrmann ist seit 2009 Cellist des Gringolts Quartetts, mit dem er mehrere Preise, u.a. den ECHO Klassik Preis gewann. Vorher war er 15 Jahre lang Mitglied des Amati Quartetts Zürich, mit dem er in den wichtigsten Konzertsälen wie der Carnegie Hall, dem Concertgebouw, der Wigmore Hall, dem Theatre Champs Elysées, dem Wiener Musikverein und der Berliner Philharmonie aufgetreten ist.

Als Solist war er u.a. mit den Hamburger Symphonikern, den Stuttgarter Philharmonikern, dem Tschaikowsky Sinfonieorchester Moskau sowie dem Orchester der Oper Zürich (Strauss Don Quixote unter Franz Welser-Möst) zu erleben.

Neben über 20 Kammermusik CD Aufnahmen hat er auch mehrere CDs mit Cello-Sonaten von Brahms, Reinecke und Herzogenberg veröffentlicht.a